指标正常值

- 丙酮酸

-

成人空腹静脉血和动脉血丙酮酸浓度<0.1mmol/L

指标概述

指标含义

丙酮酸是糖类和大多数氨基酸分解代谢过程中的产物,可通过乙酰CoA和三羧酸循环实现体内糖、脂肪和氨基酸间的互相转化。因此,在三大营养物质的代谢联系中起着重要的枢纽作用。

缩写

PA

检测价值

丙酮酸是判断维生素B1缺乏情况的重要指标之一,也可用于评价有先天代谢紊乱而使血乳酸浓度增加的患者。在临床上常和乳酸一同测定,用二者的比值可推测循环衰竭的严重程度。

指标偏高

临床意义

血浆丙酮酸偏高可见于病理性因素和非病理性因素,病理性因素包括维生素B1缺乏症、糖尿病、充血性心力衰竭、严重腹泻等消化性障碍,严重感染和肝病时也可出现丙酮酸增高,并伴有高乳酸血症。非病理性因素多见于进食或运动所致。

原因分析

疾病因素

代谢性疾病:维生素B1缺乏症、糖尿病等。

心脏疾病:充血性心力衰竭等。

其他:腹泻、肝病和某些严重感染病等。

非疾病因素

运动:在高强度运动期,丙酮酸生成速率快速增大,尤其是无氧运动,可在供能过程中产生大量丙酮酸,致使丙酮酸偏高。

进食:进食后,食物通过糖代谢可增加内源性丙酮酸的含量,使其数值偏高。

就诊科室

引起丙酮酸偏高的代谢性疾病,如维生素B1缺乏症、糖尿病等,建议到营养科和内分泌科就诊;腹泻、肝病和某些严重感染病等,建议到消化内科、肝病、感染科就诊;心脏疾病,如充血性心力衰竭等,建议到心血管内科就诊。

诊疗建议

若仅有轻微丙酮酸偏高,无临床症状,或仅为进食、运动等非疾病因素导致的偏高,定期观察即可。若为疾病因素导致的偏高,则应对因治疗。如维生素B1缺乏症,可补充维生素B1;如糖尿病,可采用饮食、运动、药物、血糖监测等治疗手段;感染性疾病应进行抗感染治疗;充血性心力衰竭一般采用病因治疗、药物治疗等。

饮食调理

饮食原则

对于丙酮酸病理性偏高的患者,需积极治疗原发病,同时饮食调理也是比较重要的环节。不同病因辅以不同饮食调整方案,维生素B1缺乏症患者多进食维生素B1含量高的食物。糖尿病患者应合理控制碳水化合物、脂肪、蛋白质的比例。腹泻等感染性疾病患者应清淡饮食,进食易消化食物。心力衰竭患者应控制脂肪、食盐摄入量。

饮食宜忌

1.原发病为维生素B1缺乏症患者,应增加富含维生素B1食物的摄入量,如谷类、豆类等粗粮,忌长期食用单一精加工主食,如精米、精面等。同时应注意煮饭时淘米次数不宜过多,切碎的菜不宜浸泡太久。

2.原发病为糖尿病患者进餐应定时定量,做到少食多餐,应选择低血糖生成指数碳水化合物,可适当增加非淀粉类蔬菜、水果、全谷类食物的摄入量,减少精加工谷类的摄入,严格控制蔗糖、果糖制品(如玉米糖浆)的摄入,喜好甜食的糖尿病患者可适当摄入糖醇和非营养性甜味剂。

3.因腹泻、感染性疾病引起的丙酮酸偏高患者,应清淡饮食,避免进食辛辣刺激性饮食。肝病患者饮食宜清淡,避免进食高脂肪、高蛋白食物。病情好转后需进食牛奶、鸡蛋等优质蛋白质含量高的食物。

4.原发病为充血性心力衰竭患者宜进食低盐、低脂、易消化食物,避免过冷、过热、辛辣、有刺激性食物。

生活管理

1.原发病为糖尿病的患者,应戒烟忌酒,规律运动,每周至少进行150min中等强度的有氧运动,如健步走、太极拳、骑车等。

2.原发病为腹泻的患者,应做好肛周区皮肤的护理,保持会阴部皮肤清洁,便后应用温水洗净,轻轻沾干,避免损伤皮肤。

3.原发病为肝病患者应多休息,避免过度劳累,定期复查各项肝指标。

4.原发病为充血性心力衰竭患者病情稳定期可依据个人情况适当运动,调节心情,避免情绪波动过大。

指标偏低

临床意义

丙酮酸偏低暂无明确临床意义。

相关检查

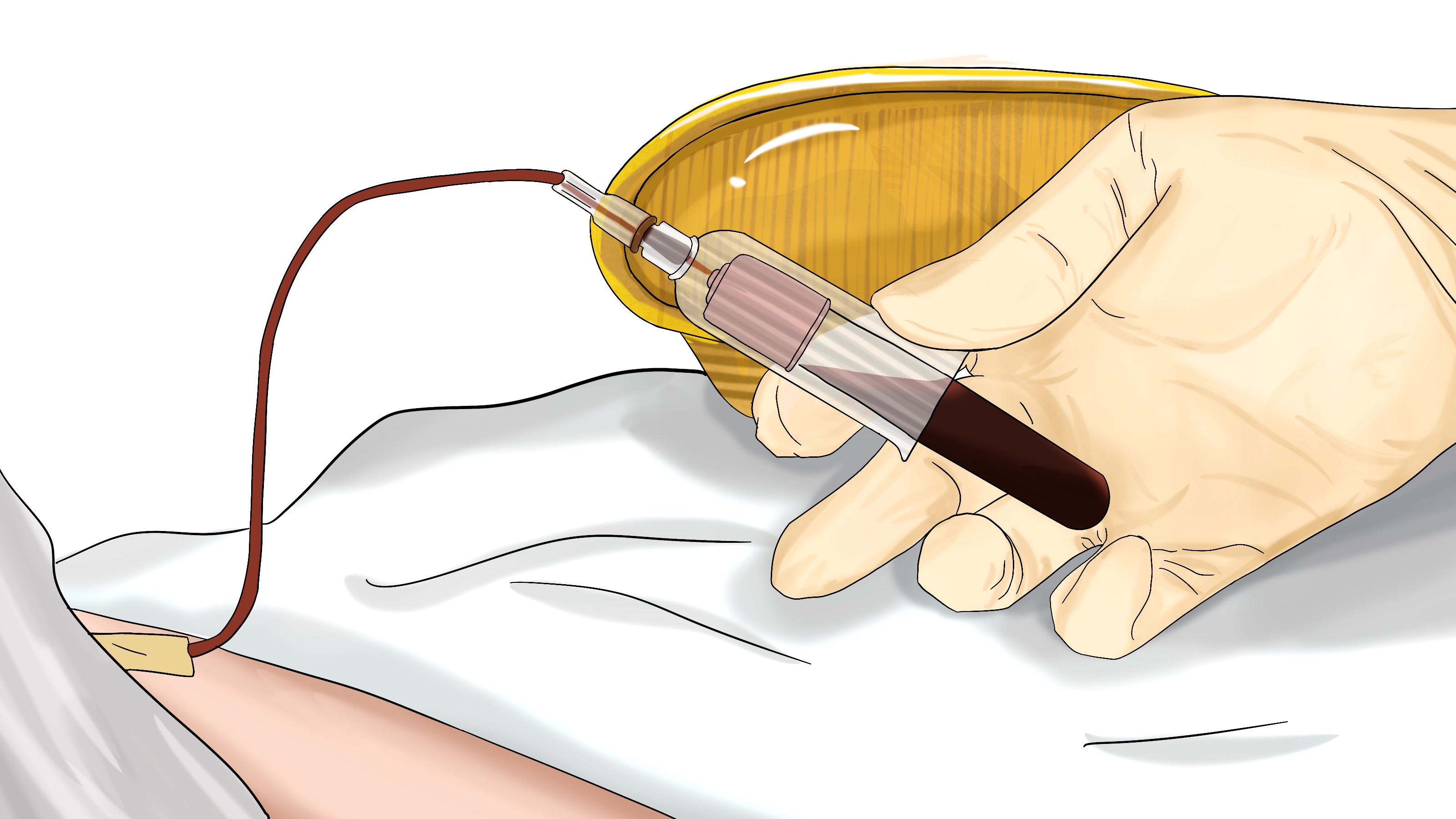

血液丙酮酸测定

参考资料

[1]王赤华.新编临床检验学[M].西安交通大学出版社,2015.06,422.

[2]吴蠡荪,黄洪.新编临床辅助检查指南(第3版)[M].中国医药科技出版社,2017,12,225.

[3]徐莉,现代临床检验诊断技术[M].天津科学技术出版社,2018.09,277.

[4]张水山,王瑞辉,别川定.实用临床基础检验学·上[M].吉林科学技术出版社,2017.06,155.

[5]别俊.现代检验技术与应用[M].吉林科学技术出版社,2019.07,298.

[6]侍凤清.饮食护理干预评估对老年慢性心力衰竭患者康复的影响研究[J].中国预防医学杂志,2016,17(11):860-862.