B细胞淋巴瘤是起源于B细胞的恶性淋巴瘤的统称,包含生物学特征不尽相同的各种恶性肿瘤不同类型,大的分类可区分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。典型临床表现包括进行性的、无痛性的淋巴结肿大,及各组织器官系统被癌淋巴瘤细胞浸润的表现。本病属临床常见的恶性肿瘤,某些类型如不及时诊治,将导致患者死亡。

- 就诊科室:

- 血液科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- B-cell lymphoma

- 疾病别称:

- 恶性B细胞淋巴瘤

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 感染、自身免疫性溶血性贫血、肺癌

- 治疗周期:

- 不同类型治疗时间长短不一,短至半年,长则需终身维持治疗

- 临床症状:

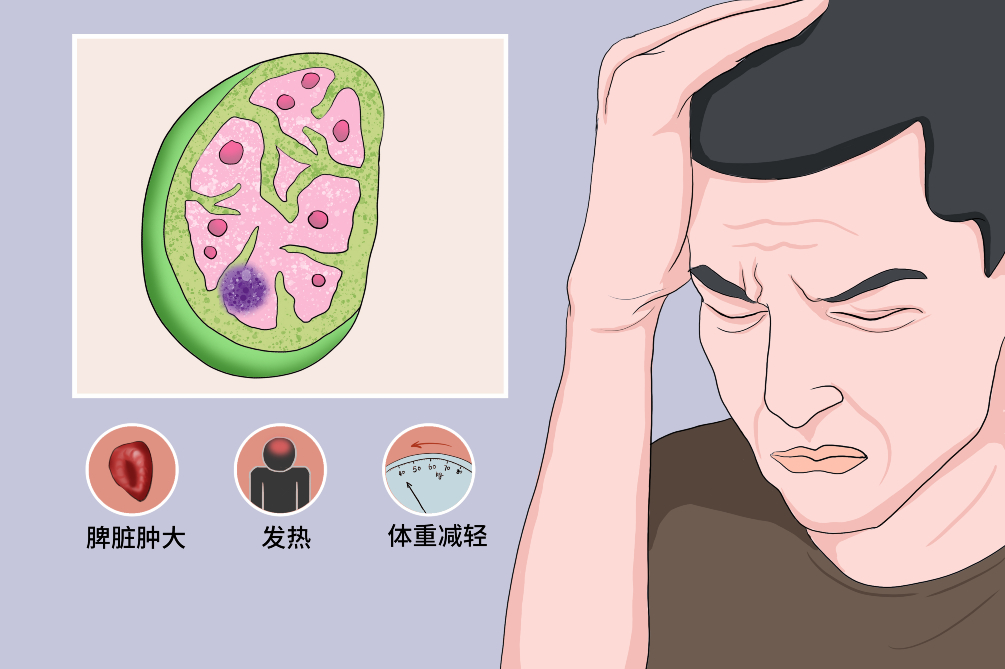

- 无痛性淋巴结肿大、脾脏肿大、发热、体重减轻

- 好发人群:

- 长期免疫异常的人群

- 常用药物:

- 利妥昔单抗、环磷酰胺、阿霉素、长春新碱、强的松、泼尼松

- 常用检查:

- 血常规、组织病理检查、CT、B超

霍奇金淋巴瘤

霍奇金淋巴瘤包括起源于B细胞的经典型霍奇金淋巴瘤,以及结节性淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤。

非霍奇金淋巴瘤

非霍奇金淋巴瘤包括前驱淋巴性肿瘤以及成熟B细胞肿瘤。

B细胞淋巴瘤的病因尚不明确,可能与病原微生物感染、免疫功能异常、基因突变等因素相关,长期接触辐射及化学刺激因素也可诱发本病。

可能与以下因素有关:

病原微生物感染

本病与幽门螺杆菌、EB病毒、乙肝病毒、艾滋病病毒的感染有关。

免疫功能异常

机体免疫功能异常,如患有自身免疫性疾病以及长期服用免疫抑制药物使机体处于免疫抑制状态,可能导致本病。

遗传因素

部分类型的淋巴瘤患者可有基因突变或者染色体异常。

长期接触危险因素,工作或生活环境中长期接触辐射、化学刺激等危险刺激因素,可能引发机体细胞基因突变和免疫异常,从而诱发本病。

B细胞淋巴瘤属临床常见的恶性肿瘤,约占淋巴瘤发病总数的66%,且发病率逐年上升。

病毒或细菌感染者

艾滋病毒、EB病毒、乙肝病毒等病毒感染与本病发病相关,幽门螺杆菌的感染可引发胃黏膜相关淋巴瘤。

长期免疫异常的人群

患有自身免疫病或服药导致免疫抑制的群体,容易发生B细胞淋巴瘤。

B细胞淋巴瘤患者主要表现为无痛性淋巴结肿大,还可有脾脏肿大、体重减轻等症状。恶性淋巴细胞可浸润至机体各组织器官,而引起相应的系统浸润症状。

霍奇金淋巴瘤典型症状

淋巴结肿大

多数霍奇金淋巴瘤以淋巴结病变起病,浅表淋巴结的无痛性进行性肿大或脾肿大常为首发症状,尤以颈部淋巴结为多见,其次为腋下、腹股沟淋巴结。随病程发进展,病灶周围出现大小不一新的淋巴结肿大,可融合成团块状。如果淋巴结增大迅速,甚至可以侵犯神经,引起疼痛。少数患者仅有深部淋巴结肿大而无浅表淋巴结肿大。纵隔淋巴结肿大多见于年轻患者。

全身症状

发热、消瘦、盗汗等为主要症状,其次有食欲减退、易疲劳、瘙痒等。热型多不规则,可呈持续高热,也可间歇低热,少数有周期热。胃肠道黏膜发生淋巴瘤病变可表现有食欲减退、腹痛、腹泻、腹部包块和出血等;肝实质受侵可引起肿大、肝区疼痛及压痛,可伴有黄疸。病变侵及骨骼,可表现为局部骨骼疼痛、骨折、肿瘤及神经压迫症状。

非霍奇金淋巴瘤典型症状

淋巴结肿大

浅表淋巴结增大、结节是最常见的首发临床表现,常呈不对称、质实有弹性,多无压痛。而体内深部淋巴结肿块可因发生在不同部位,而引起相应的浸润、压迫、梗阻或组织破坏症状。

全身症状

非霍奇金淋巴瘤也可有全身症状,包括贫血、消瘦、衰弱等,结外淋巴组织增生以咽环最为常见,表现为腭扁桃体增大或咽部肿块。

淋巴瘤还可原发或继发于脑、硬脊膜外、睾丸、卵巢、阴道、宫颈、乳腺、甲状腺、肾上腺、眼眶球后组织、喉、骨骼、肌肉软组织等,均有各自相应的临床表现。

感染

晚期的B细胞淋巴瘤患者由于免疫力低下容易并发细菌感染,如金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌、大肠埃希菌等,感染部位主要为呼吸道,严重者可发生死亡。

自身免疫性溶血性贫血

约20%的B细胞淋巴瘤患者可并发自身免疫性溶血性贫血,其中一半有临床表现。

肺癌

患者可因自身免疫缺陷或化疗而继发恶性肿瘤,常见的有肺癌、恶性黑色素瘤、骨髓瘤等。

B细胞淋巴瘤患者常因发现身体局部淋巴结肿大,或身体某处有肿块前来就医,通过血常规、骨髓穿刺活检、B超、CT等确诊,注意与T细胞源性淋巴瘤相鉴别。

患者发现腋下等部位身体浅表淋巴结肿大,应及时就医。

未刻意减肥而出现身体消瘦、全身乏力者,应及时就医。

出现突发的腹痛、呕血者,应立即就医。

患者可就诊于血液科或肿瘤科进行治疗。

有什么症状?

症状出现多久了?

既往有什么其他病史?

有无家族遗传病史?

有无食物、药物过敏史?

实验室检查

血常规变化多无特异性,早期可表现为正常或某一系细胞减少。贫血常见于疾病晚期或合并溶血性贫血。白细胞计数一般在正常范围,晚期常有白细胞、淋巴细胞减少,偶可表现为嗜酸性粒细胞增多。

血沉增快提示病情活动,缓解期一般恢复正常。

IL-2受体水平与疾病严重程度相关,具有较明显临床症状或复发的患者可见溶性IL-2受体升高。

中性粒细胞碱性磷酸酶(NAP)及血清碱性磷酸酶(AKP)升高,常提示可能有肝或骨骼受累。

血清铁蛋白(SF)、血清铜随病情进展而增高,缓解期下降,锌与之相反。

骨髓活检可判断骨髓受累程度,还可辅助寻找全血细胞减少的病因,提供预后信息和评估治疗效果。

遗传学检查

有条件者可检测有无染色体异常及基因突变,协助预后判断和治疗选择。

病理学检查

淋巴结组织病理检查可以确定肿瘤的诊断、组织来源以及性质和范围等,为临床治疗提供重要的依据,有助于除外不明原因的淋巴结病。

影像学检查

针对局部表现症状进行影像学检查,如怀疑纵隔淋巴瘤时,可做胸部X线摄片检查;怀疑胃肠道淋巴瘤时可做胃肠钡餐检查;有骨痛时可做局部骨骼X线摄片。另外还有B超、CT、PET-CT等检查。

本病的诊断需依靠患者的病史,临床表现为无痛性进行性淋巴结肿大,淋巴结组织病理检查显示肿瘤细胞表型为B细胞可以确诊。

T细胞源性淋巴瘤

T细胞淋巴瘤约占非霍奇金淋巴瘤的10%~15%,我国常见,T细胞淋巴瘤和B细胞淋巴瘤的免疫表型不同,可通过免疫组织化学检查鉴别。

B细胞淋巴瘤的治疗手段包括化学药物治疗、放射治疗以及靶向治疗等,具体治疗方案取决于肿瘤类型。某些类型的B细胞淋巴瘤需持续性治疗,以避免复发和转移。

霍奇金淋巴瘤治疗

治疗上主要采用化疗加放疗的综合治疗。ABVD为首选化疗药物方案,即多柔比星(A)、博来霉素(B)、长春地辛(V)、达卡巴嗪(D)。

非霍奇金淋巴瘤治疗

非霍奇金淋巴瘤的主要治疗为化疗。联合化疗方案包括CHOP方案(环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松),R-CHOP方案(利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、长春新碱、泼尼松),EPOCH方案(依托泊苷、泼尼松、多柔比星、长春新碱、泼尼松、环磷酰胺、多柔比星)、ESHAP方案(依托泊苷、甲泼尼龙、顺铂、阿糖胞苷)等。

造血干细胞移植手术

造血干细胞移植包括自体造血干细胞移植以及异基因造血干细胞移植。对于年龄在60岁以下、伴有不良预后因素、常规治疗失败或缓解后复发的患者,如果能够耐受高剂量化疗,对化疗敏感,可考虑进行自体造血干细胞移植;对于化疗耐药及骨髓受浸润的患者,可以考虑异基因造血干细胞移植治疗。

脾切除手术

如果B细胞淋巴瘤导致了脾大,需要进行脾切除手术。

霍奇金淋巴瘤治疗

放疗照射方法以“斗篷式”或倒“Y”式照射野应用较多。

非霍奇金淋巴瘤治疗

本型肿瘤对放疗敏感,但复发率高,非霍奇金淋巴瘤的原发病灶如在扁桃体、鼻咽部或原发于骨骼者,局部放疗后可获得较为满意的长期缓解。

靶向治疗

可用利妥昔单抗结合来那度胺进行靶向治疗,可治疗CD20阳性的B淋巴细胞瘤。

CAR-T细胞免疫治疗

即嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,治疗复发性难治B细胞淋巴瘤已取得显著疗效。

B细胞淋巴瘤是一种全身广泛浸润的恶性肿瘤,如不及时诊治,将导致患者死亡。随着联合化疗及生物治疗的应用,部分类型的B细胞淋巴瘤已经可以治愈。本病总体预后取决于所患B细胞淋巴瘤的具体类型以及病情进展。

部分B细胞淋巴瘤患者可以治愈,通过长期的化疗使患者获得无病生存,但本病亦可复发和转移。如果患者积极配合治疗,治愈率可达50%以上。

部分患者经过治疗可获得长期生存,部分高度恶性非霍奇金淋巴瘤患者可能在数周之内死亡。

本病患者需要进行长期随访观察,包括定期体检,在第1~2年每2~4个月复查,在3~5年每3~6个月复查。复查的内容包括血沉、血常规、血生化检以及影像学检查等。

B细胞淋巴瘤患者在治疗期间应注意以高营养、低糖、低脂、适量纤维的半流饮食为主,避免辛辣刺激,保证足够的营养及水分的补充。尽量避免在治疗前后2小时内或胃肠道反应明显时进餐。

患者在治疗期间应注意加强营养,选择易消化的高蛋白、低脂、低糖饮食。

患者应该多吃富含维生素A、维生素C的新鲜水果蔬菜,如橙子、胡萝卜等。

忌食油腻及辛辣、刺激、生冷食物,少食腌制食品、熏制食品。

B细胞淋巴瘤患者日常应注意休息,避免劳累,戒烟限酒,适当运动,注意心理疏导,按时复查,避免肿瘤转移或者复发。

放化疗期间患者应多休息,以减少消耗,保持积极的心态,可适当参加社交活动及身体锻炼,但应避免劳累。

遵医嘱按时服药,定期复查,如出现发热、出血、肿块等不适及时就医。

化疗期间患者应监测体温,及早发现感染征兆。严密观察皮肤黏膜有无出血表现。

患者需要家属的心理支持和抚慰,平时应积极学习相关知识,了解本病预后,有助于减轻焦虑,树立战胜疾病的信心,鼓励患者积极治疗。

放疗后可出现不良反应,表现为全身无力、头昏、厌食、恶心等。患者在照射前一小时内勿进食,照射后静卧半小时,多饮水。对于皮肤损害注意保持局部清洁,预防感染,有溃疡形成或坏死难愈合时注意定时换药,可用去腐生肌的敷料。

目前尚无B细胞淋巴瘤的明确预防手段,建议日常养成良好的生活习惯,戒烟限酒,适当进行锻炼,增强机体免疫力。

建议日常养成良好的生活习惯,戒烟限酒,不要熬夜,养成良好的作息规律。

日常注意健康饮食,减少摄入高脂、高糖食物。

注意自身防护,到人员密集的公共场所可戴口罩,预防细菌和病毒感染。

4389点赞

参考文献

[1]石远凯,刘德培.中华医学百科全书:肿瘤学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2017:10.

[2]丛支亮.现代临床血液病学[M].长春:吉林科学技术出版社,2017:466.

[3]朱广迎.放射肿瘤学[M].北京:科学技术文献出版社,2015:400.