上皮样肉瘤好发于真皮内或皮下,由结节状排列的上皮样细胞和梭形细胞混合所组成的软组织肉瘤,结节中央常伴有坏死。临床表现可分为经典型和近端型两种亚型,经典型可出现周界不清的硬结或多结节状肿块,近端型可出现软组织深部肿块,如能早期发现,经过根治性手术大多可以治愈。

- 就诊科室:

- 普外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Epithelioid sarcoma

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 远处转移

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

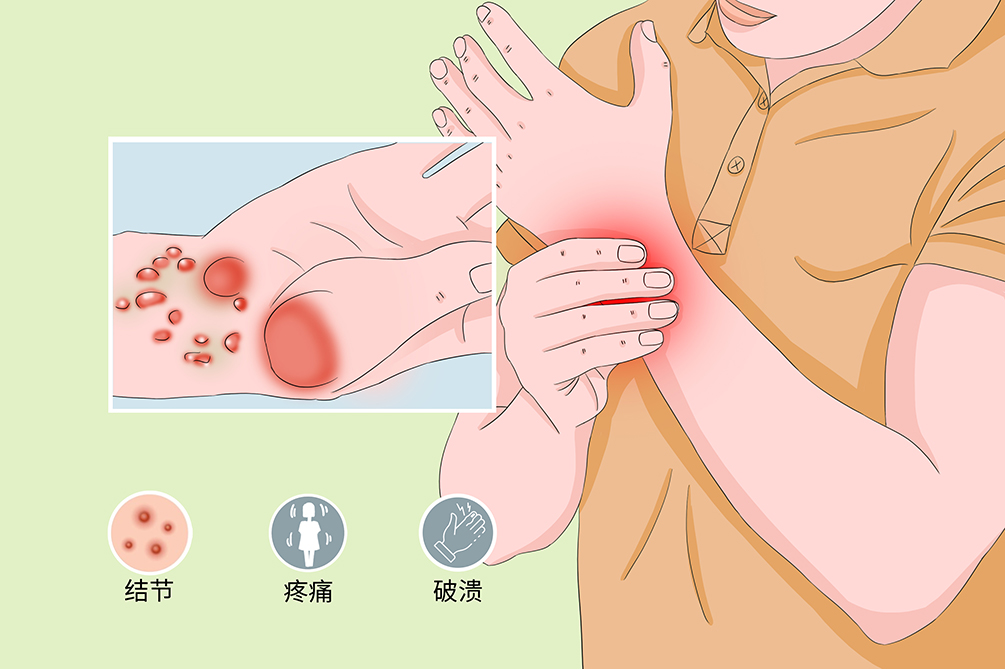

- 结节、疼痛、破溃

- 好发人群:

- 无明确好发人群

- 常用药物:

- 多柔比星联合异环磷酰胺、吉西他滨联合多西他赛

- 常用检查:

- X线胸片检查、局部肿瘤X片检查、MRI检查

经典型上皮样肉瘤

多发生于10-39岁的青少年,中位年龄为26岁,偶可发生于儿童和老年人。男性多见,男女比为2:1。肿瘤好发于手指、手、腕部和前臂的伸侧面,其次为膝、小腿胫前区、踝、足和趾。肿瘤多发生于浅表真皮或皮下,部分位于深部软组织内。

近端型上皮样肉瘤

患者的中位年龄(35.5岁)和平均年龄(40岁)均较经典型者大。多发生于盆腔、会阴肛周区、腹股沟、耻骨区、外生殖区(包括阴茎、阴囊和外阴)、臀部、大腿和腋窝,以及肩部、腰部、背部和胸壁等部位。

上皮样肉瘤病因及发病机制尚不明确,临床较为少见,多见于男性,儿童和老年人少见,任何年龄均可发病。

本病发病原因不明,20%~25%有外伤史或在瘢痕的基础上发生,创伤可能是肿瘤发生的因素,发病机理尚不明确。

上皮样肉瘤占全部软组织肉瘤的1.9%,无种族差异,好发于10~35岁青壮年(平均为26岁),在儿童和老年人少见,但任何年龄均可发病,男性多见,男:女为(1.5~3.5):1。

上皮样肉瘤的临床表现多样,分为经典型和近端型两种情况,多表现为皮下孤立或多发的缓慢生长的结节且伴有疼痛、破溃,随着病情的发展,易发生远处转移和复发。

经典型

大多发生于肢体的远端,表现为生长缓慢的皮下或深部软组织单个无痛性结节,病情发展慢,肿瘤增大至一定程度后出现表面溃疡,肿瘤增大或复发后可沿腱鞘或滑膜向四周浸润生长,形成多发皮下肿块。

肿瘤的大小不同,从几毫米到数十厘米,甚至更大。大部分肿瘤的直径为3~6厘米,界限不清。有时随肢体的运动而有轻度的活动痛、压痛,不是其突出症状,但肿瘤侵犯大神经时可出现疼痛。可伴有区域淋巴结肿大。

近端型

主要发生于中轴部位,如骨盆、会阴、纵隔、躯干部等,大多数肿瘤位置深在,这一类肿瘤被认为是上皮样肉瘤的“近端型”亚型。

远处转移

转移早期即有淋巴结转移,最终可向肺部胸膜转移,位于四肢伸侧的肿瘤,可沿肌腱、筋膜平面、神经或血管纵向播散。

若出现局部瘙痒、肿痛甚至出现破渍等症状时,应及时到皮肤科就诊,通过局部肿瘤X片检查、MRI检查等检查,并结合相关临床表现,诊断是否为上皮样肉瘤,但要注意与环状肉芽肿、恶性纤维组织细胞瘤等疾病鉴别。

出现肢体远端生长缓慢的皮下或深部软组织单个无痛性结节、溃疡、多发皮下肿块,界限不清,有时随肢体的运动而有轻度的活动痛、压痛,或伴有淋巴结肿大,应及时就医。

该病患者一般考虑去普外科就诊。

是否有发热、疼痛或瘙痒等症状?

最初发生结节是单发还是复发?

发生结节有多久了?结节部位皮肤表面有无发生过破溃?

家中其他人有无类似病变?

有无外伤史?

病理学检查

纤维组织内瘤细胞呈不规则形聚集,中央明显坏死或纤维化,周围瘤细胞排列呈栅状。瘤细胞有两型,一型细胞为上皮细胞样细胞;另一型为梭形细胞,并可见过渡型细胞。胞核均不典型,常见有丝分裂象。瘤团周围胶原纤维丰富,可见透明变性,瘤细胞可漫润周围神经间隙、血管或内脏等。

免疫组化检查

肿瘤细胞表达角蛋白(AE1/AE3)、CAM5.2、上皮膜抗原(EMA)、CK19和波形蛋白,50%~70%的病例还表达CD34。

遗传学特征

上皮样肉瘤目前没有一种特异性细胞遗传学的标志物,一些上皮样肉瘤病例提示22q染色体有异常,近端型的上皮样肉瘤发现位于22q11上的抑癌基因SMARCB1/INI1有缺失。

放射学检查

多无特异性,很难见肿瘤内钙化,相关骨骼受累的病变少见,推荐行MRI检查,可更好地了解软组织受累的情况,肿瘤切除术后MRI也可用来鉴别术后改变还是残留。

上皮样肉瘤病程较长,青年男性患者相对多见,发病部位多位于四肢末端,发生于肢体近端的肿瘤往往较大。在对临床的可疑皮下病灶进行活检时,最好先行影像学检查,以明确病变范围,推荐行MRI检查。

上皮样肉瘤的确诊主要依靠病理学检查,纤维组织内瘤细胞呈不规则形聚集,中央明显坏死或纤维化,周围瘤细胞排列呈栅状,即可进行诊断。

环状肉芽肿

组织学特征为局灶性胶原纤维变性,炎症反应以及纤维化,病变主要位于真皮中上部,病变中心为渐进性坏死病灶,周围为淋巴细胞、组织细胞和成纤维细胞,呈栅栏状排列,组织细胞无异型性,而上皮样肉瘤中有瘤细胞异型,病变位于皮下或深部软组织,可进行鉴别。

恶性纤维组织细胞瘤

其组织病理学中,瘤细胞丰富多彩,类似成纤维细胞的细胞胞核大而深染,呈长梭形,胞质少,形成的胶原也少,交织排列呈旋涡状。类似组织细胞的细胞呈多边形,核不规则,胞质丰富,嗜伊红性并呈空泡化,还可见泡沫细胞、奇形单核细胞或多核巨细胞、异物巨细胞、Touton巨细胞等,核分裂象多见且不典型,而上皮样肉瘤无泡沫细胞和奇形多核巨细胞。

上皮样肉瘤患者的化疗有效率较低,主要通过手术治疗,进行局部切除、扩大切除及根治术,术后辅助加以化疗可以明显提高患者生存率。此外,也可用放射线杀死肿瘤细胞,达到治疗该病的目的。

化学药物治疗

疗效尚不肯定,化疗有效率20%~30%,多柔比星联合异环磷酰胺的方案,与吉西他滨联合多西他赛的方案的有效率相似,两者均是为了防止该病出现远处转移,患者应该在一种化疗方案无效后换用另一种方案。

对于深在型患者,肿瘤沿腱膜、腱鞘等致密纤维结缔组织生长蔓延,范围明显大于外表可见区域。因此局部切除后复发很难避免,但足够范围的扩大切除或根治术可以明显减少复发。

保肢术的手术范围一般只能达到广泛切除的要求,但需软组织修复重建和覆盖,术后可能出现伤口不愈合或皮瓣坏死。但对于软组织肉瘤的治疗,保肢手术与局部复发率和生存率无相关性。手术目标是完全切除肿瘤且边缘冰冻活检阴性,如有可能,切除肿瘤应包括2~3cm正常组织。

放射治疗能够杀死肿瘤细胞,并保护正常组织,但目前无很好的数据表明其有效性。

上皮样肉瘤患者早期发现,经过根治性手术大多可以治愈,但局部复发率较高,平均生存时间41.7个月。患者需要注意治疗后应遵医嘱进行复诊,以观察其病情变化。

上皮样肉瘤在早期能够治愈。

上皮样肉瘤患者总体5年生存率为68%,平均生存时间41.7个月,手术治疗患者比非手术治疗患者生存率明显提高。

上皮样肉瘤患者治疗后1年内3~6个月需要到医院复查1次,之后遵医嘱定时复诊。

上皮样肉瘤患者由于治疗方式的不同,应选择不同的饮食。若为手术患者,术后宜清淡流质饮食,忌油腻,若患者刚经过化疗,应增加蛋白质的摄入,保证营养充足,少食高脂肪、高胆固醇类的食物。

术后患者

宜多吃清淡食物,易消化,多吃蔬菜、水果等。

忌吃油腻食物,不利于病情恢复,如油条等。

化疗后患者

宜多食用富含高蛋白类的食物,如豆类制品、牛肉等。

忌食高脂肪、高胆固醇类食物,如油炸类食物。

不吃刺激性强的食物,如辣椒等。

适当吃新鲜的水果,比如苹果、梨等。

上皮样肉瘤患者经治疗后应适量运动,养成良好的生活习惯,若出现感染、出血等相关症状,应当立即到医院就诊。

术后护理

注意保持伤口清洁、敷料有无渗血等情况,预防伤口感染,术后24~48小时内患肢抬高,防止肿胀,遵医嘱服用镇痛药。

适量运动

手术患者一天后可下床活动,适量走动,化疗和放疗患者应避免剧烈运动,以散步为主。

生活护理

规律生活,注意休息,戒烟、戒酒,保持积极乐观的心态。

若患者手术治疗后,出现伤口感染、局部肿胀或伤口敷料有渗血现象等,应及时就诊。

若患者经放射治疗后,皮肤出现红斑、灼痛、出血等症状,应及时就诊。

上皮样肉瘤无特异而有效预防措施,日常应尽量减少外伤,如有手术史,应注意伤口周围的变化,对于身体有该病相关症状的患者,应立即到医院就诊。

对于具有至少一项危险因素的高危人群,如局部出现结节、破溃等症状,应及时到皮肤科做X线胸片检查、局部肿瘤X片检查、MRI等检查,以作进一步确诊。

本病无特异而有效预防措施,日常应尽量减少外伤,如有手术史,应注意伤口周围的变化。

4118点赞

参考文献

[1]解瑶,王婷婷,华夏等.上皮样肉瘤1例[J].临床皮肤科杂志,2016,045(002):118-119.

[2]赵辨.中国临床皮肤病学第2版[M].江苏科学技术出版社,2017.1789-1790.