血管肉瘤

血管肉瘤是由血管内皮细胞或向血管内皮细胞方向分化的间叶细胞发生的恶性肿瘤,较少见。肿瘤细胞在一定程度上具有正常内皮细胞的形态和功能特点。血管肉瘤通常是单发,大小不一,直径为1~4cm,质硬,呈结节状或斑块,表面皮肤正常,偶见静脉曲张或毛细血管扩张。手术治疗为主要治疗手段,普遍预后不佳,生存时间较短。

- 就诊科室:

- 血管外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- angiosarcoma

- 疾病别称:

- 恶性血管内皮瘤

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 失血性休克、肺栓塞、死亡

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

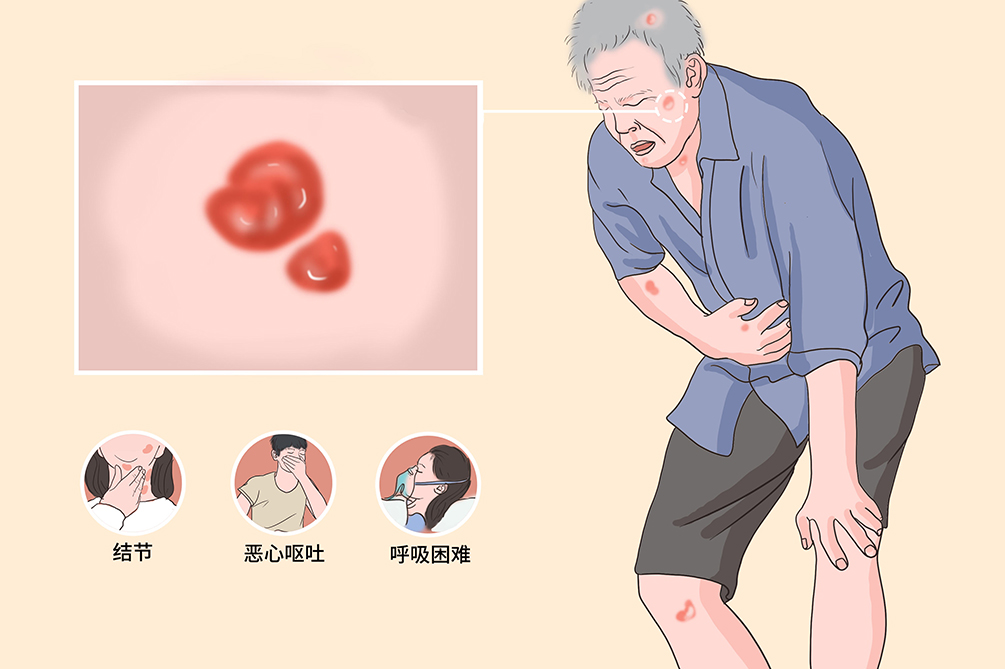

- 结节、肿物、恶心、呕吐、呼吸困难

- 好发人群:

- 老年人、接触污染环境的孕妇

- 常用药物:

- 泼尼松龙、阿霉素、索拉菲尼、紫杉醇

- 常用检查:

- 体格检查、影像学检查、动脉造影、病理组织学检查

血管肉瘤病因种类很多,与慢性淋巴水肿和遗传有关。好发于老年人和孕妇接触化学环境后生下来的胎儿,其中电离辐射和化学接触也是其诱因。

慢性淋巴水肿

发生在慢性淋巴水肿部皮损为水肿部位出现一个或多个瘀斑,迅速发展为淡蓝色至紫红色结节,易形成溃疡,并向肢体近侧或远侧端扩散,形成血管肉瘤。

遗传

部分血管肉瘤是先天性的,有一定的遗传倾向。

电离辐射

放疗后血管肉瘤罕见,肿瘤发生在以前作过放射治疗的部位。如放射治疗为良性疾病,则放射治疗和发生血管肉瘤的平均间期为23年,但如治疗的疾病为恶性疾病,则放射治疗到发生血管瘤的间期可缩短12年。

化学接触

孕妇孕期或者成年人接触化学污染的环境,可致血管肉瘤。

血管肉瘤可发生于任何年龄,成人多见,少数为先天性,占软组织肿瘤的2%~4%。好发于皮肤、皮下、肌肉和骨组织,也可发生于口腔、纵隔和腹膜后等部位。常见于四肢、特别是下肢,其次为躯干、头、颈部。

老年人

老年人头面部血管肉瘤最常见,男多于女,皮损发生于老年人的头和颈部。开始为界限不清的淡蓝色斑,可能误诊为瘀斑。但瘀斑周围有红色环,卫星状结节,肿瘤内出血,以及皮损轻微外伤后倾向自发性出血为鉴别特点。肿瘤进行性非对称性扩大,并发展为硬结性淡蓝色结节和斑块,发生于头面部者,眼睑可发生明显水肿。

孕妇

孕妇孕期接触化学污染的环境,造成基因异常,从而导致胎儿动静脉畸形,后期诱发血管肉瘤可能性大。

血管肉瘤可发生在四肢深层肌肉内或深筋膜,甚至骨膜附近,发生于皮下者较少。常见临床表现为皮肤表面正常或偶见静脉曲张或毛细血管扩张,以及腹痛、恶心、呕吐、便秘等症状,严重可出现失血性休克、肺栓塞甚至死亡。

皮肤血管肉瘤

多表现为直径1~4cm的结节或肿物,可发生于全身各处,头颈部皮肤多见,呈结节状或斑块状,表面皮肤正常,偶见静脉曲张或毛细血管扩张。

肠血管肉瘤

腹痛、腹部不适、恶心、呕吐,便秘,腹泻等排便习惯改变,便中带血等。肿瘤较大时可触摸到腹部肿块。

心脏血管肉瘤

最常见的症状是呼吸困难,大多数患者表现为心包疾病或充血性心力衰竭,可出现瓣膜功能不全,心律失常,心包积液,心包填塞,肺部或全身栓塞等。

根据血管肉瘤的发生部位也不同,定位症状也不尽相同,于颜面部者导致严重面部畸形。

失血性休克

肠血管肉瘤的患者可发生腹痛、肠梗阻、消化道出血等并发症,表现为腹痛、腹胀、停止排便排气、大便稀薄暗红,还会出现心慌、头晕、低血压,甚至可有脓毒血症或失血性休克。

肺栓塞

心脏血管肉瘤的患者可发生充血性心力衰竭,还可出现心律失常、心包填塞、肺栓塞等并发症。

死亡

皮肤血管肉瘤发生转移,主要是通过淋巴和血液转移,肺部最易受累。

当患者出现斑块或结节时,应及时去医院就诊。向大夫如实交代自身病情,结合遗传病史,大夫尽快诊断,明确病因。

患者出现静脉曲张或毛细血管扩张时应在医生的指导下进一步检查。

患者出现斑块时应及时就医。

优先考虑去血管外科。

出现静脉曲张或毛细血管扩张时应及时去血管外科。

这种斑块出现多长时间了?

近来有没有其他地方不舒服?

家里人有过类似病史吗?

之前做过什么检查吗?

之前用过什么药物?

体格检查

医生根据血管肉瘤的发病部位对其进行触诊,初步判断病情。

影像学检查

确诊之前,通常需要进行身体检查,包括X光、CT扫描、MRI或PET扫描等影像学检查。这些影像检查有助于确定肿瘤的位置和大小,还可以发现已扩散到身体其他部位的肿瘤。

动脉造影

对血管肉瘤的分期有一定的意义,可显出肿瘤形态的血管网,其与反应性新生血管紧密相交,以至于难于区别肿瘤新生血管与反应性增生血管,即使在早期也如此。

病理学检查

大多数血管肉瘤是高度恶性肿瘤,具有侵袭性和快速生长的特点,但也有一些是低度恶性肿瘤,其侵袭性较低且生长缓慢。

主要靠组织病理学检查来明确诊断,发现网状纤维染色体阳性对肿瘤诊断具有重要意义。

大体所见

周围为反应区所包绕,肿瘤外膜难于将肿瘤与反应区分开。用钝性剥离难于从肿瘤包膜外切除,一旦切开包膜即可辨别出肿瘤的血管性质。

镜下形态

满视野为充满红细胞的毛细血管,很少坏死,有丝分裂不常见。在毛细血管间有大的多泡核的圆形细胞,并有清楚的细胞膜,表示其为毛细血管的间皮细胞。

肌间血管瘤

肌间血管瘤为骨骼肌内血管良性增生性病变,声像图亦可表现为肌层内多发不规则形或迁曲管状无回声区,甚至也有侵袭性生长的特征,有时与血管肉瘤难以鉴别。而且肌间血管瘤的管腔内常可见单发或多发的强回声静脉石,血管肉瘤则少见。肌间血管瘤血流信号多不丰富,而血管肉瘤内部可见丰富血流信号,能取到高阻力型动脉血流频谱,可作为二者的鉴别。当超声鉴别存在困难时,结合病史十分重要,如患者既往有乳腺癌根治手术史,肿块短期内明显增大且伴有疼痛则可考虑肢体软组织血管肉瘤。

单发性血管球瘤

单发性血管球瘤常发生于指部,女性多见,典型病例生长于甲床部,临床上典型“三联征”为自发性间歇性剧痛、难以忍受的触痛和疼痛的冷敏感性。瘤体较小,直径一般为1~2cm,很少有超过3cm者,甲下或皮下可见蓝、紫红色米粒状斑点,异常敏感,轻微摩擦或笔尖压迫即可引起剧烈疼痛,并向整个肢体放射,持续十余分钟至数小时。而血管肉瘤多发于四肢,结节状或斑块,表面皮肤正常,偶见静脉曲张或毛细血管扩张。

血管肉瘤的治疗原则是手术治疗为主要治疗手段,术前或术后辅助放疗或化疗,同时严格遵循医嘱,合理用药。需要进行长期持续性治疗,药物治疗包括泼尼松龙等。也可使用软组织,腹膜后和腹部的血管肉瘤手术治疗。

泼尼松龙

泼尼松龙属于皮质类固醇药,通过口服或者药膏注射在血管瘤局部周围,就能够起到抑制血管瘤继续增长,达到逐渐萎缩治愈的目的。不良反应与用药疗程、剂量、用药及给药途径有密切关系。

阿霉素

阿霉素适用于血管肉瘤化疗的药物,属于抗肿瘤-细胞毒性类药物,常见的副作用有心力衰竭、骨髓造血功能障碍以及出血性红斑等。

索拉菲尼

索拉菲尼用于血管肉瘤分子靶向治疗的药物,孕妇和儿童慎用。常见不良反应有疲乏、腹泻以及恶心、呕吐等症状,严重不良反应包括心肌梗死和胃肠穿孔等。

软组织、腹膜后和腹部的血管肉瘤手术治疗目标是获得较大的手术边缘,肿瘤周围至少有2厘米未受影响的组织。切除时,如有可能,应包括皮肤和血管肉瘤周围的软组织。活检部位也需要取出,包括取得样本的活检部位。切除大型病灶非常困难,有时需要截肢才能进行局部控制;但是实现局部控制也不能防止肿瘤的远处复发。

放疗与手术联合使用,能带来80%的局部控制,保留良好的身体功能和维持美观。但是,50%的血管肉瘤有远处转移,并且放疗不能改善生存率。使用MRI更好地确定肿瘤的严重程度,有助于使放疗部位更精确,并降低长期发病率。除了术前放疗之外,还可以用术中放疗,近距离放射治疗或更多的体外放射治疗作为补充。术前放疗的缺点是伤口并发症发生率较高,而且可能会延迟手术时间。术前放疗的优点有手术更容易、体外照射的剂量较小、出现缺氧组织较少、降低术中植入的可能性、晚期肿瘤局部控制可能改善。

血管肉瘤的化疗药物是多柔比星,有些医疗中心使用美司钠、多柔比星和异环磷酰胺。也有医院用多柔比星脂质体。已有证据表明,紫杉醇和多西他赛对抗头部、颈部和头皮的血管肉瘤有效。对于Ⅰ期血管肉瘤,建议进行手术。对于可以切除、切除后功能可保留的Ⅱ~Ⅲ期疾病,还建议术前放疗(1类)或术前化放疗或化疗(2B类)。可使用以下具有抗血管肉瘤活性的药物,如紫杉醇、多西他赛、长春瑞滨、索拉非尼、舒尼替尼、贝伐单抗等。

血管肉瘤能活多久很难判断,5年生存率仅达12%,半数在15个月内死亡。大部分病人可以延长生存期,但普遍预后不佳,生存时间较短。

早期经过治疗的患者有治愈的可能。

血管肉瘤能活多久很难判断,大部分病人可以延长生存期,但普遍预后不佳,生存时间较短。

血管肉瘤根据发病部位,手术方式以及术中清扫面积,不同部位后遗症不尽相同,具体需根据患者情况而定。

血管肉瘤患者治疗后应密切监测,治疗后头两年每三个月一次,然后每六个月一次,直到治疗后五年。需进行影像学检查,如X光、CT扫描、MRI或PET扫描等影像学检查。

血管肉瘤患者应给予清淡、易消化、富含营养的饮食,适量摄入新鲜蔬菜和水果,忌食油腻食物,忌辛辣等刺激性饮食,禁烟酒。

宜多吃富含营养的食物,比如奶油、瓜子仁、鸡蛋、牛奶等。

宜进食富含维生素的蔬菜水果,比如苹果、芹菜等。

宜吃清淡易消化的食物,比如稀粥、豆腐等。

忌食油腻食物,比如炸串、肥肉等。

忌食辛辣刺激性食物,比如辣椒、芥末等。

血管肉瘤患者日常生活中应养成良好的生活习惯的作息习惯,保持良好的心态积极应对治疗,遵循医嘱,合理用药。一旦病情加重,及时就医。

做好心理护理,保持积极心态,配合治疗。

根据身体情况,适度活动。

遵医嘱,合理用药,定期复查。

家属应严密观察患者术后症状,如出血、出现皮肤结节增大,腹痛、腹泻、便血、呼吸困难、心悸等症状,一旦症状加重及时就诊。

心脏血管肉瘤患者要避免劳累、喝水过多、吃得过饱、情绪波动、感染等诱因,以免加重心衰和心律失常。

血管肉瘤无有效预防措施,早诊断早治疗是本病防治关键。同时应强身健体,增强抵抗力,保持愉快心情,养成良好的生活及作息习惯。

对于非好发人群可定期体检,比如每年一次的体检筛查,一旦筛查出异常指标,应去医院进行详细诊疗,具体病因具体分析,从而对症下药。

养成规律的生活习惯,防止熬夜,保证充足的睡眠。

保持良好的心态,乐观的情绪。要想很好的预防该疾病的发生,就应注意精神的调养。

养成合理的饮食习惯,注意饮食营养的均衡。

多运动,提高自身抵抗力。

4998点赞

参考文献

[1]中华医学会编著.临床诊疗指南-肿瘤分册[M].北京:人民卫生出版社,2005:558-559.

[2]赵莹,刘爱连,郭维亚.血管肉瘤同时累及肝、脾一例[J].临床放射学杂志,2018,37(12):183-186.