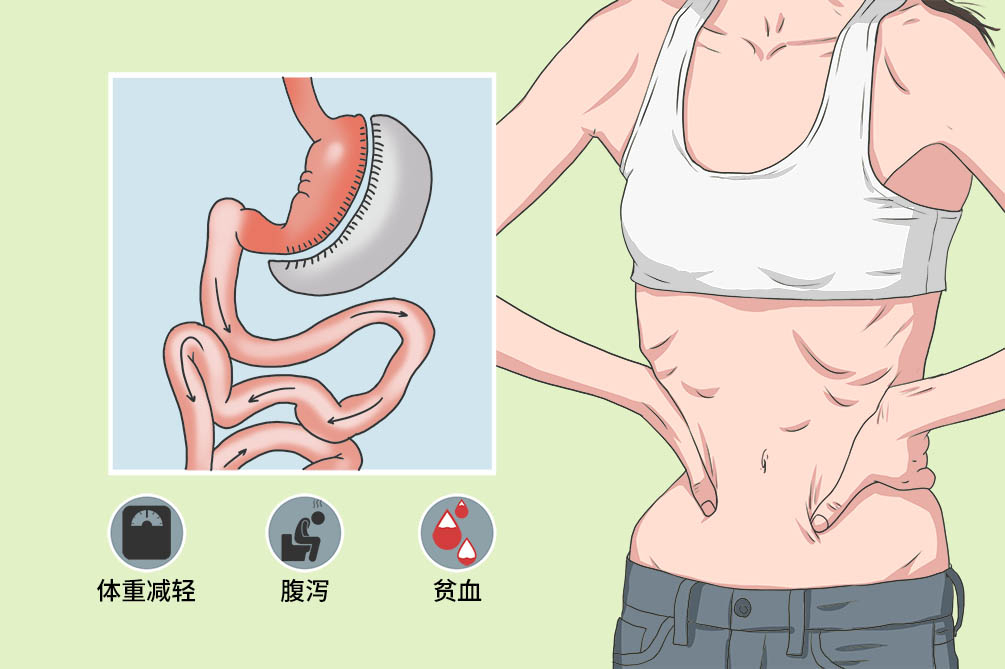

胃切除后营养不良是指胃切除术后可引起胃肠的解剖生理改变和营养吸收障碍,而产生腹泻、消瘦、贫血和维生素缺乏等一系列临床表现,患者可以有吸收不良综合征、贫血和骨质疏松等并发症。患者一般以对症治疗为主,若保守治疗无效时,可采取手术治疗。

- 就诊科室:

- 肛肠外科、消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Postgtrectomy malnutrition

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 吸收不良综合征、贫血、骨质疏松

- 治疗周期:

- 长期持续治疗

- 临床症状:

- 体重减轻、腹泻、贫血

- 好发人群:

- 胃切除使用毕氏Ⅱ式的患者

- 常用药物:

- 头孢哌酮舒巴坦钠、左氧氟沙星注射液、甲硝唑注射液

- 常用检查:

- 实验室检查、X线检查、消化道钡餐

胃切除后营养不良患者多是由于胃大部分或全部切除后,患者出现进食减少、吸收不良以及消化液分泌异常等原因导致患者营养不良,进而引发一系列临床症状。

进食减少

由于胃切除术后胃容量减小,稍进食即有饱感,或是病人进餐后,出现腹痛、腹胀或腹泻等进餐综合征而惧食,因而进食减少,摄入热量不足。

吸收不良

毕氏Ⅱ式术后的输入袢可发生排空不良和淤滞,以致细菌繁殖过多,发生盲袢综合征和脂肪泻,此外由于胃酸过低、胃排空过快或胃空肠吻合术后含铁食物绕过铁质吸收的主要场所十二指肠,因而可致铁吸收不良。由于胃切除术和胆汁反流性胃炎而致内因子缺乏,可引起维生素B12和叶酸的吸收不良。

消化液分泌异常

由于迷走神经切断术使胰腺的迷走神经支配受损,引起胰腺的外分泌功能障碍。在胃内未经充分混和及稀释的高渗性食糜过多过快地进入小肠,促使小肠分泌过多和肠蠕动过快,其结果使食糜因经肠时间过短,而影响消化吸收或者食物不经正常途径进入小肠,以致胆汁、胰液和肠液不能协调地分泌和有效地促进消化和吸收,维生素D及钙盐吸收随之发生障碍。

根据国内资料显示,约1/3的胃部分切除术者术后体重减轻,尤以毕氏Ⅱ式术后者为甚。腹泻多发生于清晨或餐后,一般不伴腹痛。胃切除术后脂肪泻的发生率约10%,较严重的占1%~2%,亦以毕氏Ⅱ式手术后者为多。

胃毕Ⅱ式手术患者好发本病,因此类患者易发生盲袢综合征和脂肪泻,可导致吸收不良。

胃切除后营养不良主要表现为体重减轻、腹泻、维生素吸收障碍以及贫血等症状,部分患者可以出现吸收不良综合征、贫血和骨质疏松等并发症。

吸收不良综合征

表现为体重减轻、腹泻及维生素缺乏等症状统称为吸收不良综合征。体重减轻在胃手术后颇为常见。约1/3的胃部分切除术者术后体重减轻,尤以毕氏Ⅱ式术后者为甚。腹泻多发生于清晨或餐后,一般不伴腹痛。胃切除术后脂肪泻的发生率约10%,较严重的占1%~2%,亦以毕氏Ⅱ式手术后者为多。维生素吸收障碍的表现尤以B族维生素缺乏所致的周围神经炎、口角炎等为常见。

贫血

主要类型为铁缺乏所致的低色素性小细胞性贫血。由于术后胃酸减少,影响铁质的吸收,导致缺铁性贫血。由于胃切除后抗贫血内因子缺乏,造成维生素B12吸收障碍,导致巨幼红细胞性贫血,贫血在胃部分切除病例中的发生率约1/3~1/2。

骨质疏松

骨质疏松由维生素D及钙的摄入和吸收障碍而引起。发生在术后5~10年后,以骨质软化为多见,严重者可致骨质疏松。主要症状有骨骼疼痛、下肢无力、容易骨折等。毕Ⅱ式术后食物不再经过十二指肠,钙吸收减少。脂肪吸收不良也影响脂溶性维生素D的吸收。

胃切除后患者要进行定期体检,发现体重减轻、腹泻、维生素吸收障碍和贫血等症状人群,以及已确诊胃切除后营养不良的患者,出现不适应及时就医。大多患者优先考虑去消化内科就诊,通过血常规、小肠吸收功能试验等进行检查。

发现体重减轻、腹泻、维生素吸收障碍以及贫血等症状,高度胃切除后营养不良时,应及时就医。

已经确诊胃切除后营养不良的患者,若见骨痛、骨折、严重贫血等不适,应立即就医。

大多患者优先考虑去肛肠外科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如腹泻、腹胀等,可到相应科室就诊,如消化内科等。

胃切除手术做了多久了?

目前都有什么症状?(如体重减轻、腹泻、维生素吸收障碍以及贫血等)

是否存在症状持续加重的情况?

是否有骨骼疼痛、下肢无力的症状?

既往有无其他疾病?(如消化性溃疡)

实验室检查

可见小细胞性贫血或巨细胞贫血,血清铁结合力和铁蛋白偏低,维生B12、叶酸测定低于正常。

X线检查

可出现胃切除过多,吻合口过大,胃排空过快现象。有时可见吻合口溃场。全身的长骨摄片可见骨软化及骨质疏松。

消化道钡餐

怀疑胃切除后营养不良患者,可以口服钡剂,观察钡剂在肠道内的排出情况,可以判断肠道的蠕动消化功能。

消化道内镜检查

通过消化内镜检查,可排除肠道其他疾病以及胃切除术后的其他并发症。

患者有胃大部切除或全胃切除病史以及典型胃切除后营养不良症状,即体重减轻、维生素吸收障碍、腹泻以及贫血等症状可初步判断为胃切除后营养不良。

通过实验室检查可见小细胞贫血、血清铁结合力降低,叶酸低于正常。

结合X线检查可出现胃排空过快现象,长骨摄片可见骨质酥松及骨软化可诊断为本病。

残胃癌

当贫血、消瘦、全身营养不良及吻合口溃疡,需与残胃癌相鉴别。残胃癌指胃切除10年以上突然发生食欲减退、体重减轻,粪便隐血以及中上腹持续性疼痛且不能被抑酸解痉药缓解症状,X线钡餐检查可见残胃有充盈缺损X线检查,内镜下可见残胃局部不规则隆起,中有溃疡,病灶大多近吻合口,亦有胃底近贲门处。病理检查可明确诊断。

老年性骨质疏松

老年患者手术后明活动减少,营养不良亦可有骨质疏松,但无残胃过小,吻合口过大,及胃排空过快现象,可通过钡餐查和胃镜来鉴别。

胃切除后营养不良患者主要对症治疗,根据病人的的临床情况决定治疗方法,根据病人所缺乏的营养物质给予补充维生素、铁剂等物质,予以对症治疗。

观察进食后的反应及不适,如恶心、腹胀、腹痛,预防并发症的发生。观察粪便的性状、颜色及量,腹泻者要留取标本送检。食物温度适宜,禁食生冷食物,否则易致腹泻。

对于胃切除患者,加强营养,给予高热量、高蛋白质、高维生素、低脂肪、少渣、易消化的饮食,以促进体质的恢复,伤口的愈合。

注意劳逸结合,适当参加体育锻炼,增强体质,并且需要定期监测电解质、血浆蛋白等生化指标,维持体液平衡。

抗生素

当小肠存在感染时,影响营养吸收,需要给予抗生素进行抗菌治疗,常用的药物有头孢哌酮舒巴坦钠、左氧氟沙星注射液以及甲硝唑注射液等。抗菌药物的剂量一般按体重计算,还要结合年龄和肾功能、感染部位而综合考虑。如老年人肾功能趋向衰退,禁用或者慎用有肾损害的药物。

维生素以及叶酸

对于缺乏维生素患者,可以补充缺乏的维生素,例如维生素A、维生素B、维生素D、维生素E、维生素K等,对于发生巨幼红细胞性贫血的患者,可以补充维生素B12以及叶酸。

铁剂

对于发生缺铁性贫血的患者,可以补充铁剂。

手术治疗适用于经内科治疗无效,又发现胃肠吻合口过大或输入袢过长等情况者。

胃切除后营养不良预后良好。患者一般经过有效、规范的治疗,能够减轻或消除患者营养不良症状、维持正常的生活质量。胃切除后营养不良一般不会影响自然寿命,也不会有后遗症。

胃切除后营养不良患者一般无法完全治愈,但是经过规范的治疗可以减轻或消除患者症状,避免严重并发症出现。

胃切除后营养不良患者一般不会影响自然寿命,部分严重营养不良的患者可出现生命危险。

胃切除后营养不良患者应每隔半年复查血常规等检查,看患者是否有贫血或者维生素、微量元素的缺乏。复查粪常规,看粪便中是否有脂滴或隐血以及白细胞等,复查消化功能,评估小肠蠕动消化功能。

本病患者的饮食调理尤为重要,长期的合理饮食调理,不但可以促进患者症状减轻并消退,并可为后续治疗奠定体能的基础,因此全面营养支持能提高机体免疫功能,降低并发症的发生,有利于患者早期康复。

鼓励患者多进食,加强营养,给予高热量、高蛋白质、高维生素、低脂肪、少渣、易消化的饮食,同时注意补充消化酶制剂。

饮食干稀分开,细嚼慢咽,少量多餐,定时、定量进餐。必要时可间隔经静补充营养,或给予要素膳食。

胃切除术后可发生不同程度消化吸收障碍,尤其是B族维生素、维生素A、维生索C及铁等微量元素的缺乏。多食用铁、钙和维生素含量充足的食物,以促进创伤的修复,纠正和预防贫血,防止术后的骨软化病。

胃切除后营养不良患者优质的护理对于预防并发症尤其重要,日常需注意劳逸结合,增强体质,同时做好用药护理。

注意劳逸结合,适当参加体育锻炼,增强体质,并且需要定期监测电解质、血浆蛋白等生化指标,维持体液平衡。

观察进食后的反应及不适,如恶心、腹胀、腹痛,预防并发症的发生。观察粪便的性状、颜色及量,腹泻者要留取标本送检。食物温度适宜,禁食生冷食物,否则易致腹泻。

遵医嘱定期按时按量服药,不可自行加量或减量,服用铁剂时出现恶心、呕吐、便秘等不良反应,严重者需及时就医。

患者需注意观察病情是否存在变化,如体重减轻、贫血等症状加重时要及时到医院就诊。复诊时做真菌涂片及真菌培养,检查是否还有菌丝存在繁殖。

胃切除后营养不良患者的主要预防措施是针对危险因素,提前预防,胃切除患者需要少食多餐,食用高蛋白、高热量、低脂肪的食物。

对于胃切除患者,尤其是毕Ⅱ式患者,应该注意患者术后病情变化,定时复查消化功能以及血常规,及时发现并治疗。

选择合适的手术方式,调整饮食,养成良好的生活习惯,合理膳食,三餐规律,对于预防胃切除后营养不良有重要的意义。

4323点赞

参考文献

[1]朱兴国,王成宏.胃癌行全胃切除术后早期肠内营养的临床研究[J].安徽医药.2008.12(6):527.

[2]薛英威,李春峰.胃癌切除术后患者肠内营养实施中应注意的细节[J].中华胃肠外科杂志.2013.16(11):1028-1030.

[3]牟善初,郑秋甫.新编内科学[M].人民军医出版社.2002:778-779.