腹壁坏死性筋膜炎

腹壁坏死性筋膜炎常继发于擦伤、挫伤、昆虫叮咬等皮肤轻度损伤,坏死性筋膜炎为多种细菌的混合感染,包括革兰阳性的溶血性链球菌、金黄葡萄球菌、革兰阴性菌和厌氧菌。常是需氧菌和厌氧菌协同作用的结果,常伴有全身和局部组织的免疫功能损害。如果治疗不及时,有很高的病死率。治疗原则是切开引流,彻底清除坏死组织,及时、有效的对症处理,是一种急性少见病。

- 就诊科室:

- 普外科、感染科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Necrotizing of abdominal wall

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 无

- 并发疾病:

- 中毒性休克、多器官衰竭

- 治疗周期:

- 13~25天

- 临床症状:

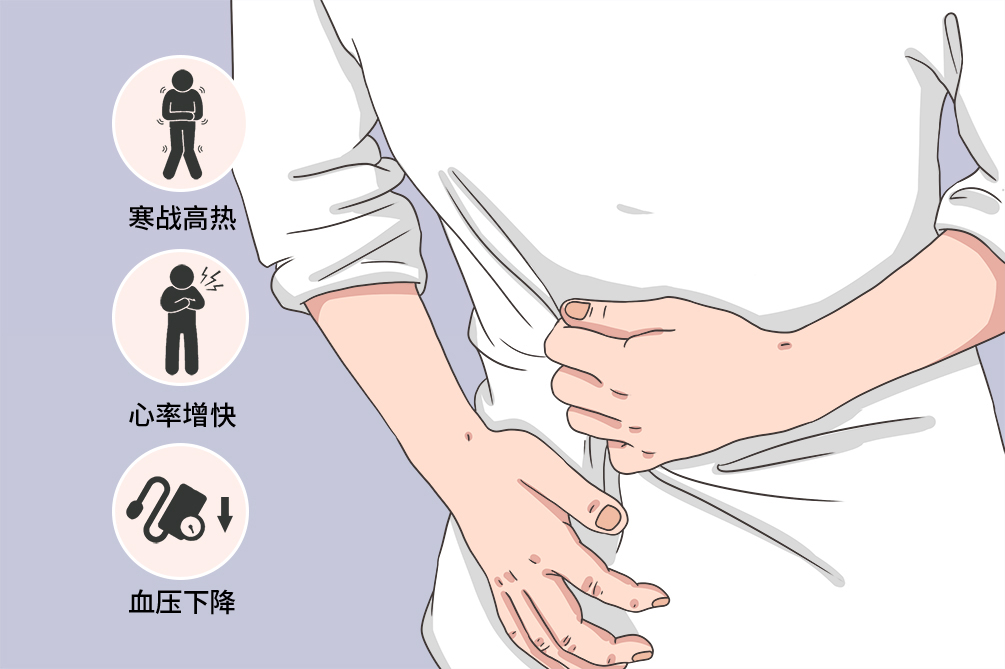

- 寒战、高热、心率增快、病变皮肤恶臭、溃破

- 好发人群:

- 30~50岁男性

- 常用药物:

- 头孢类抗生素、林可霉素

- 常用检查:

- 肝肾功能、血常规、细菌培养、药敏试验、CT

根据感染源的不同,坏死性筋膜炎分为3型。

Ⅰ型为多种细菌混合感染,包括溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌、肠杆菌和厌氧菌等。发病部位多见于躯干、腹壁、肛周和会阴部,占所有坏死性筋膜炎的55%~75%。

Ⅱ型为A组β-溶血性链球菌所致,可并发葡萄球菌感染。

Ⅲ型由海洋弧菌引起,常呈爆发性,在3型中最为严重。

腹壁急性坏死性筋膜炎常见于感染或者创伤及各种原因导致的免疫功能低下,致病菌多为大肠杆菌、粪球菌等混合感染。本病好发于婴儿、儿童、老年人、免疫机能欠佳者。

手术及创伤

多发生于腹部手术及创伤后,尤其是阑尾切除术后、结直肠手术后,合并结直肠损伤的腹部损伤或腹壁创伤后较易发生腹壁坏死性筋膜炎,其他一些手术治疗(介入操作如经颈静脉肝内门腔分流,手术穿刺,CT或超声引导下经导管行脓肿引流,泌尿生殖器器械操作,外敷草药或艾火烧灼,局部封闭治疗等)和疖肿抓破后均易诱发本病。

慢性疾病

糖尿病,慢性肾功能衰竭,先天性白细胞减少等,其中糖尿病是最常见的患病因素和危险因素。

血管疾病

动脉硬化,高血压,周围血管疾病等。

感染疾病

脐炎,腹腔感染,如急性阑尾炎、胆囊炎、腹膜炎等,梅毒、伤寒等感染。

腹壁坏死性筋膜炎常见的危险因素包括糖尿病、免疫抑制剂治疗、晚期肾功能衰竭、慢性病、营养不良、年龄大于60岁、静脉输液、肥胖、长期使用糖皮质激素治疗、外周血管病和肿瘤等。因此类因素导致机体免疫力降低,导致腹壁坏死性筋膜炎的发生。

腹壁坏死性筋膜炎目前尚无权威流行性学统计。腹壁坏死性筋膜炎男女均可发病,但以男性多见,男女约1.9:1。

该疾病可发生于任何年龄,以婴儿、儿童、老年人、免疫机能欠佳者发病率和死亡率高。

腹壁坏死性筋膜炎临床表现为有寒战、高热、心率增快、感染性休克、血压下降、不同程度的意识改变,病变区红肿、疼痛、局部皮肤发黑坏死、破溃、水泡,渗出液恶臭等表现,可并发中毒性休克、多器官衰竭等并发症。

此为感染性休克表现,因毒素入血,导致发热与寒战,继而心脏输出变大,导致心率增快,晚期心脏收缩乏力,导致血压下降,引发中毒性休克。

凝血功能异常、肝肾功能异常、电解质紊乱、胆红素升高、血肌酐增高、血糖增高、白蛋白降低等疾病会导致肝肾功能障碍,导致各器官功能改变,肝合成蛋白质能力减弱,导致低蛋白出现。

局部皮肤发黑坏死、破溃、水泡,渗出液恶臭,皮下捻发感为此病特定表现,因产期细菌在皮下繁殖,导致皮下气肿的出现,引发溃烂等症状。

腹壁坏死性筋膜炎少部分患者有感染性休克、血压下降、不同程度的意识改变的表现,因细菌大量繁殖,导致毒素入血,引起重症感染,继而引发神经精神系统改变。

中毒性休克

发病前有全身不适、低热、肌痛或呕吐等前驱症状。发病急剧,多有突发性高热,体温可高于38.9℃,常伴有畏寒。有时可发生水疱和大疱、斑丘疹、紫癜。脱屑,多器官系统损害出现较多。胃肠系统损害有呕吐、腹泻;肌肉系统损害有肌痛、肌酸磷酸激酶升高;肾脏系统损害有肾功能衰竭,尿肌酐升高,血尿素氮升高;中枢系统损害有定向障碍或意识改变等,因细菌繁殖入血导致此病发生。

多器官功能衰竭

从心率增快、心肌酶正常,发展到心动过速、心肌酶升高,甚至室性心律失常、Ⅱ-Ⅲ度房室传导组滞、室颤、心跳停止。严重时无尿或少尿,重者出现肝性脑病。腹部胀气,肠鸣音减弱,重者出现麻痹性肠梗阻,应激性溃疡出血。中枢神经系统可发展为对疼痛刺激能睁眼、有屈曲或伸展反应,但不能交谈、语无伦次。重者则对语言和疼痛刺激均无反应。代谢可表现为血糖升高或降低、血钠降低或增高以及酸中毒或碱中毒。因细菌繁殖导致菌血症全身性炎症改变,导致多器官功能衰竭出现。

腹壁坏死性筋膜炎患者如出现病变区红肿、破溃等情况,应首选普外科就医,需行肝肾功能、血常规、细菌培养等检查,还需与丹毒、梭菌性肌坏死相鉴别。

如发现寒战、高热、心率增快、感染性休克、血压下降、不同程度的意识改变,需立刻就诊。

如发现病变区红肿、疼痛、局部皮肤发黑坏死、破溃、水泡,渗出液恶臭,皮下捻发感,请立即前往医院就诊,查看是否有坏死性筋膜炎出现。

腹壁坏死性筋膜炎患者优先考虑去普外科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如昏迷、谵妄、休克等症状,可到相应科室就诊,如急诊科等。

症状出现多长时间了?

是否出现病变区红肿、疼痛、局部皮肤发黑坏死、破溃等情况?

有无其他家族史?是否在外院进行治疗?

近期有无腹部手术史?

是否有抗生素药物过敏史?

CT、MRI

CT、MRI可检查腹壁周围感染情况,了解深层组织坏死情况。

细菌培养

培养引起此病的细菌,为下一步诊治提供指导,本病可培养出产气性细菌。

药敏试验

针对引起此病的细菌实验敏感的抗生素,因引起此病的细菌对头孢类抗生素较敏感,指导诊治计划。

肝肾功能、血常规

此病可引起肝功能损害及感染可引起白细胞增高,因细菌入血经血液循环,加大肝脏代谢压力,引发肝功能异常。

出现以下情况可对该疾病进行诊断。

体格检查发现皮下浅筋膜的广泛性坏死伴广泛潜行的坑道,向周围组织内扩散。

精神检查中度至重度的全身中毒症状伴神志改变。

坏死区域未累及肌肉。

伤口、血培养未发现梭状芽胞杆菌。

血管检查无重要血管阻塞情况。

清创组织病检发现有广泛白细胞浸润,筋膜和邻近组织灶性坏死和微血管栓塞。细菌学检查行需氧菌和厌氧菌培养。测定血中有无链球菌诱导产生的抗体,坏死性筋膜炎无抗体生成。

丹毒

前驱症状有突然发热、寒战、不适和恶心。数小时到1天后出现红斑,并进行性扩大,界限清楚。患处皮温高、紧张,并出现硬结和非凹陷性水肿,受累部位有触痛、灼痛,常见近卫淋巴结肿大,伴或不伴淋巴结炎。也可出现脓疱、水疱或小面积的出血性坏死,好发于小腿、颜面部。丹毒无产气性表现,腹壁坏死性筋膜炎可产生气体,表现为皮下积气大理石纹路,可鉴别。

梭菌性肌坏死

创口突然发生剧烈胀痛,创口周围突然肿胀或伤后早期出现毒血症症状,如高热、神志不清、烦躁、水肿、水疱、组织间气肿、皮肤变色(呈苍白、暗红或紫黑色)、组织坏死及创口内大量尸臭味的浆液样血性分泌物、高热、神志不清、衰竭、黄疸等严重毒血症表现。梭菌性肌坏死可行抗体感染可阳性,坏死性筋膜炎鉴别抗体检查为阴性,可与此病鉴别。

腹壁坏死性筋膜炎的治疗包括手术治疗、药物辅助治疗等。手术治疗主要清除病灶,药物治疗控制感染及并发症状,腹壁坏死性筋膜炎患者一般只需短期治疗。

林可霉素

临床上较多用于骨髓炎治疗,口服适用于葡萄球菌、化脓性链球菌、肺炎球菌及厌氧菌所致的呼吸道感染、皮肤软组织感染、女性生殖道及盆腔感染和厌氧菌所致的腹腔感染等。林可霉素注射液除上述指征外,尚可用于链球菌和葡萄球菌所致的败血症、骨和关节感染、慢性骨和关节感染的外科辅助治疗、葡萄球菌所致的急性血源性骨髓炎等。林可霉素渗入脑脊液的浓度不能到达有效水平,不适用于脑膜炎的治疗。

头孢西丁

适用于治疗敏感菌所致的下呼吸道感染、泌尿生殖系统感染、预防感染(包括腹膜炎、胆道感染)、败血症以及骨关节、皮肤软组织感染。也适用于预防腹腔或盆腔手术后感染。

急诊手术治疗

在皮肤坏死、红肿部位切开,切除坏死组织,包括坏死的皮下脂肪组织和浅筋膜,但皮肤通常可以保留。伤口敞开,用30g/L过氧化氢溶液冲洗和等渗盐水冲洗。

常规手术切开治疗

用纱布疏松填塞创面,放置多个引流管引流。手术后根据创面引流和渗出情况及时更换伤口敷料。创面新生肉芽组织逐渐生长后,出院门诊换药治疗。常规手术的基础上创面放置VSD负压吸引材料,创面持续负压吸引,创面新生肉芽组织生长后做创面植皮。

腹壁坏死性筋膜炎患者经过及时、有效、规范的治疗大多可治愈,可正常进行生活,减少并发症,不影响自然寿命,如治疗不及时可能死亡。

腹壁坏死性筋膜炎大多可治愈,治疗不及时死亡概率大。

及时治疗一般不会影响自然寿命

腹壁坏死性筋膜炎患者间隔1月复诊CT及MRI,如无异常情况,即可确定治愈。

腹壁坏死性筋膜炎患者无特殊饮食调理,营养丰富、均衡即可。

腹壁坏死性筋膜炎患者护理应注意如术后再次皮下积气,可需再次进行手术治疗。术后患者保持敷料干燥,按时换药。

口服用药

因此病需服用抗生素,应了解各类抗抗生素的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,指导病人正确服用。抗生素常见不良反应为胃肠道反应及过敏,因此应避免使用之前过敏类抗生素,及过敏后及时进行诊治、抢救,孕妇及哺乳期妇女、高度过敏性体质者、严重肝、肾功能不全者、胃肠道疾病,尤其是有结肠炎病史者、2岁以下儿童慎用。

按时换药

腹壁坏死性筋膜炎换药时可有剧痛,患者主观换药意识不强,需进行监督换药。

避免剧烈运动

腹壁坏死性筋膜炎患者应避免剧烈运动,以防疾病进一步加重。

腹壁坏死性筋膜炎为死亡性高的临床急症,发现应治疗痊愈后出院,不可自行监测。

腹壁坏死性筋膜炎患者术后应注意伤口近期内勿沾水,勿剧烈运动,注意休息。

腹壁坏死性筋膜炎无需早期筛查,早发现、早治疗,保持卫生,治疗引起此病的高危因素,治疗其他部位感染等其他因素。

腹壁坏死性筋膜炎无有效的早期筛查措施,属死亡率高的临床急症,发现后应立即治疗。

积极治疗其他部位感染

积极治疗糖尿病等引起此病高危因素。

保持皮肤及个人卫生清洁。

4418点赞

参考文献

[1]谢宇,梁德森,孟庆辉.负压封闭引流技术应用于坏死性筋膜炎术后创面修复的疗效研究[J],中华损伤与修复杂志,2018,13(5):331-335.

[2]欧阳斌.82例改良持续负压封闭吸引技术应用在糖尿病合并坏死性筋膜炎治疗的效果[J].糖尿病新世界,2015,1:72.

[3]马志强,于健春.坏死性筋膜炎的诊断和治疗[J].中国普外基础与临床杂志,2014,21(10):1289-1291.