完全性右束支传导阻滞

完全性右束支传导阻滞是临床上常见的心律失常,常发于患有风湿性心脏病、肺源性心脏病、冠心病等患有心脏病的患者,有时也见于正常人。右束支为心脏传导系统中的重要通路,当其受到心脏疾病的影响时会出现传导功能障碍。当右束支完成除极较左束支延迟超过40ms时,即为完全性右束支传导阻滞,本身不会引起明显的血流量动力学异常。

- 就诊科室:

- 心内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Complete right bundle branch block

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 急性心肌梗死、肺栓塞、风湿性心脏病

- 治疗周期:

- 无原发病的完全性右束支传导阻滞无需治疗,有临床表现的患者治疗周期取决于原发疾病的治疗周期。

- 临床症状:

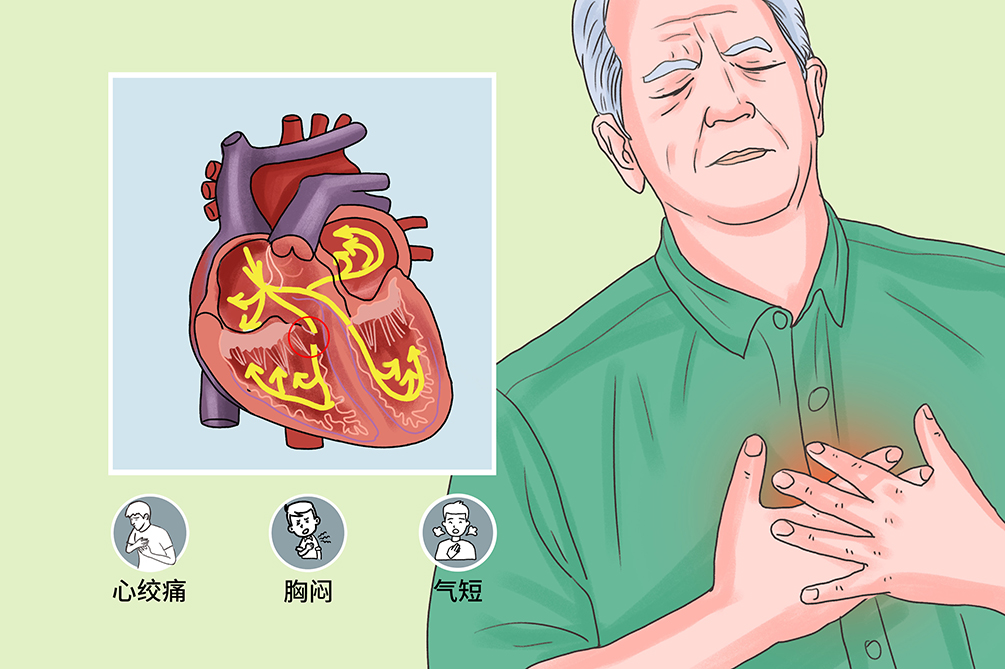

- 心绞痛、胸闷、气短

- 好发人群:

- 伴有累及右心的心脏器质性病变的患者、肺部因素的患者

- 常用药物:

- 氢氯噻嗪、华法林

- 常用检查:

- 心电图检查、影像学检查、心脏彩超

完全性右束支传导阻滞主要由累及右心的心脏器质性病变引起,例如风湿性心脏病、肺源性心脏病、心肌炎、先天性心脏病、高血压性心脏病、冠心病等。手术引起的医源性心脏损伤也可能造成右束支损伤,诱发本病。任何累及右束支分布区域心肌病变的心脏患者,都可能出现完全性右束支传导阻滞。

心脏器质性病变

任何可能引起右束支功能障碍的心脏疾病都可以诱发完全性右束支传导阻滞,比如冠心病急性心肌梗死影响右束支供血,或者传导系统退行性变可以影响右束支传导功能,比如Lev病(心脏左侧纤维支架硬化症)。

各种原因导致右心负荷过重

肺栓塞、肺源性心脏病等右心室肥厚或者右心负荷过重,可出现完全性右束支传导阻滞。

医源性损伤

心脏手术可能会损伤右束支,导致本病,如内科介入手术。

患有心血管疾病患者中的发病率高于非心血管疾病的患者,发病率男性高于女性,男女的发病率分别为1.4%和0.5%。

任何累及右束支分布区域心肌的心脏患者。

肺部因素的患者,慢性堵塞性肺疾病、急性肺血栓栓塞的患者。

单纯的完全性右束支传导阻滞不会引起不适症状,合并冠心病、肺栓塞等原发病出现的完全性右束支传导阻滞可能出现心绞痛、胸闷、气短、晕厥等症状。

该病的症状主要与引起该病的病变类型有关。如由冠心病引起的完全性右束支传导阻滞常常伴有不同程度的心绞痛,持续性剧烈胸痛等。肺栓塞引起的完全性右束支传导阻滞会出现呼吸困难、晕厥、咯血、胸痛、胸闷、气短等症状。

完全性房室传导阻滞

当lev病出现传导系统纤维化时,可能出现双分支传导阻滞,常见完全右束支传导阻滞合并左前分支,或者I度房室传导阻滞合并完全右束支传导阻滞,若病情进展,可能进展为完全右束支传导阻滞合并完全性左束支传导阻滞,表现为完全性房室传导阻滞。

猝死

急性心肌梗死发生新出现的完全性右束支传导阻滞,预示心肌梗死面积大,随时有心脏骤停,猝死风险。肺动脉栓塞出现新出现的完全性右束支传导阻滞时,右心负荷急剧增加,可能出现心脏骤停、猝死、晕厥、休克、呼吸衰竭等,也危及生命。

患者出现心绞痛、胸闷、心悸、气短等症状应该及时就诊于心内科,并做相关检查以明确诊断,寻找导致完全性右束支传导阻滞的原因。

如患者出现心绞痛、胸闷、心悸、气短、晕厥等症状,多提示其合并其他心脏疾病,应当及时就医。

大多患者优先考虑心内科就诊。

是否有心血管疾病?

目前都有什么症状?(如胸闷、心悸)

症状出现多长时间了?

是否接受过心脏手术?(如内科介入、外科心脏手术)

是否有其他的疾病及目前的用药情况?

医生查体

医生听诊,会听到第一、第二心音分裂,这表明右束支传导阻滞时右心收缩和舒张均延迟,肺动脉瓣关闭落后导致,对疾病做出初步的判断。

实验室检查

检查结果显示部分患者血脂、血糖、心肌酶等异常,此部分结果主要用于有其他心脏疾病的患者针对患者的病因做相关检查,以便于明确和评估患者的心功能。

D-二聚体

升高提示存在血栓性疾病,阴性帮助排除急性肺动脉栓塞。

血气分析

帮助鉴别诊断是否存在肺源性心脏病或者肺动脉栓塞。

心电图检查

是完全性右束支阻滞的主要诊断依据,V1~V2导联呈rSr型或宽大而有切迹的R波;V5~V6导联呈QRS或Rs型;Ⅰ导联有明显增宽的S波,aVR导联有宽R波;T波与QRS波群主波方向相反;QRS波群电轴轻度右偏。完全性右束支传导阻滞的QRS波群时限大于或等于0.12秒,这可用于区别诊断不完全性右束支传导阻滞。

影像学检查

结合影像学检查的结果便于诊断引发该病的病因。

肺动脉CTA

明确是否存在肺动脉栓塞。

心脏彩超

有助于评估患者的心功能、心脏增大、瓣膜病变、寻找是否存在心脏结构性改变,是否存在先天性心脏病等,也可测量心脏各腔室压力变化。

冠状动脉造影

明确冠状动脉病变情况,是否存在冠状动脉管腔的狭窄、闭塞、血管痉挛、血栓急性形成等病变。

完全性右束支传导阻滞的诊断主要依靠心电图检查,如发现心电图特点符合本病即可确诊。

QRS波群时限≥0.12s。

V1或V2导联QRS呈rSr型或M型,这为最具特征的变化。Ⅰ、V5、V6导联S波增宽而有切迹,其时限≥0.04s。aVR导联呈QR型,其R波宽而有切迹;V1导联R峰时间>0.05s;V1、V2导联ST段轻度压低,T波倒置;Ⅰ、V5、V6导联T波方向一般与终末S波方向相反,仍为直立。间>0.05s;vV1、V2导联ST段轻度压低,T波倒置;Ⅰ、V5、V6导联T波方向一般与终末S波方向相反,仍为直立。

正后壁心肌梗死

正后壁心肌梗死时表现为V1导联的R波增高,但偶尔亦可表现为rSr型,与完全性右束支传导阻滞的rSr波相比较,V1导联T波直立更为多见,T波倒置仅见于急性正后壁心肌梗死早期,如同时存在Ⅱ、Ⅲ、aVF导联病理性Q波,也支持正后壁心肌梗死的诊断。

直背综合征

直背综合征及漏斗胸时,由于胸廓前后径发生变化引起心脏位置亦发生相应的变化,在V1导联上可出现rSr型,一般R波较小,并且V1导联P波倒置类似左心房增大所致的P波倒置,此与单纯的完全性右束支阻滞不难鉴别。

完全性右束支传导阻滞主要针对病因以及基础疾病进行治疗,其本身不需要特殊的处理和治疗。治疗方法有药物治疗、手术治疗等方法,需要长期持续治疗。

根据引起完全性右束支传导阻滞的原发性疾病选择不同的药物进行病因性治疗,例如:

血管紧张素转化酶抑制剂及血管紧张素受体抑制剂

如卡托普利,改善心肌重构,降低血压。注意易造成刺激性干咳、低血压等不良反应,使用期间应监测血压。

华法林或利伐沙班等抗凝药物

肺动脉栓塞的治疗用药,也可防止血栓栓塞性疾病的发生,如用于风湿性心脏病、人工置换心脏瓣膜手术。过量容易出血,但服用华法林应监测INR(国际标准化比值),维持INR在2-3之间,警惕出血风险。

利尿药

氢氯噻嗪、呋塞米等,用于降低血压,改善水肿,容易造成水电解紊乱。

单纯的完全性右束支传导阻滞无需手术治疗;主要针对于需手术治疗的原发性心脏疾病,根据疾病的不同选择不同的手术治疗方法。

严重的冠脉病需进行介入治疗,通过处理病变血管,植入支架或旁路移植,改善狭窄、闭塞血管的血流情况

先天性心脏病患者需要进行手术治疗,使心脏的病变结构恢复正常,恢复心脏的正常功能。

严重的器质性心脏病终末期应考虑心脏移植。

无器质性心脏病的完全性右束支传导阻滞人群可治愈且预后良好,合并有其他器质性心脏病的患者的预后主要与心脏功能的损害程度有关,能否治愈、愈后情况、患者的寿命主要与原发性心脏疾病相关。

无明显心脏疾病的患者可以治愈,如合并有其他心脏疾病则主要由这些心脏疾病能否治愈来决定。

单纯的完全性右束支传导阻滞一般预后较好,不会影响自然寿命。

患者治疗后需要每个月定期进行心电图、超声心电图等随访观察。

日常饮食中应注意饮食清淡,营养均衡。避免进食能诱发或加重完全性右束支传导阻滞的食物,以免病情的加重,对心脏产生不可逆的器质性损伤。

多吃新鲜水果、蔬菜。

控制钠的摄入,钠摄入过量,可增加患者的血压,可能导致患者高血压及心脏负荷增加,使心脏疾病的患病风险和发病风险增加。

心衰兼有水肿的患者,应限制患者的饮水量。

高血糖患者应严格限制糖的摄入。

高血脂患者应注意减少高脂饮食的摄入。

接受过心脏手术的患者,如接受过心脏瓣膜术后的患者应注意西芹、豌豆、菠菜、卷心菜等富含维生素、钾的绿色蔬菜的食用,口服华法林时尽量不要喝西柚汁。

积极治疗控制引发完全性右束支传导阻滞的心脏疾病的发展,可有效防止该病的发生和发展。维持良好的生活习惯,增强体质,密切监测血压、心电图、心率等是该疾病护理的有效措施。

养成良好的生活习惯

在日常生活中要保持良好的心情;控制体重,避免加重心脏的负荷;避免劳累,适量运动,增强体质。

遵医嘱

按时服用医生开具的药物,以便于控制引发该疾病的原发性心脏病。

保持心情愉悦,注意不要大喜大悲、情绪波动,主要有助于引起完全性右束支传导阻滞基础疾病的控制与治疗。

如出现心绞痛、胸闷、气短等症状时,应及时就医。

引发完全性右束支传导阻滞的心脏疾病发展,可能引起完全性房室传导阻滞,进而引发脑供血不足,甚至有猝死风险,因而应特别注意心脏疾病的控制与治疗。

完全信右束支房室传导阻滞的预防包括养成良好的生活习惯,患有心血管疾病的患者应遵循医嘱,按时服药,控制好基础疾病。

保持良好的生活方式,进行适当的锻炼以增强体质,饮食规律,控制体重,防止体重过高加重心脏的负荷,保证充足的睡眠,劳逸结合。

合理饮食,控制盐的摄入量,高血糖及高血脂患者还应注意糖和高脂饮食的摄入。

预防心血管疾病,伴有心血管疾病的患者应严格遵循医嘱,定期复查。

有长期卧床史或者大手术史的患者需要注意活动下肢,必要时弹力袜,避免下肢形成血栓,导致急性肺动脉栓塞。

4816点赞

参考文献

[1]王辰,王建安.内科学(八年制)第3版[M].北京:人民卫生出版社,2015:262-265.

[2]鲁端.右束支传导阻滞新认识[J].临床心电图杂志,2015,24(3):227-233.

[3]倪红林,张国强,张丽丽,汪涛.警惕胸痛伴新发完全性右束支传导阻滞[J].心电与循环,2019,38(03):217-221.