上肢动脉瘤是由于上肢动脉血管壁的病变或损伤,形成动脉壁局限性或弥漫性扩张或膨出的病理表现。上肢动脉瘤是常发生于上臂、前臂、手掌和指的动脉瘤,也有人将锁骨下动脉瘤纳入上肢动脉瘤。上肢动脉瘤生长缓慢,发生原因比较复杂,以外伤为主,动脉粥样硬化也可导致上肢动脉瘤,一般以手术治疗为主,并辅助药物治疗,若无破裂出血,一般预后较好。

- 就诊科室:

- 血管外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Aneurysm of upper extremity

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 出血、栓塞

- 治疗周期:

- 2~3月

- 临床症状:

- 搏动性肿块、杂音、压迫症状、远端肢体缺血、瘤体破裂

- 好发人群:

- 受外伤的人、老年人、长期使用木拐棍的人

- 常用药物:

- 阿托伐他汀、华法林、低分子肝素、阿司匹林

- 常用检查:

- 动脉彩超、CT血管造影扫描、MR造影、DSA检查

上肢动脉瘤可以分为以下几种

真性动脉瘤

常见于动脉粥样硬化引起的动脉瘤,由于脂质在动脉壁沉积,形成粥样斑块及钙质沉着,使动脉壁失去弹性,滋养血管受压,血管壁缺血。在血流压力冲击下,动脉壁变薄部分逐渐扩张而形成动脉瘤。

假性动脉瘤

常见于动脉损伤或炎症。动脉壁破裂后,在软组织内形成搏动性血肿,以后周围被纤维组织包围而形成瘤壁。

夹层动脉瘤

动脉中层囊性坏死或退行性变,当内膜受损及在高压血流冲击下,造成中层逐渐分离形成积血、扩张,动脉腔变为真腔和假腔的双腔状。

动脉粥样硬化、损伤、感染、炎性都是引起上肢动脉瘤的原因,本病好发于受外伤的人、老年人,此外,血管壁损伤、高血脂、动脉炎症性疾病也可能诱发本病。

损伤

多见于年轻人,锐性损伤多为刀刺伤、纯性损伤可因挫伤或骨折后所致。

动脉粥样硬化

多发生于老年人,病人年龄多在50岁以上,常伴有高血压、冠心病等。

感染

结核、细菌性心内膜炎或脓毒血症时,病菌可经血液循环侵袭动脉管壁导致动脉中膜薄弱形成感染性动脉瘤。

非感染性动脉炎

如多发性大动脉炎、放射性动脉炎和白塞综合征等,由于血管炎症引起动脉肌层和弹性纤维破坏、动脉壁强度减弱,易导致多发性动脉瘤形成。

先天性动脉壁结构异常

如Marfan综合征和Ehlerns-Danlos综合征,由于胶原代谢缺陷或胶原形成异常引起动款壁中层先天性结构薄弱,在年轻时即可出现动脉瘤。

医源性损伤

也是造成的动脉瘤不可忽视的因素。特别是透析做动静脉瘘或动脉穿刺测动脉压等情况下偶发动脉瘤。

血管壁损伤

刀、玻璃片刺伤、犬咬伤和体育运动外伤等导致血管壁损伤,从而发生扩张或膨出。常见于前臂动脉瘤。

高血脂

由于脂质在动脉壁沉积,形成粥样斑块及钙质沉着,使动脉壁失去弹性,滋养血管受压,血管壁缺血。在血流压力冲击下,动脉壁变薄部分逐渐扩张而形成动脉瘤。

动脉炎症性疾病

炎症常发生在腋、肱动脉瘤,其炎症细菌有以下几个感染途径,如细菌性心内膜炎、局部炎症病灶的浸润或通过淋巴管侵入以及动脉穿刺或手术的感染。

上肢动脉瘤是较少见的周围血管疾病,发病率仅为下肢动脉瘤的1/3。上肢动脉瘤中前臂动脉瘤占周围动脉瘤的14%,上臂肱动脉瘤约占周围动脉瘤的10%,手掌和指动脉瘤较为少见。

受外伤的人

由于动脉壁受损伤导致局部动脉壁发生扩张或膨出。

老年人

随着年龄增长,老年人高血压、高血脂、冠心病发生率较高,易导致动脉粥样硬化。

长期使用木拐棍的人

动脉粥样硬化也可导致上肢动脉瘤,常见腋动脉瘤和肱动脉瘤。

排球运动员

长期训练可由慢性外力导致发生掌动脉瘤。

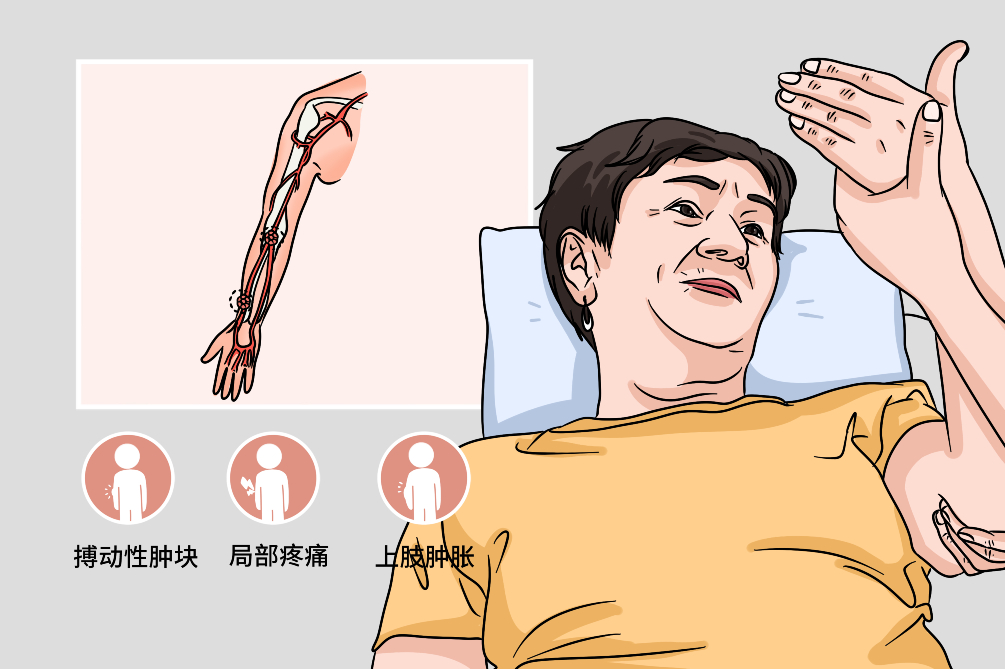

上肢动脉瘤患者最常见的症状是触及局部搏动性肿块,动脉瘤增大后可压迫神经、血管出现相应的压迫症状,伴有斑块脱落时可导致肢体远端缺血,动脉瘤破裂可引起出血,甚至失血性休克危及生命。

搏动性肿块和杂音

这是上肢动脉瘤最典型的临床表现,肿块表面光滑,触诊时具有膨胀性而非传导性搏动,且与心脏搏动一致,可伴有震额和收缩期杂音。

压迫症状

由于上肢动脉瘤压迫周围神经和静脉出现相应症状,锁骨下动脉瘤压迫臂丛可引起上肢感觉异常和运动障碍,压迫静脉可引起上肢肿胀。

远端肢体缺血

瘤腔内附壁血栓或硬化斑块碎片脱落可造成远端动脉栓塞,出现动脉栓塞的相应临床表现。

瘤体破裂

上肢动脉瘤在压力作用下不断扩张增大,最终可突然破裂、出血而危及生命。

局部疼痛

当瘤体增长过快或先兆破裂,局部可有明显疼痛,感染性动脉瘤可有局部疼痛。

组织红肿

感染性动脉瘤可有周围组织红肿。

出血

上肢动脉瘤在压力作用下不断扩张增大,最终可突然破裂、出血而危及生命。

栓塞

瘤腔内附壁血栓或硬化斑块碎片脱落可造成远端动脉栓塞,出现动脉栓塞的相应临床表现。

患者若触及上肢有搏动性肿块应及时就医,通过动脉彩超、CT造影扫描、MR造影、DSA造影并结合患者的症状可以确诊上肢动脉瘤。本病需要与脂肪瘤、肿瘤等进行鉴别诊断。

若有外伤、动脉粥样硬化等疾病需要在医生的指导下进一步检查。

若触及上肢有搏动性肿块应及时就医。

若出现不明原因肢体疼痛、麻木或活动障碍应立即就医。

优先考虑去血管外科。

出现发热、组织红肿等症状可去感染科。

合并冠心病症状去心血管内科。

上次体检是什么时候,出现不适有多久了?

目前都有什么症状?(如疼痛、麻木等)

是否受过外伤、有无高血压、冠心病等疾病?

是否曾就诊过?做过哪些检查?检查结果?

既往有无其他的病史?

动脉彩超

彩超可见受累动脉局部异常扩张或膨出。动脉彩超可以明确有无动脉瘤、动脉瘤的部位和大小。由于操作简单,价格便宜,无创伤,一般作为筛选和随访的主要方法。

CT造影扫描、MR造影

通过注射造影剂,强化显影上肢血管走形,观察血管病变,从而发现上肢动脉瘤。对诊断动脉瘤有一定价值,能发现很小的动脉瘤。而CT造影能立体显示动脉瘤及其远近端动脉的形态。MR造影和CT造影作用大致相同。

DSA(数字减影技术)造影

数字减影血管造影技术是一种新的X线成像系统,是常规血管造影术和电子计算机图像处理技术相结合的产物。其特点是图像清晰,分辨率高,对观察血管病变,动脉瘤的定位测量,诊断及介入治疗提供了真实的立体图像,为各种介入治疗提供了必备条件。但由于其价格昂贵且为有创性检查,因此在彩超、CT、CT造影不能明确诊断时,可选用DSA(数字减影技术)检查。

上肢动脉瘤的诊断比较容易。因为都是在肢体显露部位,只要在肢体显露部位有搏动性肿块,一般就应想到本病。发生在锁骨下动脉的动脉瘤,可以压迫臂丛而产生放射性疼痛或运动障碍,而发生在锁骨下动脉起始部者,常不易早期发现。通过血管造影发现动脉瘤可以确定诊断。

肿瘤

上肢局部肿瘤,如骨瘤等,也可触及局部肿块,但一般肿瘤肿块无搏动性,可以此相鉴别。

脂肪瘤

脂肪瘤常见于前臂,局部可查见肿块,但脂肪瘤肿块无搏动性,不出现压迫症状,可以此相鉴别。

上肢动脉瘤在压力作用下不断扩张增大,最终可突然破裂、出血而危及生命,因此动脉瘤一经确诊,应尽早治疗,治疗方式多采用手术治疗,辅以药物治疗。

阿托伐他汀钙片

这是常用的降脂药物,由于上肢动脉瘤患者常有血脂异常,因此可用调脂药物。阿托伐他汀钙片有损肝功能,肝功能不全患者慎用。

华法林、低分子肝素

这些是常用的抗血栓形成药物,出血风险患者禁用。

阿司匹林

这是常用的抗血小板药物,可以改善血小板凝集。

动脉重建术

动脉重建包括动脉裂口修补、动脉壁补片移植和动脉断端吻合术,缺损较大时可行人工血管或自体静脉移植术。

动脉瘤腔内修复术

采用覆膜支架置入瘤体累及动脉段,隔绝动脉瘤同时恢复动脉通路,该方法创伤较小,但费用较高。适用于假性动脉瘤或动脉瘤与邻近神经、血管紧密粘连者。

复合手术

以一个较小的手术先重建受动脉瘤影响的重要分支动脉血流,再采用覆膜支架隔绝瘤体及其重要分支。适用于瘤体位置深、开放手术创伤大或病人不能耐受开放手术者,这种治疗方法可减少手术创伤,降低手术风险。

上肢动脉瘤一经确诊应积极手术治疗,若无破裂出血,一般预后较好,本病一般不影响自然寿命,经治疗后可治愈,一般无后遗症。

本病可以治愈,患者经过积极手术治疗,若无破裂出血,一般预后较好。

本病一般不影响患者的自然寿命。

上肢动脉瘤经手术治疗后可治愈,一般不出现后遗症,不影响正常肢体功能。

根据患者术后恢复情况复诊,一般术后1个月、3个月、6个月、12个月复诊。

复诊时应带上既往检查资料,手术治疗资料。

若有高血压、冠心病等疾病,应积极复诊治疗原发疾病,复诊时应告知医生用药情况,监测血压情况等。

上肢动脉瘤除了受伤外,最常见病因是动脉硬化,因此,患者应清淡饮食,少食高脂食物,多食新鲜蔬菜、水果,少食生冷、刺激食物。

清淡饮食为主,少盐、少油,少食辛辣刺激食物,少食高脂饮食,多吃鱼肉、鸡肉等优质蛋白饮食。

不要喝咖啡和浓茶,不能抽烟、喝酒,尽量不要在抽烟的环境中。

荤素搭配,营养均衡,多食富含纤维的新鲜蔬菜、水果。

上肢动脉瘤的护理需要注意保持心情放松,正确认识疾病,不要过分紧张,认真听取医生的建议,积极配合治疗,按时用药。保持良好生活习惯,善于控制情绪,避免大喜大悲,术后病情稳定情况下,适当锻炼很重要,积极进行肢体功能恢复。

术前应调整心态,正确认识手术。

术后注意清洁、卫生,防止并发感染。

遵医嘱,按时服药。

患者在术后定期复查,积极锻炼手术肢体的功能,有高血压、动脉硬化、冠心病等基础疾病患者应积极治疗,监测血压、血脂等。

家属应注意患者的心理变化,避免患者发生抑郁、焦虑等情绪,必要时予以心理治疗。

有高血压、冠心病、高血脂等动脉粥样硬化高风险的人群,应积极控制原发疾病,避免加重血管负担,导致上肢动脉瘤的发生。

发生上肢动脉瘤的患者应积极寻找可能的病因,做好病因预防,从源头上避免上肢动脉瘤的再发。

由于上肢动脉瘤患者一旦发生破裂将会发生大出血危及生命,因此应早发现,早治疗。上肢受外伤、有高血压、冠心病等动脉粥样硬化高风险的患者应积极筛查。有动脉粥样硬化疾病的患者应规律生活、低盐、低脂饮食,从病因上避免上肢动脉瘤的发生。

上肢受外伤的人、患有动脉硬化的人应做动脉彩超筛查。

上肢外伤的患者应早期检查以排查动脉瘤可能。

有高血压、冠心病、动脉粥样硬化患者应积极处理原发疾病。

低盐、低脂饮食,监测血压、血脂等情况。

4632点赞

参考文献

[1]陈孝平,汪建平,赵继宗.外科学.第9版[M].北京:人民卫生出版社,2018:493-495.

[2]段志泉.上肢动脉瘤的诊治问题[J].辽宁:中国实用外科杂志.1993:518-519

[3]刘玉村,朱正纲.外科学普通外科分册[M].北京:人民卫生出版社.2015:370-375.

[4]陈福真,王玉琦.上肢动脉瘤40例的诊断和治疗[J].上海医科大学学报,1993:201-204.