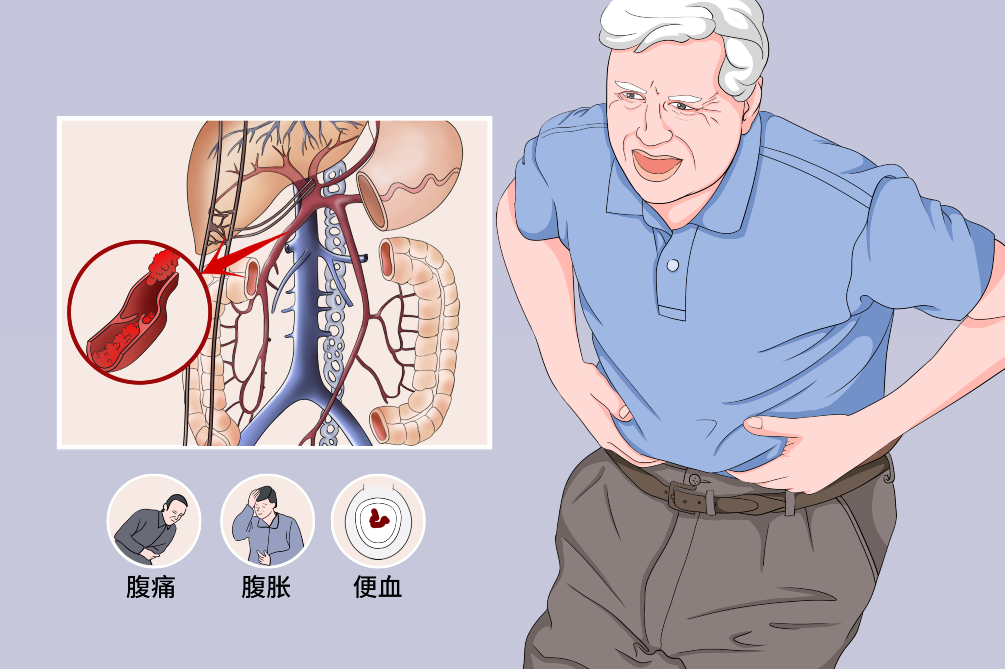

肠系膜上静脉血栓形成

肠系膜上静脉血栓形成是临床工作中较为少见的血管源性急腹症,症状不典型,早期诊断非常困难,可继发于脾脏切除术后、腹腔感染、肝硬化门静脉高压致血流淤滞、真性红细胞增多症、高凝状态和外伤或手术造成血管损伤等。肠系膜上静脉血栓形成及时发现可以治愈,但是容易复发,出院后要至少继续抗凝6个月以上。

- 就诊科室:

- 血管外科、消化科、普外科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- superior mesenteric venous thrombosis,SMVT

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 腹腔积液、感染、休克

- 治疗周期:

- 短期手术治疗,术后抗凝6个月

- 临床症状:

- 腹痛、腹胀、便血

- 好发人群:

- 腹腔感染者、长期口服避孕药者、血液凝血异常病人、过度肥胖者

- 常用药物:

- 肝素、低分子量肝素、华法林、利伐沙班

- 常用检查:

- 彩超、X线腹平片、CT检查

根据血栓形成的时间和症状,一般将其分为两类:

急性肠系膜上静脉血栓形成

病程小于4周,有急腹症表现,大部分患者表现为急性肠系膜上静脉血栓形成。

慢性肠系膜上静脉血栓形成

时间超过4周,会有相关症状的血栓形成。

肠系膜上静脉血栓形成主要病因有直接损伤、局部静脉充血或淤滞、血栓形成倾向,腹腔感染者、长期口服避孕药者、血液凝血异常病人等常是其好发病人,门静脉高压、腹部钝性创伤或手术创伤、脾切除等因素可诱发本病。

肠系膜上静脉血栓形成与很多因素相关,主要分为三类:

直接损伤

腹部创伤(钝性和穿透性)、外科手术后(特别是牌切除术后)、腹腔内炎症状态(胰腺炎、肠炎)、腹膜炎和腹腔脓肿。

局部静脉充血或淤滞

门脉高压、肝硬化、充血性心力衰竭、脾功能亢进、肥胖、腹压增高、腹腔间隔室综合征。

血栓形成倾向

蛋白质C和蛋白质S缺乏、抗凝血酶缺乏、活化蛋白质C抵抗(凝血因子 V Leiden基因突变)、存在凝血酶原等位基因20210A、四氢叶酸还原酶突变、肿瘤(尤其是胰腺和结肠肿瘤)、使用口服避孕药、真性红细胞增多症、肝素诱导的血小板减少症、抗磷脂综合征、巨细胞病毒感染、肠系膜外静脉血栓栓塞。

门静脉高压

肝硬化门静脉高压症会造成的静脉充血和系膜静脉系统的淤血状态。

腹部钝性创伤或手术创伤

直接造成血管内皮损伤,也会引起血液呈高凝状态。

脾切除

脾切除后导致血小板增多,增加血栓形成倾向,脾切除术是也是血栓进展波及到门静脉系统的一个危险因素。

既往流行病学调査硏究显示,肠系膜上静脉血栓形成发病占肠缺血性疾病的5%~10%,病死率为30%。近年来,由于影像学诊断技术的迅速发展,大部分肠系膜上静脉血栓形成可早期确诊,并给予早期抗凝治疗,但病死率仍然较高。

腹腔感染者

腹腔内炎症状态(胰腺炎、肠炎)、腹膜炎和腹腔脓肿等直接损血管内皮。

长期口服避孕药者

长期口服避孕药会导致血液呈高凝状态,容易形成血栓。

血液凝血异常病人

如真性红细胞增多症、抗凝血酶Ⅲ缺乏、C蛋白缺乏、镰形细胞病等,这类病人有血栓形成倾向。

过度肥胖者

肥胖者局部静脉充血或淤滞,易导致血栓的形成。

肠系膜上静脉血栓形成的主要症状为逐渐加重的腹部不适、腹胀、食欲不振与大便习惯改变,这些症状可持续1~2周,然后突发剧烈腹痛、呕吐,约1/5的病人可有腹泻与血便,血便较动脉闭塞为多见。有的患者可能会并发腹腔积液、感染、休克、呼吸、循环和肾功能障碍等,应重视。

非特异性前驱症状

急性肠系膜上静脉血栓形成往往突然起病,但在发病前往往伴有较长时间的非特异性前驱症状,如腹部不适、腹胀以及排便习惯改变等。

急性肠道缺血症状

在病情早期,其主要表现为持续性或进行性腹痛、呕吐等急性肠道缺血症状。出现突发的严重腹痛、呕吐和循环状态不稳,止痛药通常不能缓解疼痛。

病情进展症状

随着病情的发展,肠壁缺血加重,肠系膜进一步充血、肿胀,患者腹痛症状加剧且范围逐渐扩大至全腹部。

弥漫性腹膜炎

疾病继续进展则会出现肠梗阻及肠壁坏死,甚至穿孔,肠道内容物播散至整个腹腔引起继发弥漫性腹膜炎,并很快出现器官功能障碍或休克。

腹部检查可见腹胀,有压痛及肌紧张,也可有腹水。早期有肠鸣音活跃,以后肠鸣音减弱或消失。随后腹痛反复发作,逐渐加重,出现恶心、呕吐、呕血及便血,常有发热。后期腹胀明显,可见肠型,腹部有压痛,腹膜刺激征,肠鸣音消失,腹腔穿刺可抽出血性液体,提示肠管已有坏死。

腹腔积液

正常情况下,肠腔内液体和循环血液处于不断的交换过程中,肠缺血导致肠梗阻发生后梗阻近侧肠管不再自肠腔内回吸收液体,大量液体积聚在近侧肠管;当肠腔压力升高,肠壁静脉血管、淋巴管回流受阻时,肠腔内渗液进一步增加,积液更加明显,加重肠膨胀,此时肠管扩张、肠壁变薄。发生肠梗阻时,肠内气体中68%由吞咽而来,32%从血液中弥散入肠以及从肠内容物分解所产生。此时如能予以持续胃肠减压,保持胃肠空虚,就可能使肠胀气不再加剧。

感染

肠内容物淤积,细菌大量繁殖,并产生大量毒素。同时由于此时肠壁水肿,通透性增加,肠道黏膜屏障功能障碍,肠道细菌微生态紊乱导致某些细菌过度繁殖,穿过黏膜上皮进入肠系膜淋巴结及血液,发生细菌移位,细菌和毒素亦可直接渗透人腹腔引起腹膜炎和中毒。

休克

消化液的大量丢失使机体血液浓缩,有效血容量不足,导致休克。电解质代谢紊乱和酸碱失调加剧休克的发展,细菌和毒素的大量吸收,引起严重的感染和中毒,加重休克的发生。

呼吸、循环和肾功能障碍

肠管扩张使腹压增高,膈肌上升,腹式呼吸减弱,影响肺内气体交换;同时下腔静脉回流受阻,加以有效血容量减少,心输出量可明显降低,并可导致肾灌注量不足,引起循环和肾功能障碍,多器官功能障碍可致使患者迅速死亡。

患者出现持续数小时或数天的腹痛、腹胀和肠梗阻体征,疑似肠系膜静脉血栓形成临床表现时,患者应该及时去胃肠外科就诊,通过腹部平片、超声、CT、MRI等影像学检查,结合临床表现对本病进行诊断,但要注意与急性肠系膜动脉栓塞、慢性肠系膜血管闭塞等疾病相鉴别。

对于高危人群,如有外伤或手术创伤史、真性红细胞增多症或长期服用避孕药者等,定期体检非常有必要,重视体检中的影像学检查。无论是不是高危人群,一旦体检中出现影像学异常都需要在医生的指导下进一步检查。

当中老男性年患者持续数小时或数天的腹痛、腹胀和肠梗阻体征,同时有腹部手术史或门脉高压、深静脉血栓史,临床上应高度怀疑肠系膜静脉血栓形成,应及时就医。

当患者持续一段时间腹部不适的症状后,突发剧烈腹痛、持续性呕吐、呕血和便血,应立即就医。

大多患者优先考虑去胃肠外科就诊。

若患者条件允许,可予介入治疗时,可请血管外科协助诊治。

腹痛是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如食欲不振、便秘或腹泻等)

是否有以下症状?(如剧烈腹痛、恶心、呕吐、呕血及便血等症状)

既往有无其他的病史?

实验室检查

急性肠系膜上静脉血栓形成病情发展至进展期时多会出现外周血白细胞升高并有血浓缩的现象,血浆D-二聚体升高,大便隐血试验也多为阳性。此外,腹腔穿刺术可以帮助腹水性质的鉴定。

X线腹部平片

X线腹部平片可见肠胀气,肠壁增厚及腹腔内积液的征象。腹部X线片可见非特异性的小肠扩张伴气液平面,由于黏膜下出血而可见指压迹。

彩色超声多普勒检查

其能检测到静脉内血流的异常或栓子,并能显示肠管壁是否増厚以及门静脉血管是否增粗,通常情况下,当多普勒检测到门静脉直径超过15mm时,多提示存在急性肠系膜静脉血栓形成。此外,彩色超声多普勒检查费用较低,为非创伤性检查,且具有快速、简便的优势,可作为急性肠系膜静脉血栓形成早期的检查手段,但其缺点在于常因肠管扩张充气、肠管缺血干扰影响。

CT

CT是诊断急性肠系膜上静脉血栓形成最敏感的影像学检査方法,其不仅能显示血栓形态,还可显示是否有肠梗阻或肠坏死等并发症的发生。在病情早期,CT影像上静脉血栓表现为管腔内高密度影,静脉管径显著扩张,但当血栓机化后表现为低密度影。当急性肠系膜上静脉血栓形成合并肠梗阻时,CT表现为肠腔积液并扩张,另可见水样密度影;急性肠系膜上静脉血栓形成合并肠坏死和穿孔时,腹腔、肠系膜上静脉及门静脉内可见气体影。当高度怀疑急性肠系膜上静脉血栓形成,但CT平扫未发现明显异常时,应行门静脉CTV。门静脉CTV对于诊断急性肠系膜上静脉血栓形成敏感性几乎可达100%,其影像学可表现为门静脉期肠系膜上静脉内充盈缺损、肠壁水肿增厚、肠管壁内积气、腹水等;同时,门静脉CTV检查可评估肠管血运。但CTV费用较高,且需要使用对比剂,因此对对比剂过敏及心、肾功能不全者禁用。

MRI及MRA

MRI及MRA对于血管阻塞性疾病诊断具有很高的敏感性及准确性。MRI及MRA可将重叠的肠道和血管分开,避免了其他因素对血管成像的影响,进而提供更为清晰的血管三维图像;另外MRA还可通过对比剂团注追踪技术来鉴别血栓和慢血流。文献报道MRA对门静脉系统血栓的敏感性可达94%~100%,特异性为96%~100%。但由于其价格较为昂贵且检査耗时较长,因此应用较为受限。

肠系膜血管造影

主要包括经皮肝内门静脉穿刺造影、经脐静脉门静脉造影等直接造影方法及经脾动脉或肠系膜上动脉造影等间接造影方法。门静脉直接穿刺行直接血管造影,其可检查阻塞的范围及侧支扩张代偿的情況。间接造影方法通过静脉期来显示门静脉系统,其特征性的表现为门静脉、肠系膜上静脉、脾静脉主干的充盈缺损或肝内门静脉属支呈海绵样变扩张。肠系膜血管造影虽是急性肠系膜上静脉血栓形成诊断的金标准,但由于其为有创操作,且不能有效地评估肠管血运,因此现多作为溶栓治疗手段。

腹腔镜

以往的急性肠系膜上静脉血栓形成诊断多需要开腹探査,如今,随着影像学技术的发展及腹腔镜技术优势的突出,开腹探査作为一种诊断手段早已被淘汰,但对于影像学检査不能确定的急性肠系膜上静脉血栓形成患者,仍可选择腹腔镜探査作为一种诊断方法,其可直视判断肠缺血坏死的程度及范围,对于需行外科手术患者可直接行肠切除术。

多有腹腔化脓性感染、肝硬化门脉高压、真性红细胞增多症、口服避孕药和外伤手术史,约1/4患者发病时无明显诱因,称为原发性肠系膜静脉血栓形成。

多有腹痛、腹部不适、排便规律改变等前驱症状,后突发剧烈腹痛伴有呕吐,可有血便及腹泻。

绞窄性肠梗阻临床表现,腹腔穿刺可抽出血性液体。

X线腹平片示大小肠充气及气液平面。

门静脉CTV检查可见肠系膜增厚影像特征,有时可见静脉血栓,有诊断意义。

血管造影明确血管内有血栓的形成。

急性肠系膜动脉栓塞

多有风心病、房颤、心内膜炎、心肌梗死、瓣膜疾病和瓣膜置换术等病史,突发剧烈腹部绞痛,不能用药物缓解,早期腹软不胀,肠鸣音活跃,症状与体征不符是早期病变特征。病变进展迅速,很快出现绞窄性小肠梗阻表现及体征,呕吐及腹泻血样物,较早出现休克。选择性动脉造影可明确诊断,超声多普勒检査与CT检查有辅助诊断意义。

慢性肠系膜血管闭塞

患者常伴有冠心病、脑动脉和外周动脉缺血疾病或主动脉瘤等病史,其临床表现为进食后出现弥漫性腹部绞痛,可伴有恶心、呕吐,严重程度与进食量有关,症状进行性加重,慢性腹泻、泡沫样粪便、吸收不良、体重下降。起病早期腹软、平坦,压痛轻微,肠鸣音活跃。粪便检査含有较多脂质和大量未消化食物,选择性动脉造影侧位像可见腹腔动脉和肠系膜上动脉出口处有狭窄,甚至闭塞。

急性肠系膜上静脉血栓形成的治疗目标是尽快去除血栓负荷,恢复肠道血流,降低肠坏死的风险。已发展为肠坏死时应尽量保留有功能肠袢,以减少短肠综合征的发生。对于有明显腹痛、腹胀,但无弥漫性腹膜炎征、肠穿孔、肠坏死者可行介入治疗;但如果发现有腹膜炎、诊断性腹腔穿刺出红色腹水、难以控制的下消化道出血、肠坏死及肠穿孔等,一般行手术治疗。

急性肠系膜上静脉血栓形成患者肠道因血流障碍、水肿等导致营养吸收障碍应给予禁饮禁食、胃肠减压,以减轻肠道负担,使肠道得到休息。此外,需补充水、电解质,纠正水、电解质紊乱,维持酸碱平衡,预防使用抗生素防止菌群易位、肠坏死引起的菌血症。

低分子肝素或者肝素

对于症状不重、感染中毒症状不明显、没有肠坏死证据(如腹膜炎、腹穿液检查阴性)的病人应首先采取低分子肝素或者肝素抗凝治疗,能取得满意效果,但要注意远期门静脉高压的风险。

华法林或利伐沙班

当病情改善,肠道功能基本恢复,患者可经口进食后,可考虑继续使用口服抗凝药,出院后至少使用6个月以上。传统口服抗凝药物如华法林需监测凝血功能,目前在临床上应用较少。新型口服抗凝药(利伐沙班、阿哌沙班、达比加群等)使用较方便,无需监测凝血功能,出血风险并不比传统抗凝药物高。

广谱抗生素

由于肠系膜上静脉血栓形成病程早期即开始出现肠道屏障功能减弱和菌群移位,因此推荐在早期足量使用广谱抗生素。

手术治疗急诊剖腹探查指征

包括出现腹膜炎、诊断性腹腔穿刺出红色腹水、难以控制的下消化道出血、肠坏死及肠穿孔。

手术目的

主要是尽可能多地去除肠系膜静脉及其属支内的血栓,切除坏死肠袢,一期或二期行肠道吻合。

急性肠系膜上静脉血栓形成患者可考虑行介入治疗。

适应症

早期发现明显腹痛、腹胀、无弥漫性腹膜炎征、肠穿孔、肠坏死。

当行全身抗凝治疗2~3天后腹痛症状仍未缓解或进一步加重,或入院时高度怀疑肠坏死但尚未出现肠穿孔的患者,可选择介入治疗。

禁忌症

大量腹腔积液、凝血功能障碍。

介入方式

肠系膜上动脉置管溶栓术操作简便,安全性也较高,但对于主干血栓的治疗效果不如直接途径。

经皮经肝肠系膜上静脉取栓溶栓方式简单易行,可较快清除肠系膜上静脉内血栓,恢复血液供应,从而减少受累肠段的坏死,但本方法对有凝血功能低下、肝被膜下血肿以及腹腔内出血等患者不适用。

急性肠系膜上静脉血栓形成的早期诊断并采用合理的早期治疗是降低其死亡率,改善其预后的关键环节。肠系膜上静脉血栓形成及时发现可以治愈,但其具有高复发率,出院后要至少继续抗凝6个月以上,而且要定期复查,以防复发。

肠系膜上静脉血栓形成及时发现,可以治愈,但其具有高复发率,应注意提高警惕。

肠系膜上静脉血栓形成患者如果及时发现,早期诊断,给予积极有效的治疗,病情控制良好,一般不会影响自然寿命。若延误诊断,可能导致救治不及时,患者出现死亡。

病人出院后继续口服华法林6个月,并定期到医院复查血常规、凝血酶原时间、大便潜血试验等,根据检查结果调整药物剂量,教会病人观察皮肤黏膜牙龈及大便颜色,警惕出血倾向,如果发生腹痛、腹泻、呕吐等症状,应立即就诊。

肠系膜上静脉血栓形成术前持续胃肠减压、禁食,予以静脉营养支持。经及时有效治疗,病情缓解,肠蠕动恢复后拔除胃管,饮食从流质逐渐恢复到普通饮食,多食蔬菜、水果,防止便秘。

少量多餐,给予高蛋白、高热量、高维生素、低脂、易消化的食物。

少食刺激性强的辛辣食物,宜进食营养丰富、高维生素、易消化吸收的食物,如鲜果汁、鸡蛋羹等。

少食产气食物,如豆类、萝卜、洋葱、白薯、卷心菜等。

避免暴饮暴食,戒烟酒、咖啡。

忌油膩、生、冷、硬食物。

肠系膜上静脉血栓形成术前密切观察腹痛性质、部位及消化道症状,做好术前准备;术后严密观察生命体征及腹部体征、引流液性状。由于肠系膜上静脉血栓形成容易复发,术后要继续抗凝治疗,因此要对患者进行用药指导,让患者和家属了解出用药的相关注意事项。部分患者术后出现短肠综合征,要注意补充营养。

生命体征观察

该病常为急诊手术,术中创伤大,出血失液量较多,肠黏膜有不同程度的出血坏死,故术后应严密监测变化,详细记录24h出入量。

管道护理

持续胃肠减压,保持胃肠减压管通畅,密切观察胃液颜色、性质和量,警惕有无应激性溃疡出血发生。

腹腔引流管,保持引流管通畅,定时挤压引流管,密切观察引流物颜色、性质和量,警惕腹腔内有无活动性出血;妥善固定引流管,活动时预防脱落、引流袋每日更换1次,严格无菌技术操作,预防逆行感染。

溶栓导管固定,妥善固定是最关键的,防止导管松脱和弯折的事件发生。

药物应用

合理应用抗生素,观察体温血常规变化。

抗凝治疗期间注意观察有无出血倾向。

基础护理

协助患者进行床上活动,翻身、叩背,鼓励患者做有效咳嗽、排痰,做好皮肤护理和口腔护理,预防各种并发症的发生。

肠系膜上静脉血栓形成在手术切除坏死肠管和肠系膜后可能因血栓继续形成而复发,主要特征为腹痛一度消失后又再度出现或出现腹肌紧张等腹膜炎的体征。因此,术后设专人护理,持续监测体温、脉搏、呼吸、血压、脉搏氧饱和度,记录每小时尿量,密功观察腹痛变化及腹部体征,每天查血常规、肝肾功能、电解质、凝血酶原时间。

急性肠系膜上静脉血栓形成病急骤,病情发展迅速,病势凶险,病人由于缺乏疾病相关知识,多表现出紧张、焦虑、恐惧心理,家属应多和病人沟通交流,解除病人忧虑,提高心理承受能力,増加病人的信心,使之积极配合治疗和护理。

术后静脉血栓若复发可严重威胁患者生命,因此应遵医嘱服用抗凝药物,定期在门诊检测血液的凝血功能状态,防止复发。

肠系膜上静脉血栓形成由于其缺乏特异的临床表现和体征,因此很难在发病早期确诊,容易造成误诊延治,从而导致其高死亡率。定期筛查高危人群,建立良好的生活习惯,避免危险因素对预防疾病可能有一定的作用。对于有静脉血栓史的患者,长期抗凝治疗。

对于具有至少一项危险因素的高危人群应定期筛查,实验室检查如D-2聚体是临床上较常用的血栓指标,敏感性较高,但缺乏特异性,可以用于筛查肠系膜上静脉血栓形成。

有真性红细胞增多症、抗凝血酶Ⅲ缺乏、C蛋白缺乏、镰形细胞病、门脉高压、肝硬化、腹部创伤或术后等病史,静脉血栓栓塞症的风险增加。对于具有静脉血栓栓塞症高风险的女性,应避免长期服用避孕药。

对于有静脉血栓史的患者,长期抗凝治疗以防止静脉血栓再发。

吸烟、肥胖等是肠系膜上静脉血栓形成全身性的危险因素,要注意纠正或消除,如戒烟、戒酒、减肥健康饮食、运动,改善不良生活习惯等。

4593点赞

参考文献

[1]李任重,余培,张鹏.急性肠系膜上静脉血栓形成病人临床特点及近期预后影响因素研究[J].蚌埠医学院学报,2020,45(02):215-218.

[2]杨寒,陈培贵.急性肠系膜上静脉血栓形成研究进展[J].中外医学研究,2019,17(09):178-181.

[3]陈浩,肖占祥.急性肠系膜静脉血栓形成的诊疗策略[J].中国血管外科杂志(电子版),2019,11(01):7-9.

[4]李波,张承圣,任为.急性肠系膜上静脉血栓形成的诊治分析(附36例)[J].岭南现代临床外科,2018,18(02):150-154.

[5]王行雁,修典荣,马朝来.急性肠系膜上静脉血栓形成的诊疗分析[J].腹部外科,2017,30(06):441-444.

[6]邱昌城,李光新,王宾,王坤,王辉,史作磊,于剑.急性肠系膜血管性疾病的诊治[J].血管与腔内血管外科杂志,2017,3(05):937-939.

[7]王阳,陈建立,陈俊卯,王长友,王晓涛,张国志.肠系膜上静脉血栓形成临床特点及预后相关因素分析[J].医学研究杂志,2017,46(08):103-105.

[8]Jack L. Cronenwett,K. Wayne Johnston.卢瑟福血管外科学第7版[M].北京大学医学出版社,2012.2302.

[9]吴肇汉,秦新裕,丁强.实用外科学第4版[M].人民卫生出版社,2017.450.

[10]吴孟超,吴在德.黄家驷外科学第7版[M].人民卫生出版社,2008.1505.

[11]刘文志,常庆勇.普通外科学高级医师进阶第1版[M].中国协和医科大学出版社,2016.247.

[12]陈孝平,汪建平,赵继宗.外科学第9版[M].人民卫生出版社,2018.365.