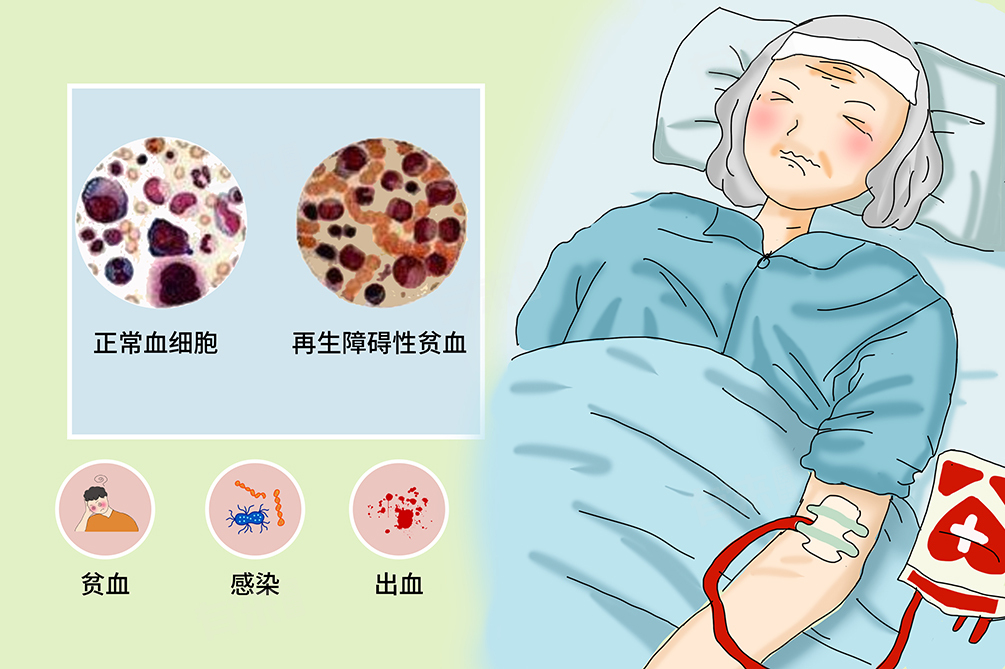

再障即再生障碍性贫血,是一种骨髓造血功能衰竭症。其本质是骨髓中的造血干细胞受到损伤,无法正常生成足够数量和质量的红细胞、白细胞以及血小板。红细胞负责运输氧气,白细胞参与免疫防御,血小板则对止血至关重要。再障发生时,这些血细胞的减少会引发一系列健康问题,严重影响患者的身体机能和生活质量。

- 再生障碍性贫血的病因多样,药物因素是常见原因之一,如抗疟药、磺胺类药物等,可能对骨髓造血干细胞产生毒性作用,抑制其正常功能。长期接触化学物质,像苯及其衍生物,也会损害造血干细胞,增加患病风险。病毒感染,尤其是肝炎病毒、EB病毒等,可能触发免疫系统错误地攻击自身造血干细胞,导致骨髓造血功能受损。此外,遗传因素在部分患者中也起着关键作用,某些遗传性疾病可使患者天生对骨髓造血干细胞损伤更为敏感。

- 贫血症状在再障患者中十分突出,患者常感到极度乏力、头晕目眩,日常活动耐力显著下降,稍作运动便气喘吁吁。由于白细胞数量减少,身体免疫力大幅降低,易受到细菌、病毒等病原体侵袭,频繁出现感染症状,如呼吸道感染引发的咳嗽、发热,泌尿系统感染导致的尿频、尿急等,且感染往往难以控制。同时,血小板缺乏使得凝血功能出现问题,患者容易出现鼻出血、牙龈出血、皮肤瘀斑等出血症状,严重时可发生内脏出血,危及生命。

诊断再生障碍性贫血需综合多种检查,血常规检查是重要的初步筛查手段,能发现红细胞、白细胞、血小板计数均减少,且红细胞形态基本正常。骨髓穿刺和活检是确诊的关键步骤,通过观察骨髓中造血细胞的数量、形态和比例,可判断骨髓造血功能是否衰竭。此外,还会进行一系列检查排除其他可能导致血细胞减少的疾病,如阵发性睡眠性血红蛋白尿、骨髓增生异常综合征等。

再生障碍性贫血的护理要点

1、日常护理:这类患者,日常生活中需保证充足休息,避免剧烈运动,防止因碰撞导致出血。保持居住环境清洁卫生,定期通风换气,减少感染源。饮食上,选择富含蛋白质、维生素且易消化的食物,如鸡蛋、牛奶、新鲜果蔬等,增强身体抵抗力。

2、定期复查:治疗期间和康复后,患者需定期复查血常规、骨髓检查等项目。通过复查,医生能够及时了解病情变化,调整治疗方案,监测治疗效果,确保患者病情得到有效控制。