假肥大型肌营养不良是由于肌束内大量脂肪和纤维结缔组织的堆积造成的。根据抗肌萎缩蛋白疏水肽段是否存在,以及蛋白空间结构变化和功能丧失程度的不同,本病又可分为Duchenne型肌营养不良症(DMD)和Becker型肌营养不良症(BMD)两种类型。二者均为X连锁隐性遗传的肌病。绝大多数为男性发病,4岁以前隐袭起病,逐渐进展。四肢近端和肢带肌无力萎缩,以下肢重,上楼梯困难,Gower征阳性,走路犹如“鸭步”,易摔跤、不能奔跑,上肢上举费力,“翼状肩胛”、“游离肩”,小腿三头肌假性肥大,腱反射减低。病程晚期,面部肌肉和四肢远端肌肉也可受累,并发肢体挛缩畸形。常伴有心脏损害,少数有智能减退。多数在10~15岁卧床不起,20岁以前死于呼吸道感染或心力衰竭。

- 就诊科室:

- 神经内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- pseudohypertrophy muscular dystrophy

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 呼吸衰竭、心肌损害、平滑肌损害

- 治疗周期:

- 一般需要长期持续性治疗

- 临床症状:

- 骨盆带肌肉无力、Gowers征、腓肠肌假性肥大

- 好发人群:

- 假肥大型肌营养不良家族史的人群

- 常用药物:

- 维生素E、泼尼松

- 常用检查:

- 血清酶学检测、肌电图、基因检测、肌肉活检、智力检测

根据抗肌萎缩蛋白疏水肽段是否存在,以及蛋白空间结构变化和功能丧失程度的不同,本病可分为:

Duchenne型肌营养不良症(DMD)

Duchenne肌营养不良症常在5岁前发病,除肌无力和肌肉萎缩外,还形成翼状肩、脊柱高度前凸步态和腓肠肌假性肥大,通常11岁后就不能行走,20岁前死于呼吸衰竭。

Becker型肌营养不良症(BMD)

Becker型肌营养不良症与Duchenne型肌营养不良症症状类似,主要区别在于Becker型肌营养不良症起病年龄稍迟(5~15岁起病)、进展速度缓慢、病情较轻、12岁以后尚能行走、心脏很少受累(一旦受累则较严重)、智力正常、存活期接近正常生命年限、抗肌萎缩蛋白基因多为整码缺失突变,骨骼肌膜中的抗肌萎缩蛋白表达减少。

假肥大型肌营养不良两种类型的病因相似,都是由于X染色体(性染色体)上相关基因突变引起。由于性染色体上的基因突变,可以由父母遗传给后代导致,导致肌细胞内缺乏抗肌萎缩蛋白,造成肌细胞膜不稳定并导致肌细胞坏死和功能缺失而发病。所以此病具有遗传性,好发于有假肥大型肌营养不良家族史的人群。

该疾病尚无明确诱发因素。

Duchenne型肌营养不良症发病率约30/10万男婴。1/3的患儿是DMD基因新突变所致。女性为致病基因携带者,所生男孩50%的概率发病,无明显地理或种族差异。Becker型肌营养不良症发病率为DMD患者的1/10。

母亲为假肥大型肌营养不良携带者

该疾病为X连锁隐形遗传,若母亲为携带者,所生儿子有50%可能发病。

假肥大型肌营养不良分为Duchenne型和Becker型,二者的症状类似,均表现为骨盆带肌肉无力、Gowers征、腓肠肌假性肥大等。但Becker型肌营养不良症起病年龄稍迟(5~15岁起病)、进展速度缓慢、病情较轻、智力正常。Duchenne型肌营养不良症起病年龄早,病情进展快,病情较为严重,多发生呼吸、循环系统的并发症。

Duchenne型肌营养不良症(DMD)

骨盆带肌肉无力

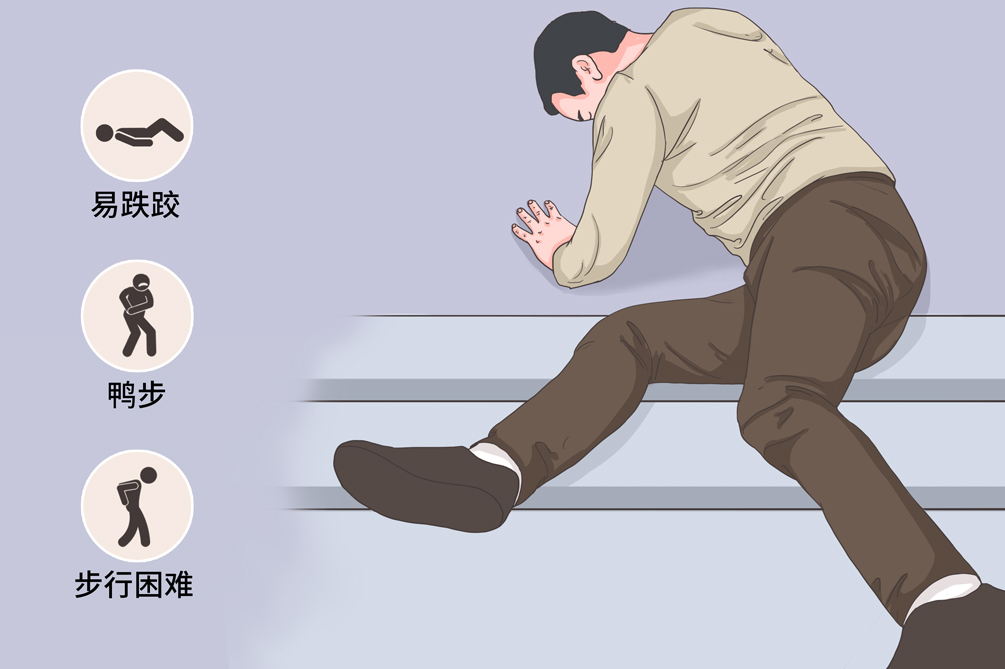

3~5岁隐匿出现骨盆带肌肉无力,表现为走路慢,脚尖着地,易跌跤。由于髂腰肌和股四头肌无力而上楼及蹲位站立困难。

鸭步

背部伸肌无力使站立时腰椎过度前凸,臀中肌无力导致行走时骨盆向两侧上下摆动,呈典型的鸭步。

Gowers征

由于腹肌和髂腰肌无力,患儿自仰卧位起立时必须先翻身转为俯卧位,依次屈膝关节和髋关节,并用手支撑躯干成俯跪位,然后以两手及双腿共同支撑躯干,再用手按压膝部以辅助股四头肌的肌力,身体呈深鞠躬位,最后双手攀附下肢缓慢地站立,因十分用力而出现面部发红。上述动作称为Gowers征,为Duchenne型肌营养不良症的特征性表现。

游离肩、翼状肩胛

肩胛带肌、上臂肌往往同时受累,但程度较轻。由于肩胛带松弛形成游离肩。因前锯肌和斜方肌萎缩无力,举臂时肩胛骨内侧远离胸壁,两肩胛骨呈翼状竖起于背部,称为翼状肩胛,在两臂前推时最明显。

肌肉假性肥大

90%的患儿有肌肉假性肥大,触之坚韧,为首发症状之一,以腓肠肌最明显,三角肌、臀肌、股四头肌、冈下肌和肱三头肌等也可发生。因萎缩肌纤维周围被脂肪和结缔组织替代,故体积增大而肌力减弱。

步行困难

随症状加重出现显著跟腱挛缩,双足下垂,平地步行困难。患儿12岁左右不能行走,需坐轮椅。晚期患者的下肢、躯干、上肢、髋和肩部肌肉均明显萎缩,腱反射消失,因肌肉挛缩致使膝、肘髋关节屈曲不能伸直、脊柱侧弯、双足呈马蹄内翻状。

Becker型肌营养不良症(BMD)

临床表现与Duchenne型肌营养不良症类似,首先累及骨盆带肌和下肢近端肌肉,逐渐波及肩胛带肌,有腓肠肌假性肥大。但是起病年龄稍迟(5~15岁起病)、进展速度缓慢、病情较轻、12岁以后尚能行走、心脏很少受累(一旦受累则较严重)、智力正常。

呼吸衰竭

肌营养不良累及到呼吸肌,导致呼吸肌萎缩而出现呼吸变浅,咳嗽无力,肺容量明显下降,最终引起呼吸衰竭。

心肌损害

包括心律不齐,右胸前导联出现高R波和左胸前导联出现深Q波;心脏扩大,心瓣膜关闭不全。肌电图呈肌源性损害等。

平滑肌损害

可有胃肠功能障碍,如呕吐、腹痛腹泻、吸收不良、巨结肠等。

假肥大型肌营养不良是遗传性疾病,婴儿期即表现出相应症状,如果出现走路慢,脚尖着地,易跌跤;坐在地板上,双手交叉抱肩不能站起;无力而上楼、蹲位站立困;行走时骨盆向两侧上下摆动,呈典型的鸭步等症状时就应该及时就医。一般需要到神经内科就诊,进行实验室检查以及体格检查、病史询问等,以明确病情。

普通婴儿出现易跌跤、双手交叉抱肩不能站起、蹲位站立困难、行走时典型鸭步等症状时就应该及时就医。

一般建议患儿到小儿神经科或神经内科就诊。

以前是否出现过相应症状?

目前都有什么症状?(如易跌跤、站立困难等)

既往有无其他的病史?

是否有家族相关病史?

有无化学毒物、放射性物质或特殊药物接触史?

体格检查

主要包括神经肌肉系统查体和关节检查,医生会通过检查肌肉、肌力,观察患者的步态等,判断患者肌肉肌肉状况以及患者关节是否存在畸形,脊柱是否有侧弯等。

血清酶学检测

血清酶检测主要包括肌酸激酶、乳酸脱氢酶和肌酸激酶同工酶,多异常显着升高(正常值的20~100倍),其他血清酶如谷氨酸草酰乙酸转氨酶、谷氨酸丙酮酸转氨酶等在进展期均可轻-中度升高。

肌电图

具有典型的肌源性受损的表现。用针电极检查股四头肌或三角肌,静息时可见纤颤波和正锐波;轻收缩时可见运动单位时限缩短,波幅减低,多相波增多;大力收缩时可见强直样放电及病理干扰相。神经传导速度正常。

基因检测

采用PCR、MLPA可以发现基因突变进行基因诊断,可检测Duchenne型肌营养不良症基因外显子的缺失。

肌肉活检

采用免疫组织化学法使用特异性抗体可以检测肌细胞中特定蛋白是否存在,用抗肌萎缩蛋白抗体检测。

其他检查

X线、心电图、超声心动图可早期发现患者的心脏受累的程度。CT可发现骨骼肌受损的范围,MRI可见变性肌肉呈不同程度的“蚕食现象”。

智力检测

智力检测是为了了解患者智力状况,Duchenne型肌营养不良症型患儿多有智力异常。

血清肌酸激酶显着增高是诊断本病重要依据,再结合男性患病、腓肠肌假性肥大等典型临床表现,诊断大多不难。个别诊断仍困难者,可考虑肌电图、神经传导速度或肌肉活检协助诊断。

脊髓性肌萎缩

本病是由于5q11-13位点上运动神经元存活基因SMN缺失而引起脊髓前角细胞变性。临床表现为进行性骨骼肌萎缩和肌无力。婴儿型生后即发病,不存在鉴别诊断问题。但少年型脊髋性肌萎缩常在2~7岁间发病,最初仅表现下肢近端肌无力,进展缓慢,需与本病鉴别。根据脊髓性肌萎缩患者血清肌酸激酶不增高,肌电图有大量失神经电位,两者鉴别并不困难。

肌张力低下型脑性瘫痪

根据婴儿期即有肌无力症状,血清肌酸激酶不增高,无假性肌肥大,可与进行性肌营养不良区别。

Emery-Dreifuss肌营养不良

Emery-Dreifuss肌营养不良为X–连锁隐性遗传,病变基因位于Xq28,可在儿童期发病。但该病罕见,进展缓慢,肩胛肌和心肌受累明显但面肌运动正常,智能正常,无假性肥大,血清肌酸激酶仅轻度增加。而假肥大型肌营养不良存在假性肥大,并且患者伴随有智力低下,血清肌酸激酶显着增加。

面肩肱型肌营养不良

该病一般为常染色体显性遗传,故男女均受累。起病较晚,多在青少年期。面部肌肉最先受累,呈特征性肌病面容,以后逐渐波及肩胛带。由于Duchenne型肌营养不良症/Becker型肌营养不良症几乎都从下肢起病,并有假性肥大,因而容易区别。

假肥大型肌营养不良症迄今无特异性治疗,只能对症治疗及支持治疗如增加营养,适当锻炼。物理疗法和矫形治疗可预防及改善脊柱畸形和关节挛缩,尤其是早期进行踝关节挛缩的矫正,对维持行走功能很重要。应鼓励患者尽可能从事日常活动,避免长期卧床。药物可选用泼尼松、维生素E等。基因治疗(外显子跳跃、微小基因替代)及干细胞移植治疗有望成为有效的治疗方法。一般需要中长期的持续治疗。

维生素E

可能对神经肌肉功能的维持有一定作用。

泼尼松

激素治疗对Duchenne型肌营养不良症可能有短时帮助。

Duchenne型肌营养不良症常会发展为进行性脊柱侧弯,常需做脊柱后融合术。

康复治疗

其目的是维持剩余肌肉功能,维持心肺功能,延长寿命。适当参加体育活动,按摩、体疗、被动运动等有助于改善肢体功能,延缓残疾时间。

心理治疗

儿童往往面对自身缺陷时容易情绪波动、不愿意与人接触或采取破坏性行动,因此需要在早期进行心理咨询及辅导。

基因治疗

外显子跳跃、微小基因替代及干细胞移植治疗有望成为有效的治疗方法。

假肥大型肌营养不良若不及时接受正规治疗,Duchenne型肌营养不良症患者预后不良,多于20岁以后死于呼吸衰竭或心力衰竭等并发症;Becker型肌营养不良症患者的预后较好,可能会出现肌肉无力、萎缩的症状,但是通常不会出现严重并发症,患者寿命可接近正常生命年限。

本病尚无特异性治疗,一般无法完全治愈。

Duchenne型肌营养不良症患者多于20岁以后死于呼吸衰竭或心力衰竭等并发症;Becker型肌营养不良症患者预后较好可接近正常生命年限。

无有效治疗手段,病情持续进展。

假肥大型肌营养不良的患者,接受治疗后,要规律监测,一般每月定时复查肌肉关节体格检查、血清酶学等,以判断治疗效果以及及时调整治疗方案。

假肥大型肌营养不良的患者一般无特殊饮食调理,营养均衡丰富即可。

假肥大型肌营养不良的患者护理主要是进行适当体育活动,关节屈伸运动,能有助于患者延缓疾病进展,同时还应注意晚期患者的护理,避免长期玩卧床引起的压疮和肺部感染。

假肥大型肌营养不良的患者要适当参加体育活动,体疗、被动运动等有助于改善肢体功能,延缓残疾时间。

早期进行关节的屈伸运动,坚持进行热水浴、按摩,改善肌肉的血液循环。

晚期应帮助患者翻身、排痰、改变体位,预防压疮和肺部感染。

需要药物治疗的患者,要遵医嘱正确、规律地服用药物,不能自行增加、减少剂量或突然停用药物。

假肥大型肌营养不良的患儿可能会出现情绪波动,不愿与人交往,要注意对患儿进行心理治疗。

假肥大型肌营养不良属于遗传性疾病,目前尚无有效的治疗方法,因此检出携带者、进行产前诊断、人工流产患病胎儿就显得尤其重要。首先应确定先症者(患儿)的基因型,然后确定其母亲是否是携带者。当携带者怀孕以后确定是男胎还是女胎,对男胎进行产前基因诊断,若是病胎则终止妊娠,防止患儿出生。

有假肥大型肌营养不良家族史的人群,应及时做到检出携带者、进行产前诊断、人工流产患病胎儿。

检出携带者

对于已生育患病后代的家庭再生育风险评估非常重要。因此无论新生突变或遗传所致的假肥大型肌营养不良,只要在先证者查到该基因的突变位点,患儿家长有再生育要求时,都需要进行遗传咨询和产前诊断,避免生育后代再次患病。

孕期产前诊断

对曾生育过X连锁隐性遗传病患儿的母亲,如为男胎便可采取人工流产等措施,以防男性患儿的出生,女胎则可出生,因女胎不是发病者,只不过可能是携带者,她将来怀孕时再作产前诊断即可。

4766点赞

参考文献

[1]贾建平,陈生弟著.神经病学[M].人民卫生出版社,2018:426-430.

[2]洪晓军著.神经内科学:高级医师进阶[M].中国协和医科大学出版社,2016:459-463.