小儿非内脂性网状内皮增殖综合征

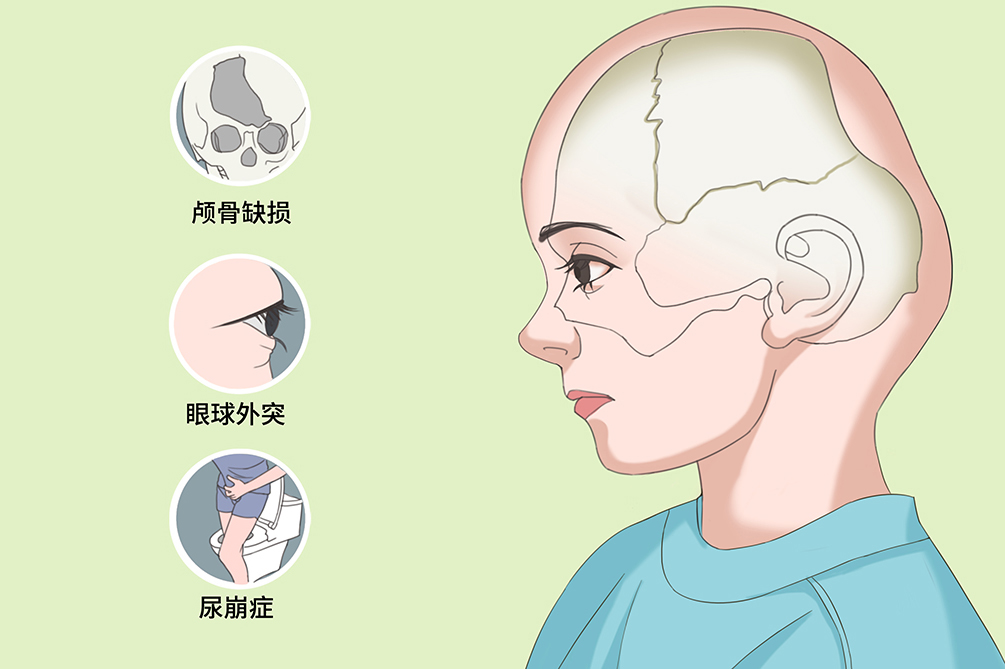

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征是网状内皮系统的一类组织细胞增生性疾病,目前原因尚不明确,临床上主要表现为颅骨缺损、眼球外突及尿崩症三大特征。本病发病率低、罕见,但一旦确诊,死亡率较高。通常需要借助X线或病理检查进行确诊。

- 就诊科室:

- 儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Hand-Schuller-Christian syndrome

- 疾病别称:

- 网状内皮细胞增生症、韩-薛-柯综合征、黄脂瘤、黄瘤性肉芽肿

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 中耳炎、肺纤维化、肝脾肿大

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 颅骨缺损、眼球外突、尿崩症

- 好发人群:

- 儿童

- 常用药物:

- 甲泼尼松、青霉素、垂体后叶素

- 常用检查:

- 血常规检查、骨髓检查、X线检查

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征是朗格汉斯细胞组织细胞增生症的一种类型,即组织细胞增生症X的一种。目前原因尚不十分清楚,可能与类脂质代谢紊乱、免疫功能异常有关。本病可能由于抑制性T淋巴细胞缺陷所致。

可能与以下因素有关:

类脂质代谢紊乱

主要是糖脂、磷脂及胆固醇等代谢紊乱,导致可能影响组织细胞,出现小儿非内脂性网状内皮增殖综合征。

免疫紊乱

由于某些诱因作用下,朗格汉斯细胞增生浸润,伴有不同程度的嗜酸性粒细胞、单核细胞-巨噬细胞和淋巴细胞增生,免疫系统未能真实有效的起到自我防御的功能,此时患儿容易受疾病的侵袭,出现小儿非内脂性网状内皮增殖综合征。

抑制性T淋巴细胞缺陷

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征患儿在应用小牛胸腺提取液注射后,会使患儿恢复,推测可能与抑制性T淋巴细胞缺陷有关。

感染

特殊病毒或细菌等感染可能会在小儿非内脂性网状内皮增殖综合征的发病中有诱发作用,但目前尚不明确。

自身免疫缺陷

T淋巴免疫细胞的功能抑制,使患儿的免疫能力受到较大影响,患本病的概率增加。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征临床比较罕见,发病率仅为0.03%,病死率高达50%,年龄越小预后越差,多在发病后2~3年内死亡。

儿童

幼儿因为免疫系统的发育尚不完善,可能更易遭受代谢紊乱和某些特殊感染,从而较成人易感非内脂性网状内皮增殖综合征。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征是朗格汉斯细胞组织细胞增生症的一种类型,其临床表现多种多样。颅骨缺换、突眼、尿崩症、皮疹是其典型特征,还有部分患儿会出现视盘水肿和视神经萎缩等表现。

眼球外突

约1/3患者会出现眼球突出,常为双侧性,但可一侧较明显,主要为眶内黄色瘤病变增殖,将眼球向前外推移。

颅骨缺损

最早、最常见的临床表现,可为单发性或多发性,颅骨缺损处的外面头皮下可触及软组织结节。

尿崩症

约有1/2患者表现为烦渴、多饮、多尿、生长发育障碍、肢端肥大等,多因垂体后叶、视丘下部发生浸润性病变,或因蝶鞍破坏、垂体受压所致。

皮疹

全身广泛散在小而扁平的黄色斑丘疹,头皮上可见黄色痂皮,久病导致发育迟缓。

视盘水肿

由于黄色瘤的压迫,小儿非内脂性网状内皮增殖综合征早期可发生视盘水肿。

视神经萎缩

在黄色瘤的长期压迫下,在疾病的晚期可能会发生视神经萎缩。

中耳炎

非内脂性网状内皮增殖综合征患儿常在疾病的发展过程中出现反复感染,进而会影响中耳黏膜,出现中耳炎,表现为儿童、流脓、听力下降等。

肺纤维化

反复的感染会导致肺部出现纤维化网状阴影,可有咳嗽、气喘等呼吸道症状。

肝脾肿大

患儿出现小血小板化、骨髓造血功能障碍,会导致肝脾出现肿大。

对于贫血、血小板减少、反复发作皮疹、突眼、多饮、多尿的患儿,需要在医生的指导下进行血常规、病理等检查,排除小儿非内脂性网状内皮增殖综合征。小儿非内脂性网状内皮增殖综合征早发现、早诊断、早治疗,对于控制病情、改善症状、延长生存时间极其重要。

对于贫血、血小板减少的患儿,需要在医生的指导下进一步检查,排除小儿非内脂性网状内皮增殖综合征。

在体检或其他情况下发现反复发作的皮疹,呈黄色瘤状,并出现反复的感染,应及时就医。

已经确诊小儿非内脂性网状内皮增殖综合征的患者,若出现有内脏损害和神经系统损害者,如消化道出血、肝脾肿大、昏迷等,应立即就医。

大多患者优先考虑去儿科就诊。

若患者出现颅骨缺损或其他骨部缺损,可到骨科。

如出现反复的呼吸道感染可到呼吸科。

因为什么来就诊的?

以前有反复出现皮疹吗?

目前都有什么症状?(如多饮、多尿、皮疹、眼球突出等)

有过敏史吗?

既往有无其他的病史?

血常规检查

可观察患者血细胞情况,该病会出现外周血液血红蛋白、红细胞计数、血小板计数减少,白细胞、中性粒细胞数增加,提示有感染的发生。

骨髓检查

网状状细胞可有增高,可呈增生性贫血骨髓象,有典型的泡沫细胞。

病理检查

出现皮疹、淋巴结肿大、颅骨缺损的患者,可取部位活体组织或穿刺进行涂片检查,在切片下可观察到组织内皮细胞增生并有典型的泡沫细胞出现时,可确诊。

X线检查

可见地图样颅骨缺损,同时下颌骨、长骨、肋骨、脊柱、骨盆均可发生缺损。

可通过以下确诊小儿非内脂性网状内皮增殖综合征:

患儿出现颅骨缺损、突眼、尿崩症和皮疹等典型的临床表现。

如有颅骨缺损,结合X线出现的地图样颅骨缺损,即可诊断。

病损部位进行病理检查,观察到有组织内皮细胞增生,并有典型的泡沫细胞出现。

绿色瘤

绿色瘤是髓性白血病,主要表现为眼球突出、眼眶肿物,也可出现肝、脾、淋巴结肿大。但肿块常呈淡绿色,可进行肿物的穿刺涂片检查进行鉴别诊断。

多发性骨髓瘤

多发性骨髓瘤是一种恶性浆细胞病,临床常表现为多发性溶骨性损害、高钙血症、贫血等。临床上常将小儿非内脂性网状内皮增殖综合征误诊为多发性骨髓瘤,鉴别主要依据骨损处的病理检查,小儿非内脂性网状内皮增殖综合征可见骨组织被大量增生的朗格汉斯细胞和肉芽组织破坏。

由于小儿非内脂性网状内皮增殖综合征目前尚无根治方法,对症治疗可使症状减轻,如使用抗生素、垂体后叶素等药物治疗,当出现骨质破坏时可进行手术治疗,而放射治疗可以阻止病灶扩散,促使病变纤维化,进而控制病情。

抗生素

用于有感染征象的病人,常见的有青霉素、头孢、红霉素等,需根据患者自身情况选择,对于有过敏现象的患者应谨慎选择。

肾上腺皮质类固醇

常用药物如泼尼松、强尼松、甲泼尼松、倍他米松等,使用肾上腺皮质类固醇可缓解骨、内脏病变,但缓解期短。当采用大剂量激素短疗程治疗,可取得良好近期疗效。在使用中长期使用会导致水、盐、糖、蛋白质及脂肪代谢紊乱,并且会出现儿童生长发育减缓,需谨慎使用。

垂体后叶素

内含有加压素,可使尿量减少,在患儿出现尿崩症时使用,使尿崩症状减轻。当血压升高、心悸、胸闷、心绞痛等不良反应时应立即停药并咨询医生。

刮除术

对于骨损处病变高度局限的患儿,可考虑进行刮除手术,刮除病灶后,以95%酒精灭活30分钟,对防止复发可能有帮助。

放射治疗可以阻止病灶扩散,促使病变纤维化,进而控制病情。特别对于颅骨病损可多次小剂量局部放疗,使骨质破坏区范围缩小或修复、硬化。照射病变可使蝶鞍病损修复,尿崩症状减轻,眼球退缩等。

抗肿瘤药

常用药物如甲氨蝶呤、长春新碱和环磷酰胺,可以与糖皮质激素可联合应用,但毒副作用较重,会出现血小板下降、肝肾损伤等,需要谨慎选择。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征病因尚不明确,目前绝大多数还无法治愈,但是通过对症治疗,能够减轻相关症状,改善患者的生活质量。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征绝大多数尚不能治愈,极少数患者对症治疗时,有时会达到自然缓解甚至消失。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征仅能对症治疗,改善患者生活质量,其病死率约50%,多在发病后2~3年内死亡。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征一经发现则需长期治疗,至少每周复查一次,经过手术者则可延长至每月复查一次。

非内脂性网状内皮增殖综合征患儿的护理以保证患儿营养、维持患儿体重为主,还需尽量控制感染或出现反复感染。

避免食用高脂与高胆固醇的食物,如肥肉、动物内脏、蟹黄、虾子、鱼子等。

宜多食用牛奶、鸡蛋白、鱼肉等富含蛋白质和钙的食物,有利于患儿的身体恢复。

宜清淡饮食、多食水果和蔬菜,做到营养平衡。

非内脂性网状内皮增殖综合征患儿的护理,以促进患者身体恢复为主,保持良好生活习惯和饮食习惯,注意患儿心理健康,坚持适度运动,增强自身体质。

应早睡早起,积极锻炼身体,提高身体的免疫功能。

放疗和化疗后可出现不同程度的不良反应,如出现恶心、呕吐等,应及时就医。

复查时多注意患儿的临床表现,进行血常规检查和X线检查,判断患者的恢复情况。

不良情绪会影响非内脂性网状内皮增殖综合征患儿的恢复,应加强心理护理,给予患儿心理安慰,帮助正确认识疾病,建立积极情绪。

多关注患儿的一般情况,出现感染、多尿、皮疹等症状时应及早就诊,早期诊断有利于早期进行干预,目前经过正常的对症治疗可改善预后。

使用抗肿瘤药物时严格按照医嘱执行,同时经常按摩患儿的四肢末梢血管,增加局部血液循环及血管弹性,保护好局部血管,注药过程中或注药后若患儿感觉不适,需及时告知医生,及时进行相应处理。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征由于病因不明,目前还没有特异而有效的预防方法。此类疾病需要及早在胎儿时期进行相关检查,一旦发现胎儿异常,应及时进行干预。

当小儿出现颅骨缺损、眼球外突、尿崩症时,可以通过血液检查、骨髓检查、病理检查等来进行筛查。

小儿非内脂性网状内皮增殖综合征尚无系统预防方法,目前认为病因可能与类脂质代谢紊乱、免疫紊乱、抑制性T淋巴细胞缺陷有关,此类疾病需要及早在胎儿时期进行相关检查,一旦发现胎儿异常,应及时进行干预,具体如下:

孕妇保健

孕妇应避免接受放射线,慎用化学药物等,尽可能防止细菌和病毒感染,同时加强营养,及时治疗慢性病。

产前诊断

孕期应做到定期检查,必要时可进行羊水穿刺和采取胎儿血标本分析进行产前诊断。

4965点赞

参考文献

[1]陈飞飞,江月贞.1例韩-薛-柯氏综合征患者的整体护理[J].福建医药杂志,2002(06):207-208.

[2]王文芳.临床眼科病诊疗新进展[M].西安:交通大学出版社.2014:465.

[3]刘永民.精编临床眼科学[M].北京:科学技术文献出版社.2013:519.