由各种真菌引起的甲板或甲下组织感染统称为甲真菌病,由皮肤癣菌、酵母菌以及非皮肤癣菌的真菌等感染引起,同一只甲上偶可感染两种或两种以上的致病菌。甲真菌癣可由手足癣直接传染导致,为常见皮肤疾病,本病病程缓慢,若不治疗可迁延终生,影响患者生活质量及美观程度。

- 就诊科室:

- 皮肤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Onychomycosis

- 疾病别称:

- 灰指甲、甲真菌感染

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 甲沟炎、糜烂性足癣、丹毒

- 治疗周期:

- 3~6个月,反复发作者长期间歇性治疗

- 临床症状:

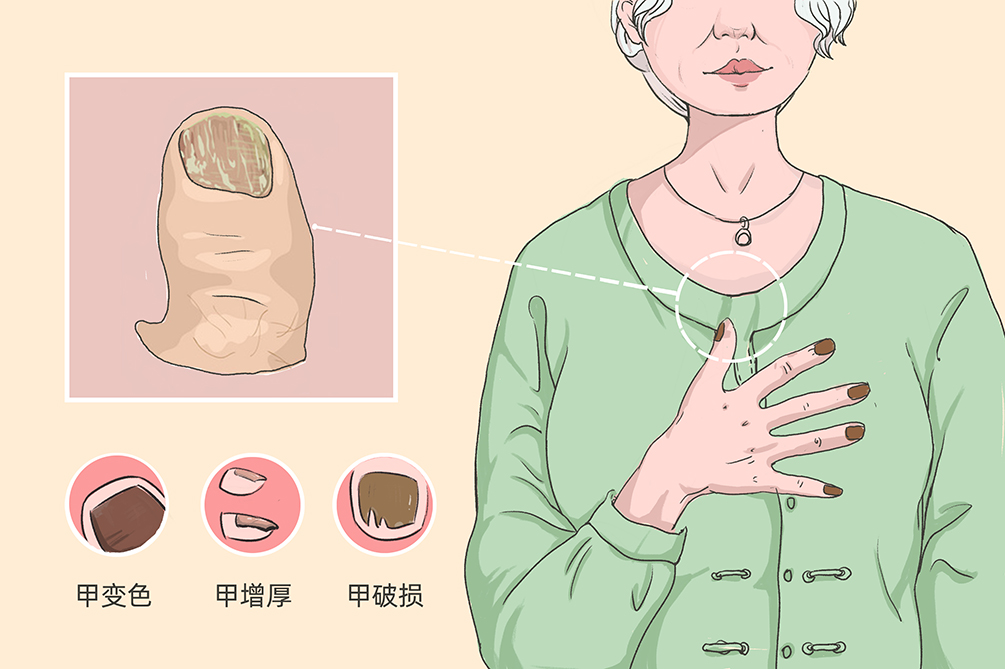

- 指(趾)甲变色、增厚、凹凸不平、破损、疼痛

- 好发人群:

- 成年人、老年人、糖尿病及周围血管病患者

- 常用药物:

- 冰醋酸溶液、阿莫罗芬、环吡酮胺、伊曲康唑、特比萘芬

- 常用检查:

- 真菌镜检、真菌培养、皮肤活检

白色浅表型

损伤表浅,皮损症状较轻,一般无自觉症状。

远端侧位甲下型

此型为最常见型,皮损较白色浅表型(SWO)严重,一般病程均较长。

近端甲下型

多见于免疫功能低下者,皮损较深,若损伤在手指甲部,甲板增厚或破损可影响手指精细动作。

全家损毁型

各型甲真菌病发展的最终结果,损伤面积大,甲增厚、破坏可引起疼痛。

甲真菌病主要是由于真菌引起感染,真菌侵袭甲板或甲下组织所导致的皮肤病,皮肤癣菌是甲真菌病最主要的病原菌,大部分患者由手足癣直接感染导致。遗传因素、系统性疾病(糖尿病、周围血管病)、甲外伤等均为本病易感因素。

真菌感染,甲真菌病主要由皮肤癣菌感染引起,其次为酵母菌和非皮肤癣菌性霉菌。皮肤癣菌包括红色毛癣菌、须癣毛癣菌、絮状表皮癣菌,其中红色毛癣菌占首位;酵母菌主要是念珠菌、马拉色菌;其他霉菌包括柱顶孢霉、短帚霉等。各种真菌感染甲板或甲下组织,引发本病。

遗传因素

有研究揭示,某些遗传因素导致的天然免疫缺陷可能与严重的皮肤癣菌感染相关。

系统性疾病

系统性疾病患者免疫功能低下,且部分系统性疾病如糖尿病会产生微血管病变,易感染真菌而诱发本病。

甲外伤

甲外伤导致甲破损受伤处,为致病菌提供了入侵的途径,因此易诱发甲真菌病产生。

甲真菌病主要见于成年人,尤其老年人多见,患病率随着年龄的增长而升高。流行病学调查显示,60~79岁人群患病率为18.2%,而19岁以下者仅为0.7%。甲真菌病在自然人群中发病率为2%~18%,在皮肤癣病中约占30%,手足癣患者中约有50%伴有甲真菌病。

接触传播

甲真菌病通过自身抓挠,或者经过日常用品,如毛巾等物品传播。

成年人

成年人出现甲真菌感染的概率为6%~8%,因部分成年人患有手足癣,更易直接传染为甲真菌病。

老年人

老年患者由于年龄原因,免疫功能下降,故易罹患甲真菌病。

糖尿病及周围血管病患者

因糖尿病、周围血管病长期难以治愈,患者对真菌抵抗能力变差,且糖尿病、周围血管病久之会引起微血管病变,故易感此病。

甲真菌病为甲板或皮下组织感染,侵犯甲的部位和程度不同。一般无自觉症状,初起可见指(趾)甲白色浑浊、增厚、凹凸不平,随着疾病的发展则可见甲颜色逐渐变深,感染面积增大,甚至整甲脱落,出现红、肿、热、痛等表现。

白色浅表型

致病真菌从甲板表面直接侵入引起,表现为甲板浅层有点状或不规则片状白色浑浊,甲板表面失去光泽或稍有凹凸不平。

远端侧位甲下型

多由于手足癣蔓延而来,真菌从一侧甲廓侵犯甲的远端前缘及侧缘并使之增厚、灰黄、浑浊,甲板表面凹凸不平或破损。

近端甲下型

真菌多通过甲小皮而进入甲板及甲床,表现为白斑,甲半月和甲根部粗糙肥厚、凹凸不平或破损,甲板可增厚,多数不增厚。

全甲损毁型

表现为整个甲板被破坏,呈黄灰、灰褐色,甲板部分或全部脱落,甲床表面残留粗糙角化堆积物,甲床亦可增厚、脱屑。

甲破坏可引起疼痛,若继发甲沟炎,则见红、肿、热、痛表现。

甲沟炎

甲真菌病累及甲周围皮肤引发炎症反应,继发为甲沟炎,表现为急性或慢性化脓性、触痛性和疼痛性甲周组织肿胀。若不及时治疗则可产生剧烈疼痛并逐渐化脓,积聚甲下出现甲下囊肿,应快速采取系统治疗、外科治疗、局部治疗措施,防止甲床损伤。

糜烂型足癣

手足癣患者中约有50%伴有甲真菌病,甲真菌病又会加重手足癣病情,常可见并发足癣尤其糜烂型足癣,趾(指)间潮湿,瘙痒剧烈,往往皮烂、疼痛、渗流血水,并易发感染。

丹毒

甲真菌病导致甲损伤,尤其甲床和甲板的分离,为致病菌提供了入侵的途径,再加上部分患者同时患有足癣,擦伤、搔抓,常常容易忽视未予治疗并发丹毒。及时发现病因积极治疗,否则患病日久,可引起慢性淋巴性水肿。

甲真菌病早发现、早诊断、早治疗对于病情的恢复较为重要,尤其对于高危人群(成年人、老年人、高血压及周围血管病患者)要密切关注指(趾)甲的情况,对于疑似有甲真菌病临床表现的患者,应该及时就医,明确诊断。

甲板表面出现轻度颜色改变见点状或白色浑浊时,应在医生的指导下判断为何种疾病,进行下一步治疗。

发现甲板及甲床受累,颜色加深呈灰黄浑浊时,并可见甲增厚、损伤时,应及时就医。

若发现甲板破坏,甚至全甲脱落、疼痛,出现红、肿、热、痛等症状时,应立即就医。

大多患者优先考虑去皮肤科就诊。

若患者出现其他不良反应或并发症,如甲沟炎、丹毒、糜烂性足癣,可在皮肤科、普通外科就诊。

皮损出现部位?

皮损出现多长时间?

是否和他人共用过生活用品?

目前都有无什么症状?(如疼痛等)

既往有无其他的病史?(如手足癣疾病、糖尿病等)

真菌镜检

真菌镜检取材很重要,若甲板表面受累,可取甲板浅表部位的甲屑。若甲下受累要刮到病灶处甲屑,若真菌镜检阳性,结合甲变色、无光泽、增厚、破损,一般即可确诊。

真菌培养

真菌镜检阳性可确定真菌感染,但不能辨别致病菌种。通过真菌培养,可判断是由皮肤癣菌、酵母菌、非皮肤癣菌性霉菌等何种菌种感染所致,及时发现病因,针对致病菌合理用药,避免延误疾病治疗。

皮肤活检

真菌镜检及培养结果为阴性,临床症状见甲变色、增厚、破损,高度怀疑本病时可取受累处做皮肤病理检查,协助诊断。此外,病理检查对真菌分类也有一定帮助,皮肤癣菌菌丝沿甲板平行生长,念珠菌有成群孢子及假菌丝,霉菌粗大不规则,色泽不匀,排列紊乱。

根据临床表现见甲变色、无光泽、增厚、破损,真菌镜检阳性或组织病理检查发现病甲内有真菌菌丝或孢子,可诊断为甲真菌病。

真菌培养为皮肤癣菌即可确诊,如培养为酵母菌或其他霉菌时,直接镜检显示相应的菌丝或孢子形态特征,可诊断为甲真菌病。

仅做甲组织病理检查发现真菌菌丝或孢子时也可诊断甲真菌病。

甲真菌病

甲真菌病甲板可以表现为浑浊、增厚、分离、变色、脱落、表面凹凸不平,主要由真菌感染引起,真菌镜检、培养可见阳性。

银屑病甲

银屑病引起的甲改变是指甲上的不规则点状凹陷(顶针状改变)、甲剥离伴棕红斑样边界,甲改变与皮损程度呈正相关,银屑病皮损好转时甲病变随之好转。

甲扁平苔藓

甲扁平苔藓表现为特征性的甲纵形碎裂、残缺、萎缩及翼状胬肉样改变,初起无自觉症状,随着病情发展感觉疼痛,并且疼痛逐渐加剧。

甲真菌病的治疗以药物治疗为主,根据给药途径可以分为外用药物治疗和口服药物治疗,也可以辅助激光治疗、光动力治疗、离子导入等其他治疗方法。

外用药物

冰醋酸溶液

用小刀尽量去除病甲,然后外用30%冰醋酸溶液,冰醋酸具有抗细菌及真菌作用。本品不宜长期使用,尤其年轻患者,不宜大面积使用。糖尿病、四肢周围血管疾病患者慎用,可引起急性炎症和溃疡,涂药后应立即洗手。

阿莫罗芬

阿莫罗芬为广谱高效抗真菌药,目前使用较多,主要通过改变构成真菌细胞膜的脂类生物合成来实现。使用前应尽量先锉光病甲并清洁,在第二次使用本品时应先擦去旧的药剂再重新涂药,在治疗期间避免使用指甲油及人工甲。

环吡酮胺

目前使用较多,第一次外涂药物之前尽可能去除病甲,环吡酮胺对引起甲真菌病的致病菌有较强的抑制和杀菌作用,并能穿透指(趾)甲。8%环吡酮甲涂剂对甲板有强劲的穿透力,在甲下局部保持较高的药物浓度而起作用。

口服药物

伊曲康唑

伊曲康唑吸收良好,口服后2.5小时内可达血浆浓度峰值,主要在肝脏代谢。儿童、老年患者在利大于弊时,可考虑使用本品或在医生指导下服用。伊曲康唑不良反应发生率伊曲康唑约为7.1%,多为与其他药物发生相互作用,因此服用本品时要谨遵医嘱。

特比萘芬

本品可有效治疗皮肤霉菌病、皮癣菌引起的甲真菌病,肝功能损害患者及老年人慎用,从剂量范围内最小剂量开始使用,常见皮疹、腹泻、恶心、头痛、咳嗽等不良反应。口服特比萘芬吸收良好(>70%),食物不影响其吸收。

氟康唑

对念珠菌和皮癣菌具有抗氧活性,但对其他霉菌具有耐药性,口服后吸收情况良好,不受食物影响。

激光治疗

激光治疗能够避免外用及口服用药带来的不良反应,因使病甲局部接受激光较高密度的能量,且对病原菌具有一定的抑制作用。但激光治疗目前尚缺少系统的临床与实验研究,可作为外用药及口服药的辅助治疗。

光动力治疗

利用光敏剂结合一定波长的红光进行照射,产生单态氧、氧自由基等杀伤病原微生物,从而达到甲真菌病的治疗目的,可作为外用药及口服药的辅助治疗。

离子导入

利用低电流让局部药物更好的渗透进入甲板和周围的组织,提高治疗疗效,但这种方法难以穿透甲板全层,可作为外用药及口服药的辅助治疗。

经过有效、规范的治疗,甲真菌病症状通常能够减轻或消除,对正常生活无影响。但需要长期坚持治疗,如不及时就医治疗,可能会并发其他疾病。

甲真菌病可以治愈,但须长期坚持治疗。

甲真菌病一般不会影响自然寿命。

甲真菌病通常治疗半个月到一个月后进行复诊。

甲真菌病患者的饮食要加强营养,营养物质丰富的饮食可以促进病甲恢复,并提高自身免疫力,抵御真菌侵入。

宜多食用含高蛋白的食物,例如豆制品、牛奶、燕麦、谷物中均含有丰富的蛋白质。

宜多食水果和新鲜蔬菜,并可适当补充营养素如钙、镁及维生素D等。

忌辛辣、刺激性及油腻食物,如辣椒、炸鸡等。

甲真菌病患者的护理应以促进患者病甲部愈合,有效抑制各种致病真菌为主,并保持日常生活清洁,避免生活用品交叉使用导致感染本病。

平日应穿舒适、宽松鞋袜,并保持干燥、清洁,衣物定期洗涤、晾晒。

注意个人卫生,尽量避免与他人共同使用毛巾等生活用品,增强自我保护意识。

日常生活中注意观察患甲的变化,复诊时观察甲部颜色、形态,是否痊愈或进展。

患者的依从性是决定甲真菌病治疗效果的最重要的因素之一,在一项临床研究中,仅有一半左右的患者遵循医嘱完成全程治疗,其中四分之一患者认为已经治愈自行停药,故本病须进行长期在医生指导下坚持治疗。

甲真菌病为常见疾病,其发生与真菌感染密切相关,故平日应保持良好个人卫生习惯,增强卫生防护意识,避免与传染源接触而引发本病。

对初次见甲板颜色改变,表面失去光泽或轻微凹凸不平症状者,及时发现并及早治疗。

加强个人卫生,避免与他人者共用毛巾、衣物等,外出时慎重使用公共物品,加强个人保护意识。

尽量避免与甲癣、手足癣、头癣患者接触。

对有基础疾病如糖尿病患者,适当进行体育锻炼,积极治疗基础疾病,去除发病诱因。

平日穿着鞋袜不宜过紧,保持清爽、干燥,避免甲外伤,创造不利于真菌生活的条件。

4766点赞

参考文献

[1]张学军,陆洪光,高兴华.皮肤性病学[M].第8版.北京:人民卫生出版社,2013.239.

[2]中国甲真菌病诊疗指南(2015年版).[J].中国真菌杂志,2020,10(2).118-125.