儿童颅内肿瘤是生长于儿童颅内的肿瘤,病变细胞可来源于脑组织、脑膜、脑神经、垂体、脑血管及胚胎残余组织等。发病率占儿童期肿瘤的第二位,仅次于白血病。一般的发病高峰年龄为5~8岁,多发生在小脑和脑干等脑中线附近部位。最常见的三种儿童脑肿瘤是星形(胶质)细胞瘤、髓母细胞瘤以及室管膜瘤。星形细胞瘤几乎占儿童脑肿瘤的三分之二,可以发生在任何年龄的儿童。髓母细胞瘤在5~10岁的儿童中最为常见,而室管膜瘤在5岁以下的儿童中最为常见。易被误诊,儿童颅内肿瘤误诊率高达50%。总的说治疗效果不佳,死亡率较高。

- 就诊科室:

- 儿科、神经外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Intracranial tumor in children

- 疾病别称:

- 儿童脑瘤

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脑疝、生长发育异常

- 治疗周期:

- 需要长期持续性治疗

- 临床症状:

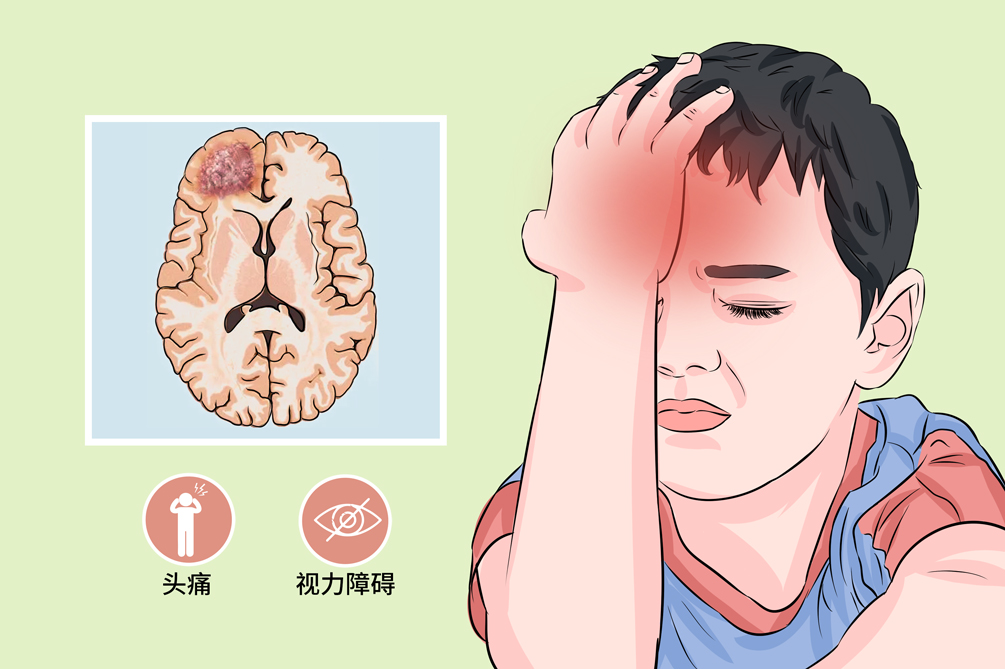

- 头痛、呕吐、视力减退和视野缺损

- 好发人群:

- 免疫力低下者、病毒感染者、有家族遗传史者

- 常用药物:

- 环磷酰胺、甲氨喋啶、长春新碱

- 常用检查:

- 颅脑X线平片、颅脑CT、颅脑MRI

不同组织学类型的肿瘤在中枢神经系统都有其不同的好发部位,因此根据部位而非组织学类型探讨手术更具实用性,颅内分区根据小脑幕分为幕上和幕下。

幕下肿瘤

幕下是儿童肿瘤的常见部位,相比较成人,儿童后颅窝肿瘤的发生率较高。这一区域的髓母细胞瘤、室管膜瘤、星形细胞瘤几乎占儿童脑肿瘤的一半左右。它们表现出恶性肿瘤的全部特征和自然病程,其好发的特殊解剖部位有可能会限制其主要的手术的施展。

幕上肿瘤

最近的研究显示,几乎一半的脑肿瘤位于幕上,与后颅窝肿瘤不同,大多数肿瘤为低度恶性或良性病变。由于这些病变长期处于静止状态,MRI的使用提高了诊断率。儿童脑肿瘤在幕上区域有特殊的好发部位,可分为中线肿瘤和半球肿瘤。位于第三脑室的鞍区肿瘤以及松果体区肿瘤属于中线肿瘤,而低级别和高级别胶质瘤主要发生在大脑半球。

遗传因素、物理因素、化学因素、感染因素可能参与到儿童颅内肿瘤的发生和发展过程中,病毒感染或免疫力低下的儿童容易出现本病。缺乏锻炼、作息不规律也会诱发本病的发生。

目前根据某些肿瘤发病特点、病理以及一些基础实验研究,提出几种发病机制的假说。

遗传学说

在神经外科领域中某些肿瘤具有明显的家族倾向性,如视网膜母细胞瘤、血管母细胞瘤、多发性神经纤维瘤等。一般认为它们均为常染色体显性遗传,肿瘤外显率很高。

病毒学说

已发现腺病毒、乳多泡病毒、猴空泡病毒、肉毒病毒等可诱发脑瘤,但主要见于动物。目前尚未获得病毒引起人脑肿瘤的直接证据。

理化学说

物理因素中被确认的具有致肿瘤可能的是放射线,已有许多关于头颅放疗后引起颅内肿瘤的报道。在化学因素中甲基胆蒽、多环经类(PCH)与烷化剂等在一些动物实验中可诱发脑瘤。

免疫抑制学说

器官移植免疫抑制药的应用会增加颅内或外周肿瘤发生的风险。

胚胎残余学说

颅咽管瘤、皮样囊肿、畸胎瘤、脊索瘤明显发生在残留于脑内的胚胎组织。这些残余组织具有增殖分化的潜力,在一定条件下可发展为肿瘤。

儿童颅内肿瘤居于儿童期肿瘤的第2位,仅次于白血病,约占全部儿童肿瘤的14%~20%。儿童时期各年龄均可发生颅内肿瘤,其好发年龄在10岁以前,高发年龄为5~8岁,不同类型肿瘤的好发年龄存在一定的差异。儿童颅内肿瘤发病的地区差别不大,儿童颅内肿瘤男孩女孩均可发病,男孩发病率稍高于女孩。

病毒感染者

病毒感染可导致宿主细胞基因的改变,容易导致细胞的异常增殖而形成肿瘤,如还处在妊娠期的母亲遭受病毒侵袭,胚胎可受病毒影响,再出生时比普通婴儿更易发生改变。

免疫力低下的儿童

免疫力低下者更易受到病毒等一些致癌因素的影响,容易发生肿瘤。

有家族遗传史者

患儿的直系血亲的家族中,多有颅内肿瘤发病史时,较常人发病率更高。

儿童颅内肿瘤的典型症状主要包括两大类,颅内压增高症状和局灶性神经系统症状,前者主要由肿瘤导致脑内容物增加引起。表现为头痛、呕吐等,后者为肿瘤损伤或压迫局部脑组织所致,表现为脑功能的障碍,有时会并发脑疝等症状。

儿童颅内肿瘤的临床表现主要为颅内高压症状和肿瘤引起的局灶症状两类。

颅内高压症状和体征

小儿脑肿瘤好发于中线、后颅窝,故易致脑脊液循环障碍,较早出现颅内高压症状,主要表现为头痛、呕吐、视乳头水肿,婴幼儿可有前卤饱满、颅缝裂开、头围增大和头颅破壶音等。

呕吐

最常见,70%~85%的患儿有呕吐。在部分患儿(10%~20%)呕吐是唯一的早期症状,呕吐并不全为喷射性,以清晨或早餐后多见,常在呕吐后能立即进食,其后又很快呕吐,少数患儿可伴有腹痛,早期易误诊为胃肠道疾患。

头痛

70%~75%的患儿有头痛,幕上肿瘤头痛多在额部,幕下肿瘤多在枕部。主要是颅内压增高或脑组织移位引起脑膜、血管或颅神经张力性牵拉所致。头痛可为间歇性或持续性,清晨时较重,有时在呕吐后减轻或消失。

视觉障碍

视乳头水肿可导致视力减退、视野缺损,颅神经受压可导致眼球活动障碍和复视。

其他

颅内高压还可引起血压增高、脉搏变缓、烦躁、淡漠、精神不振等。严重时可出现脑疝,导致瞳孔大小异常,呼吸循环功能障碍。另外,婴幼儿由于前囱和颅缝未闭,可以缓冲颅内压而出现头颅增大、外观不对称或头部局部隆起。

局灶症状和体征

与肿瘤的部位、大小及发展速度有关,常见的是:

癫痫发作

多提示肿瘤位于大脑半球,多为良性或较良性的胶质瘤。

共济失调

多见后颅窝肿瘤,小脑蚓部肿瘤常为躯干性共济失调,小脑半球肿瘤表现为同侧肢体共济运动障碍,脑干肿瘤因侵犯小脑的传导纤维也可有严重的共济运动障碍。

颅神经受损症状

多组颅神经受损见于脑干肿瘤,如视力减退、斜视、视野缺损,多见于颅咽管瘤。

肢体瘫痪

大脑半球肿瘤可引起偏瘫伴锥体束征阳性,脑干肿瘤可引起交叉性瘫。

内分泌功能障碍

颅咽管瘤、视神经胶质细胞瘤和位于第三脑室前部的畸胎瘤、皮样囊肿等常可出现生长发育落后、性早熟、尿崩症或肥胖等症状,亦可有体温调节失常和嗜睡。松果体的肿瘤患儿可生长发育加快,垂体生长激素腺瘤可致巨人症。

其他

如后颅凹肿瘤可致颈抵抗和强迫头位,患儿表现为头向一侧偏斜或颈部出现抵抗感觉。

发热

儿童体温调节中枢发育不成熟,肿瘤引起的坏死、出血或肿瘤组织脱落可导致体温中枢调节障碍,导致发热。

脑疝

儿童颅内肿瘤易导致颅内压增高,使脑组织从压力高的区域移向压力低的区域(如一些生理性孔道处),进而形成脑疝。

当儿童出现一些颅内压增高症状和局灶性神经系统症状时,应及时就医检查。可以就诊于儿科或神经外科,并做相关检查明确诊断,但要与其他原因所致颅内高压进行鉴别。

当患儿出现以下症状时,建议及时前往医院就诊。

颅内肿瘤引起的头痛很剧烈,可持续存在或反复发作。如果头痛持续两周以上,建议及时前往医院筛查一下脑肿瘤。

儿童如果头颅出现异常增大、头围超过同龄儿童、局部异常隆起等情况时,可能有局部占位性病变导致颅内压升高导致,应及时前往医院就诊。

小儿早就过了学走路的年龄,可是走起来却歪歪倒倒,有的家长以为是骨骼发育的问题,但这也可能是颅内肿瘤引发的共济失调现象,应及时前往医院就诊。

孩子视力下降,父母常常带着他们去看眼科医生。需要提醒的是,如果孩子的视力在不长的时间里莫名其妙地不断加深,眼镜上的度数越来越高,可能是脑肿瘤压迫视神经引起的,建议及时前往医院排查。

部分儿童较小年纪就开始长阴毛或过度肥胖,这可能是颅内肿瘤引起垂体功能的变化,导致激素分泌紊乱,从而引起性早熟、肥胖等症状,这时应及时前往医院就诊。

当患儿出现抽搐、喷射性呕吐、眩晕等症状表现时,需要立即送往医院急诊或拨打120急救。

大多患儿优先考虑去儿科就诊。

若患儿出现其他严重神经系统症状或并发症,如视觉障碍、抽搐或癫痫发作等,可到神经外科就诊。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如头痛、恶心、视物模糊等)

患儿这些症状持续有多长时间了?

之前有过这种情况出现吗?

既往有无其他的病史?

颅脑X线平片

颅脑X线平片可以看到患儿颅骨缝是否发生分离,可以看出有无脑回压迹加深、蝶鞍扩大等颅内压增高表现,还能发现病理性钙化灶。

颅脑CT检查

CT对颅内肿瘤的确诊率可达90%以上,是主要的诊断方法之一。颅内肿瘤与正常脑组织在组织学上具有相当大的差异,不同的组织具有不同的CT值,从而在CT图像上显示出病灶。能明确肿瘤的部位与大小,增强扫描则有助于更进一步明确颅内肿瘤的性质。

颅脑MRI检查

MRI为首选检查,能较CT更加准确的判断肿瘤的性质及大小,还可以清晰地了解肿瘤与局部组织的关系。MRI具有鲜明的黑白对比,可以提供良好的解剖背景,对小脑、脑干、鞍区等部位肿瘤诊断优于CT。

脑血管造影

包括颈动脉造影、椎动脉造影及经股动脉插管全脑血管造影,其病理表现分为两类:一类是正常血管移位和曲度改变,提示有占位性病变。一类是新生血管,提示有病理性的血循环。

脑电图检查

普通脑电图仅对大脑半球的浅表肿瘤的诊断有一定的价值,深部脑电图在手术前的评估中有重要的应用价值。

其他相关检查

包括诱发电位、立体定向活检、正电子发射断层显像(PET)、腰椎穿刺、肿瘤分子标志物检测,可了解肿瘤的相关性质或可进行鉴别诊断。

本病根据症状和辅助检查可以确诊。

典型儿童颅内肿瘤症状,包括颅内高压症状(头痛、呕吐、视盘水肿)和神经系统症状(肢体乏力、瘫痪及麻木,抽搐或癫痫发作等)。

颅脑X线平片、颅脑CT和MRI检查显示有颅内压增高表现和占位性病变表现。

注意鉴别其他原因所致颅内高压:

脑膜炎、脑炎等脑部炎症,因为渗出增多,可致颅内压增高,出现头痛、呕吐、视盘水肿等症状,可通过颅脑CT和MRI等相鉴别,脑膜炎和脑炎等脑部炎症不会出现病理性钙化灶等占位性病变表现。

脑部寄生虫感染,如肺吸虫、绦虫、血吸虫感染,虫体在脑内大量繁殖,导致颅内压增高,出现头痛、呕吐、视盘水肿等症状,可通过免疫学检查或脑脊液检查等相鉴别。寄生虫感染脑脊液中会出现虫卵,免疫学检查会出现相关的抗原抗体,而颅内肿瘤一般不会出现这些变化。

外科手术切除是本病的基本治疗方法,但单用手术治疗尚不能达到根治目的,且复发率高,必须配合其他辅助疗法以提高疗效,如放射治疗、化学治疗等,故临床多采用综合治疗的方法。

环磷酰胺

通过破坏肿瘤细胞DNA结构杀死肿瘤细胞,环磷酰胺可导致骨髓抑制、食欲减退、恶心呕吐等不良反应,必须在医生指导下用药。严重的骨髓抑制、感染、肝肾功能损害者禁用或慎用。

甲氨蝶呤

通过干扰细胞代谢达到抗癌效应,甲氨蝶呤可导致恶心、呕吐等胃肠道不良反应,也可造成肝损害及骨髓抑制等。且具有一定的致突变性,有潜在的导致继发性肿瘤的危险,须在医生指导下用药。全身极度衰竭、恶液质或并发感染及心、肺、肝、肾功能不全时禁用本药。

长春新碱

通过抑制细胞有丝分裂达到抗癌效应,长春新碱具有神经系统毒性,主要引起外周神经症状,骨髓抑制和消化道不良反应较轻,具体禁忌尚不明确。

铂类药物

包括顺铂、卡铂等,铂类药物具有细胞毒性,可导致骨髓抑制,恶心、呕吐等胃肠道不良反应。还具有一定的肾毒性、耳毒性和神经毒性,严重肝肾功能损害者及对铂类过敏者禁用,铂类用药后应严密监视病人的肾功能和血象。

外科手术切除是本病的基本、最有效的治疗方法,主要包括根治性手术和姑息性手术。

根治性手术

根治性手术适用于局限于一定区域,未发生转移,一般为良性的肿瘤,且手术切除后不会造成重大神经功能障碍。再此基础上,对于儿童颅内肿瘤,凡手术能达到的部位,力争做到完全切除或大部分切除。

姑息性手术

包括部分切除、内外减压、脑脊液分流等手术,主要适用于那些肿瘤较大,侵犯血管或神经,或位于颅内重要区域,无法进行根治手术的颅内肿瘤。采用姑息性手术,可暂时缓解患儿的颅内高压,争取其他治疗时机,延长患儿生存时间。

各种儿童颅内肿瘤对放射线都具有不同程度的敏感性,可作为手术治疗后的辅助治疗,有利于控制病情和防止肿瘤的复发,近年来放射治疗技术逐步成熟,临床疗效显着。

免疫治疗是通过激活和增强患儿自身的免疫应答机制,来达到抑制肿瘤生长的目的,以下是可选择的手段:

特异性治疗,即用肿瘤特异抗原、免疫血清或免疫活性细胞来调动机体自身的抗病力。

特异治疗,给予卡介苗、短棒状杆菌、干扰素、胸腺素等诱发T细胞的免疫活性。

生物反应饰物辅助治疗,如给予自体照射细胞或注入致敏的免疫细胞,如肿瘤浸润淋巴细胞、淋巴因子激活的细胞(LAK)等。

如果是恶性肿瘤,预后差,生存率极低,只能通过一定的手段进行姑息治疗,延缓患儿生命。良性的儿童颅内肿瘤通过及时、有效且规范的治疗,能够减轻或消除颅内高压及神经系统症状,维持患儿的正常生活质量,延长患儿生命,但肿瘤可能复发,需要长期复查。

本病治愈率低,只有部分儿童颅内肿瘤全部切除后可以治愈,但是还伴有复发的风险。

恶性肿瘤患儿生存率极低,多在发病后几个月到几年内死亡,存活时间与肿瘤性质、恶变程度、生长位置、当地医疗水平密切相关。良性的儿童颅内肿瘤如果治疗及时,护理得当,可显着提升患儿的生存率,可以长期生存。

儿童颅内肿瘤治疗出院后,至少每6个月去医院复查一次,进行颅脑CT或X线检查,防止肿瘤的复发及后遗症的发生。

本病通常无特殊的饮食调理,注意饮食的多样化、营养的充足即可。在饮食过程中也应为患儿提供愉快的用餐环境,餐后不宜过早平卧。

对偏食的患儿应尽量纠正偏食的缺点,饮食应多样化,以达到营养均衡。

对于呕吐的患儿,饮食应以清淡、可口、少油腻为主,餐后不宜过早平卧。

术后的患儿进行流质饮食,逐渐转为半流质饮食,若无不良反应,2周后可恢复到正常。

本病的护理以促进患儿脑功能恢复正常并保持稳定为主,还需避免发生感染或在感染发生时能被及时发现和处理等。日常生活中注意了解口服药的使用,保持伤口的清洁,注意卫生,定期复诊,观察恢复情况,放化疗期间出现严重的不良反应时及时告知医生。

了解各化学治疗药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,指导患儿正确服用。

患儿由于呕吐,食欲减退或疾病消耗引起营养不良,体质消瘦。家长及护理人员应鼓励患儿多进食,进食品种应多样化,保证摄入足够的营养素。

手术后注意保持伤口的清洁,定期更换敷料,避免伤口感染。

勤洗手,推荐使用含有杀菌剂成分的洗手液。衣物、毛巾和浴巾应每天高温或微波杀菌处理。定期更换枕套、被套,经常晾晒枕头和被子。

放射治疗或化学治疗期间患儿会有不同程度的恶心、呕吐、乏力、脱发、白细胞计数下降等,不良反应加重时,应及时告知医生。

由于儿童颅内肿瘤病因不明,目前还没有特异而有效的预防方法。但远离有害物质和提高机体免疫力对预防疾病发生,或避免疾病进一步加重有益处。

儿童需要每年定期进行一次体检,可通过CT、MRI等方法进行筛查。

远离有害物质,避免接触一些化学性致癌物或有放射性的物质,以免增加患肿瘤的风险。

提高免疫力,如加强锻炼、合理饮食,防止儿童感染病毒,增加患肿瘤的风险。

留意儿童颅内肿瘤的相关表现,如果出现相关的异常表现,及时就医。

4234点赞

参考文献

[1]陈光福.实用儿童脑病学[M].北京:人民卫生出版社,2016.603.

[2]施诚仁,袁晓军主编.儿童肿瘤的认识与防治[M].北京/西安:世界图书出版公司.2018.30,95~99.

[3]Marc Sindou原著.神经外科实践手册大师们的论述第2卷颅内肿瘤术中监测小儿神经外科.[M].昆明:云南科技出版社,2014.06.446-455.

[4](美)RobertM.Kliegman,BonitaF.Stanton,JosephW.St.Geme等原著;毛萌,桂永浩主译.尼尔逊儿科学原著第19版.下.[M].世界图书出版西安有限公司,2017.09.1967-1976.

[5]周良辅主编.现代神经外科学.[M].上海:复旦大学出版社,2015.01.857-867.

[6]任明星等主编.临床儿科诊断及治疗进展[M].北京:科学技术文献出版社,2014.07.372-375.