先天性后外侧膈疝

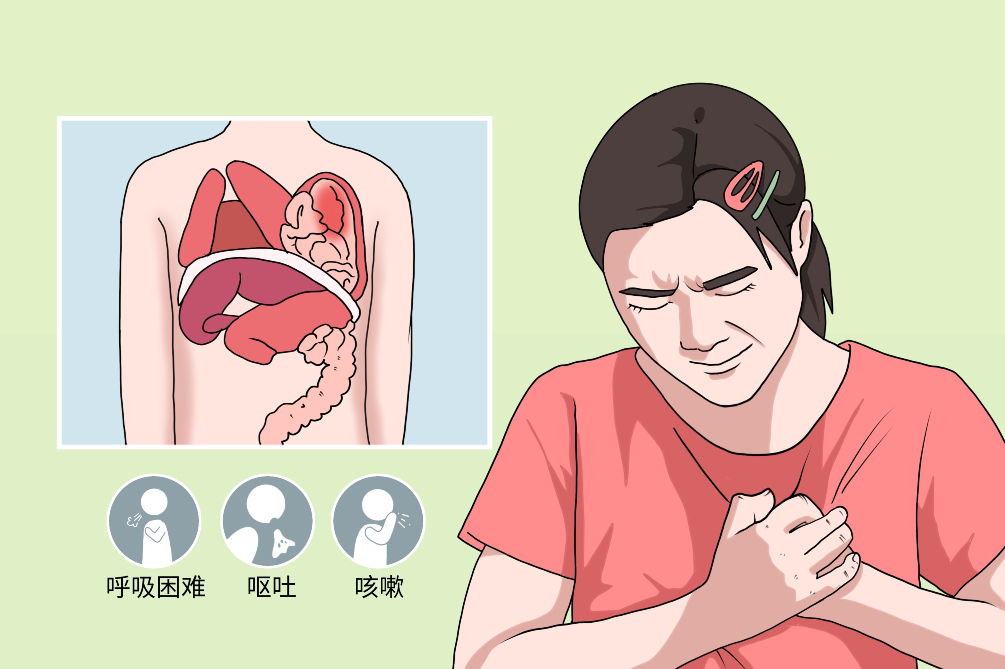

先天性后外侧膈疝发生于胚胎期,病变位于膈肌的腰肋三角区,是由于该区发育异常使腹腔脏器从该区缺损或薄弱处向上进入胸腔而形成。先天性后外侧膈疝是先天性膈疝中最常见的一种,病因不明确,患儿出生后不久即可有呼吸困难、发绀、呕吐等表现,主要通过手术治疗。

- 就诊科室:

- 儿科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Congenital posterolateral diaphragmatic hernia

- 疾病别称:

- 先天性胸腹裂孔疝

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 疝入腹腔脏器嵌顿、肺炎

- 治疗周期:

- 短期持续治疗

- 临床症状:

- 呼吸困难、发绀、呕吐、咳嗽、胸痛、腹痛

- 好发人群:

- 孕母在妊娠期服用抗癫痫药物和沙立度胺等药物的胎儿、有膈疝家族史的群体

- 常用药物:

- 三羟甲基氨基甲烷、乙酰胆碱

- 常用检查:

- 产前超声检查、胸部及腹部X线检查、上消化道造影、体格检查

先天性后外侧膈疝的主要病因是各种原因引发的先天膈肌发育异常,可能与胸腹膜管关闭异常,神经异常凋亡,肌小管异常,胸、腹膜返折发育异常,神经嵴发育异常等相关。

孕母在妊娠期服用抗癫痫药物和沙立度胺等药物,可诱发子代出现膈肌发育异常,从而可诱发先天性后外侧膈疝的发生。

在存活婴儿中,国内报道先天性后外侧膈疝的发病率约为0.7:10000,男女发病比率为1:2,约30%的先天性后外侧膈疝患儿会在胎儿时期出现流产,新生儿中30%~50%在转运的途中死亡,故实际发病率更高。

先天性后外侧膈疝好发于孕母在妊娠期服用抗癫痫药物和沙立度胺等药物的胎儿和有膈疝家族史的群体。

先天性后外侧膈疝的患儿的典型症状包括呼吸困难、发绀、呕吐、咳嗽、胸痛、腹痛等,重症患儿还可出现呕血表现,患儿可并发疝入腹腔脏器嵌顿、肺炎等并发症。

新生儿期

呼吸系统症状

严重的在出生后数小时即出现阵发性呼吸困难、发绀,哭吵时胸腔负压增加,促使更多的腹腔脏器进人胸腔,加重压迫,吸奶后胸腔内胃肠道空气与液体增多,均加重症状。

消化系统症状

约25%的患儿伴发中肠旋转不良,如疝入胸腔脏器发生嵌顿者会出现呕吐。

循环系统症状

持续性肺动脉高压导致呼吸短促、酸中毒、低氧血症、高碳酸血症。

体征

患侧胸部呼吸运动减弱,心脏向健侧移位;胸壁叩诊可呈浊音或鼓音,有时可以听到肠鸣音,但新生儿膈肌位置达第八、第九胸椎水平,胸腹壁较薄,容易将肠鸣音传至胸部。当疝入胸腔脏器较多时会出现舟状腹。

婴幼儿和儿童期

常表现为反复发作的上呼吸道感染,患儿可出现反复的咳嗽、咳痰、发热、鼻塞、辗转不安、呕吐等表现,有时可无明显症状,少数病例随体位改变的呼吸急促,卧位时更明显,儿童主诉腹痛、胸痛。

体征

与新生儿期相同,常较轻微,可因体位变动、哭吵、过饱饮食,出现呼吸急促,伴有发绀,辗转不安并有胸骨后疼痛和腹痛,常伴呕吐咖啡色胃内容物,并有肠梗阻表现。

先天性后外侧膈疝的患儿常因出现呼吸困难、呕吐前来就诊,可以通过产前超声检查、胸部及腹部X线检查、上消化道造影、体格检查等检查辅助诊断疾病,本病需要与先天性心脏病进行鉴别。

发现小儿出现咳嗽、气促、呕吐等症状应及时带小儿就医。

发现小儿存在发热、呼吸困难、口唇青紫、意识模糊等症状,应立即带小儿就医。

大多数家属有限考虑带小儿到儿科就诊。

小儿出现呼吸困难、发绀等较危重症状时,家属应带小儿就诊于急诊科。

出现了什么不适症状?(咳嗽、呕吐、气促、呼吸困难)

症状是否反复出现,出现多久了?

出生后有无做过心脏检查?

有无家族遗传病史?

有无食物药物过敏史?

产前超声检查

可以根据B超检查判断胎儿肺/头超声面积比(LHR)来判断患儿是否为本病的高危人群。核磁共振也可产前测量胎儿肺容积。

产后检查

胸部及腹部X线检查

此为确诊首选检查,用以判断胸腔脏器、腹腔脏器与膈疝的结构关系及病变程度。具体表现为膈肌横行边界中断、不清或消失;胸腔内含有液-气平面或蜂窝状积气肠管影像与腹腔相连;患侧肺萎缩,纵隔向健侧移位。

上消化道造影

这可通过向胃管内注入少许空气或含碘液体显影剂,来观察胸腔内消化道显影情况,但是患儿起码要两到三岁才可用钡剂造影。

体格检查

可通过体格检查大致判断膈疝的发病部位、嵌顿部位等。

先天性后外侧膈疝的诊断主要根据小儿临床表现以及胸腹X线检查见膈疝的存在及脏器的嵌顿可确诊。

患儿的典型症状包括呼吸困难、发绀、呕吐、咳嗽、胸痛、腹痛等。

胸腹X线检查表现为膈肌横行边界中断、不清或消失;胸腔内含有液-气平面或蜂窝状积气肠管影像与腹腔相连;患侧肺萎缩,纵隔向健侧移位。

先天性心脏病

先天性心脏病有心悸、胸闷、气喘、疲乏、身体肿胀等典型症状,患儿腹部可无异常,胸部X线检查可明确看到大血管畸形或心脏病变。先天性后外侧膈疝可出现呼吸困难、发绀、呕吐、咳嗽、胸痛,也可有腹痛症状,胸腹X线检查表现为膈肌横行边界中断、不清或消失;胸腔内含有液-气平面或蜂窝状积气肠管影像与腹腔相连;患侧肺萎缩,纵隔向健侧移位。

先天性后外侧膈疝的主要治疗手段为手术治疗,包括内脏还纳和膈肌修补术,本病无特效药物治疗,通常只需短期持续治疗。

碱性药物如三羟甲基氨基甲烷,可用来消除酸中毒症状。

血管扩张剂如前列腺素、乙酰胆碱、妥拉唑林、氯丙嗪等,可舒张肺动脉血管,避免肺血管痉挛。

经腹入路手术

经腹入路手术的目的是缝合膈肌缺损处,损伤较小,该术适用于新生儿或是婴幼儿,新生儿或是婴幼儿腹腔较浅,易于从腹部缝合膈肌缺损。

经胸入路手术

经胸入路手术的目的是缝合、修补膈肌缺损处,该术适用于年龄大一点的小儿,年龄较大的小儿腹腔较深,医生不容易从腹部缝合膈肌缺损,又因为小儿病程长,肺部受疝入腹部脏器挤压时间长,所以肺部常常会感染、粘连,还可能发展成封闭胸,在这种情况下采用经胸入路手术效果较好。

腹腔镜或是胸腔镜膈疝修补手术

近年来腔镜技术有了较大的发展,由此衍生出新的手术方式即腹腔镜或是胸腔镜膈疝修补手术,手术目的仍为修补膈肌缺损。但据报道,目前通过这种手术方式治疗先天性胸腹裂孔疝只在香港地区取得较多的成功,其他地区医院大多仍采用常规手术方式。

先天性后外侧膈疝轻症的患者可以通过手术治疗痊愈,预后较好,重症患儿可因出现呼吸困难危及生命,并可留下肺功能缺陷的后遗症,建议患者出院后遵医嘱定期复诊。

先天性后外侧膈疝经积极手术治疗可治愈。

先天性后外侧膈疝的轻症患者治愈后可不影响患者正常寿命,重症患儿可因呼吸困难而危及生命。

流行病学调查数据显示仍有部分病儿在接受及时的手术治疗后,在6~12岁检查时仍会出现肺功能缺陷的情况。

本病患者应当遵医嘱再出院1、3、6、12个月均复诊一次,复诊项目包括腹部B超、腹部X线平片等,以判断患儿术后的恢复情况。此后每半年到一年复诊一次即可。

先天性后外侧膈疝患儿的饮食需要严格遵医嘱执行,待婴儿可以进食,需要遵医嘱给予配方奶喂养。

家长日常应注意细心照顾先天性后外侧膈疝的患儿,存在胃食管反流的小儿要注意照顾其进食。在术后家长应注意照顾其生命体征等的变化,并注意多多陪伴、安抚小儿,家长应特别注意定期带患儿复诊。

多数患儿可有不同程度胃食管反流,有的可持续到1年以上,这可能是因为膈缺损合并短食管引起,可采取体位护理,轻症进食时或进食后1小时保持直立位,重症24小时持续保持直立位,防止反流。

家长出院后耐心、细致照顾患儿,注意保暧,预防呼吸道感染。

在小儿哭闹时家长应注意多多安抚,多多陪伴小儿,给予小儿足够的温暖和安全感,减少小儿的乱动以免影响恢复。

家长应注意待小儿出院后定期带小儿复诊,以判断小儿的术后恢复情况以及生长发育情况。

可以通过产前超声检查判断胎儿肺/头超声面积比(LHR)来进行筛查。

先天性后外侧膈疝的病因不明,无特效预防措施。

4979点赞

参考文献

[1]张善通,陈张根,贾兵主编.小儿胸心外科学[M].上海:上海科学技术文献出版社,2007(04):91-92.

[2]全国卫生专业技术资格考试应试指南编委会组编.外科学下[M].新世界出版社,2006(03):697.

[3]张斌,严英榴,张月萍主编.胎儿疾病多科会诊指导手册[M].上海科技教育出版社,2018(01):101.

[4]石绍南,谢立华主编.湖南省专科护理领域规范化培训教材新生儿专科护理[M].湖南科学技术出版社,2016(05):265.