小儿尿崩症指由于下丘脑-神经垂体病变引起抗利尿激素分泌不足或缺乏,或由于多种病变引起肾脏对抗利尿激素敏感性缺乏,导致肾小管重吸收水障碍的一组临床综合征,其主要临床表现为多饮、烦渴、多尿、尿比重降低、尿渗透压降低。需及时治疗,以避免长期多尿引起泌尿系统扩张、肾功能损害及损害患儿的身心健康。

- 就诊科室:

- 儿科、肾内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- paediatric diabetes insipidus

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 部分遗传

- 并发疾病:

- 肾功能不全、生长发育迟缓、高钠血症、休克、急性肾功能衰竭

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 尿量及排尿次数明显增多、烦渴、多饮、夜尿增多

- 好发人群:

- 颅脑创伤患者、颅内肿瘤患者、具有家族史的男性

- 常用药物:

- 1-脱氨基-8-右旋精氨酸加压素、鞣酸加压素、氢氯噻嗪、卡马西平、氯贝丁酯

- 常用检查:

- 尿比重测定、血及尿渗透压测定、肾功能及电解质检查、禁水试验、垂体加压素试验、尿量测定、血电解质测定、基因检测

原发性尿崩症

患儿比例约占70%,初诊时无法找到明确病因,表现为下丘脑-神经垂体功能低下,部分患儿在随诊复查过程中可能找到病因,需定期随访,以进行正确诊断及治疗。

继发性尿崩症

常见原因有颅内肿瘤、颅内感染、颅脑外伤或手术、局灶性炎症、自身免疫病、血管病、朗格汉斯细胞组织细胞增生症、类肉瘤病、脑中线发育异常等,导致下丘脑-神经垂体受损。其中原发的颅内肿瘤最常见的为生殖细胞瘤及颅咽管瘤,位置以鞍区肿瘤最多,可包括多种泌尿系统疾病,如肾盂肾炎、肾小管酸中毒、肾小管坏死、肾脏移植与氮质血症等,损伤肾小管所致。

遗传性尿崩症

即肾源性尿崩,是一种遗传性疾病,为伴X染色体隐性遗传,少数为常染色体显性遗传,由于遗传物质异常导致抗利尿激素不能与肾小管受体结合,或肾小管本身存在缺陷,进而对抗利尿激素敏感性下降或抵抗,导致尿崩症。

小儿尿崩症的病因因为类型不同而不同,主要是血浆抗利尿激素缺乏导致,下丘脑及垂体任何部位的病变均可引起尿崩。此外,遗传因素也是导致尿崩症的主要原因。

特发性

因下丘脑视上核或室旁核神经元发育不全或退行性病变所致,部分患儿与自身免疫有关。

器质性(继发性)

任何疾病导致下丘脑、垂体柄或垂体后叶的损伤或破坏,都可引起尿崩症。其主要原因是颅内肿瘤,如颅咽管瘤、视神经胶质肿瘤、松果体瘤等;其次包括颅脑外伤、感染、手术损伤、产伤、白血病细胞浸润等,也可导致尿崩症;另外锂中毒可造成肾损,出现尿崩症;高钙血症、低钾血症可使肾浓缩尿液能力受损,出现尿崩症。

家族性(遗传性)

较少见,极少数是由于编码AVP的基因或编码运载蛋白Ⅱ的基因突变所造成,为常染色体显性或隐性遗传。

长期精神刺激、巨大情绪波动、心理因素等。

泌尿系统疾病,如肾盂肾炎、肾小管酸中毒、肾小管坏死、肾脏移植与氮质血症等损伤肾小管。

小儿尿崩症多继发于各种创伤及疾病,但也可以是特发或遗传性的,临床发生率较低。患儿男性多于女性,自出生后数月到青少年时期间任何年龄均可发病,多发于儿童期。

存在颅脑创伤、颅内肿瘤、颅内感染、开颅手术术后的儿童或青少年。

存在长期精神刺激的儿童或青少年。

存在肾性尿崩症家族遗传史的儿童或青少年。

长期接受锂剂治疗的患儿。

高血钙症、低血钾症患者。

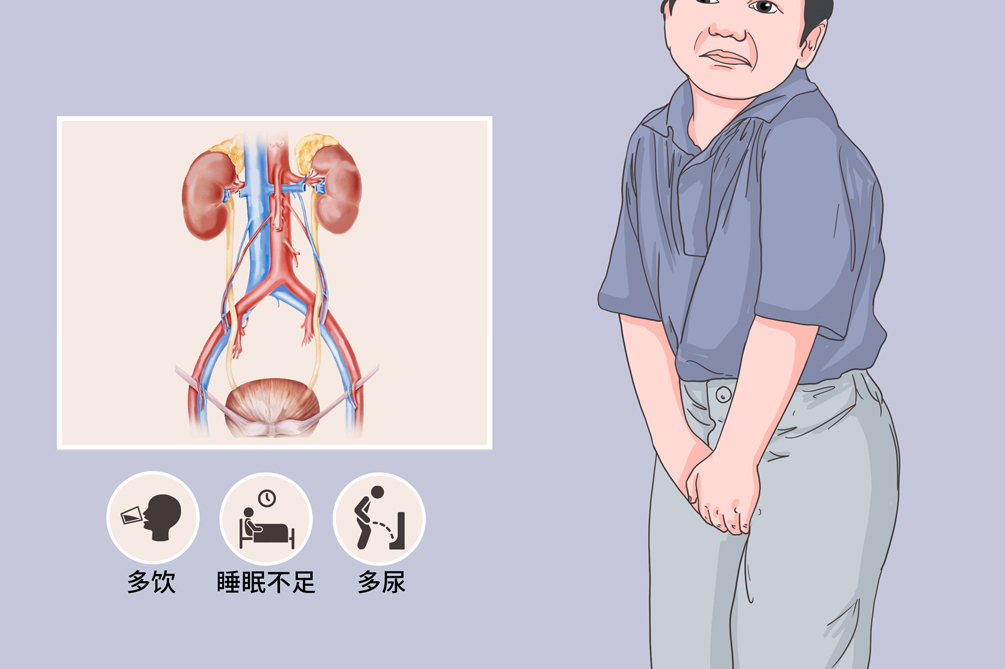

小儿尿崩症的主要临床表现为多饮、烦渴、多尿、尿比重降低、尿渗透压降低,可发于任何年龄,男童多于女童,大多为突然发生,可继发精神萎靡、消瘦及生长发育迟缓。

排尿增多

常为首发症状,表现为多尿或遗尿,排尿次数及尿量增多,每天尿量多在3~4L以上,多者可达10L以上。晨尿尿色可清淡如水,幼儿可有夜尿增多或遗尿,尿量与饮水量相当,夜间常需饮水。

烦渴、多饮

在婴儿期常表现喜欢饮水甚于吃奶,儿童期一般喜饮冷水,即使在冬天也喜饮冷水,饮水量大约与尿量相等,如不饮水,则烦渴难忍,但尿量不减少,婴儿如强制禁水,常有烦躁、夜眠不安、发热、体重下降、皮肤干燥等高渗性脱水征,严重者可发生惊厥或昏迷。

睡眠不足

由于日夜多尿、烦渴多饮常导致患儿睡眠不足、精神萎靡、食欲下降、体重减轻、学习效率下降。若饮水充分,一般情况尚可,无明显体征。

原发病症状

如颅内肿瘤可引起头痛,鞍区占位性病变常有腺垂体功能降低及颅内病变表现。

脱水症状

由于无法控制排尿,且没有及时补充水分,容易导致患儿出现脱水表现,如发热、乏力、全身抽动、眼球凹陷等症状。

肾功能不全

长期多尿可引起肾盂积水、输尿管扩张,甚至出现肾功能不全。

生长发育迟缓

长期多饮、多尿可影响休息,可导致患儿生长发育迟缓、食欲下降、体重减轻。

高钠血症

由于尿崩症,导致全身细胞内水分减少,使血钠过高,出现高钠血症。严重高钠血症可能引起心、脑及肾功能衰竭,需及时治疗。

休克

由于患者大量失水,容易出现休克体征。

急性肾功能衰竭

当患儿出现尿崩症时,未加以重视,原发肾脏病变就容易进行性加重,从而导致患儿出现急性肾功能衰竭。

小儿尿崩症一旦发病,应及早诊治,其诊断需结合临床症状及实验室检查、禁水试验、血管加压素试验等进行明确病因诊断。其治疗应根据病因选择适宜的治疗方法,除原发病治疗外,中枢性尿崩症患者通过激素替代治疗,肾性尿崩症患者以对症支持治疗为主。

对存在颅脑创伤、颅内肿瘤、开颅手术术后、长期精神刺激、肾性尿崩症家族遗传史的儿童或青少年,定期体检和及时治疗非常有必要。一旦体检中发现排尿明显增多,都需要在医生的指导下进一步检查。

在体检或其他情况下发现儿童排尿明显增多且烦渴多饮,高度怀疑可能发生小儿尿崩症时,应及时就医。

已经发作小儿尿崩症的患儿,若出现体重下降、皮肤干燥等高渗性脱水症状,应立即就医。

大多数患儿优先考虑去儿科就诊。

若患儿出现其他严重不适反应或并发症,如体重下降、皮肤干燥等高渗性脱水症状,可前往泌尿科就诊。

因为什么来就诊的?

排尿增多是一过性还是持续性的?

目前患儿都有什么症状?(如多尿、多饮、烦渴等)

是否有以下症状?(如精神萎靡、体重下降、神志改变等症状)

患儿既往或现在是否存在颅脑创伤或颅内肿瘤?

尿液性质检查

包括尿比重测定及血尿渗透压测定,尿比重通常为1.001~1.005,尿崩症患儿尿渗透压<200mOsm/L。

肾功能及电解质检查

尿崩症患者血钠正常或升高,尿钠升高,尿液浓缩功能下降,其他肾功能正常。

禁水试验

可用于年长儿,以排除精神性多尿。试验前先测体重,禁水6~10小时,若尿量减少,尿相对密度增高,则为精神性多尿。真性尿崩症患儿尿量无明显减少,尿相对密度<1.012,尿渗透量<300mOsm/L,出现明显脱水、体重减轻,若体重减轻大于3%~5%或血钠>150mmol/L,宜中止试验。

垂体加压素试验

肌肉注射水溶性垂体加压素0.1U/Kg,若尿量减少,尿相对密度达到1.015,则为中枢性尿崩症,而非肾性尿崩症。

ADH测定

中枢性尿崩症者血中ADH浓度降低,测定方法比较复杂,特异性及灵敏度都不高,故通过动态观察。

尿量测定

通过对患儿24小时的尿量进行统计,可以判定患儿是否存在多尿现象。

血电解质测定

通过测定患者血液中钙、钾等离子浓度,判断是否是由于高钙血症、低钾血症引起。

基因检测

用于判断是否是由基因缺陷引起的原发性尿崩症。

其他检查

对继发性尿崩症患者可进行头颅MRI检查,以了解下丘脑及垂体的形态改变,排除颅内肿瘤。此外,还可做颅脑X线检查、颅脑超声、颅脑血管造影及垂体功能检查等。

小儿尿崩症的诊断标准包括临床表现,即多饮、多尿、低比重尿(尿比重<1.2010),低渗透压尿(尿渗透压<200mOsm/L),行禁水试验排除精神性多尿,垂体加压素试验以确诊为中枢性尿崩症或肾性尿崩症。

小儿尿崩症的治疗应根据病因选择适宜的治疗方法,除原发病治疗外,中枢性尿崩症患者可进行激素替代治疗,肾性尿崩症患者以对症支持治疗为主。

小儿尿崩症的一般治疗包括供给足够水分,特别是婴儿,以防脑发育受损,多尿未控制时应给予低盐饮食,并适当限制蛋白质食物,继发性尿崩症者应同时治疗原发病。肿瘤患者根据肿瘤的性质、部位决定外科手术或放疗方案,对精神性多尿患者可寻找导致多饮、多尿的精神因素,以对症治疗,进行精神疗法。

中枢性尿崩症

血管加压素替代疗法

首选药物为鞣酸加压素(即长效尿崩停),为脑神经垂体提取物,吸收缓慢,可先从小剂量开始应用,1次注射作用可维持3~5天或更久,注射后需待再次多尿才能注射第2次。若疗效不理想,则可逐步增加剂量,用药过多可造成水中毒或血管平滑肌收缩,出现面色苍白、腹痛、血压升高等不良反应。

也可选用1-脱氨基-8-右旋精氨酸加压素(即DDAVP),抗利尿作用较强,无明显血管收缩副作用,目前最常用的口服剂去氨加压素,疗效可维持8~12小时,可从小剂量开始,服药后很少出现头痛、恶心等不适症状。如不限制饮水,也可引起水潴留。

卡马西平,可以通过刺激垂体分泌加压素,达到减少尿量的效果,适用于轻度中枢性尿崩症患儿。

氯贝丁酯,可以刺激垂体分泌加压素,从而使尿量减少。

非激素疗法

首选药物氢氯塞嗪,此法适用于轻型或部分性尿崩症,其不良反应为可引起电解质紊乱、低血钾等症状,可同时补充钾制剂。

泌尿系统损伤继发性尿崩症

应消除病因,治疗原发病,用尿素口服对继发性尿崩症的治疗,可取得较好的效果。

遗传性尿崩症

治疗困难,其治疗目的为保证适当热量摄入,保证正常生长,避免严重脱水,早期治疗可尽量减少生长和智能的落后,常用药为氢氯噻嗪、吲哚美辛等。肾性尿崩症的治疗应以避免高张性脱水及减少尿量为主要目标,一旦钠摄取量<0.7mmol/Kg,就应适当减少蛋白质摄取量,每天少于1g/Kg,但注意不要影响婴儿的生长发育。

小儿尿崩症中原发病为颅脑肿瘤患者,应根据肿瘤的性质、部位决定外科手术或放疗方案。

小儿尿崩症的营养治疗包括供给足够水分,特别是婴儿,以防脑发育受损,多尿未控制时应予低盐饮食,并适当限制蛋白质食物。

小儿尿崩症患儿的预后首先取决于基本病因,原发病为颅脑肿瘤或全身性疾病时预后不良。及早诊断、治疗尿崩症,可预防膀胱扩张、输尿管和肾盂积水。少数渴感缺乏或减退的病人,可能引起血管性虚脱或中枢神经系统损害,预后较差。

患儿经过及时诊治,可长期维持正常生活,但很少能彻底治愈。

原发病为颅脑肿瘤或全身性疾病时预后不良,除上述原发病的的特发性中枢性尿崩症病人,在充分的饮水供应和适当的抗利尿治疗下,通常可以基本维持正常的生活,对寿命影响也不大,一些女病人怀孕和生育也能安全度过。未及时治疗导致膀胱扩张、输尿管和肾盂积水,进而引发肾功能障碍者,可降低自然寿命。

小儿尿崩症患者需每个月进行复查,进行相关实验室检查,以避免病情加重。

小儿尿崩症的饮食调理需适当限制钠盐的摄入,同时给予高热量、低蛋白、高维生素、易消化的食物,从而减少水的需要量,并有利于尿量的减少,给患儿多吃牛肉、羊肉、猪肾等以及新鲜蔬菜、水果。

患儿进行药物治疗前应供给足够水分,特别是婴儿,以防脑发育受损。

患儿多尿未控制时应予低盐饮食,并适当限制蛋白质食物。

禁忌辛辣、海腥、发物及碱性食物,如葱、蒜、韭菜、杏仁、栗子、带鱼、黄鱼、鲳鱼、螃蟹等。

小儿尿崩症的护理工作较为繁重,需严格观察患儿的生命体征及意识改变,准确记录24小时出入量,尤其是饮水量及尿量。此外,需多与患儿及家长沟通,使其配合治疗。

适量运动:普通患儿和术后可下床活动患儿,可在家长的陪同下进行适量运动,活动活动手脚,促进血液循环,防止肌肉发育不良。

及时更换患儿纸尿布,避免引起患儿会阴部的湿疹。

小儿尿崩症确诊后需要严格观察患儿的生命体征及意识改变,注意有无发热、头痛、嗜睡、烦躁。

准确记录24小时出入量,尤其是饮水量及尿量婴幼儿,每次尿量较少,需用集尿袋收集尿液,用注射器测尿量,以保证及时记录,每日测体重,正确收集血尿标本送检,及时了解化验结果,发现异常应及时报告。

加强与患儿及家长的沟通,进行有效的语言安慰、鼓励、表扬,因为尿崩症的治疗是一个长期的过程,需要安定患儿及家长的情绪,使之配合治疗。

原发性小儿尿崩症病因未明,而继发性小儿尿崩症常见病因有肿瘤、外伤、感染等,因此从病因上预防继发性尿崩症非常重要,应尽量早期发现、早期诊断、早期治疗。

对存在颅脑创伤、颅内肿瘤、开颅手术术后、长期精神刺激、肾性尿崩症家族遗传史的儿童或青少年,定期筛查是有必要的。一旦体检中发现排尿明显增多,都需要在医生的指导下进一步检查。

对可能引发患儿尿崩症的原发病积极治疗,如脑部感染、低钾血症、高钙血症。如果患儿需要长期使用锂剂,需要记录好患儿每天的出入量,做好病情监测,以免出现尿崩症。

产前检查:若夫妻双方中有人存在尿崩症的家族史,备孕时应做好产前疾病筛查。

在儿童年幼时要加强看护,避免因为玩闹而导致颅脑受损,从而使得小儿出现尿崩症。

4045点赞

参考文献

[1]诸福棠,胡亚美名誉主编.实用儿科学.第8版[M].北京:人民卫生出版社,2015.

[2]曹雪宏,周成,吴碎春.尿崩症患儿的护理[J].护士进修杂志,2007.(19).

[3]刘晓景,李春枝.儿童尿崩症病因即临床特点分析[J].中国卫生标准管理CHSM,2016.

[4]刘旭昕.小儿尿崩症的治疗心得[J].中外健康文摘,2011,08(19):267-268.

[5]辛颖.儿童尿崩症诊治进展[J].中华实用儿科杂志,2013,28(8):638-640.

[6]白改改,王志.临床医学[M].儿童尿崩症病因分析及诊治体会,2020.