小儿干扰素γ受体缺陷病

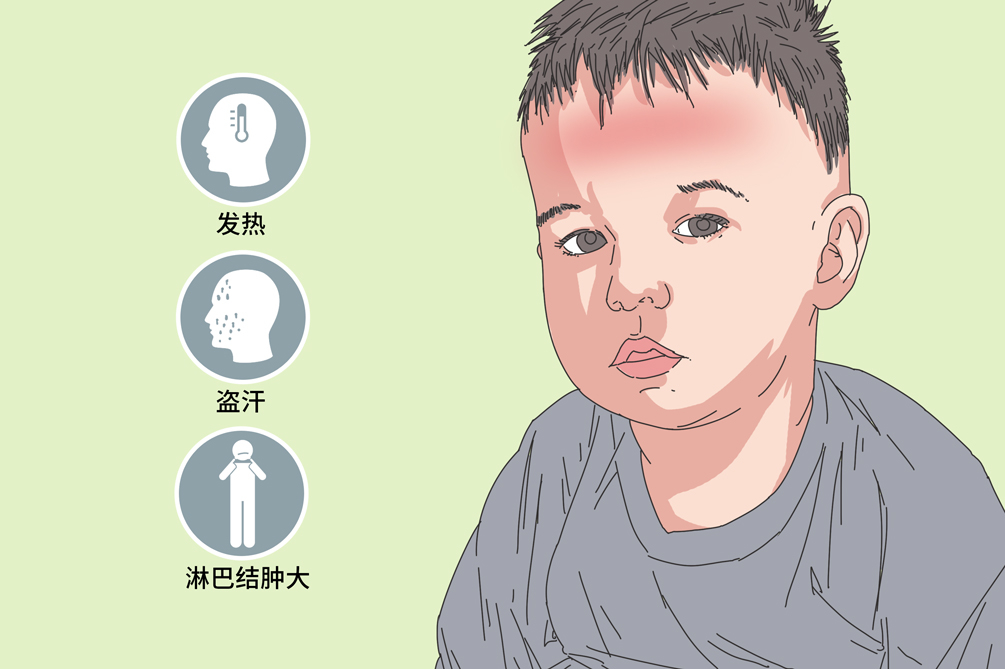

小儿干扰素γ受体缺陷病是一种常染色体隐性遗传性疾病,以严重的分支杆菌和沙门氏菌感染以及卡介苗(BCG)接种引起播散性感染为特征。小儿干扰素γ受体缺陷病是由于基因出现突变,发生严重的非结核分支杆菌感染或卡介苗成为播散性全身感染。本病常表现为发热、盗汗、淋巴结肿大、肝脾肿大,可通过抗结核药物以及手术治疗改善,但无法完全治愈。

- 就诊科室:

- 儿科、传染科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Interferon gamma receptor deficiency in children

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 肺癌、食管癌

- 治疗周期:

- 需要长期持续性治疗

- 临床症状:

- 发热、盗汗、淋巴结肿大、肝脾肿大

- 好发人群:

- 有遗传因素的人群

- 常用药物:

- 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、对氨基水杨酸钠、乙胺丁醇

- 常用检查:

- 免疫学检查、组织活检、基因检查

小儿干扰素γ受体缺陷病是一种少见的常染色体隐性遗传疾病,由于IFNGR1的基因出现突变引起,本病好发于有遗传因素的人群。

基因突变

由于IFNGR1的基因出现突变,导致IFN-γR1完全不表达,而IFN-γ是抗卡介苗和非结核分支杆菌最关键的因素,IFNGR1的基因突变后使其免疫杀伤机制发生障碍,因而发生严重的非结核分支杆菌感染或卡介苗成为播散性全身感染。

接种卡介苗

卡介苗属于一种活菌疫苗,由于患儿有先天的基因突变,天生对结核杆菌无抵抗力或抵抗力很弱,会产生严重的卡介苗反应。

感染环境分枝杆菌

环境分枝杆菌属于非结核分枝杆菌,不属于病原体,部分患儿可能会感染环境分枝杆菌,诱发产生本病。

小儿干扰素γ受体缺陷病临床上较为罕见,国内目前无权威流行病学数据。

有遗传因素的人群

小儿干扰素γ受体缺陷病是一种临床罕见的常染色体隐性遗传性疾病病,当家族有亲属发病,则发病的风险就会上升,可能出现该病。

小儿干扰素γ受体缺陷病的临床表现主要由于非结核分支杆菌感染和播散性卡介苗感染引起的发热、盗汗、淋巴结肿大、肝脾肿大。本病治疗不及时,可引起食管癌、肺癌等肿瘤的并发症。

发热

患者多在午后出现体温升高,一般为37~38℃之间。

盗汗

由于结核分枝杆菌的活动,常表现为入睡后汗出异常,醒后汗泄即止的特征性流汗表现。

淋巴结肿大

小儿干扰素γ受体缺陷病出现的播散性卡介苗感染会导致接种部位邻近的淋巴结肿大和破溃化脓,进而发生全身性播散;非结核分支杆菌感染会在感染后出现淋巴结肿大。

肝脾肿大

小儿干扰素γ受体缺陷病出现的结核分枝杆菌感染可播散至全身,为血行播散型结核,当播散后可合并肝脾结核,表现为肝脾肿大。

肿瘤

小儿干扰素γ受体缺陷病易患肿瘤可能是由于IFN-γ具有抑制血管增生、促细胞凋亡的效应,可激活免疫系统产生抗肿瘤侵袭应答,而IFNGR1缺陷则使IFN-γ失去抗肿瘤侵袭应答。由于肿瘤原发部位与侵犯部位不同症状也不同,比如食管癌常出现吞咽困难、肺癌有咳嗽、咳血等症状。

小儿干扰素γ受体缺陷病常在生后一个月时接种卡介苗后2个月发生播散性卡介苗,因此,当遇到接种部位邻近的淋巴结肿大和破溃化脓应积极到小儿内科或其他相应科室就诊。通过免疫学检查、影像学检查、组织活检、基因检查等检查对本病进行诊断,但要注意本病要与血行播散型结核疾病相鉴别。

当患儿出现发热、盗汗、接种卡介苗部位邻近的淋巴结肿大、肝脾肿大等症状时,应及时就医。

已经确诊小儿干扰素γ受体缺陷病的患儿,应严格控制注意避免感染,一旦有感染征象表现时,应立即就医。

大多患者优先考虑去小儿内科就诊。

若患者已经出现发热、盗汗、淋巴结肿大、肝脾肿大等症状,可考虑到传染科就诊。

之前出生后有进行基因筛查吗?

生后多久接种的卡介苗呢?

从什么时候出现这些症状的呢?

家里有无相类似的病史?

之前是否就诊过?结果如何?

血常规检查

患者血清急性炎症因子阳性。

免疫学检查

外源性IFN-γ诱导患儿和无临床表现的杂合子的外周血中的细胞产生TNF-α的能力下降。体外非结核分支杆菌刺激患儿T细胞的增殖反应正常,但产生IFN-γ的数量减少。

影像学检查

对小儿干扰素γ受体缺陷病的患儿常规进行X线检查和B超检查,可以发现肝脾淋巴结肿大,肺炎等病变。

活体组织检查

少见多核巨细胞,甚至缺如。早期在病灶中难以发现分支杆菌,之后较易发现,鸟分支杆菌最常见到,且大量分布,并使预后恶化。

基因检测

进行IFNGRI基因分析,观察有无基因突变。

仅就临床表现诊断往往极为困难,病理检查则需反复进行,也只能检出分支杆菌。用特异的抗体检测细胞表面是否表达IFN-γR1分子,可初步诊断本病。

确诊则需要做基因测序及患儿细胞对IFN-γ刺激的反应。发现IFNGRI基因缺失或IFN-γRl分子功能缺陷即可诊断。

血行播散型结核疾病,患者是由原发型肺结核发展而来,表现为发热、盗汗、消瘦、乏力、纳差、全身不适等表现,可有头痛、呕吐、咯血、胸痛等表现。与小儿干扰素γ受体缺陷病症状类似,可进行基因测序,发现IFNGRI基因缺失即可鉴别。

小儿干扰素γ受体缺陷病患者目前临床尚无IFNGR1缺陷病例基因治疗报道,但可通过预防性给予抗结核药物进行治疗,此外还可在发病之前或症状被控制后进行干细胞移植手术达到治疗效果,本病需要长期持续性治疗改善。

抗结核药物

其中包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、对氨基水杨酸钠、乙胺丁醇,由于禁用卡介苗,应预防性给予抗分枝杆菌药物,原则上终身治疗,但抗结核药有周围神经炎、胃肠道刺激症状、肝损等不良反应,应积极观察患者服药后的反应。

干细胞移植手术

是一种将具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞移植到患儿体内的手术,需要在发病之前或症状被控制后进行,是较为理想的治疗方法。但由于患者血浆IFN-γ浓度升高而导致的高发生率的移植排异反应使其复杂化,故移植前可预先降低IFN-γ浓度。

本病预后不佳,目前无法治愈,但可缓解症状,达到临床治愈,但重症患儿可致死,患儿需要每1个月复查一次体格检查和胸片。

本病目前无法彻底治愈,但部分患儿可通过干细胞移植手术使患者达到临床治愈。

患者可于10个月到11岁死亡,在感染结核分枝杆菌或接种卡介苗后,可在3个月内呈全身播散,常于2~5年内死亡。

患者需定期进行复查,至少每1个月对患儿的体格检查和胸片进行分析,判断患儿的病情情况。

小儿干扰素γ受体缺陷病患儿无需特殊饮食,注意营养丰富、均衡即可。

对于小儿干扰素γ受体缺陷病,在护理上应注意患儿的休息时间,避免接触传染病人,帮助患儿患者及家属正确认识疾病,同时还需要患儿进行适当运动,增强体质。需要特别注意的是,本病患儿应避免接触结核患者以及禁止接种卡介苗疫苗。

注意休息和运动,勿过劳,掌握动静结合,休息好,有利于疲劳的恢复,运动可以增强体力,增强抗病能力,两者相结合,可更好的恢复。

合理添加衣物,避免与传染病人接触,预防感染。

小儿干扰素γ受体缺陷病主要是因为基因突变导致,所以无法进行有效的预防,但可通过对孕妇进行羊水穿刺或基因监测来筛查胎儿是否存在本病。

进行家族调查和遗传咨询,一旦家族有人患过此病,需严格筛查。

在孕期通过绒毛活检与羊水穿刺来进行基因检测,明确有无突变。

本病为基因突变引起,无有效的针对性预防措施。但对于有免疫缺陷家族史的患儿,应严禁接种卡介苗。

4807点赞

参考文献

[1]肖敏,蒋利萍.干扰素-γ受体1部分缺陷病临床及分子特征分析[J].免疫学杂志.2020.36(07).606-611.

[2]胥焕,蒋利萍,邢超,刘霞,肖剑文.干扰素γ受体1缺陷患儿的临床特征及功能、基因分析[J].第三军医大学学报.2014.36(18).1920-1924.

[3]谢莉,杜凤娇,杨新婷.全血γ-干扰素释放试验对活动性结核病的辅助诊断价值研究[J].结核病与胸部肿瘤.2018.000(002).114-118.