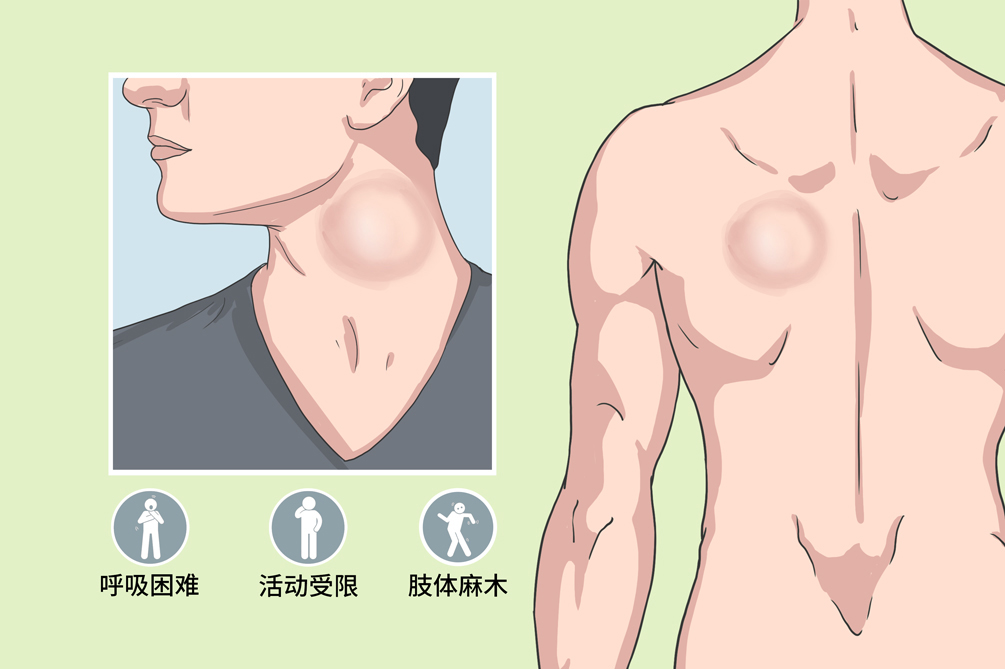

蛰伏脂瘤是一种缓慢生长的较为罕见的良性肿瘤,好发于肩胛、胸、颈、股等处。常位于皮下,偶有触痛。可能产生的危害是由于肿瘤过大而导致神经压迫引发某些症状如肢体麻木或因发生部位而导致活动受限,如果肿瘤在颈部位置,过大则可压迫气管造成呼吸困难,严重病例甚至发生窒息。主要治疗方法一般为外科切除,预后较好,局部完整切除后不复发。

- 就诊科室:

- 肿瘤科、急诊科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Hibernoma

- 疾病别称:

- 棕色脂肪瘤、冬眠瘤

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 无

- 治疗周期:

- 7~21天

- 临床症状:

- 肿块、呼吸困难、肢体麻木

- 好发人群:

- 20~50岁成人

- 鉴别诊断:

- 粘液性脂肪肉瘤、黄色瘤

- 常用检查:

- 免疫组织化学、特殊染色、影像学检查

典型

主要发生于机体肌肉,在镜下细胞呈不同程度的分化。

黏液型

主要发生于男性,为显著的黏液变。

脂肪瘤样变异

常发生于大腿,为无空泡脂肪细胞伴罕见蛰伏脂瘤性特征。

梭形细胞变异

常发生于头皮的后颈部,为含有梭形细胞的变异。

蛰伏脂瘤是被白色脂肪组织分隔的棕色脂肪实体,目前病因与发病机制尚不明确,总的来说,可能与遗传因素、环境因素有关。

遗传因素

蛰伏脂瘤细胞内存在染色体结构异常,这部分染色体上的基因不能正常指导棕色脂肪细胞的合成和运行,因此就有可能导致蛰伏脂瘤,当这个个体孕育下一代时,就会将这一部分异常的基因遗传给自己的孩子,当这部分异常基因开始指导细胞功能的运行时,就会使这个孩子也有可能患上蛰伏脂瘤。

饮食因素

可能与平日摄入过多脂肪有关。

当机体免疫力下降,免疫细胞不能及时处理异常的脂肪细胞时,有可能引发蛰伏脂瘤。

蛰伏脂瘤为罕见病,据国外报道百余例,国内近30年仅报道10余例,蛰伏脂瘤约占所有脂肪性肿瘤的1.1%,占良性脂肪性肿瘤的1%~6%。发病高峰在30岁,60%发生于30岁及40岁;5%发生于2~18岁儿童;7%发生于60岁以上的成年人。最常见于大腿部(30%),然后是肩部、背部、颈部、胸部、手臂、腹腔或腹膜后,比较罕见的位于纵膈、乳腺及肾上腺。

蛰伏脂瘤多发生于20~50岁成人,无性别差异,可能由于此类人群精神压力比较大,所以容易发生免疫力下降或者其他问题,最终导致发生此疾病。

蛰伏脂瘤的典型症状就是可触摸到皮下肿块,多数人感觉不到疼痛,少数人触摸肿块会有触痛。肿瘤部分的皮肤较温暖,10%的患者为肌内型。大多数病例为偶然发现,且无临床症状,有症状者多是由于病变压迫临近解剖结构而导致。

肿瘤上覆盖的皮肤较温暖,这是由于肿瘤内血管丰富导致。

好发于肩胛间区。但其它部位(如颈、腋部、腹部和纵隔)也可发生。

单个皮下肿块,略硬,直径3~12cm左右或更大。缓慢地长大。

无自觉症状,或有压痛。

成年人多见,但亦发于儿童。

呼吸困难,如果肿瘤位于颈部则过大会导致压迫气管,使得患者呼吸困难。

肢体麻木,当肿瘤过大时,可因神经压迫引起症状如肢体麻木。

活动受限,因肿瘤发生部位使得机体活动受限。

当出现肩、颈、肩胛区软组织肿块时需及时就医。蛰伏脂瘤主要通过免疫组织化学、影像学等检查可确诊,本病需与黏液性脂肪肉瘤等疾病相鉴别。

在无意外事故发生的情况下身上有明显的肿块,且有触痛,肿块部分覆盖的皮肤较周围皮肤来说较温暖时,应及时就医。

当颈部出现肿块并且呼吸困难,或身上出现肿块并且肢体麻木时,需立刻就医。

大多数患者优先考虑到肿瘤科就诊。

若患者出现其它严重不适反应,如肢体麻木、活动障碍、呼吸困难,应立即就诊急诊科。

肩部或者其他部位存在皮肤凸起的情况吗?

肿块疼痛是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如肿块疼痛、呼吸困难等)

用过什么药物吗?用药后有好转吗?

既往有无其他的病史?

免疫组织化学

根据抗原抗体反应和化学显色原理,利用肿瘤标志物来确定患者组织细胞切片上是否有肿瘤细胞的存在,假如检测结果为S-100阳性,Des、MSA阴性可确诊。

特殊染色

通过脂肪染色,可显示蛰伏脂瘤肿瘤细胞内的产生的脂滴,如果油红O染色阳性则可确诊。

影像学检查

通过确认是否为蛰伏脂瘤的影像学表现,即位于皮下软组织内肿块,少数发生于肌肉间,含脂肪密度,呈圆形或椭圆形,边缘清楚等特征来确诊。

X线检查

病变局都软组织肿胀或肿块,病变局部切线位X线摄影显示,肿块密度多低于肌肉而稍高于脂肪,病变致使皮下脂肪移位,肌间隙不清。病变位于纵隔者,使纵隔影增宽或形成密度很低,边缘清楚且明显透亮的脂肪性肿块突入肺内,而病变越大透亮影越明显,一般X线平片即可做定性诊断。

CT检查

CT平扫显示,肿瘤形态可不规则,多呈分叶状,边缘光整也可不光整,境界清楚。肿瘤密度为脂肪性低密度、肿瘤密度较均匀也可不均匀,其内可见线条状的纤维间隔,肿瘤致使周围组线器官受压移位变形CT增强扫描显示肿瘤可无强化或有轻度强化。

MRI检查

平扫MRI 显示,T1WI肿瘤呈均匀或不均匀的高信号强度,边缘光整也可不光整,境界清楚。T2WI肿瘤呈均匀的高信号强度,边缘光滑,境界清楚。增强MRI扫描显示肿瘤无强化。

US检查

病变形态规则、边缘光滑、境界清楚,病变回声为实质不均低回声区。肿瘤无增强效应。

通过术前探针活检确认是否为冬眠瘤来确诊。

通过PET/CT检查,假如出现PET/CT表现高FDG摄取,同机CT显示含脂肪性肿块,且对周围组织无侵犯的特征性表现,则可确诊。

粘液性脂肪肉瘤

通过在镜下观察瘤细胞的形态结构,蛰伏脂瘤的瘤细胞为圆形或多角形,罕见细胞异型性及核分裂象,而黏液样脂肪肉瘤细胞的异型性及典型的多分支状“鸡爪样”的毛细血管网,可将其鉴别。

黄色瘤

通过镜检,黄色瘤细胞体积一般较小,并伴有增生的成纤维细胞和炎性细胞,不形成小叶结构,而冬眠瘤细胞呈分叶状,二者可加以区分;也可通过免疫组织化学CD68阳性、S-100蛋白阴性,可将其鉴别。

圆形细胞型脂肪肉瘤

瘤细胞一般比冬眠瘤细胞为小,有明显异型,核分裂多,常伴有梭形及单大泡脂肪母细胞,不形成小叶结构。

目前蛰伏脂瘤尚无标准的治疗方法,大多数患者都是采取尽早手术切除的治疗方法,以免压迫附近的解剖器官,术后还要根据患者的特异性体质进行相应的治疗。

蛰伏脂瘤可使用镇痛药缓解疼痛,类固醇注射以及射频。

此病尚无特异有效的药物治疗。

当患者的肿瘤过大时,应采取手术切除的方法,由于该肿瘤直径较大,为5~15cm,因此需要采用传统开放手术。传统手术的优点是在手术过程中可人为控制手术力度,但由于其开口大,所以创伤大,但是手术中暴露良好,出现肿瘤残留的可能性较小,术后复发几率低。术后应注意不要做大幅度运动,按时清理伤口,以免伤口受损害。

蛰伏脂瘤经过手术切除以后,均可治愈,复发率尚不明确。可维持患者正常的生活质量,无恶性转化的潜在可能。

蛰伏脂瘤为良性肿瘤,蛰伏脂瘤一般能治愈。

蛰伏脂瘤一般不会影响患者的自然寿命。

蛰伏脂瘤患者术后需按时复查,至少每年一次,主要复查超声检查、CT等。

蛰伏脂瘤患者术后应加强营养,忌食辛辣、油腻的食物,忌吃生冷食物,宜食清淡、易消化的食物,促进伤口恢复。

患者术后若无恶心、呕吐反应,可直接食用普通饮食。日常饮食合理搭配,粗细适量,多食蔬菜水果以及鸡蛋、瘦肉、豆类等高蛋白食物,增强体质,促进伤口恢复。患者尽量少进食不易消化、辛辣、油腻、生冷的食物。

患者术后注意尽量不要触碰伤口,保持伤口的干燥、洁净,保持心情愉悦,遵照医嘱按时服药,可以适当做一些运动来维持健康。

注意保持伤口的干燥洁净,定时换药。

术后需保持大便通畅,防止便秘引起术后出血。若大便干燥或排便困难,应在医生指导下使用软化大便药物。

术后需避免跑步等剧烈活动,手术部位需注意减少活动,防止伤口出血或延迟愈合。

由于蛰伏脂瘤病因不明,目前还没有明确的特异性的预防方法,可以建立良好的生活习惯,来预防疾病的发生。并且多注意身体上的异常情况,尽早确诊,尽早治疗才能够防止疾病的恶化。

注意均衡的营养搭配,多吃富含蛋白蛋白质和维生素且易消化的食物。

经常运动,一周3~5次有氧运动可以有效消耗脂肪。

要养成定期体检的习惯。

4973点赞

参考文献

[1](美)B.J.Manster等(作者),赵斌,王光彬(译者).非创伤性骨肌诊断影像学[M].山东:山东科学技术出版社,2018.

[2]焦次来,王宇翔,,焦忱忱,刘再加.左侧胸壁冬眠瘤18F-FDGPET/CT显像一例[J].海南医学,2016.

[3]曾磊,李里香.冬眠瘤的临床病理观察[J].实验与检验医学,2012.

[4]吴铁锋,刘志刚编著.皮肤病症状鉴别诊断与治疗[M].江西科学技术出版社,1999.04.

[5]陈公白等主编,神经系统疾病基础与临床[M].上海科学技术出版社,1989.06,354.