着色芽生菌病是由暗色真菌感染皮肤和皮下组织引起的慢性进行性肉芽肿性疾病,无明显潜伏期,病史长短不一。暗色孢科真菌腐生于潮湿腐烂的植物及泥土中,皮肤和黏膜损伤是病原菌进入人体的主要途径,故皮损多见于身体暴露部分,尤其是手和足。针对该疾病主要利用外用药物以及系统药物进行治疗,其次还可进行外科手术切除以及一系列物理治疗方法,经过积极治疗一般预后较好。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Chromo blastomycosis

- 疾病别称:

- 着色霉菌病、黄色酿母菌病

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 象皮肿

- 治疗周期:

- 视病情而定

- 临床症状:

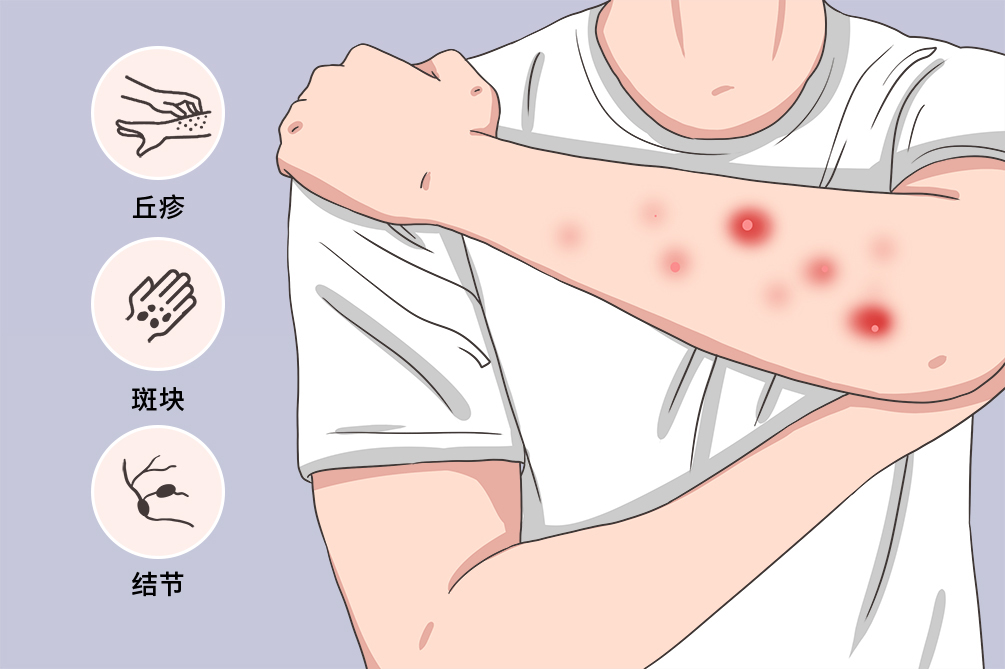

- 丘疹、斑块、结节

- 好发人群:

- 男性、户外劳动者

- 常用药物:

- 伊曲康唑、两性霉素B、5-氟胞嘧啶

- 常用检查:

- 真菌镜检、真菌培养、皮肤活检

着色芽生菌病主要由五种暗色孢科真菌引起,分别属于4个属,即卡氏枝孢霉、紧密着色真菌、裴氏着色真菌、疣状瓶霉和嗜脂色霉,以着色霉属和枝孢瓶霉属为主。通过皮肤和黏膜损伤传播,人与人之间不直接传染,常见于男性及户外工作者,基础疾病、外伤为本病的诱发因素。

着色芽生菌病的致病菌主要以着色霉属和枝孢瓶霉属为主,其中着色霉属中最常见的致病菌是裴氏着色真菌。病原菌可通过损伤的皮肤和黏膜进入人体。

基础疾病

系统性疾病患者免疫功能低下且部分系统性疾病,如糖尿病会产生微血管病变,从而导致周身循环较差,易感染真菌而诱发着色芽生菌病产生。

外伤

皮肤外伤处为致病菌提供了方便侵袭的途径,更易感染入侵,因此易诱发本病产生。

皮肤着色芽生菌病散发于全世界,但以热带和亚热带地区为多。我国大多数省市都已有发现,多数为卡氏枝孢霉和裴氏着色菌,特别是山东章丘一带有小范围流行区。

男性

男性占比较大,女性少见。

户外劳动者

暗色孢科真菌腐生于潮湿腐烂的植物及泥土中,户外劳动者容易接触且易产生外伤,皮肤和黏膜的破损为致病菌提供了便利的入侵条件,故好发本病。

着色芽生菌病损害好发于身体暴露部位,最常见于小腿、足部和前臂。大致表现为结节性梅毒疹样、银屑病样、疣状皮肤结核样、乳头瘤样和瘢痕象皮肿样,长期增殖性病变有可能癌变。病程较长时,可并发肢体损害,出现象皮肿及畸形。

结节、斑块

开始为粉红色小丘疹逐渐扩大成突出的结节,融合成斑块,高出皮肤之上。

通过表皮排除现象

表面疣状或乳头瘤样增生,呈污秽状,常有溃疡并结褐色的痂,压之有少量脓液溢出,皮损表面常有黑点,为重要的病理现象,称“通过表皮排除现象”。黑色的病原菌被排除到表皮形成黑点,故在此处查菌容易阳性。

瘢痕

皮损边缘清楚,周围皮肤呈暗红色或紫色浸润。老的损害可自愈,留下萎缩性或肥厚性瘢痕。损害可沿淋巴管扩散,在四周形成新的结节,有时呈带状分布,如孢子丝菌病样,亦可经自我接种或损害直接蔓延而扩大。

由于淋巴液淤积的长期刺激,致使皮肤和皮下组织增生,皮皱加深,皮肤增厚、变硬、粗糙,并可有棘刺和疣状突起,外观似大象皮肤。

当着色芽生菌病患者见皮损处小丘疹逐渐扩大成突出的结节,融合成斑块,溃疡结痂后按压可有脓液溢出时,应就诊于皮肤性病科,做真菌镜检、培养及组织病理学检查,明确诊断。

见粉红色小丘疹逐渐扩大成突出的结节时,应在医生的指导下判断为何种疾病进行下一步治疗。

若见表面疣状或乳头瘤样增生,溃疡并结痂、溢脓,皮损表面常有黑点时,应及时就医。

出现肢体象皮肿和畸形时,应立即就医。

优先考虑去皮肤性病科就诊。

若患者出现其他不良反应或并发症,如伴有象皮肿、畸形时,可在感染科、普外科就诊。

目前皮损出现部位有哪些?

皮损出现多长时间了?

目前除皮损外有其他症状出现吗?

既往是否患有其他疾病?(如糖尿病、高血压等)

是否经常在在户外环境暴露?

真菌镜检

取皮损处进行直接真菌镜检,取皮损处分泌物直接涂片镜检,可见棕色圆形厚壁分隔的孢子硬壳小体,可协助诊断本病。

真菌培养

真菌培养可确定真菌感染,可判断是卡氏枝孢霉、紧密着色真菌、裴氏着色真菌、疣状瓶霉和嗜脂色霉何种菌种感染所致。

皮肤活检

组织病理学病理组织可见厚壁棕黄色孢子,同时伴有表皮假上皮瘤样增生、化脓性肉芽肿性炎、纤维增生机化等病理改变,对本病具有诊断意义。

临床表现为结节性梅毒疹样、银屑病样、疣状皮肤结核样、乳头瘤样和瘢痕象皮肿样。

诊断依据为皮损直接检查或病理切片发现硬核体及培养有暗色孢科真菌生长。

着色芽生菌病治疗主要以促进皮损愈合为主,主要通过药物治疗,并配合局部温热疗法、手术治疗、冷冻治疗、光动力疗法等治疗方式。

外用药物

两性霉素B

可在病灶内注射两性霉素B,对敏感真菌感染宜采用较小剂量,疗程宜长。本品毒性大,不良反应较多,但它又是治疗危重深部真菌感染的唯一有效药物,使用本品时须慎重,治疗期间严密随访血、尿常规、肝肾功、血钾、心电图等,如血尿素氮或血肌酐明显升高时,则需减量或暂停治疗直至肾功能恢复。

系统药物

伊曲康唑

伊曲康唑吸收良好,口服后2.5小时内可达血浆浓度峰值,主要在肝脏代谢。儿童、老年患者在利大于弊时,可考虑使用本品或在医生指导下服用。伊曲康唑不良反应发生率伊曲康唑约为7.1%,多为与其他药物发生相互作用,因此服用本品时要谨遵医嘱。

5-氟胞嘧啶

与两性霉素B合用,有明显的协同作用。对氟胞嘧啶过敏者禁用,常见腹痛、腹泻、恶心、呕吐、意识模糊、头痛、幻觉等胃肠道、神经、精神系统不良反应,严重可影响心血管、血液系统及肾功,用药期间应定期检查血象。

外科手术切除,手术主要针对皮肤感染范围小的患者,对于早期感染范围局限在一定区域的着色芽生菌病的治疗效果较好,无复发案例。但对于感染范围大的病人来说比较麻烦,手术切除后需要进行植皮,手术难度增大、手术费用增加,最为重要的是病人痛苦增加。

局部温热疗法

使用蜡疗、热沙疗、热辐射等方法,使局部皮温升至40~50°,对有些病例有效。局部热疗不仅能够促进血管扩张及抗菌药物在组织中的扩散,提高药物吸收,且高温能抑制真菌生长,对辅助治疗有非常大的价值。

冷冻治疗

冷冻治疗是使用棉拭子在病灶局点滴液氮或使用液氮喷雾治疗的物理疗法。但冷冻会给患者带来明显疼痛感,可引起治疗部位水肿,形成水疱、结痂以及伴发细菌感染,并有留下明显疤痕的可能,不适用于面积较大及特殊部位的患者。

光动力疗法

光动力疗法其原理是通过病灶局部选择性光敏化作用来破坏肿瘤和其他病理性靶组织,同时联合抗真菌药治疗,可取得明显疗效,近些年,光动力技术治疗着色芽生菌病在临床上的应用也不断增加。

经过有效规范的治疗,着色芽生菌病通常能够得到治愈或症状减轻,若迁延日久,瘢痕广泛形成,则治疗十分困难。本病通常不影响自然寿命,一般半个月~1个月复诊。

着色芽生菌病可以治愈。

着色芽生菌病一般不会影响自然寿命。

患者需要在治疗后半个月~1个月到医院进行复诊,复诊时可进行真菌直接镜检,观察是否存在棕色圆形厚壁分隔的孢子硬壳小体。

着色芽生菌病一般无特殊饮食调理,忌辛辣刺激性食物,营养均衡丰富即可。

着色芽生菌病患者的护理以促进皮损愈合、止痒、止痛为主,出现冻疮还需避免皮肤创面合并感染及创面逐渐扩大。

日常生活

尽量避免处于野外环境,必要时应注意防护,尽量避免皮肤暴露。出现伤口时及时包扎,避免伤口接触其他损伤部位。

术后注意事项

术后应保持手术部位清洁、干燥,及时更换敷料,避免伤口发生感染。

用药管理

本病需患者长期坚持服用药物,故患者应遵循医嘱正确用药,保证治疗足疗程。

日常生活中时常观察皮损形态,是否好转痊愈或病情发生进展。

由于着色芽生菌病的临床表现缺乏特异性,易与其他感染性和非感染性疾病的皮疹混淆,易误诊、漏诊。故发现临床表现怀疑为本病时,应及早明确诊断。

着色芽生菌病为常见疾病,预防主要是在野外环境时尽量避免皮肤暴露,避免感染的发生,以免产生更大危害。

对长期处于野外环境的人群,尤其是男性,有基础疾病的患者,发现伤口时及时包扎,并及早处理。

户外活动时应尽量穿着长衣长裤,佩戴保护暴露部位皮肤的物品,尽量避免外伤的发生。如产生外伤,及时处理,进行包扎,并减少处于户外环境时间,避免疾病的发生。

4792点赞

参考文献

[1]赵辨.中国临床皮肤病学[M].南京:江苏凤凰科学技术出版社,2017:612.

[2]孙祺琳,余敏,陈骏.中国大陆地区52例皮肤着色芽生菌病回顾性分析[J].中国真菌学杂志.2020,15(2):101-105.

[3]尚盼盼,张福仁.着色芽生菌病的治疗进展[J].中国麻风皮肤病杂志,2017,33(2):125-128.