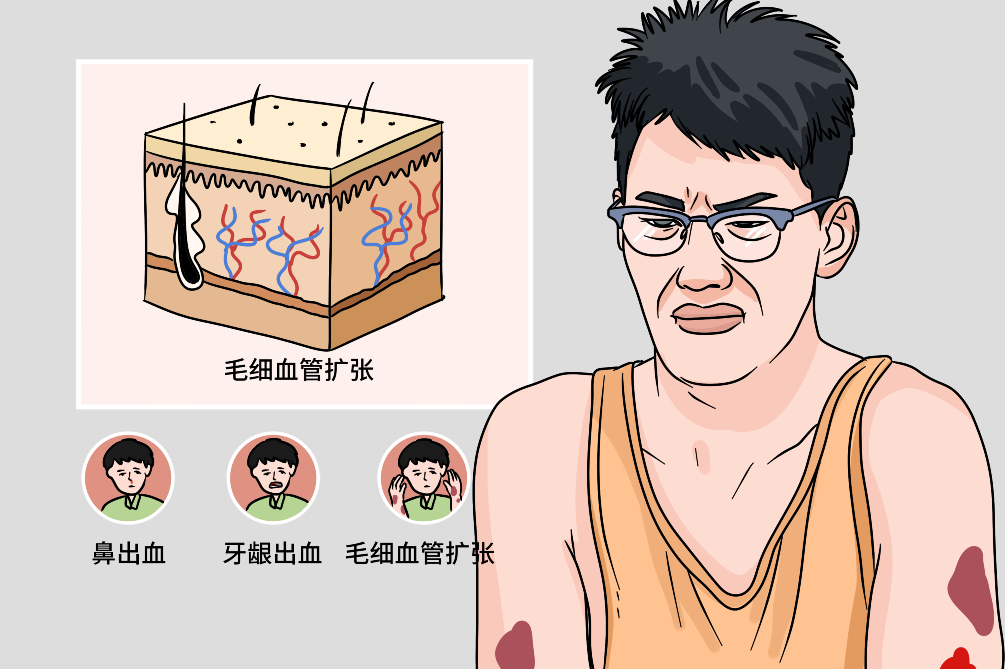

遗传性出血性毛细血管扩张症

遗传性出血性毛细血管扩张症又称为郎-奥韦综合征。本病是由于基因突变导致毛细血管扩张以及动静脉畸形引起的一种遗传性疾病。好发于青年,没有明显的性别差异。患者早期可以发现皮肤及黏膜出现血管扩张,表现为流鼻血等症状,晚期表现为消化道出血等。该病没有确切的治疗药物,只能对症治疗。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科、血液科、呼吸内科、消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Hereditary haemorrhagic telangiectasia,HHT

- 疾病别称:

- 郎-奥韦综合征、Babington病、Goldstein综合征

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 贫血、深静脉血栓形成、血管瘤

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 鼻出血、皮肤黏膜毛细血管扩张、胃肠道出血、肺动静脉畸形

- 好发人群:

- 青中年

- 常用药物:

- 富马酸亚铁、安络血、重组人源化抗血管内皮生长因子单克隆抗体、贝伐单抗

- 常用检查:

- 血清铁检查、大便常规检查、消化内镜检查

遗传性出血性毛细血管扩张症Ⅰ型

通常内皮糖蛋白基因突变引起。

遗传性出血性毛细血管扩张症Ⅱ型

激活素受体样激酶基因突变引起。

幼年性息肉病伴遗传性出血性毛细血管扩张症

幼年时期即有息肉病,并且伴有遗传性出血性毛细血管扩张症。

遗传性出血性毛细血管扩张症是由于基因突变导致血管异常发育及扩张的一种疾病,不具备传染性,主要在中青年多发。

遗传性出血性毛细血管扩张症由内皮糖蛋白或ACVRL1的突变引起,据文献报道该病与转化生长因子β超家族信号有关。遗传性出血性毛细血管扩张症基因主要与血管内皮有关,而它的突变会进一步导致血管结构异常,从微血管到直径几厘米的大型动静脉均可发生畸形。血管结构的异常使得血管壁变得更加容易破裂,并且有血液的湍流形成。

遗传性出血性毛细血管扩张症在各个种族均有发生,无明显性别差异,但在人种与地理上具有差异性分布。近年来本病的发病率有所增加,遗传性出血性毛细血管扩张症患者的外显率约为97%~100%,其外显率与患者年龄相关。临床上仍有20%患者家族史阴性,表明为一部分患者可能是自发性突变缘故。我国遗传性出血性毛细血管扩张症的病例报道常散见于各类医学杂志,目前还缺乏相关的权威流行病学调查统计学资料。

遗传性出血性毛细血管扩张症在青中年更容易起病,男女均可。

遗传性出血性毛细血管扩张症典型症状为皮肤及黏膜出现血管扩张、鼻出血,部分患者可有黑便、呕血、血尿、牙龈出血等症状。该病可以并发不同程度贫血、深静脉血栓形成、器官血管瘤。

皮肤及黏膜出现血管扩张

患者皮肤及黏膜常常出现直径1~3mm的鲜红色或紫红色的血管扩张,为针尖状、团块状或血管瘤状。用力按压后颜色常常消失。常好发于手、足、颜面、唇、口鼻腔以及消化道等部位。

鼻出血

鼻出血是遗传性出血性毛细血管扩张症最常见最早出现的症状,鼻出血出现的平均年龄是12岁,到21岁时,90%以上患者鼻出血症状明显。可表现为偶尔的或反复的顽固性大量鼻腔出血。

牙龈出血

患者常常表现为反反复复无原因的牙龈出血,该症状较为常见。

黑便

患者消化道血管扩张引起的出血,血液从肛门排出,使得粪便颜色呈鲜红、暗红或柏油样。

呕血

患者上消化道(食管、胃、十二指肠、胃空肠吻合术后的空肠、胰腺、胆道)黏膜血管扩张,发生出血后可表现为呕血。

血尿

由于遗传性出血性毛细血管扩张症患者尿道血管扩张,出血后引起血尿。

肺动静脉畸形

肺动静脉畸形是先天性的,会随着人体的生长而增大。病变常是双侧且多发,其中下肺常见。30%的遗传性出血性毛细血管扩张症患者会出现肺动静脉畸形,但其发生率与本病的致病基因不同而有差异。Ⅰ型遗传性出血性毛细血管扩张症相对常见。大多数患者在很多年里都没有明显症状,也有的患者会出现严重的或突发性的呼吸困难、发绀、咯血及疲乏等症状。然而,这些患者的首发症状常是由于动静脉分流所致的中枢神经系统的并发症如中风、一过性脑缺血性发作和脑脓肿等,伴有肺AVM的孕妇出现肺出血的风险很高。

贫血

由于遗传性出血性毛细血管扩张症患者常常会自发行的出血,所以会表现为不同程度的贫血。依据血红蛋白浓度将贫血分为轻度、中度、重度、极重度贫血,在海平面地区,成年男性<120g/L,成年女性<110glL,孕妇<100gL考虑贫血。轻度的血红蛋白浓度>90gL,但小于正常值。中度的血红蛋白浓度60~89g/L。重度的血红蛋白浓度30~59g/L。极重度的血红蛋白浓度<30g/L。

深静脉血栓形成

由于遗传性出血性毛细血管扩张症引起的血管病变会导致血流形成湍流,血栓更容易形成。所以患者容易并发深静脉血栓。

血管瘤

遗传性出血性毛细血管扩张症容易并发各个器官的血管瘤,从而导致各个器官损坏。

遗传性出血性毛细血管扩张症患者当出皮肤及黏膜出现血管扩张时,应立刻前往皮肤科就诊。在医生询问病情后,需要进行血清铁检查、大便常规检查、消化内镜检查后即可确诊,本病还需与凝血障碍性疾病、消化道溃疡出血等疾病相鉴别。

患者当出皮肤及黏膜出现血管扩张,反复流鼻血及牙龈出血时应该立即前往皮肤科或者血液内科就诊。

遗传性出血性毛细血管扩张症患者应优先考虑往皮肤科或者血液内科就诊。

目前都有什么症状?

这些症状从什么时候开始的?

是否有明显的诱因后才出现了这些症状?

家族中是否有其他人也出现过相似症状?

院外有无药物治疗?疗效如何?

血清铁检查

可以了解遗传性出血性毛细血管扩张症患者是否存在长期缺血,对于疾病的治疗有积极作用。

大便常规检查

用于诊断传性出血性毛细血管扩张症患者的消化道出血。

消化内镜检查

可以直接看到消化道黏膜的血管扩张以及出血,可以明确诊断。

胃肠道X线血管造影

通过该检查可以了解患者消化道毛细血管扩张情况,清晰观察到患者是否存在静脉畸形。

2000年国际遗传性出血性毛细血管扩张症基金科学顾问委员会对该病临床诊断标准如下。

反复发作性鼻出血。

多个特性部位毛细血管扩张,如口腔、嘴唇、手指和鼻等。

内脏受累,如消化道毛细血管扩张(有或无出血),肺、肝、脑、动静脉畸形。

阳性家族史,直系亲属中发现遗传性出血性毛细血管扩张症患者。

具备4项中的3项即可确证遗传性出血性毛细血管扩张症。

凝血障碍性疾病

由于凝血功能障碍导致患者容易发生出血称为凝血障碍性疾病。该病检查凝血象即可与遗传性出血性毛细血管扩张症相鉴别。

消化道溃疡

与遗传性出血性毛细血管扩张症可通过胃镜检查鉴别,前者未见血管扩张或者血管瘤形成,并且可见消化道不同程度的溃疡,后者可见血管扩张及血管瘤。

遗传性出血性毛细血管扩张症患者由于没有确切的治疗方法,所以没有特效药治疗。只能对症治疗,主要药物有富马酸亚铁、安络血以及重组人源化抗血管内皮生长因子单克隆抗体-贝伐单抗,本病的大部分患者需要长期接受治疗。

富马酸亚铁

铁为血红蛋白及肌红蛋白的主要组成成分,遗传性出血性毛细血管扩张症患者大部分都有贫血,所以需要补充铁来合成红细胞。

安络血

安络血可以用于毛细血管通透性增加所致出血,可以用来治疗遗传性出血性毛细血管扩张症的出血。

重组人源化抗血管内皮生长因子单克隆抗体—贝伐单抗

近年研究发现,过量的血管内皮生长因子在遗传性出血性毛细血管的病理生理过程中起关键作用。那么重组人源化抗血管内皮生长因子单克隆抗体—贝伐单抗,可用于治疗遗传性出血性毛细血管。临床亦证实,间歇小剂量贝伐单抗可有效治疗输血依懒性遗传性出血性毛细血管。

氨基乙酸

应用此药可以减少出血,从而达到止血的目的。

铁剂

口服硫酸亚铁可以用来纠正贫血情况。

内镜下止血

对于消化道出血的患者,需要行内镜下止血。

手术切除病变

对付反复出血,并且出血量较大的患者可以行手术切除扩张的血管。

遗传性出血性毛细血管扩张症的患者需要进行心理治疗,帮助其缓解心理压力,调节身心状态,树立良好的疾病观念以及治疗观念。

电凝治疗

利用电凝治疗可以使得扩张的血管凝固、封闭,进而止血。

激光治疗

通过激光治疗可以使毛细血管凝固,起到止血效果。

输血

必要情况下可以通过输血来纠正贫血。

遗传性出血性毛细血管扩张症尚无较好的治疗方法,只能对症治疗,但是患者经过长期治疗后一般预后良好。对于出院的患者建议每年复诊一次病情,一旦出现消化道出血症状需要立即前往医院复诊。

遗传性出血性毛细血管扩张症不能治愈,只能延缓病程发展。

遗传性出血性毛细血管扩张症对患者的寿命基本不会产生影响。

出院的遗传性出血性毛细血管扩张症患者建议每年复诊一次病情,主要复诊项目为血常规、大便常规等,一旦出现便血、呕血、黑便、柏油样便等消化道出血症状需要立即前往医院复诊。

此病无特殊饮食调理,营养丰富均衡即可。

遗传性出血性毛细血管扩张症患者应健康饮食,营养均衡,禁烟、酒,避免食用太硬的食物,摄入含铁丰富的饮食,还应特别注意保持鼻腔湿润,加强运动,提高自身免疫力。

防止鼻腔干燥,可使用鼻生理盐水喷雾对鼻腔进行加湿,防止鼻腔干燥,从而破裂、出血。

患者应严格禁烟、禁酒。

严格遵照医嘱使用药物,服用铁剂时,可出现恶心、胃部烧灼等胃肠道不良反应,尽量饭后服用,可以减少该不良反应。服用氨基己酸时,若出现异常皮肤红斑、瘙痒、皮疹、全身不适等不良反应,应停药并及时告知医生。

按时作息,保持良好生活规律,适当运动,提高自身免疫力。

确诊后的本病患者要按医生的建议规律用药,定时到医院复査,如突然出现咳血、呕血、便血等需要立即前往医院就诊。

需要注意有遗传性出血性毛细血管扩张症的孕妇应该提前告知孕检医生疾病,并且有任何咯血或突然的严重呼吸困难均应视为潜在的紧急情况,立即入院。

遗传性出血性毛细血管扩张症是一种染色体变异的遗传性疾病,建议家中有遗传性出血性毛细血管扩张症的人群需要做基因检测来做早期筛查。

遗传性出血性毛细血管扩张症是一种染色体变异的遗传性疾病,暂无有效预防措施。

参考文献

[1]朱佳丽,孙永东,胡文建等.遗传性出血性毛细血管扩张症致鼻腔、口唇反复出血1例报道[J].家庭医药,2019(9):134-135.

[2]陆昊维,卜晓琳,张菁.遗传性出血性毛细血管扩张症1例[J].皮肤病与性病,2019(4).

[3]朱学骏,王宝玺,孙建方等主译.皮肤病学[M].北京:北京大学医学出版社.2015:1787.

[4]赵辨.中国临床皮肤病学[M].第1版.南京:江苏科学技术出版社.2010:911-912.