吉尔伯特综合征

吉尔伯特综合征是由于肝细胞摄取游离胆红素障碍,肝细胞微粒体内葡萄糖醛酸转移酶不足,及与间接胆红素结合的白蛋白分离障碍,导致间接胆红素不能在肝脏完全与葡萄糖醛酸结合,而转化成结合胆红素,引起血液中非结合胆红素增高。该病为常染色体显性遗传病,属于先天性非溶血性黄疽,是一种慢性的良性疾病。葡萄糖醛酸转移酶不足,主要是由于胆红素尿苷二磷酸葡萄糖醛酸转移酶1A1(UGT1A1)基因启动子突变所致。

- 就诊科室:

- 肝病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Gilbert syndrome

- 疾病别称:

- 体质性肝功能不良性黄疸、遗传性非溶血性高胆红素血症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 胆石症、药物性肝损害

- 治疗周期:

- 无需特别治疗,无治疗周期

- 临床症状:

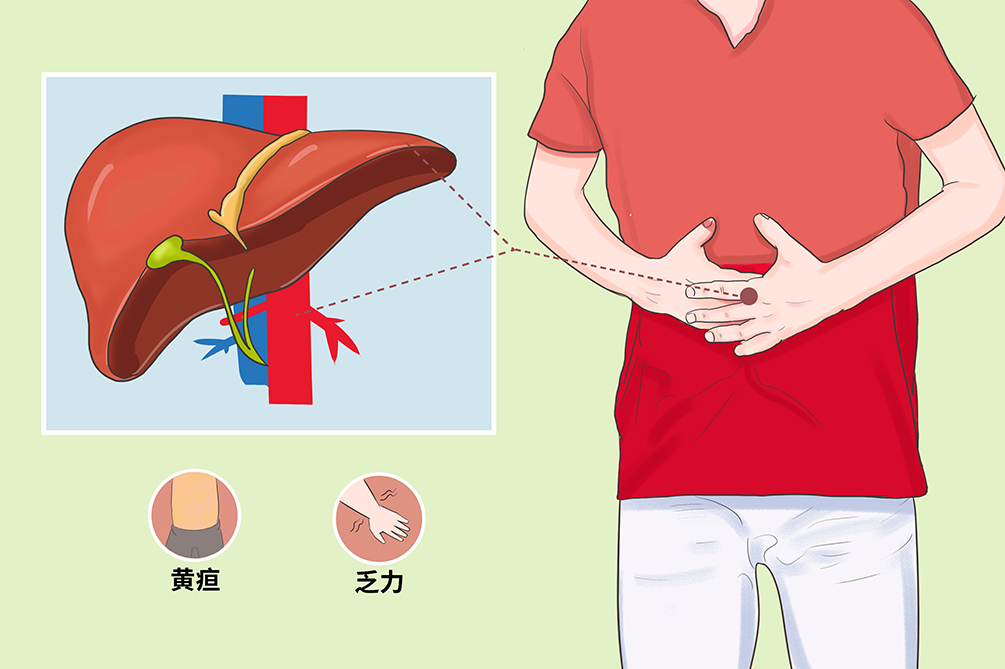

- 慢性或复发性黄疸、乏力、消化不良

- 好发人群:

- 有家族史者

- 常用药物:

- 苯巴比妥

- 常用检查:

- 基因检测、肝生化、血常规、腹部影像学检查

吉尔伯特综合征的主要病因是肝细胞摄取间接胆红素障碍、肝细胞内葡萄糖醛酸转移酶活性不足,及与间接胆红素结合的白蛋白分离障碍,导致血中间接胆红素增加。精神打击、劳累、受凉、感染等为诱发因素,可使黄疸加重。

现在认为此病为多种因素所致:

肝内胆红素葡萄糖醛酸基转移酶先天缺陷可以致病,肝细胞内游离的胆红素向胆汁中排泄困难,引起血中未结合型胆红素值上升。但非结合型(间接)胆红素与葡萄糖醛酸结合不发生障碍。

肝细胞摄入胆红素的组织异常,或胆红素到达肝细胞内结合部位(微粒体)以前的输送过程发生障碍。

有人认为,肝细胞内输送胆红素的载体为Y蛋白及Z蛋白,本征是由于缺乏这两种蛋白而致病。

疲劳、精神紧张、应激、感染、饮酒、感冒等为本病的诱发因素。可使肝脏负担加重,肝细胞合成功能下降,血中间接胆红素进一步增加。诱因去除后,胆红素水平可下降。

吉尔伯特综合征常青春期起病,男性多见,青春期性类固醇激素浓度的改变影响了胆红素代谢。

我国较常见,患病率为4%~16%。

该病为遗传病,可有家族史。

该病为常染色体显性遗传病,没有传染性,不涉及传播途径。可有家族史,上一代可以遗传给下一代。

有家族史者

吉尔伯特综合征多因家族性遗传,所以直系亲属中存在此病的人群中容易患此疾病。

吉尔伯特综合征病人无明显症状,一般情况良好。临床以慢性或复发性黄疸为特征,黄疸可稳定不变或明显波动。精神紧张、劳累、受凉、饮酒、并发感染等可使黄疸加重。黄疸加重时极少部分患者可有乏力、消化不良或轻微肝区不适。

慢性、间歇性的皮肤及巩膜黄染,多数患者无临床症状。发作时极少部分患者可伴乏力、易疲劳及肝区不适。胆红素水平上升,黄疸加重,但很少超过正常三倍以上,转氨酶不受影响,始终正常。

胆石症

吉尔伯特综合征患者患胆石症的几率高于正常人,目前认为,该病是胆石症的风险因素。

药物性肝损害

吉尔伯特综合征患者应用伊立替康,引起肝损害的几率高于正常人。

当患者出现慢性、间歇性皮肤及巩膜黄染应及时到肝病科或内科就诊,通过UGT1A1基因检测可确诊,需注意除外溶血性黄疸。

间断出现皮肤、巩膜黄染,在精神紧张、劳累、受凉、饮酒、感染等情况下,黄染加重,诱因去除后,黄染减轻时应及时到医院就诊,

出现皮肤发黄,合并腹部疼痛时应及时就医。

优先考虑去肝病科就诊。

出现皮肤黄染同时合并消化道症状时,可考虑到消化内科就诊。

多大年龄发现间断出现皮肤黄染?

黄染加重是否有诱发因素?

家族中是否有类似表现患者?

最近有乏力、肝区不适症状吗?

实验室检查

肝生化检查

血清总胆红素增高,以非结合胆红素升高为主,一般小于正常值3倍以下,ALT及AST正常。

影像学检查

肝、胆、脾、胰彩超均正常,可见胆囊显像良好。

基因检测

UGT1A1基因启动子突变,主要A(TA)6TAA突变为A(TA)7TAA。

活体组织检查

肝组织结构正常,肝细胞内有棕褐色颗粒沉着,汇管区无炎症。

色素代谢实验

非结合性胆红素负荷后血中消失迟延、溴磺酞钠试验1/3病例低下,靛花青绿(ICG)试验正常。

烟酸负荷试验

用烟酸50ng静脉注射,90分钟以后正常人血中胆红素稍稍上升,但本征约上升两倍,120分钟后上升达3倍

低热量试验

每日供400kcal的热量饮食,继续两天,正常人血中胆红素稍微上升,而本征则上升两倍。可见低热量时产生清除胆红素的抑制物质,而缺少促进物质。

患者临床表现为慢性或复发性轻微黄染,胆红素稳定不变或有精神紧张、劳累、受凉、饮酒,感染等诱因时波动。患者无自觉症状,一般情况良好。偶黄疸加重时有乏力、消化不良或轻微肝区不适。检测UGT1A1基因,发现启动子突变即可确诊。

溶血性黄疸

溶血性黄疸表现为非结合性胆红素增高,与该病类似。但溶血性黄疸有贫血、网织红细胞增多、急性溶血还表现为发热、寒战、头痛、血红蛋白尿,尿呈酱油样或浓茶样。慢性溶血,常有脾大。通过血、尿常规及腹部B超检查即可鉴别。

梗阻性黄疸

梗阻性黄疸血中以结合胆红素升高为主,尿胆红素阳性,皮肤瘙痒,大便呈白陶土色。与本病有明显区别,不易混淆。

病毒性肝炎

病毒性肝炎非结合胆红素和结合胆红素均升高,但以结合胆红素升高为主,可伴有或不伴有全身及消化道症状,如乏力、食欲减退、厌油腻、腹胀等。两者区别显著,通过检查生化及病毒指标即可鉴别。

吉尔伯特综合征不影响日常生活,一般无需特殊治疗,且预后良好,可用苯巴比妥帮助降低血清胆红素。

苯巴比妥

为胆红素葡萄糖醛酸转移酶诱导剂,有助于血清胆红素的降低。禁用于严重肺功能不全、肝硬化、血卟啉病史、贫血、哮喘史、未控制的糖尿病、过敏等情况。

导眠能

按年龄减量,此药有诱导肝酶的作用,使胆红素值降低。

该病一般无需手术治疗。

吉尔伯特综合征的间歇性黄疸、轻度升高的胆红素血症可伴随终身,但不影响日常工作,一般不需要特殊治疗。若有严重黄疸及时就医,可用苯巴比妥治疗。

吉尔伯特综合征不能治愈,可缓解患者症状。

本病不进展,预后良好,不会影响患者寿命。

一般吉尔伯特综合征无需复诊,但若出现皮肤、眼睛明显黄染、乏力、易疲劳等情况及时就诊。

吉尔伯特综合征患者宜清淡饮食,避免辛辣、油腻食物,以高蛋白、低脂肪摄入为主,营养均衡,忌烟、酒。

饮食应以清淡为主,不宜吃辛辣、油腻的食物,多吃易消化、吸收的食物。以高蛋白、低脂肪的摄入为主,如牛肉、鱼等。

平时可以多吃黑米、高梁、糯米等有助力于消化吸收的食物。

多吃水果等含维生素多的食物,如芒果、樱桃、猕猴桃等。

忌烟、酒,避免增加肝脏负担。

吉尔伯特综合征患者应保持良好的生活方式和饮食习惯,合理运动,熟悉该病相关知识,学会自我管理,避免劳累、紧张或饮酒等诱发因素。

合理安排饮食,生活要规律,心情愉快,保持乐观情绪,注意动静结合。

不熬夜,不过度劳累,坚持锻炼身体,调节心态、转化心情,避免压力过大,保持心态平稳,减少发作的诱因。

该病预后良好,不进展,无需特别用药治疗,患者可以与健康人一样日常生活。但要学会心态调整,保持乐观情绪,注意尽量避免本病的诱发因素发生,如饥饿、感染、脱水、疲劳、精神压力大等,可出现或加重黄疸。

因吉尔伯特综合征患者微粒体酶活性不足,可使某些药物的疗效降低或毒性增加,因此在治疗其它疾病时应尽量避免使用通过肝脏UGT1A1葡萄糖醛酸代谢的药物,目前发现吉尔伯特综合征患者应用伊立替康,可增加药物性肝损伤的发生率,严重者可导致死亡。

应避饮酒、吸烟、压力过大等引起胆红素水平升高的诱发因素。黄疸加重时可用肝酶诱导剂,如苯巴比妥口服,可提高肝细胞内葡萄糖醛酸转移酶活性,降低非结合胆红素。

家族中若有吉尔伯特综合征者,其他人可做基因检测,如有基因突变,尽量避免诱发因素。

生活规律,学会放松技巧、管理压力、保证睡眠质量、忌酒,注意保暖减少感冒,尽量减少诱发胆红素升高的风险因素。

在治疗其他疾病时,告知医生患有吉尔伯特综合征,用药需在医生指导下,尤其服用对乙酰氨基酚、伊立替康,用于治疗艾滋病毒和丙型肝炎的蛋白酶抑制剂药物,用于治疗自身免疫性疾病的单克隆抗体类药物,避免超剂量服用。

5001点赞

参考文献

[1]白洁,郑素军,段钟平.4种常见先天性高胆红素血症的临床特征及诊断思路[J].临床肝胆病杂志,2019,35(08):1680-1683.

[2]张杰,郑素军.溶血性黄疸的临床特征及鉴别诊断[J].临床肝胆病杂志,2020,36(06):1423-1427.

[3]徐雪萍,毕翠俊.Gilbert综合征2例回顾性分析[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(52):98.

[4]雪梅,骆子义.Gilbert综合征及Crigler-Najjar综合征诊断方法[J].分子诊断与治疗杂志,2016,8(03):201-205.

[5]欧伟杰,林苏,吴奕隆,朱月永.UGT1A1基因复合杂合突变致吉尔伯特综合征一例[J].浙江大学学报(医学版),2020,49(03):406-409.