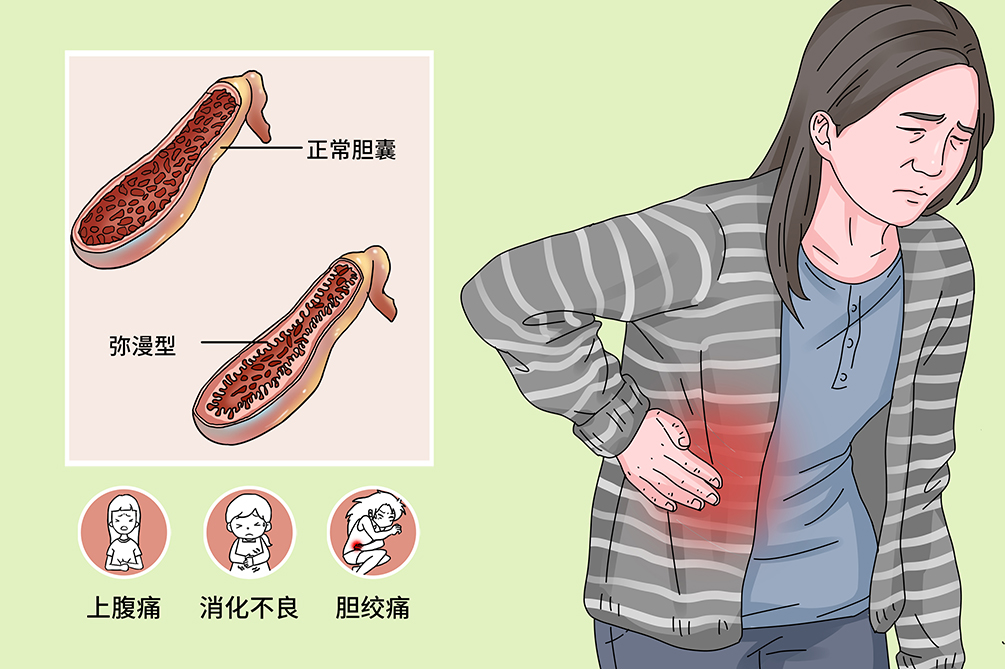

胆囊腺肌增生病是临床上常见的以胆囊黏膜与肌肉增生为主的胆囊慢性增生性疾病,此病是导致胆囊壁增厚的主要原因之一,40~60岁的中年女性是此病的高发群体。胆囊腺肌增生病患者的病程较长,其病情进展较为缓慢,症状与结石性胆囊炎极类似,表现上腹痛、消化不良。进脂肪食物后引起典型的胆绞痛,也可以出现发热和轻度黄疸。有临床症状的患者行胆囊切除术后病情可得到好转,无症状者可定期随访观察。

- 就诊科室:

- 消化内科、肝胆外科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Adenomyosis of gallbladder

- 疾病别称:

- 胆囊腺肌病、胆囊腺肌瘤病

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 胆囊结石、胆囊炎

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 胆绞痛、中上腹腹胀不适、消化不良

- 好发人群:

- 有胆囊结石或胆囊炎病史、40~60岁的女性

- 常用药物:

- 莫沙必利片、奥美拉唑、消炎利胆片

- 常用检查:

- 腹部体格检查、影像学检查、病理学检查

弥漫型

患者的胆囊壁存在弥漫性增厚的情况(厚度为0.5cm~2.2cm),胆囊腔狭窄,胆囊腔内面及浆膜面光滑平整,肝胆界面清晰。

局限型

此种类型最常见,患者胆囊的底部存在局限性囊壁增厚(状如小帽),多单发,与周围正常胆囊壁分界清晰,易被误诊为肿瘤。

节段型

增厚处位于患者的胆囊颈或颈体交界处,呈环状或半环状增厚,常造成胆囊环形狭窄,狭窄部壁厚超过2mm,边缘不规则。

目前,临床上对胆囊腺肌增生病的发病机制尚未完全阐明。许多研究强调了其与胆囊结石和慢性炎症变化的关系,但也假定了其与随胆囊腔内压力增加与胆囊动力异常的相关性。胆囊腺肌增生病好发于40岁以上妇女,药物、不洁饮食等容易诱发本病。

胆囊结石与慢性炎症

多数学者认为可能由于长期胆囊结石与炎症刺激,使胆囊黏膜及肌纤维反应性增生肥厚,最终导致胆囊腺肌增生病。

胆囊动力学异常与胆囊内压力增高

尤其在胆囊颈部括约肌痉挛性收缩时,胆汁排流受阻,囊内压力增高,黏膜受刺激陷入肌层形成憩室并诱导肌层增生肥厚,导致Rokitansky-Aschoff窦形成,使胆囊壁增厚。

药物

长期应用经肝脏排泄的药物,损伤肝脏及胆道的排泄功能,造成胆汁淤积,引起本病。

不洁饮食、暴饮暴食

损伤消化吸收功能,易引起胆结石或胰腺炎,长期结石或炎症刺激引起本病。

有文献报告胆囊腺肌增生病的患病率一般为2.6%~4.6%,且多见于40岁以上妇女,平均年龄为51岁,男女之比为1:2。我国的胆囊腺肌增生症患病人群主要分布在华东、华北地区,与当地的饮食习惯有关。

有胆囊结石或胆囊炎病史的患者

由于长期结石及炎症刺激胆囊壁,容易罹患此病。

40~60岁的女性

由于中老年女性胆汁排泄功能下降导致容易此病的发生。

饮食习惯不良的人群

饮食不规律容易导致消化功能下降,此类人罹患本病的概率增加。

胆囊腺肌增生病病程一般较长,临床症状轻重不一,主要表现为上腹痛、上腹饱胀、消化不良等.尤以进食脂肪饮食后症状加重或产生胆绞痛,严重患者可能并发胆囊结石、胆囊炎、胆囊癌等疾病。

上腹不适、消化不良

大多数患者症状与结石性胆囊炎极类似,表现上腹痛、上腹饱胀、消化不良等症状。

胆绞痛

此病患者进脂肪食物后可引起典型的胆绞痛、恶心等症状。

部分患者可出现类似急性炎症的发热等全身表现,肝功能不全患者可出现黄疸等表现。

胆囊结石

增厚的胆囊壁使胆固醇结晶易沉积于胆囊内,长期如此可形成胆囊结石。

胆囊炎

增厚的胆囊壁及形成的胆囊结石长期刺激胆囊,引起胆囊炎症反应,形成胆囊炎。

胆囊癌

胆囊腺肌增生病可同时并发胆囊癌,且有癌变风险,但癌变机率较低。

胆囊腺肌增生病无临床症状时通常不易发现,如出现上腹不适、胆绞痛等临床表现,应及时就医查明原因。通过腹部体格检查、腹部影像学检查、病理学检查后确诊,本病需要与胆囊癌慢性胆囊炎、胆囊底部折曲等疾病相鉴别。

有胆结石和胆囊炎病史的患者要定期进行体检,一旦体检影像学检查显示胆囊壁弥漫性或局限性增厚,则需进一步进行检查及治疗。

中老年妇女一旦出现上腹部饱胀不适、胆绞痛等症状时,应及时就医查明原因。

已经确诊胆囊腺肌增生病患者,若合并胆管结石,出现全身高热不退甚至休克的症状时,应立即就医。

大多患者优先考虑去消化内科。

若患者合并胆囊结石、胆管结石,需要手术切除时,应考虑去肝胆外科就诊。

因为什么来就诊的?

以往是否有胆囊结石、胆囊炎的病史?

目前是否有上腹不适、胆绞痛、消化不良等症状?

是否有伴有高热不退、黄疸、甚至休克等症状?

是否长期服用某种药物?

腹部体格检查

通过触诊和叩诊确定患者上腹部疼痛的部位,是否有胆囊炎的特殊体征,如Murphy征等,是否具有压痛、反跳痛。

血常规检查

通过血液化验患者的白细胞水平、肝功能、胆红素水平,确定患者是否存在炎症反应,肝功能是否受损,有无黄疸等症状。

腹部影像学检查

通过腹部B超、CT及MRI,或内镜逆行胆胰管造影,直观显示胆囊壁有无增厚,增厚程度,是局限型、弥漫型、还是节段型,是临床上确诊胆囊腺肌增生病的重要手段。

病理学检查

直接对胆囊增生的组织进行病理学检查,是确诊胆囊腺肌增生病的金标准,同时可判断病灶的良恶性。

如出现以下情况则可对该疾病进行诊断:

具有典型的胆囊腺肌增生病临床症状,即上腹部腹胀不适、胆绞痛、消化不良等。

腹部影像学检查直观显示增厚的胆囊壁。

病理检查表现为胆囊黏膜上皮增生,内陷或穿过增生肥厚的肌层形成胆囊壁内憩室(即罗-阿氏窦)。

胆囊腺肌增生病临床表现不典型,很难通过症状与其他疾病进行鉴别。胆囊腺肌增生病与其他疾病的鉴别主要是通过影像学表现来鉴别的,胆囊腺肌增生病的影像学表现有典型的罗-阿氏窦。

胆囊癌

在胆囊恶性肿瘤中胆囊癌占首位,影像学检查发现胆囊壁不均匀增厚,局部呈结节样改变,CT及MRI增强扫描各期全程强化,延迟期持续高度强化,强化程度略高于动脉期,无典型罗-阿氏窦,以此鉴别。

慢性胆囊炎

多是由急性或亚急性胆囊炎反复发作,或长期存在的胆囊结石所致胆囊功能异常,影像学检查发现胆囊体积较小,壁均匀增厚,黏膜萎缩,增强扫描各期强化不明显,无罗-阿氏窦,以此鉴别。

胆囊底部折曲

主要是指胆囊底部的形态发生折叠状的现象,影像学检查发现胆囊壁均匀,壁无增厚,增强扫描各期均匀轻度强化,CT及MRI无异常密度及异常信号,以此鉴别。

黄色肉芽肿性胆囊炎

以胆囊慢性炎症为基础并伴有黄色肉芽肿形成的破坏性炎症病变,影像学检查发现胆囊壁肿胀,周围或伴有积液,增强扫描可见胆囊壁分层,脓肿壁强化较明显,以此鉴别。

胆囊息肉

胆囊壁向腔内呈息肉样突起,影像学检查发现息肉常有宽窄不等的蒂与黏膜相连,可多发,大小多<1cm,邻近胆囊壁无增厚,增强可见病灶明显强化,以此鉴别。

有临床症状的胆囊腺肌增生病患者可通过服用促胃动力类药物、抑酸药物等缓解症状。合并严重的胆囊结石、胆管结石时,通常行胆囊切除术后病情可得到好转,无症状者可定期随访观察。

促胃肠动力类药物

如伊托必利片、莫沙必利片、多潘立酮等药物,通过促进胃肠动力有助于患者的消化功能,患者胆囊腺肌增生病患者恶心、腹部不适的症状。

抑酸药

如雷尼替丁、法莫替丁、奥美拉唑等药物,抑制胃酸分泌,缓解患者消化不良的症状。

保肝利胆类药物

如消炎利胆片、益肝灵胶囊等,通过保护肝脏功能、促进胆汁排泄,有利于减少胆汁对胆囊壁的刺激作用,患者胆囊腺肌增生病患者胆绞痛症状。

胆囊腺肌增生病手术治疗原则是症状较重且反复发作的病例,同时并发其他肝胆疾病的患者。

传统开腹胆囊切除术

适用于症状较重的病例,切除胆囊的同时还可对其他胆道系统疾病如胆结石、慢性胰腺炎、胆总管下端狭窄及周围脏器的粘连等详细检查和治疗。缺点是手术创伤大、恢复较慢。

腹腔镜胆囊切除术

适用于症状较轻,合并单纯胆囊结石的患者,此术式具有创伤小、恢复快的特点,更为实用。能够在切除病灶的同时,保留胆囊及其功能,避免或减少了返流性胃炎、脂肪泻及食管炎等胆囊切除术后并发症状的发生。

大多数患者经过正规治疗后可治愈,尤其是手术治疗后症状明显得到改善,不影响日常生活质量,患者治疗后需遵医嘱进行影像学复查。

大部分患者经规范药物治疗和手术治疗后能治愈。

除非恶化成胆囊癌,否则一般不会影响自然寿命。

胆囊腺肌增生病治疗结束一个月后应进行上腹部影像学检查,以后每半年复查一次。

胆囊腺肌增生病患者的应以减轻腹部不适、消化不良的症状进行饮食调理,养成良好的饮食规律,进食易消化、低脂、低胆固醇饮食。

忌高脂肪、高胆固醇食物,如猪蹄、动物内脏、蛋黄等,此类食物会刺激胆汁分泌,影响胆汁排泄,加重胆汁在体内淤积,加重胆绞痛、腹部不适的症状。

忌甜腻食物、烧烤、辣椒、酒精等刺激性食物,可加重患者腹痛及消化不良的症状。

忌暴饮暴食,有胆结石、胆囊炎病史的患者暴饮暴食可诱发胰腺炎,加重患者症状,严重时可致休克。

宜多食用低脂、易消化、富含纤维素的食物,如米汤、粥、红薯等食物,减轻患者的消化负担,有利于疾病恢复。

注意饮食卫生,养成良好的生活习惯,避免因为不洁饮食忌、暴饮暴食加重病情,做好相应的生活护理,也有助于疾病康复。

按医嘱服药

在医生的指导下,规律、适量、全程进行药物治疗,了解药物的不良反应,若出现不适,应立即告诉医生。

坚持锻炼身体

每天抽一定时间进行运动,增强体质,有利于疾病康复。

复诊时进行腹部影像学检查,观察胆囊壁增厚是否好转。

若患者症状好转后复查腹部影像,胆囊增厚无明显好转,无需焦虑,可联系医生进一步检查或过一段时间再进行复查。

胆囊腺肌增生病患者常并发胆囊结石、胆囊炎,因此对有此类疾病病史的患者,在积极治疗原发疾病的同时,也应早期对胆囊腺肌增生病进行预防。

有胆囊结石、胆囊炎的患者应定期进行检查,以便早期发现胆囊腺肌增生病并治疗。

养成良好的生活习惯,清淡饮食、低脂低胆固醇,避免暴饮暴食,建立良好的消化系统功能。

按时吃早餐,促进胆汁排泄,避免胆结石的形成。

坚持锻炼,减轻压力,每天进行低或中等强度的运动,增强免疫力,防止各类疾病的发生。

4124点赞

参考文献

[1]万文博,贠婷,李俊来,鲁媛媛著.胆囊腺肌瘤病超声漏诊和误诊原因分析[J].中华超声影像学杂志,2020(04):354-358.

[2]张帆著.CT检查在诊断胆囊腺肌增生病中的应用价值[J].当代医药论丛,2019,17(03):11-12.

[3]陈芳,顾清华,胡春洪著.局限型胆囊腺肌增生症的CT分型[J].临床放射学杂志,2015,34(09):1432-1435.