脐部脐肠系膜管息肉

脐部脐肠系膜管息肉,又称脐息肉或脐茸,通常是指因脐肠系膜管残留而形成的脐部红色息肉样丘疹或结节,属于脐发育异常中的一种,此病罕见。本病具体原因不明,主要采用手术切除,一般预后较好。本病具体原因不明,主要采用手术切除,一般预后较好。

- 就诊科室:

- 普外科、儿科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Umbilical Omphalomesenteric Duct Polyp

- 疾病别称:

- 脐部卵黄管息肉

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 有遗传倾向

- 并发疾病:

- 脐炎、脐疝、脐出血、脐湿疹

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 脐部红色息肉样组织、有分泌物、瘙痒

- 好发人群:

- 男性幼儿及新生儿

- 常用药物:

- 地奈德乳膏

- 常用检查:

- 皮肤科检查、组织病理检查、腹部B超

脐部脐肠系膜管息肉的病因和发病机制极为复杂,至今未完全阐明。总的来说,遗传因素及环境因素共同参与其发病。好发人群不明,孕期贫血可能为此病诱发因素之一。

遗传因素、孕期情绪波动大、围产期低氧血症、孕期营养缺乏等可能为此病病因,但发病机制不明,主要影响肠系膜胚胎时期的发育而引发此病。脐肠系膜管又称卵黄管,是胚胎时期连接卵黄囊与原始中肠的管状结构,正常情况下在胚胎第7-9周时闭合。当脐肠系膜管部分或完全不闭合时,即称为脐肠系膜管残留,可表现为脐部红色息肉样丘疹或结节、窦道、瘘管等。

此病为先天发育异常所致,诱发因素不明,孕期贫血可能为此病诱发因素之一。

脐部脐肠系膜管息肉及其罕见,目前无流行病学资料。

脐部脐肠系膜管息肉罕见,好发人群不明,但已知病例均为男性幼儿和新生儿。

脐部脐肠系膜管息肉的典型症状就是脐部红色息肉样组织,还可有脐周分泌物,如黏液样、浆液样或血性分泌物甚至粪便。可并发患儿脐周疾病,如脐炎、脐疝、脐出血、脐湿疹等。

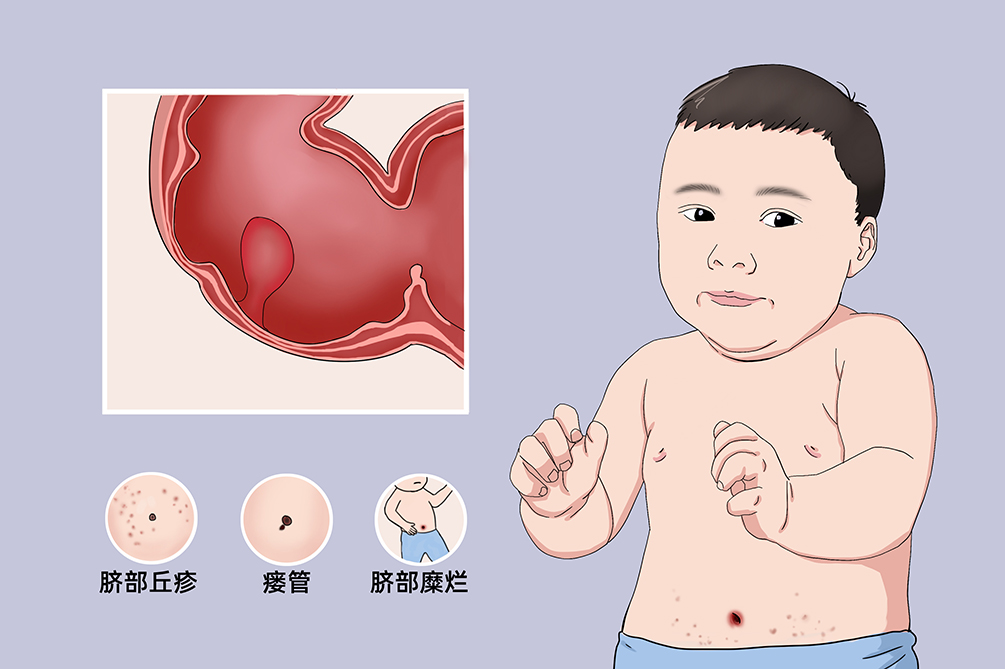

脐肠系膜管残留,可表现为脐部红色息肉样丘疹或结节、窦道、瘘管等。

患者脐部局部常有糜烂,并可排出黏液样、浆液样或血性分泌物甚至粪便。排出物会刺激周围皮肤,可能引起瘙痒。

由于脐部脐肠系膜管患者多为新生儿,因此易伴发许多新生儿的脐周疾病。

脐炎

脐炎是新生儿最常见的脐部疾病。主要是因为新生儿出生时断脐消毒不严或生后脐部护理不当,脐残端细菌污染引起的脐部感染。病原菌以金黄色葡萄球菌和大肠杆菌最多见,溶血性链球菌次之。临床表现起初脐部有少量的黏液或脓性分泌物,有臭味,创口迟迟不能愈合。如不及时治疗,周围组织出现红肿、糜烂,可引|起腹壁蜂窝织炎,形成脓肿,细菌可沿尚未闭合的脐血管侵入血循环,导致门静脉炎、门静脉栓塞或败血症,可向邻近腹膜扩散而引|起腹膜炎。如脐带脱落后局部有少量渗液,用酒精消毒数次后即可干燥自愈,不能称为脐炎。

脐疝

脐疝是腹壁肌肉和腱膜于脐部遗留的先天性缺陷,由于脐环关闭不全或软弱,腹腔内脏在中线脐部突出≥0.5cm筋膜缺损直径≥10cm而皮肤及皮下组织完整,多见于未成熟儿。在体重<1500g的低出生体重新生儿中的发生率为75%,女孩多于男孩。脐部可见圆形肿块,直径多为0.5~3cm大者可超过10cm脐疝内容物为网膜和部分小肠,在哭闹或用力时增大,安静、平卧时消失。用手轻压疝内容可复位,不易发生嵌顿。

脐出血

脐出血多为脐带残端出血。表现为剪断、结扎脐带后24h内,由于结扎线松脱、结扎线过细或结扎过紧而割断或割裂脐静脉所致;也有于脐带脱落后的1周~1个月内,于新生儿用力咳嗽、哭闹等使腹内压升高时,脐残留端内血管会有少许开放,出现少量渗血。发现脐部出血,首先要分析原因,排除出血性疾病。

脐湿疹

脐湿疹表现为脐内及脐周皮肤有小的红色丘疹或皮肤糜烂、渗液,反复发作,难以消失。

对于有疑似脐部脐肠系膜管息肉临床表现的患者,如脐部红色息肉样丘疹或结节、窦道、瘘管等应该及时与普外科就诊,做相关皮肤科检查、病理活检及腹部B超以明确诊断。本病需要与脐肉芽肿、脐尿管残留等疾病进行鉴别。

当新生儿出生后发现脐部红色息肉样组织,脐周分泌物增多等症状,高度怀疑脐部脐肠系膜管息肉时,应及时就医。

大多患者优先考虑去普外科就诊,新生儿或儿童可至儿科就诊。

因为什么来就诊的?

患儿目前有什么症状?(如脐部息红色肉样组织、有分泌物等)

患儿一出生就发现脐部有红色息肉样组织?

既往有无其他的病史?

有无家族史?

皮肤科检查

可见脐窝处可见红色息肉样组织,可为丘疹或结节,表面光滑湿润,质地柔软,丘疹表面及周围可有少量渗血。

组织病理检查

表皮不规则增生,可见细胞从复层鳞状上皮突然转变为肠型上皮,并伴有红细胞外溢和少量淋巴细胞浸润。

腹部B超

以发现除脐部脐肠系膜管息肉以外的其他并发症或其他疾病。

皮肤科检查发现脐部红色息肉样组织。

组织病理学在息肉样损害处或其附近可见从复层鳞状上皮细胞突然转变为胃、小肠或结肠型上皮细胞。有时可见壁肠的平滑肌成分,甚至胰腺组织。

腹部B超排除其他疾病。

满足以上三点即可诊断为脐部脐肠系膜管息肉。

脐肉芽肿

脐肉芽肿在新生儿脐带脱落后很快出现,外观与脐肠系膜管残留所致的脐息肉极相似,是脐带脱落后,脐部残留慢性感染性创面经长期刺激所形成的息肉状肉芽肿,往往有较多的脓性分泌物,组织病理学上呈肉芽组织改变,而脐部脐肠系膜管息肉组织病理学多为转变的胃、小肠或结肠型上皮细胞。

脐尿管残留

脐尿管残留也属于脐发育异常的一种类型,由于脐尿管完全或部分不闭合,在出生后数天即在脐部形成的红色球形结节,有尿液滴出,组织病理学上可见脐尿管上皮成分。X线下造影检查可鉴别,可以明确显示脐尿管残留类型。

脐痿和脐窦

都是卵黄管发育异常所致.其外形与脐息肉相似,但二者都可用探针从痿口探入一定的深度,而脐息肉则不能,瘘口X线造影可进一步鉴别,窦道造影可显示盲管的走向和长度,以此鉴别。

由于脐部脐肠系膜管息肉的病因和发病机制尚未完全阐明,目前仍缺乏病因治疗。临床中主要药物治疗抗炎和减少渗出,以手术切除为主要治疗方法。

地奈德乳膏的主要成分为0.05%地奈德,为糖皮质激素类药物,具有抗炎、止痒及减少渗出作用。其分子式中不含卤素,通过加入缩丙酮和甲基,提高了亲脂效力,渗透性较好。在其中加入呋喃唑酮片剂,属于抗生素局部给药,提高了其抗炎功效。

外科手术切除

将患者局麻后,手术切除即可。

二氧化碳激光

使用二氧化碳光刀切除肿块,该方法的有点主要包括保留了脐部的外观特征,解决了脐部的美容效果,操作简单,手术出血少或无出血,术后愈合时间短,水肿反应轻,不需缝合及拆线,治疗费用低,感染率低,优于传统手术,减少了麻醉风险和护理流程。

冷冻

通过液态氮进行冷冻切除息肉。液态氮属于非常低的冰点,通过低温可以对局部的组织进行快速的降温,有利于皮肤细胞短期内吸入过冷的能量,造成局部缺血坏死,也就间接将病变处理掉,效果比较理想,而且病变范围比较局限。

电凝技术

利用高频电流产生的热效应使组织凝固,坏死而达到切除息肉的目的。本方法创伤较小,没有副作用。

脐部脐肠系膜管息肉属于良性疾病,在治疗后对脐部进行细致护理,防止感染,预后一般较好,可治愈,与寿命无关。有效且规范的治疗,能够减轻或消除脐部脐肠系膜管息肉症状、维持正常的生活质量。

脐部脐肠系膜管息肉能治愈。

脐部脐肠系膜管息肉不会影响自然寿命。

脐部脐肠系膜管息肉治疗刚开始,至少每月复查一次,达到治疗目标,病情控制稳定后,可3个月复查一次。

此病无特殊饮食调理,营养丰富、均衡即可。

脐部脐肠系膜管息肉患者大多是新生儿及患儿,因此对于脐部脐肠系膜管息肉患者的护理以针对患儿护理为主,避免发生感染或在感染发生时能被及时发现和处理,做好保暖、保护皮肤、保证睡眠等工作。

患儿年龄较小,容易发生哭闹,家长应耐心陪伴并给予关心。

患儿术后应遵医嘱进行运动,对于婴幼儿患者父母应帮助其进行被动运动,有利于患儿疾病的康复。

注意观察术后伤口是否出现化脓等症状,如出现异常应及时进行检查。

有脐部脐肠系膜管息肉家族史的患儿可早期检查,怀孕期间注意饮食,当呼吸不畅的时候及时就医。

如有脐部脐肠系膜管息肉家族史患儿可早期检查以早期发现并治疗。

遗传

如果父母患病,则孩子出生时应多留意孩子脐带脱落后脐周的情况。

围产期低氧血症

怀孕期间产妇的饮食荤素搭配,多吃水果,保持良好的睡眠习惯,当呼吸不畅的时候及时就医。

4092点赞

参考文献

[1]孙立,王晓彦,刘淑华,王文鑫.脐肠系膜管息肉[J].临床皮肤科杂志,2009,38(03):166-167.

[2]王溪涛,孙英钢,刘翠杰,王海燕,黄军丽.脐肠系膜管息肉1例[J].临床皮肤科杂志,2010,39(12):803.

[3]党仁源.爱宝疗治疗新生儿脐带息肉的临床研究[J].中外女性健康研究,2018(08):8+46.

[4]徐韬,陈志东,吴迪.新生儿脐部疾病的处理措施[J].中国实用乡村医生杂志,2007(07):45-46.

[5]杨玲,何威,黎智,何云志,胡学强,余小勤.脐肠系膜管残留致脐息肉[J].临床皮肤科杂志,2008(11):719-720.

[6]坚哲,王雷,李凯,王志勇,高天文.脐部肠系膜导管息肉[J].临床皮肤科杂志,2012:197-198.