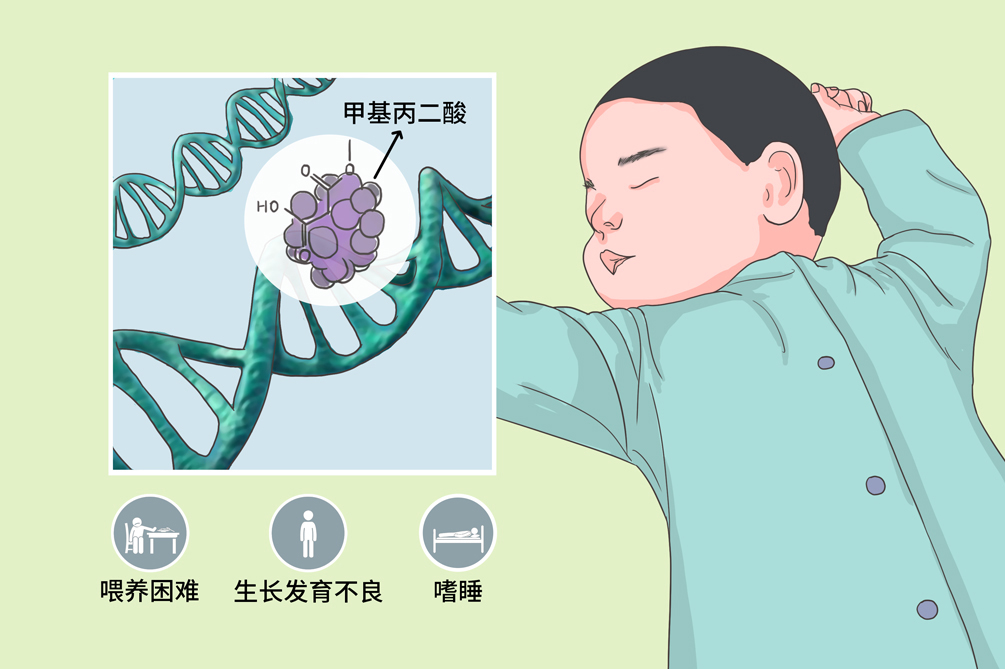

小儿甲基丙二酸血症是一种常染色体隐形遗传性疾病,属于罕见病,主要是由于甲基丙二酰辅酶A变位酶缺陷或其辅酶钴胺素代谢缺陷所致。临床表现主要为早期起病,不同类型的甲基丙二酸血症临床表现有差异,最常见的症状是反复呕吐、嗜睡、惊厥、运动障碍等,本病以饮食治疗为主,部分病例对补充大剂量维生素B12有效。甲基丙二酸血症轻症、晚发性病例预后尚好,甲基丙二酸血症常因为发生严重的并发症而影响预后。

- 就诊科室:

- 儿科、神经内科、皮肤性病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- methylmalonic acidemia in children

- 疾病别称:

- 小儿甲基丙二酸尿症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 贫血、脑积水、心肌炎

- 治疗周期:

- 终生治疗

- 临床症状:

- 惊厥、嗜睡、呕吐、脱水、生长发育不良

- 好发人群:

- 1岁内小儿

- 常用药物:

- 维生素B12

- 常用检查:

- 常规检查、串联质谱血酰基肉碱检测、气相色谱-质谱尿有机酸检测

根据酶缺乏的类型,甲基丙二酸血症可分为两类

甲基丙二酰辅酶A变位酶缺乏型

也叫维生素B12无反应型。

辅酶钴胺素代谢障碍型

也叫维生素B12反应型。

根据发病和出现症状的时间又可分为两类

早发型甲基丙二酸血症

多见于1岁以内起病。

迟发型甲基丙二酸血症

多见于4~14岁起病。

小儿甲基丙二酸血症的主要病因是由于常染色体隐性遗传导致,好发于父母双方均为患病者,本病其他诱发因素尚不清楚。

甲基丙二酸血症是由于体内甲基丙二酸代谢异常所致。甲基丙二酸代谢过程中,除需甲基丙二酰辅酶A变位酶(methylmalonyl-CoA mutase,MCM)外,还必须有钴胺素(维生素B)作为辅酶参与。当编码MCM或维生素B12合成过程中的任意酶的基因发生缺陷时,均可导致甲基丙二酸代谢受阻,致使甲基丙二酸发生异常堆积。

本病明确的诱发因素尚不清楚,目前认为感染、腹泻、饥饿、疲劳的状态下,因脂肪酸代谢亢进,容易诱发急性发作。

甲基丙二酸血症是罕见病,本病是常染色体隐形遗传病,患者多见于小儿。国内新生儿疾病筛查统计患病率约为1:3400,较常见的地区为山东、河南、河北、济南。甲基丙二酸血症合并同型半胱氨酸血症占大多数。约92.5%的小儿甲基丙二酸血症的患者能于1岁左右时获得确诊。

父母双方均为患病者

由于小儿甲基丙二酸血症几乎属于隐性遗传,当父母同时为基因突变者,则后代患病的概率为1/4。

小儿甲基丙二酸血症的临床表现以反复呕吐、嗜睡、代谢性酸中毒、低血糖、昏迷等形式起病,部分患者则表现为进行性神经系统损害的症状,这与发病处于不同年龄有关。本病的并发症有贫血、脑积水和心肌炎。

新生儿期症状

生后数小时至1周内发病,急性脑病样症状,拒食、呕吐、嗜睡、肝肿大,严重时脑水肿;晚期发病表现为生后数月发病,平时厌食,蛋白质不耐受,易兴奋。

神经系统症状

可表现为惊厥、运动功能障碍以及舞蹈手足徐动症等。

代谢紊乱

代谢性酸中毒急性发作,可伴有酮血症、酮尿症、高氨血症。

发育落后

生长发育障碍,可见小头畸形,智力有不同程度的落后,运动发育落后,肌张力低下。

血液系统异常

大多数患儿多见巨幼细胞性贫血,半数患儿有粒细胞及血小板减少,严重者骨髓抑制。

肝肾损伤

免疫功能低下

少数患儿易合并皮肤念珠菌感染。

大多数患者有血液系统的异常,如巨幼红细胞性贫血、多形核白细胞核分叶过多和血小板减少

遗传性甲基丙二酸血症伴同型半胱氨酸尿症的患者还有可能表现为行为异常、神经肌肉病变而无血液系统的异常,可有口腔炎和面部畸形等。

部分病例有低血糖症,低甲硫氨酸血症和胱硫醚尿症。

贫血

小儿甲基丙二酸血症的患儿常伴发血液系统损伤,如巨幼细胞贫血,系脱氧核糖核酸合成的生物化学障碍及DNA复制速度减缓所致的疾病。影响到骨髓造血细胞——红细胞系、粒细胞系及巨核细胞系而形成的贫血。

脑积水

小儿甲基丙二酸血症的患儿可合并为急性神经系统损伤,以脑损伤最为显著,可因弥漫性血管硬化导致脑积水,主要体现在脑神经结构、脑神经发育及脑功能损伤等方面。

心肌炎

小儿甲基丙二酸血症的患者累计心脏时,可引起心肌炎等心脏损害的表现。

小儿甲基丙二酸血症临床表现缺乏特异性,使得临床识别困难,极易误诊,往往就诊的患儿有呕吐、代谢性酸中毒、脱水嗜睡等非特异性表现,甚至有些患儿不表现任何症状,体检时发现其肝功能异常而就医。

小儿甲基丙二酸血症的患者发病往往较急,急性发病时会表现较为严重的临床症状,当患者出现嗜睡、生长和智力落后、反复呕吐、惊厥、运动障碍、肌张力低下、脱水等症状时需要及时就医治疗。

当患者发生昏迷、抽搐或者嗜睡的情况时应立即就医。

本病一般建议患者到儿科就诊。

因为什么来就诊的?

是否有明确的遗传史?

目前都有什么症状?(如反复发作性的呕吐、嗜睡等等)

是否有以下症状?(如生长发育不良、肌张力低下等等)

既往有无其他的病史?

常规检查

可表现为白细胞减少、血小板减少和中性粒细胞增多;贫血为巨幼红细胞贫血,有代谢性酸中毒,酮血或酮尿症,有高氨血症和低血糖症。

串联质谱血酰基肉碱检测

测定血液中游离肉碱、乙酰肉碱、丙酰肉碱、患者血丙酰肉碱水平及丙酰肉碱与乙酰肉碱比值升高。《欧洲甲基丙二酸血症与丙酸血症诊治指南》明确指出,串联质谱新生儿筛查甲基丙二酸血症特异性不高,假阳性率高,建议结合基于二级筛查,可有助于降低假阳性率,提升筛查性能。

气相色谱-质谱尿有机酸检测

尿液中甲基丙二酸、甲基柠檬酸和3-羟基丙酸排量显著增加。

酶学分析

通过皮肤成纤维细胞、外周血淋巴细胞酶活性检测确定甲基丙二酸血症的酶缺陷类型。

DNA分析

基因突变分析是分型最可靠的依据,并可以根据已经建立的表型基因型关联性分析,指导治疗和预后。

影像学检查

甲基丙二酸血症的患者脑CT、MRI扫描常见对称性基底节损害。MRI显示双侧苍白球信号异常,可表现为脑白质脱髓鞘变性、软化、坏死、脑萎缩及脑积水等。B超可发现肝脏肿大

病理活检

甲基丙二酸血症患儿脑组织病理分析可见脑萎缩、弥漫性神经胶质细胞增生,星形细胞变性、脑出血、苍白球坏死,髓鞘化延迟、丘脑及内囊细胞水肿、空泡形成等。

脑电图

MMA伴惊厥患儿脑电图主要呈现高峰节律紊乱,慢波背景伴痫样放电,而无惊厥患儿脑电图为局灶性样放电和慢波背景。动态脑电图监测对评估MMA患儿脑功能,维生素B12疗效及抗癫痫药物治疗均有意义。

最常见的症状是处于新生儿或早婴儿期的患儿反复呕吐、嗜睡、惊厥、运动障碍、智力以及肌张力低下,患儿典型症状的出现可以作为辅助诊断条件。

确诊主要依赖于生化诊断及基因分析,诊断确诊依据血丙酰肉碱、丙酰肉碱与乙酰肉碱比值升高和尿甲基丙二酸、甲基柠檬酸、3-羟基丙酸显著增加。

基因诊断,发现2个与小儿甲基丙二酸血症相关的变异基因的出现,血中C3/C2增高及(或)尿甲基丙二酸或甲基枸橼酸升高,满足以上条件的任意一条即可确诊。

继发性甲基丙二酸血症

继发性甲基丙二酸血症多因母亲慢性胃肠和肝胆疾病、营养障碍,导致患者自胎儿期即处于维生素B12及叶酸的缺乏状态所致。

酮症酸中毒

当机体糖代谢紊乱时,机体不能利用葡萄糖,只好动用脂肪供能,而脂肪燃烧不完全,因而出现继发性脂肪代谢严重紊乱。当脂肪分解加速,酮体生成增多,超过了组织所能利用的程度时,酮体在体内积聚使血酮超过2毫克,即出现酮血症。多余的酮体经尿排出时,尿酮检查阳性,称为酮尿症。

单纯同型胱氨酸尿症

又称亚硫酸盐氧化酶缺乏,由于亚硫酸盐氧化酶缺乏,造成体内黄嘌呤代谢成尿酸、亚硫酸转变成硫酸盐以及其它的代谢过程受阻。

小儿甲基丙二酸血症无特异性治疗方法,其治疗方式主要采取饮食控制、抗感染、补充维生素等综合治疗方法。治疗原则为减少代谢毒物的生成和或加速其清除,针对不同类型不同年龄的患者需进行个体化治疗,通过相应的饮食管理与药物干预可显著提高患者的生存质量。

饮食治疗

限制天然蛋白质的摄入,每日1.0~1.5g/kg,给予不含异亮氨酸、缬氨酸、苏氨酸和蛋氨酸的特殊配方奶粉或蛋白粉,每日1.5~2.0g/kg,婴幼儿发病者主要推荐母乳喂养,在治疗过程中要监测血氨基酸浓度,以防缺乏。

维生素B12注射

维生素B12有效型患者每周肌肉注射维生素B12,部分患者还可口服钴胺素,可首先给予维生素1周,若出现效果可长期给予维持量治疗,根据临床和生化反应调整。

左旋肉碱

该药可用于促进甲基丙二酸和酯酰肉碱排泄。

抗生素

在小儿甲基丙二酸血症的急性期,可以应用新霉素或甲硝唑治疗,可以降低体内甲基丙二酸水平。

甜菜碱和叶酸

用于合并同型半胱氨酸血症、贫血患者。

甲硝唑或新霉素

可减少肠道细菌产生的丙酸,但长期应用可引起肠道菌群紊乱,应慎用。

氨基甲酰谷氨酸

可改善高氨血症以及高甘氨酸血症。

本病无需手术治疗。

基因治疗

在理论基础上基因治疗为小儿甲基丙二酸血症治疗的最根本方法,针对小儿甲基丙二酸血症的基因治疗在人肝细胞水平及动物整体水平均已取得了一定的进展,目前还正处于研究过程中,尚未应用于临床实践中,但是为病因学治疗提供了可能。

透析治疗

如血氨过高、脏器损害严重,必要时可行血液净化治疗。

神经干细胞移植治疗

我国已经对4例合并继发性脑损伤的小儿甲基丙二酸血症的患儿进行了侧脑室神经干细胞移植,证明其能够短期达到改善继发性脑损伤患儿的运动和智力表现的效果,但远期疗效还需进一步随访观察。

小儿甲基丙二酸血症预后主要取决于疾病类型、发病早晚及治疗的依从性,总体生存时间较短,若发生严重并发症则在新生儿时期死亡的可能性极大,治疗期的患者要遵医嘱按规律进行复诊,维生素B12有效型预后较好,维生素B12无效型预后不佳。新生儿发作型患儿死亡率达80%。早期有效的治疗有助于改善预后。

小儿甲基丙二酸症属于遗传代谢性疾病,往往不能达到治愈的目的。

小儿甲基丙二酸血症的患者一般活的时间不是很长,部分患者可以活到30岁,但具体取决于患儿的个人情况和治疗情况。小儿甲基丙二酸血症的轻症、晚发性病例预后尚好可无死亡威胁,但本症常发生严重并发症而影响预后,发生死亡,较常发生于新生儿时期。

小儿甲基丙二酸血症的患者应该追踪治疗,在接受一般治疗或长期治疗后应遵医嘱按规律进行复诊,依照患者的自身与并发症的情况及时复诊。控制稳定者可半年或四个月进行一次复查,而复查情况较差者应一至两个月检查一次。

生长发育情况

因小儿甲基丙二酸血症的患儿正处于生长发育阶段,所以应对生长发育和营养情况做出检测,比如对身高、体重的测量等。

代谢情况

进行血液的氨基酸和酯酰肉碱谱的分析,尿液的甲基丙二酸和同型半胱氨酸的检测。

脏器的情况

评估肝、肾功能,心脏等脏器的检查。

小儿甲基丙二酸血症饮食管理的目的是减少甲基丙二酸血及氨的产生,以促进患儿症状的改善。患儿宜母乳喂养,应尽早开始限制蛋白质摄入量,急性期应尽量避免食用天然蛋白质食物,24小时后慢慢补充蛋白质食物,完全限制蛋白质不应高于48小时,维生素B12无效型患儿在长期治疗过程中,需要个体化饮食管理,严格限制天然蛋白质的同时还需要满足个体的基本生理需求。

坚持饮食控制,限制天然蛋白质的量,蛋白质摄入量控制在1.5~2.0g/kg,每日所需总蛋白质以淀粉类、蔬菜类供给为主,可进食蛋、奶、肉类,不足部分以不含蛋氨酸、苏氨酸、缬氨酸,含少量异亮氨酸的配方奶替代,病情严重者终止蛋白质摄入。喂养时注意少量多餐,同时避免饥饿,防止肌肉组织和脂肪组织代谢抑制导致必需氨基酸缺乏

长期注射维生素B12的患者建议食用牛奶、鸡蛋、大米、强化早餐谷物,同时忌食生冷油腻,辛辣刺激性食物。

营养均衡,包括蛋白质、糖、脂肪、维生素、微量元素和膳食纤维等必需的营养素,荤素搭配,食物品种多元化。

小儿甲基丙二酸血症的患者要加强生活护理,注重长期合理适当功能训练运动,改善预后,提高生活质量,同时需要遵医嘱用药,按时复诊,避免出现感染等情况。

一些患儿合并不同程度的智力和运动障碍,需要给予长期、耐心的照护及功能训练。

患儿须终生用药并坚持饮食控制,避免进高蛋白饮食;患儿出现大汗、面色苍白、精神差等,警惕低血糖发生;患儿应多食蔬菜,每天进行腹部按摩,以防便秘

甲基丙二酸血症的的患者出院之后要遵医嘱用药,按时复诊。

避免使用丙戊酸、大环内酯类药物,以免左旋肉碱消耗致甲基丙二酸等代谢产物排泄障碍,慎用蛋白制剂、血液、脂肪乳剂等。

定期监测患儿血糖、肝功能等,按时复查,明确疾病进展情况。

尽量避免甲基丙二酸血症的患儿出现感染等情况,避免诱发病情的进展,

甲基丙二酸血症属于遗传代谢性疾病,遗传代谢性疾病的发病年龄可在新生儿期、婴幼儿期、儿童青少年期甚至成人期,所以本病也可以在非婴儿期发病,应提高警惕。

目前已知绝大多数的遗传性疾病是无有效的治疗方法的,因此预防显得更为重要,遗传性代谢性疾病如小儿甲基丙二酸血症可通过产前诊断,测定羊水细胞的酶活性来有效防止遗传病的发生。

及时到正规医院进行孕前检查,通过胎盘绒毛细胞、羊水细胞酶学检查、母亲尿液及羊水甲基丙二酸测定,可进行本病的产前诊断。

第一胎是甲基丙二酸血症的患儿家庭应进行甲基丙二酸血症的产前诊断,以避免分娩相同疾病的患儿。

孕妇用经腹壁羊膜腔穿刺术用于产前诊断。

随着串联质谱技术的出现,可以进行新生儿筛查,及早发现新生儿是否存在病灶。

4424点赞

参考文献

[1]杨艳玲.从病例开始学习遗传代谢病[M].北京:人民卫生出版社,2018:58-69.

[2]韩连书.甲基丙二酸尿症生化基因诊断及产前诊断[J].中国实用儿科杂志,2018,33(7):498-501.

[3]杨艳玲,韩连书.单纯型甲基丙二酸尿症饮食治疗与营养管理专家共识[J].中国实用儿科杂志,2018(7).