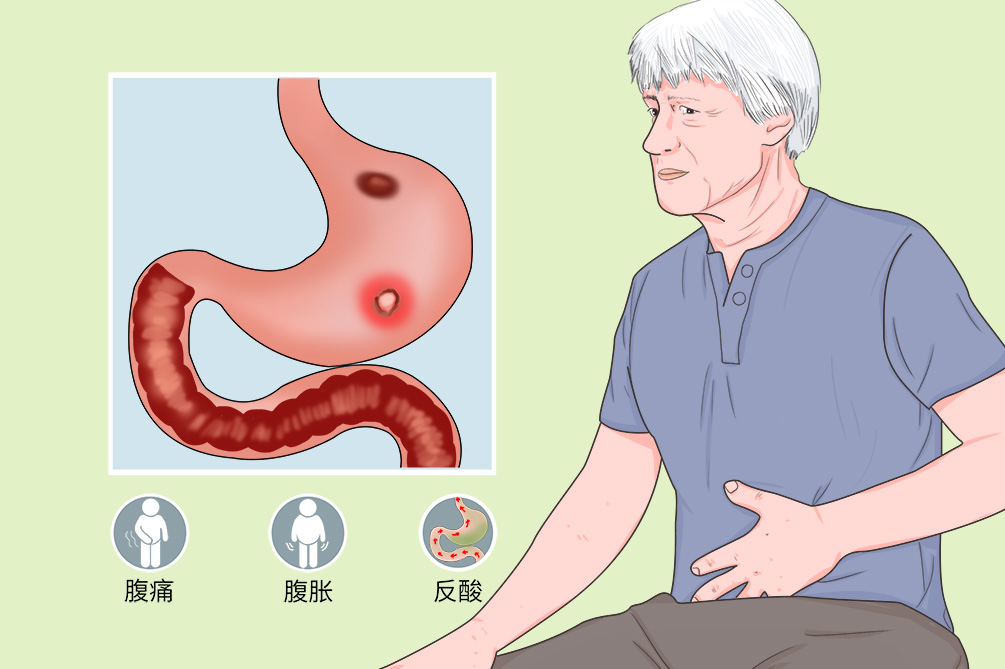

胃黄色素瘤是胃的一个良性病变,主要是由胃黏膜的脂质沉积所造成,并非真正的肿瘤,组织病理学显示该瘤由充满脂质的泡沫细胞聚集形成。本病无临床表现,腹胀、腹痛、反酸、暖气等症状多由合并的慢性胃炎、慢性溃疡所致,主要采用内镜下治疗的方式进行治疗。本病如没有其他异常症状,一般采取观察治疗,大多数患者基本能得到治愈。

- 就诊科室:

- 消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- xanthoma of stomach

- 疾病别称:

- 胃黄斑瘤

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 胃黏膜炎症

- 治疗周期:

- 短期治疗一周

- 临床症状:

- 腹痛、腹胀、反酸、暖气

- 好发人群:

- 60岁以上的男性、糖尿病患者、萎缩性胃炎患者

- 鉴别诊断:

- 胃印戒细胞癌

- 常用检查:

- 胃镜检查、组织病理学检查

胃黄色素瘤的发生可能与胃黏膜性炎症及老化、脂质代谢异常等相关,该疾病多见于60岁以上的老人、糖尿病患者、萎缩性胃炎患者,可由物理或化学刺激因素诱发。

胃黏膜性炎症及老化

由于局部脂质代谢和运转障碍,大量脂质沉积,并被单核-巨噬细胞吞噬从而形成泡沫细胞,引发该病。

脂质代谢异常

脂肪类物质在体内的合成、分解、消化、吸收、转运中发生异常,使各组织中的脂肪过多或者是过少,从而影响身体机能。

物理或化学刺激

胃蠕动引起的局部物理刺激或强酸环境下引起泡沫细胞形成、沉积而诱发本病。

胃黄色素瘤是一种假性肿瘤,临床上较常见,发病率达10%~30%,发病率随年龄增长而增加。

60岁以上的老年人

以男性多见,老年人体质较弱,胃肠道功能较差,易引发疾病。

萎缩性胃炎患者

患者胃黏膜上皮和腺体萎缩,数目减少,胃黏膜变薄,黏膜基层增厚,易诱发此病。

糖尿病患者

糖尿病会导致患者神经的慢性损害、功能障碍,且糖尿病患者中胃黄色素瘤的检出率高于非糖尿病患者。

胃黄色素瘤疾病本身不会引发任何症状,但是部分合并胃部其他疾病患者,如慢性胃炎、胃溃疡的患者,可出现腹痛、腹胀、反酸、暖气等症状。

本病部分合并有慢性胃炎、胃溃疡等胃部疾病的患者可出现腹痛、腹胀、反酸、暖气等症状。

当出现消化系统疾病症状时,应及时前往医院消化内科就诊,需做胃镜检查,以及组织病理学检查做出明确诊断,胃黄色素瘤在组织学上需与胃印戒细胞癌相鉴别。

患者出现腹痛、腹胀、反酸、暖气等消化系统疾病症状时需及时就医。

大多患者优先考虑去消化内科就诊。

症状是什么时候出现的?持续多长时间了?

有没有做过胃镜检查?

年龄多大了?

有没有做过其他检查或治疗?

有肠胃疾病史吗?

胃镜检查

胃镜下呈黄色或黄白色、稍高出黏膜面的平坦小斑块,病灶通常较小,直径5~10mm,圆形或椭圆形,边界清晰,可发生于胃内任何部位,以胃窦部多见。

组织病理学检查

可见黏膜内有成团聚集的吞噬细胞,胞质丰富,内含透明脂质。

由于疾病本身并无特异症状,主要通过胃镜、组织病理学检查,有成团聚集的吞噬细胞即可做出诊断。

胃印戒细胞癌

胃印戒细胞癌的癌细胞内充满大量黏液,细胞核偏向一侧,外形酷似一枚戒指,细胞间质可见黏液湖,胃镜检查可见胃印戒细胞癌主要在黏膜下层浸润,可能在黏膜表面只有一点点的糜烂,类似于浅表性胃炎的表现。因其能够在黏膜层内广泛播散,当其侵入黏膜下层后,其播散速度非常快,纤维组织及间质的增殖,以及癌细胞的浸润使胃壁增厚形成"革囊胃”。胃黄色素瘤胃镜下呈黄色或黄白色、稍高出黏膜面的平坦小斑块,病灶通常较小,直径5~10mm,圆形或椭圆形,边界清晰,可发生于胃内任何部位,以胃窦部多见;组织病理学检查可见黏膜内有成团聚集的吞噬细胞,胞质丰富,内含透明脂质。

胃黄色素瘤可无需治疗,但若发现合并萎缩性胃炎、早期胃癌等表现,应进行内镜下治疗,本病内镜治疗周期为一周。

该疾病无需特殊药物治疗。

活检钳钳除适用于小病灶;圈套器电凝切除适用于凸出较高、直径较小的病灶;内镜黏膜切除术适用于直径较大的病灶,通过内镜观察,明确病变大小,是否隆起,局部微结构情况,是否合并有溃疡情况进行调整。

氩离子凝固术、激光凝固治疗及射频消融等,优点是操作便捷、治疗时间短,缺点是病变被直接破坏,不能留取标本。

胃黄色素瘤患者治疗后,大部分患者都能得到治愈,且其预后较好,不会引起其他继发疾病,治愈后可以恢复正常生活,一般术后三个月进行胃镜复查。

大部分患者经积极治疗后可以治愈。

本病一般不会影响自然寿命,治愈后患者可以恢复正常生活。

本病手术患者应遵医嘱出院后三个月后进行胃镜复查,查看有无其他基础疾病的发生。

胃黄色素瘤患者应养成规律进餐的习惯,选择营养丰富易消化的食物,要注意少吃冷、辣、辛、太甜、太油腻的食物,多吃苦瓜、山楂、大枣等健胃食物。

宜多吃健胃的食物,如苦瓜、山楂、大枣等。

以营养丰富、易消化的食物为主,如大枣、面条、薏苡仁粥等。

宜吃柔软、容易消化的食物,如牛奶、豆浆、面条、馄饨等。

忌吃辛辣刺激性强的调味品,如胡椒、芥末等。

严禁饮烈性酒、浓茶等刺激性食物。

避免进食过油以及过于粗糙的食物,如炸鸡、油条等油炸食物。

胃黄色素瘤本身对患者并无危害,多由于合并其他疾病而引发相应症状,所以在日常护理时应围绕其他伴随疾病展开,如患者应坚持运动,提高机体抵抗能力等,需要特别注意的是,本病患者出现症状时需要及时就诊,避免迁延。

术后患者应安静休息,避免用力活动,如果行手术治疗的患者,术后需禁食,排气后可给予少量流质,待胃肠道功能恢复后,可逐渐恢复少量流食。

患者注意放松心情,不要过于紧张,保持心情开朗,积极配合治疗。

注意劳逸结合,避免工作压力过大,平时坚持适当行体育锻炼,以提高机体抵抗力。

本病暂无有效预防方式,但可通过定期体检进行筛查。

参考文献

[1]熊秋棠,陈星,王志峰,张晶,何浪.胃黄色瘤临床研究进展[J].中华消化内镜杂志,2017,34(08):606-608.

[2]张淑芳,姚萍.胃黄色瘤相关危险因素的分析[J].国际消化病杂志,2019,39(03):211-215.

[3]苑坤,于燕,齐玲芝.胃黄色瘤73例临床病理分析[J].吉林医学,2012,33(32):7067-7068.