疝气

人体内组织或器官由其正常解剖部位,通过先天或后天形成的薄弱点、缺损或孔隙进入另一部位,称为疝,多发于腹部,以腹外疝为多见。其中以腹股沟疝发生率最高,占90%以上,股疝次之,占5%左右,较常见的腹外疝还有切口疝、脐疝和白线疝等。

- 就诊科室:

- 普外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- hernia

- 疾病别称:

- 疝

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 阴囊血肿、切口感染、疝气复发

- 治疗周期:

- 不同疝气类型治疗周期不同

- 临床症状:

- 腹部疼痛、腹部肿块、恶心、腹胀

- 好发人群:

- 婴儿、中年男子、年老体弱者

- 常用药物:

- 疝气内消丸、桔核丸、补中益气丸

- 常用检查:

- 咳嗽冲击试验、疝块回纳试验、疝环检查、B超检查、CT检查

腹股沟斜疝

从腹壁下动脉外侧的腹股沟内环突出,通过全腹股沟管,向下前方斜行,再穿过腹股沟外环,形成疝块,并可下降至阴囊。

腹股沟直疝

腹壁内脏自腹壁下动脉内侧的腹股沟三角直接脱出而形成的疝,其不经过内环、腹股沟管,也不坠入阴囊,常见于年老体弱者,属于后天性疝,特别容易继发于长期咳嗽的老年慢性支气管炎、前列腺肥大等疾病。

股疝

脏器或组织经股环突入股管,再经股管突出卵圆窝的疝,即疝囊通过疝环,经股管向卵圆窝突出的疝。

腹壁切口疝

发生于原腹部手术切口部位的疝,是腹腔内组织,器官经由手术切口处的缺损或薄弱区突出于体表所形成的腹部包块。

脐疝

疝囊通过脐环而突出的疝。

白线疝

又称上腹疝,是发生在腹壁正中白线上的疝。

闭孔疝

经闭孔管突出的一类腹外疝。

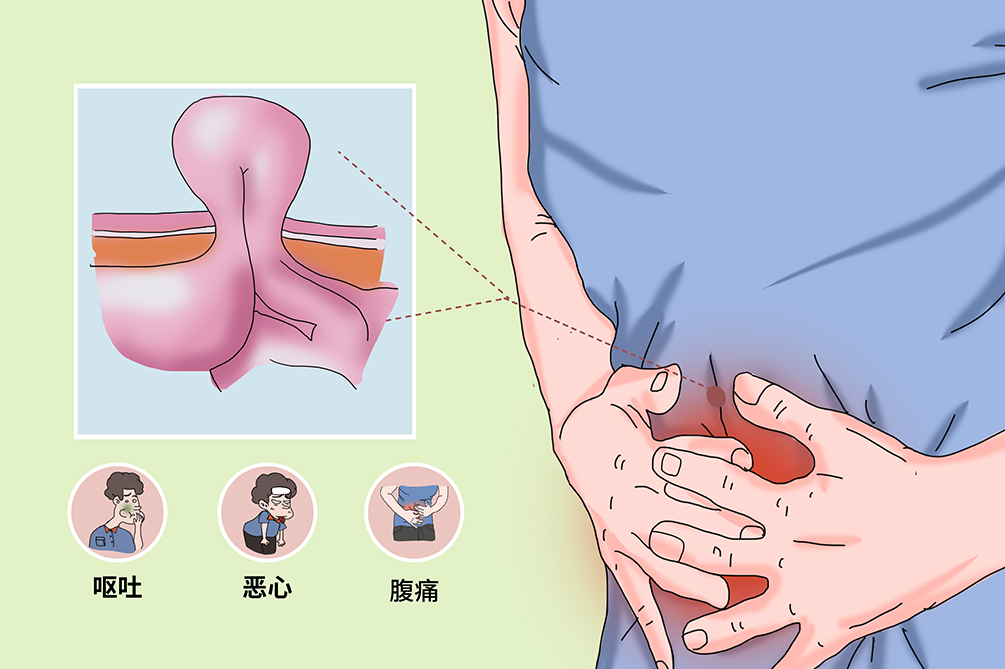

食管裂孔疝

腹腔脏器通过扩大的食管裂孔进入胸腔,裂口有大有小。

疝气的病因和发病机制极为复杂,疝气分为多种类型,不同的类型病因不同,采取的手术治疗方法也不同,采取的检查方法也不同。

腹股沟斜疝

先天性因素

腹膜鞘状突在婴儿期未闭、腹股沟发育不良(如长度较短、斜度不够等)。

后天性因素

腹壁抵抗力薄弱,如外伤、营养不良、手术等,或腹压升高,如妊娠、便秘等。

腹股沟直疝

老年人因腹壁肌肉薄弱萎缩,长期咳嗽、排尿困难或经常性便秘等原因,使腹内压经常增高,致使腹内脏器由直疝三角向外突出形成直疝。

股疝

在腹压增高的情况下,下坠的腹内脏器推向下方,经股环向股管突出而形成股疝,多见于妊娠。

腹壁切口疝

局部因素

切口裂开、切口感染、缝合不佳等。

全身因素

肥胖、糖尿病、营养不良以及引起腹压增高的慢性疾病,如慢阻肺等。

脐疝

婴儿

脐部发育不全,脐环没有完全闭锁,或脐部有瘢痕组织薄弱,不够坚固。当腹压骤然增加时,内脏可以从脐部突出而形成脐疝。

成年人

较少见,诱因包括妊娠、慢性咳嗽、腹腔积液等。

白线疝

常见病因为腹压增加,如慢性咳嗽、长期便秘、晚期妊娠、肝硬化腹水等。

闭孔疝

病因为局部薄弱、盆底组织退变、闭孔管宽大、消瘦等,此外有慢性支气管炎、长期咳嗽、习惯性便秘等引起腹压增高,亦可导致闭孔疝。

食管裂孔疝

多数由后天性因素引起,比如咳嗽或者其他因素引起腹内压升高或者食管瘢痕引起的食管缩短等,还有少部分人是先天性因素引起的。

腹内压增高

如咳嗽、便秘、肥胖、劳动、腹水、妊娠等均可导致疝气发生。

局部组织薄弱

局部组织薄弱或随年龄增长盆底组织退变,在长期腹压作用下,可导致疝气形成。

腹股沟斜疝是最常见的一种疝,约占各种疝病的80%,占腹股沟疝的90%。男性患者斜疝的发病率远高于女性,约占90%,且右侧斜疝发生为60%,左侧约25%,两侧同时发病率为15%。

腹股沟疝以男性多见,斜疝多见于婴儿和中年男子,直疝见于年老体弱者。

脐疝多见于婴幼儿。

股疝多见于妊娠晚期的孕妇。

切口疝多见于腹部外伤或腹部手术的人群。

疝气可发生在人体多个部位,不同部位的疝气临床表现也不相同,常见腹部包块、腹部疼痛等症状,站立、负重或过度用力时加重,平卧后好转。若出现嵌顿或伴发感染,可能会出现伴随症状。

可复性疝

决定性的症状是腹股沟区有一肿块突出,开始时患者仅在站立、劳动、行走、跑步或剧烈咳嗽时出现,平卧后突出的肿块可自行恢复,消失不见(即可复性疝)。肿块开始时较小,随着疾病发展逐渐增大,自腹股沟下降至阴囊或大阴唇内,肿块呈带柄的梨形,柄向外斜行通入腹股沟管。

难复性疝

病程较久者,疝内容物与囊内壁经常摩擦,发生轻度炎症,逐渐形成粘连,内容物不能完全回纳。

嵌顿性疝和绞窄性疝

突然发生者出现明显疼痛,疝块坚实变硬,触痛明显。如嵌顿是肠袢,即可出现典型急性肠梗阻症状,甚至引起肠坏死等严重病变。

股疝

多见于中年以上的经产妇女,右侧多见。股块一般不大,呈半球形隆起,位于腹股沟韧带下方卵圆窝处。症状轻微,常不为患者注意,特别是肥胖者更易疏忽,仅在久站或咳嗽时略有坠胀感。早期易回纳,由于块外有较多的脂肪组织,疝块并不完全消失。疝囊易与大网膜发生粘连而难以回纳,形成难复性疝。股疝极易发生嵌顿,且迅速发展为绞窄性疝。疝块突发嵌顿,引起局部剧烈绞痛,出现明显的急性肠梗阻症状。

疝内容物为结肠或小肠时,可出现恶心、腹痛、腹胀等临床症状,一旦疝内容物坏死,同时伴随感染,可出现局部压痛或皮肤肿胀。

儿童患疝气可出现厌食、便秘、烦躁不安、哭闹等症状。

若疝出现嵌顿可出现发热、剧烈腹痛等症状,甚至发生休克。

疝气需要早发现、早诊断、早治疗,并积极地预防并发症,定期进行体检检查。尤其对于婴儿、老年人、抵抗力较差的患者,应密切观察身体情况,以防止疝气的发生。

疝回纳后指压内环和增加腹压后肿块仍可出现,需及时就诊。

患者有腹部疼痛,且伴恶心、呕吐的症状,需及时就诊。

大多患者优先考虑去普外科就诊。

是否有腹痛的症状?休息时是否缓解?

是什么时间开始出现疼痛的,是隐痛还是剧痛?

什么时候会出现这种症状?(如劳动、咳嗽、跑步等)

多久之前开始出现这种症状?

之前有无其他的病史?

咳嗽冲击试验和疝块回纳试验

患者仰卧,检查者用手轻按肿块上,嘱其咳嗽,有膨胀冲击感,向外上方轻推,开始常有轻微阻力感,随即很快回纳消失。

疝环检查

疝块回纳后,检查者用示指指尖轻挑阴囊皮肤,沿精索向上插入扩大的外环,进入腹股沟管内,嘱患者咳嗽,肿块并不出现,移开手指见疝块自外上方向内下方突出,可确诊为腹股沟斜疝。压迫内环试验用来鉴别直疝和斜疝时,在疝块回纳后用手指压住内环让患者咳嗽,斜疝的疝块仍可出现。

B超检查

对股疝的诊断可以提供证据,有时并不能对腹股沟疝和股疝做出正确鉴别,但对于择期或急诊病例治疗的选择无影响。

CT检查

检查的分辨率及可靠性较B超更高,CT可以扫描到B超看不到的位置,可以看到疝的位置和有无移动。

临床查体

视诊

见腹股沟管区肿块,有的可坠入阴囊,久站或咳嗽时明显。

触诊

如无嵌顿,一般柔软有弹性(肠管),有时有坚实感且无弹性(大网膜),肿块上缘延绵不清,有柄蒂进入腹股沟管,无压痛。

实验室检查

白细胞增多,中性粒细胞增多,水、电解质紊乱,可判断出现疝内容物坏死。

疝气可依据病史、症状(腹部出现可复性包块,即站立时出现,平卧后可回纳或消失)和查体确定诊断。当诊断不明确或有困难时可辅助B超或CT等影像学检查,帮助诊断。

睾丸膜积液

完全在阴囊内,肿块上缘可触及,无柄蒂进入腹股沟管内。患者发病后从来不能回纳,透光试验检查呈阳性,肿块呈囊性弹性感,睾丸在积液之中不能触及,而腹股沟斜疝时可在肿块后方扪及实质感的睾丸。

精索鞘膜积液

肿块位于腹股沟区睾丸上方,无回纳史,肿块较小,边缘清楚,有囊性感,牵拉睾丸时可随之上下移动。但咳嗽无冲击感,透光试验阳性。

隐睾

睾丸下降不全可位于腹股沟管内,不同的是肿块保持睾丸形态,以手挤压时胀痛,患侧阴囊内未能触及睾丸。

不同部位疝气的治疗方法不同,多推荐手术治疗。股疝容易发生嵌顿及绞窄,应及时手术。而疝带治疗适用于年老体弱或身患其他重病不能施行手术者,不可盲目进行保守治疗。

不同的发病类型治疗方式也不一样,根据患者的耐受情况选择保守治疗或者手术治疗。保守治疗主要方式是利用药物治疗和疝气带治疗,药物治疗能够缓解患者疝气的发病症状,但是不能控制疝气包块凸出,无法根治。疝气带治疗能阻止疝气包块的凸出,从而有效的阻止疝气发展,可缓解腹胀、疼痛、便秘的症状,但是使用方法不便也不能根治疾病,且保守治疗还会增加疝气嵌顿的风险性。

药物疗法仅能缓解疝气导致的腹胀、腹痛、便秘等症状,进而可使疝气减轻,但药物治疗无法控制疝气脱出。常用西药包括镇痛药,常用的中成药包括疝气内消丸、橘核丸、补中益气丸等。

疝囊高位结扎术

显露疝囊颈,予以高位结扎或贯穿缝合疝囊颈,然后切去疝囊。

疝修补术

成人在疝囊高位结扎后,还需加强或修补薄弱的腹壁缺损区,常用手术方法有传统疝修补术、无张力疝修补术和经腹腔镜疝修补术等。

传统疝修补术

修补腹股沟管前壁以Ferguson法最常用;修补腹股沟管后壁常用的方法有Bassini法、Halsted法、Mcvay法、Shouldice法等。

无张力修补术

利用人工高分子材料网片进行修补,此方法术后疼痛轻、恢复快、复发率低,但有潜在排异和感染的危险,对局部条件差的患者要慎用。

经腹腔镜修补术

属微创手术范畴,具有创伤小、痛苦少、恢复快、美观等优点,但对技术设备要求高、费用高。

疝气目前可以通过手术治愈,术后需要积极预防其并发症。但若患者不积极治疗,通常预后较差,病情进展常可发生嵌顿,甚至绞窄、坏死而威胁生命。即使不致威胁生命,也常给以后治疗带来困难,或发生许多并发症。

疝气目前可通过手术治疗达到治愈。

疝气患者积极进行治疗,术后护理得当,同时预防相关疾病,一般不会影响寿命。

疝气患者术后需第一个月后到医院复查一次,术后半年左右需再次复诊。

疝气患者应注意膳食多样化,少食多餐,避免不规律饮食,多喝水,多食用高纤维食物。进行手术治疗的患者术后6~12小时食用流质食物,次日即可进软食或普食。

禁止吸烟、喝酒。

清淡饮食,多食用富含纤维的新鲜食物及水果,多食用易消化、便于排便的食物,如芹菜、西红柿、菠菜等。

禁忌辛辣、刺激性食物,少吃引起腹胀的食物,如豆类、碳酸饮料、油炸类食物及膨化食品。

手术治疗的患者,术后6~12小时麻醉反应消失,若无恶心、呕吐等不适,可进流食,次日进软食或普食。行肠切除、肠吻合术的患者,待肠动恢复后逐步恢复饮食。术后多给予患者高蛋白及矿物质丰富的食物,利于伤口恢复。

疝气患者要注意日常调理,预防可能出现的并发症,保持身心愉快,多休息,不做剧烈的运动,多喝水,定时排便。

积极预防和治疗相关疾病,如肺部疾患、前列腺增生等。

注意休息,不宜参加重体力劳动和剧烈运动,忌强力负重、强力举重物,以免导致腹内压力增加,会加重疝气的病情。

避免增加腹腔压力的各种因素,如慢性咳嗽、便秘等。

纠正错误的生活习惯,如抽烟,长期抽烟会导致急慢性呼吸道感染及咽炎的发生,从而会产生长期咳嗽或干呕的症状,增加疝气的发生。

老年人需增强腹部肌肉锻炼,坚持每天进行适量的活动,如散步、打太极等锻炼,避免腹部肌肉过度松弛。

术后应该注意观察伤口的情况,应保持伤口及周围干燥、清洁,避免造成二次感染的情况。

如果在特殊情况下,疝块突然肿大不能回纳,痛得厉害,甚至整个腹部都痛时,要注意疝气嵌顿或绞窄,应立即进行手术治疗,以免加重病情。术后定期复诊,防止并发症的发生。

临床上疝气多采取手术治疗,对于已经进行手术治疗的患者,术后需注意如下特殊事项:

体位与活动

宜取平卧位,膝下垫一软枕,髋关节、膝关节略屈曲,以松弛腹股沟切口的张力,减轻患者切口疼痛感。卧床时间长短,依据疝的部位、大小、腹壁缺损程度及手术方式而定,一般修补术后3~5日下床活动,采用无张力修补术的患者可早期下床活动,但对年老体弱、复发性疝、绞窄性疝、巨大疝患者,卧床时间应适当延长。

防止腹内压增高

嘱患者尽量避免咳嗽及用力排便,既不利于切口愈合也易导致术后复发。术后患者注意保暖,防止受凉而引起咳嗽,保持大小便通畅,便秘者给予药物通便。

预防阴囊血肿

注意观察切口、阴囊部有无出血和血肿。可在腹股沟手术区放置0.5kg沙袋压迫12~24小时以减少渗血,并用丁字带将阴囊托起。

预防切口感染

切口感染是导致疝复发的重要原因。注意保持切口敷料干燥、清洁,避免大小便污染,尤其是婴幼儿更应加强护理,必要时在切口上覆盖伤口贴膜。注意观察患者切口有无红肿、疼痛,一旦发现切口感染应尽早处理。

疝气的患者需要积极地预防并发症,定期体检、定期复查,出现相关症状立即就医。平时注意休息,不做剧烈运动,保持身心的愉快,降低发病几率。

多运动,锻炼身体,提高身体免疫力。

尽量减少吸烟、喝酒的次数,吸烟患者的发病率会高于常人。

定时排便,便秘会引起腹内压增高导致疝气。

忌久坐、久行、久立。疝气是指体腔内容物向外突出的疾病,其发病必须先有腹壁薄弱或缺损,再加上腹内压力不断增高所致。久坐、久行、久立易增加腹腔内压力,从而诱发疝气。

儿童要避免哭闹,腹肌强烈收缩使腹内压力增加,易诱发疝气。

不宜过度劳累,也不可房事过多,性生活时腹肌强烈收缩、腹内压力增高,会促发疝气。

保持情绪稳定、心情舒畅,避免受到精神刺激。

4062点赞

参考文献

[1]陈孝平,王建平,赵继宗.外科学[M].第9版.北京:人民卫生出版社,2018,307-317.

[2]朱建仁.浅谈各类疝气的研究与治疗[C].全国第五届侗族医药学术研讨会论文集.2013:53-55.

[3]彭华.疝气手术后注意事项[J].饮食保健,2019,6(41):76-77.