分水岭区脑梗死是相邻血管供血区交界处或分水岭区局部缺血导致,又称为边缘带脑梗死。约占全部脑梗死的10%。本病为老年人的常见病,其发病可能与低灌注、颅内外动脉狭窄、微栓塞等因素有关,本病的临床症状主要表现为感觉性失语、运动性失语、感觉障碍、精神障碍、意识障碍、癫痫等。分水岭区脑梗死具有典型的脑缺血症状,给患者及家庭带来严重的心理及经济负担,免疫力低下、适应能力弱的中老年患者若不积极治疗可能会死亡,本病主要采用病因治疗和对症治疗的方法,经有效正规治疗后预后良好。

- 就诊科室:

- 神经内科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- cerebral watershed infarction,CWSI

- 疾病别称:

- 分水岭样梗塞、分水岭脑梗死、边缘带脑梗死

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 高血压、糖尿病、心脏病

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

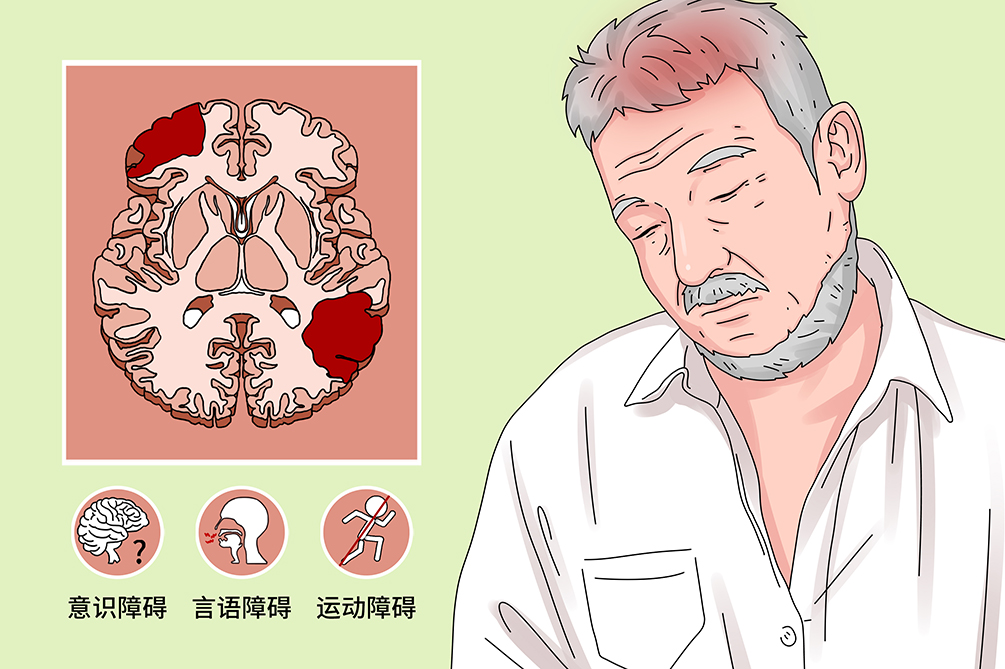

- 意识障碍、语言障碍、运动障碍

- 好发人群:

- 中老年人群、高血脂者、糖尿病患者

- 常用药物:

- 甘露醇、阿司匹林肠溶片、参麦注射液

- 常用检查:

- 血常规、CT、MRI

前分水岭脑梗死

即皮质前型,主要表现为肢体瘫痪、运动性失语、智能障碍、情感障碍等。

后分水岭脑梗死

即皮质后型,常表现为偏盲、感觉障碍、感觉性失语等。

皮质下分水岭脑梗死

即皮质下上型,常出现偏瘫和偏身感觉障碍,言语障碍等。

基底核分水岭脑梗死

即幕下的脑分水岭区梗死,常有单纯偏身运动及感觉障碍,也可见中枢性面瘫。

分水岭区脑梗死主要是由于低血压及低血容量造成的,供血动脉狭窄或闭塞引起血流动力学障碍,导致脑低灌注状态也可以造成分水岭区脑梗死的发生。本病多发生于中老年人群,脱水、栓子脱落等也可能诱发本病的发生,

低血压及低血容量

脑是神经系统的高级中枢,其代谢活动旺盛,对能量需求高,当循环血压下降或循环血量减少时可能引起两大脑动脉交界区域的缺血,出现脑组织缺血性坏死,脑分水岭区距心脏最远,最易受体循环血压或有效循环血量的影响,进而出现分水岭区脑梗死。

心脏病和血流变化

心脏病可引起脑灌注压降低,导致分水岭区脑梗死,血流变化中主要是血黏度及血细胞比容增高容易导致分水岭区脑梗死。

颈动脉狭窄或闭塞

颈内动脉严重狭窄时脑分水岭区灌注异常。当颈动脉轻中度狭窄时,脑灌注压下降,血管自身调节作用可通过扩张血管以维持脑血流量。若脑灌注压进一步下降,血管扩张达到最大限制,脑血流量进一步下降并可出现局部缺血。分水岭位于相邻血管末端,血流速度慢,灌注压低,在颈内动脉狭窄时血管自身调节机制不能满足需要,易出现缺血。当狭窄达到一定程度时会使血管远端的压力受到影响,导致分水岭区脑梗死的发生。

脑动脉粥样硬化

脑动脉粥样硬化多在40岁以后才出现斑块,主要表现为颈内动脉起始部及颅内部不同程度的管腔狭窄,斑块出血,附壁血栓形成等,致使脑组织供血不足,导致分水岭区脑梗死。

脱水

如呕吐、腹泻等会使微循环量不足,严重者会导致分水岭区脑梗死。

栓子脱落

脱落的栓子可以随着心脏射血的血流,跑到全身各个组织,如果进入脑部血管阻塞了脑部的大血管,可能会产生脑梗塞,导致脑梗死。

心衰

心衰是心脏疾病发展的终末阶段,可导致脑部供血不足,引起脑部的灌注障碍,从而引起脑组织的缺血、缺氧、坏死,发生脑梗塞,导致脑梗死。

心律失常

心律失常引起脑梗塞,通常是由于本身形成有心源性的血栓,随着血液的流动,进入脑部血管引起脑循环障碍,从而产生脑组织缺血性的损伤,导致脑梗死。

本病暂无流行病学数据。

中老年人群

中老年人群由于免疫力和抵抗力较差,在气温骤变时容易发病。

高血脂者

高血脂、高胆固醇会使血液黏度增加,容易导致脑动脉粥样硬化,导致分水岭区脑梗死的形成。

糖尿病患者

糖尿病可引起微血管及大血管病变,这些改变可引起微循环异常和动脉粥样硬化,从而促发分水岭区脑梗死。

分水岭区脑梗死临床症状和体征较为复杂,发病时多见血压降低,一般表现为意识障碍、言语障碍、运动障碍、感觉障碍等。多数患者并发高血压、糖尿病等疾病。

意识障碍、言语障碍、运动障碍

表现为妄想、抑郁、言语不利、偏瘫等。

精神障碍

表现为轻度的妄想、幻觉等,甚至可能发生性格转变。

语言能力受损

多表现为运动性失语,听得懂別人的话但自己难以表达,也可表现为感觉性失语,口齿流利但错句及重复的语句较多,难以理解别人所说的话。

感觉障碍

常见皮质性偏身感觉减退,表现为两点辨别觉及形体觉障碍。

本病的部分患者会出现认知能力下降,如记忆力、理解力、判断力等能力下降。

高血压

高血压促使脑动脉粥样硬化,粥样斑块破裂可并发脑血栓形成,血栓脱落栓塞在脑动脉引起脑梗死,分水岭区脑梗死患者多伴有高血压病史,所以多合并高血压的临床表现。

糖尿病

糖尿病患者血黏度高,凝血机制障碍,可以直接引起小动脉和毛细血管的病变,易发生缺血性脑梗死,分水岭区脑梗死患者多伴有糖尿病病史,所以多合并糖尿病的临床表现。

心脏病

在心脏病中,心律失常和心房纤颤容易造成脑栓塞,因为长期持续房颤的患者,在心房会有附壁血栓,当血栓脱落以后会随血液进入脑血管,从而形成了脑血栓,导致脑梗死。分水岭区脑梗死患者多伴有心脏病病史,所以多合并心脏病的临床表现。

脑疝

脑疝是临床上一种极为重症的一种症状,患者会出现突然的呼吸、心跳骤停,当分水岭区脑梗死的梗死面积较大或梗死的部位位于脑干,则很容易诱发脑疝。

当患者出现意识模糊、语言障碍等症状时需及时就医,分水岭区脑梗死多通过血液检查、CT扫描等检查可以确诊,还需注意本病与脑出血、脑肿瘤等疾病相鉴别。

当患者出现肢体发力、语言模糊、精神障碍等脑梗死症状时,应及时就医。

当患者出现偏瘫、感觉异常、言语含糊不清、精神认知下降等症状时,应立即就医。

大多患者优先考虑去神经内科就诊。

若症状突发,病情紧急,可考虑去急诊科就诊。

因为什么来就诊的?

意识模糊多长时间了?

目前都有什么症状?(如肢体发力、下肢偏瘫、感觉障碍等)

症状出现多久了?

既往有无其他的病史?

血液检查

包括血常规、血流变、血脂、血糖、凝血功能等,有助于发现脑梗死的危险因素。

CT扫描

脑部CT检查是分水岭区脑梗死的重要诊断依据,有尖端朝向侧脑室,底面朝向脑的内面的楔形低密度影,基底核区病灶为片状低密度影。

磁共振成像检查

MRI检查可清晰显示早期缺血性梗死、小脑梗死等,梗死灶T1呈低信号、T2呈高信号,有利于更准确地判断梗死的位置与形状。

多普勒超声

可以发现颅内外血管狭窄、闭塞、以及侧支循环的情况,有助于诊断。

分水岭区脑梗死患者具有意识障碍、言语障碍、运动障碍、感觉障碍、精神障碍和性格改变等症状,同时结合CT检查出现尖端朝向侧脑室,底面向脑的内面的楔形低密度影和MRI检查结果发现早期梗死灶可做出诊断。

脑出血

脑出血是指非外伤性脑实质内出血,大多数是由高血压合并小动脉硬化的血管破裂引起,患者常表现为头痛、恶心、呕吐、不同程度的意识障碍及肢体瘫痪等,CT扫描可见高密度出血灶,分水岭区脑梗死多为低密度影,以此鉴别。

脑肿瘤

脑肿瘤是指生长在颅腔的新生物,可起源于脑、脑膜、神经、血管及脑附件,或由身体的其他组织或脏器转移侵入颅内而形成,大都可产生头痛、颅内高压及局灶性症状,应及时做脑CT扫描及脑MRI检查可以明确发现肿瘤病灶,以此鉴别。

在治疗分水岭区脑梗死时,主要以一般治疗和药物治疗为主。目前尚无有效的手术治疗方法,此外多数患者可结合中医治疗来进行调理。

本病的一般治疗需要患者卧床休息,保持呼吸道通畅,注意水电解质平衡,对不能进食者可予以鼻饲,避免误吸同时保证营养,加强皮肤清洁、口腔清洁、大小便等生活护理。

甘露醇

甘露醇具有利尿作用,可用于治疗各种原因引起的脑水肿,降低颅内压,防止脑疝,同时还具有清除自由基的作用,对大范围脑水肿并伴有病灶周围水肿的患者疗效显著。长期高血压患者、有肝肾功能损害的患者应慎用。

阿司匹林肠溶片

具有抗凝作用,可防止脑梗死的进一步加重。对阿司匹林过敏者、有消化道出血的患者以及血小板减少症的患者应禁用。

参麦注射液

分水岭区脑梗死患者在发病期存在血压升高,但不可极速降压,应缓慢降压,参麦注射液可缓慢降低患者血压,以便观察病情变化。孕妇及过敏体质者应慎用。

去纤酶注射剂

可降低血液粘稠度,增强红细胞变形能力,降低血管阻力,改善微循环,改善分水岭区脑梗死症状。有药物过敏史者应慎用,有出血史及出血倾向者应禁用。

肝素

包括普通肝素、低分子肝素、类肝素等进行抗凝治疗,能降低缺血性脑卒中的复发率、降低肺栓塞的深静脉血栓形成发生率。

低分子右旋糖酐

对于低血压或脑血流低灌注所致的分水岭脑梗死可考虑扩容治疗,但应该注意可能加重脑水肿、心功能衰竭等并发症。

神经保护剂

常用依达拉奉、胞磷胆碱、吡拉西坦等针对急性缺血或再灌注后细胞损伤以保护脑细胞,提高对缺血缺氧的耐受性。

分水岭区脑梗死无特殊手术治疗方法。

丹参、红花、三七等中药对于分水岭区脑梗死具有治疗作用,针刺、艾灸等中医方法也可有效缓解症状,可根据患者意愿进行选择。

分水岭区脑梗死预后良好,死亡率低,经有效正规治疗后症状多数会减轻或逐渐消失,维持正常的生活质量,部分患者甚至能恢复到病前水平。

分水岭区脑梗死经有效正规治疗后可能会治愈,部分患者能恢复到病前水平。

分水岭区脑梗死经有效规范治疗后可维持正常的生活质量,一般不会影响自然寿命,但若本病反复发作可发展为进展性脑梗死。

在分水岭区脑梗死结束治疗后,应该追踪治疗,定期复诊,日常定时监测血压,根据血压调控情况定期复查,以调整用药,改善症状。

分水岭区脑梗死患者应保持健康的生活方式,多摄入优质蛋白和杂粮、新鲜的水果、蔬菜,此外患者需注意以少盐饮食为主,避免暴饮暴食,积极控制体重。

宜食杂粮及新鲜蔬果,如香菇、芹菜、山楂等,对防止高血压的产生具有积极作用。

宜食含碘丰富的食物,如海带、紫菜、虾米等,碘可减少胆固醇在动脉壁沉积。

宜食优质蛋白质,常吃蛋清、鱼类和各种豆类制品,供给身体所需要的氨基酸。

忌高脂肪、高热量食物,如肥肉、动物内脏、鱼卵等,不宜采用油炸、煎炒、烧烤烹调,若长期进高脂肪、高热量饮食,可使血脂进一步增高,血液黏稠度增加,动脉样硬化斑块容易形成,容易导致血栓的复发。

忌生、冷、辛辣刺激性食物,如白酒、麻椒、火锅、浓茶等。

忌嗜烟、酗酒,烟酒对于血管均有害无益。

患者由于偏瘫、失语、生活不能自理,家属要协助患者做好生活护理,生理盐水棉球擦洗口腔,2次/日。清除呼吸道分泌物,保持呼吸道通畅,清醒患者拍背,翻身,鼓励咳嗽排痰。昏迷患者及时吸痰,清除口腔及气管内分泌物,以防误吸坠积性肺炎的发作。

加强皮肤的护理,保持床铺平整干燥无渣屑,按摩受压部位的皮肤,促进局部血液循环,防止压疮的发生。留置尿管的患者,注意保持清洁,预防泌尿感染。

家属了解病人所用各种药物的药理作用,用药注意事项,不良反应和观察要点,帮助患者按医嘱正确用药。注意观察患者有无黑便、牙龈出血、皮肤淤点淤斑等出血表现。

患者需要保持良好的肢体位置,正确的卧位姿势可以减轻患肢的痉挛、水肿,增加舒适感。早期床上练习翻身、仰卧、伸手、抬脚、关节屈伸转动等运动;家属应鼓励患者自行完成进食、穿衣等日常活动的训练。

家属需严密观察患者生命体征的变化,特别是血压的变化,至关重要,血压维持在较平时稍高水平,以保证脑灌注。当患者出现剧烈头痛、喷射性呕吐、意识障碍等高颅压症时,及时报告医生。

疾病导致患者出现不同程度的偏瘫、失语等症状。往往情绪烦躁、自卑。家属应该关心体贴,尊重患者,正确面对疾病,提供有关疾病治疗及预后的可靠信息,鼓励患者树立战胜疾病的信心,保持乐观开朗的心境,积极主动配合治疗及护理。

分水岭区脑梗死患者需注意气温骤变和季节交替时做好防范,避免感染。

分水岭区脑梗死的预防主要在于积极预防原发病,如糖尿病、高血压、心脏病等,同时应保持健康的生活方式,改变不良的饮食习惯,适当进行体育活动以增强体质。

对初次发生分水岭区脑梗死的患者应彻底治疗,检查有无原发病如糖尿病、高血压等,及时发现并共同治疗。

防止高血压

高血压可导致一系列心脑血管疾病,日常应积极预防高血压,可通过口服降压药降低血压,使血压维持在正常的范围内。

防治糖尿病

糖尿病也是脑梗死的独立危险因素,糖尿病患者在血糖控制不好时会加重动脉粥样硬化,日常应遵循低糖饮食原则,口服降糖药或注射胰岛素,积极控制血糖。

保持健康的生活方式

避免不良嗜好,戒烟、戒酒、进行适度锻炼,增强体质,预防疾病。

4883点赞

参考文献

[1]张文昭,乔雪竹,李家琪等.皮质下型分水岭脑梗死发病机制与临床特点研究进展[J].中华老年心脑血管病杂志,2018,(1):105-107.

[2]吴秀美,严江志,蔡俊秀等.不同程度颈内动脉狭窄患者脑分水岭区灌注状态研究[J].中华老年心脑血管病杂志,2019,(4):407-410.

[3]董艳霞,刘恩霞,张娇娇.42例分水岭区脑梗死的临床护理[J].文摘版:医药卫生,2016:148.

[4]张文武主编.急诊内科学(第4版)[M].北京:人民卫生出版社,2017:562-568.