皮内痣是成年人最常见的一类色素痣,是体内黑色素细胞即痣细胞增生、聚集所形成的一种良性皮肤病变,因其痣细胞位于表皮下方、真皮的浅层而得名。皮内痣可发生于身体的任何部位,但以头颈部为最常见,不发生于掌、跖和生殖器部位,临床上以躯干部多见的黑色、黑褐色或淡褐色斑或斑丘疹为主要特点,除开影响外观外,本病无其他明显影响,预后良好。

- 就诊科室:

- 皮肤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- intradermal nevus

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 无

- 治疗周期:

- 15~30天

- 临床症状:

- 皮肤表面的卵圆形结节

- 好发人群:

- 浅肤色者、长时间暴晒者、有色素痣家族史的人

- 鉴别诊断:

- 黑色素细胞瘤、单纯性雀斑样痣、雀斑

- 常用检查:

- 体格检查、皮肤镜检查

根据皮内痣发生时间的不同,可分为以下两类:

先天性痣

指出生时即发生,随婴儿长大,皮损表面可皱褶成疣状黑色斑块,多毛。

获得性痣

指在后天生长发育过程中,在各种因素的影响下出现的皮内痣。

皮内痣本质是由痣细胞构成的先天良性肿瘤,痣细胞多是机体内的黑色素细胞,各种原因的作用下如基因突变、环境因素、种族差异、遗传等,引起黑色素细胞的异常聚集于真皮内而导致皮内痣,所以浅肤色者、有色素痣家族史的人均好发此病,而紫外线、心理压抑、免疫缺陷等可以诱发此病。

基因突变

研究发现部分皮内痣的发生,尤其是先天性的皮内痣,其病因可能与胚胎发育过程中基因突变而导致痣细胞异常聚集有关。

遗传因素

遗传因素的在皮内痣的发生过程中也可能发挥了重要作用,部分患者存在家族聚集的现象。

种族差异

白种人发生皮内痣的概率明显高于黄种人,以黑人皮内痣的发病率最低。

环境因素

获得性皮内痣的重要原因是环境中的紫外线照射或其他诱发因素,紫外线诱导所产生的过多光化学产物可引起细胞聚集转化。

激素水平改变

性激素对皮内痣的刺激作用较强,往往会出现青春期增大、增多、变黑的现象。

免疫抑制

长期服药免疫抑制剂类药物,或患有免疫缺陷病的患者,发病率明显增加。

心理压抑

长期的不良的情绪如心情抑郁、情绪不稳等,会影响脑垂体分泌,进而导致黑素细胞激素增加,形成黑痣。

紫外线

长时间的暴露在强紫外线照射下,会导致色素沉积,而出现皮内痣,对于已存在的痣,即使是很淡的黑痣,经过紫外线的照射也会慢慢地变深。

不良生活习惯

经常熬夜工作,导致睡眠不足,长期下去就会引起皮肤功能受损,出现黑痣,此外,暴食暴饮也可能造成体内毒素堆积引起病变。

皮内痣很常见,也是色素痣中最常见的一类,其发病不分性别、年龄,从儿童到中老年人均好发,随着年龄增长,发病数目逐渐增加,每人平均约有20~30个皮内痣的表现,尽管皮损很多,但其不发生恶变。

浅肤色者

一般皮肤比较白的人发生皮内痣的概率要比皮肤黑的人大。

长时间暴晒者

长时间暴晒接触紫外线者可诱发此病。

有色素痣家族史的人

皮内痣是色素痣的一种,主要在真皮下,有色素痣家族史的人好发此类疾患。

皮内痣是色素痣最常见的一种类型,以皮肤表面的卵圆形突起样结节为典型表现,但无疼痛、瘙痒感,不会恶化,长期存在也无并发症出现,不影响生理健康。

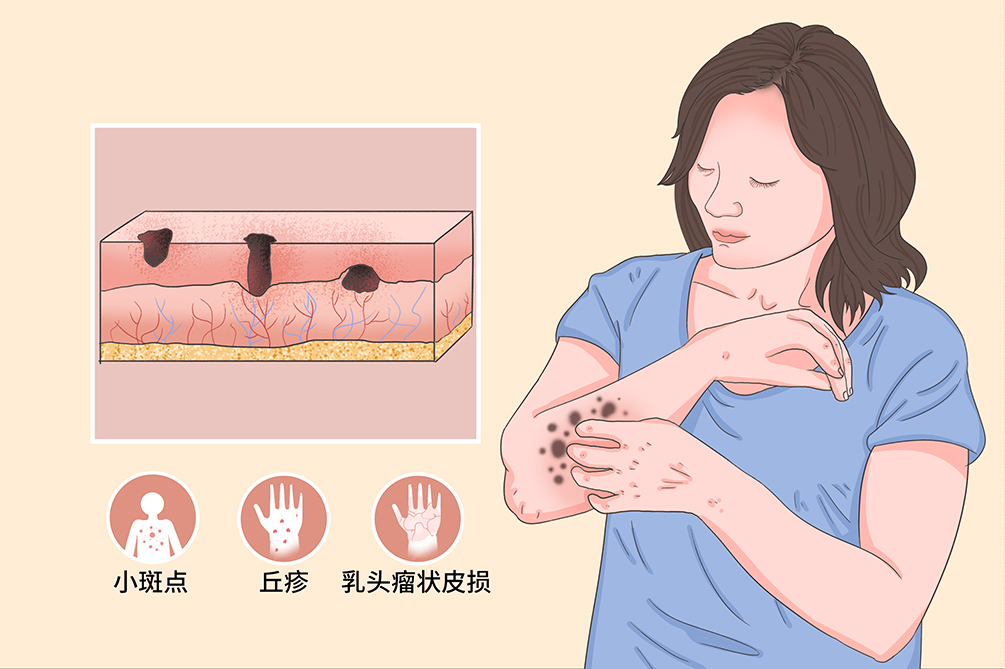

皮肤表面的卵圆形结节,在成年人较多见,常发生在头颈部,常表现为小斑点、丘疹、乳头瘤状、结节状等皮损改变,隆起于皮面,或有蒂,表面平滑、边界清楚;皮疹颜色深浅不一,多呈褐色或黑色;形状大小不一,直径自数毫米至数厘米,多小于1cm。一般认为色痣生有毛发且颜色均匀而较深,边缘境界清楚者,为性质稳定的标志。

患者皮肤表面的隆起结节样改变多不伴疼痛、瘙痒感,多无自觉症状。

对外观外貌要求高者可去医院皮肤科或整形外科就诊,行病理组织学检查确诊疾病的类型,经过医生的专业建议指导下实施治疗措施,可有效控制患者的临床症状,恢复肌肤的健康状态。

对于机体莫名出现的卵圆形结节,黑色或褐色,多发或单发等临床症状时,需要需要在医生的指导下进一步检查,以判断疾病的类型。

在日常生活中,由自己或他人无意中发现皮肤表面的隆起性改变,病情呈蔓延趋势,有逐渐增大的征兆,颜色也逐渐加深时,应该及时就医。

已经确诊皮内痣的患者,当病变周围皮肤出现感染、溃疡的症状时,应立即就医。

患者要是表现出皮肤表面的卵圆形结节等症状,需要及时前往皮肤科就诊。

痣样的改变是什么时候出现的?

身体其他部位有无类似的改变?有无疼痛、瘙痒感?

病变周围有过出血、溃疡的症状吗?

病变有无增大的趋势?颜色有无变化?

既往有无其他的病史?

体格检查

视诊、触诊可见皮肤表面的半球形或卵圆形隆起结节样改变,呈正常肤色、棕褐色或黑色,单发或多发,多发者直径大小不一,数厘米或数毫米间或有之,结节中央或有毛发,触之无明显压痛,质软有弹性。

皮肤镜检查

即皮表透光显微镜检查,对于皮肤增生类或肿瘤性皮肤病有重要的诊断意义,可以检查皮脂腺、汗腺、毛囊、真皮细胞等的情况,镜下可见皮内痣通常为淡褐色的均质模式,偶尔为球状模式,有色素减退或无色素色痣,当用皮肤镜头轻微按压皮疹时,色痣会出现滚动,可用于鉴别基底细胞癌和皮内痣。

病理组织学检查

一般情况下,皮内痣无须做病理组织学检查,但当其与其他疾病无法鉴别时,可行此法以明确诊断。皮内痣镜下显示可见含有褐色的黑色素颗粒的痣细胞,其颜色的深度按色素的多少而定,形状多为类似表皮细胞的多角形或卵圆形细胞,往往密集成群或排列成纵行,细胞质的染色不深,细胞内有一个卵圆形细胞核;皮内痣的痣细胞都在真皮内,痣细胞巢外围有胶原纤维束,没有炎性反应,但真皮上部有若干黑色素,有的皮内痣有角化过度和乳头瘤性增生,皮内痣和脂肪瘤样痣混合存在时可见散在的大脂肪细胞,真皮下部可含梭形痣细胞。

根据临床表现即可诊断,皮内痣的典型表现如头颈部半球状隆起的丘疹或结节,表面光滑或呈乳头状,或有蒂,可含有毛发长于结节中间。

黑色素细胞瘤

皮损常不对称,边界不清楚,边缘不光滑,色泽不均匀,发展迅速,易破溃、出血,可形成不规则形瘢痕;组织学上生长构型不规则,表皮受累更明显,细胞异型、核分裂象多见,间质反应明显,有时见浆细胞。黑色素细胞瘤属于恶性疾病,肿瘤细胞扩展迅速,可以发生远处骨转移或者肝转移等而造成死亡,通过外观即可与本病鉴别。

雀斑

在面部、手背、颈及肩部等暴露部位处可见针头至米粒大淡褐色或黄褐色斑疹,呈对称分布。组织病理检查可见表皮基底层色素增多,但黑素细胞数目并不增加,与皮内痣结果明显不同。

单纯性雀斑样痣

一种遗传性色素性皮肤病,亚洲人发病率较低。好发于面部、颈部肩部和手背,不限于暴露部位,可见散在分布的棕色或黑色的针尖至粟粒大小的斑疹,可伴有其他系统疾病成为某些遗传性综合征的一部分。组织病理检查示基底层内色素细胞增多,基底细胞内黑色素增加。

皮内痣属于色素痣的一种,极少数可发生恶化的色素痣中又以交界痣多见,所以本病通常无须任何治疗措施。但若担心皮肤的异样改变影响美观时,可行手术切除或物理疗法加以干预,以彻底清除病理组织。一般治疗周期大概在15~30天左右。

大多数患者的皮内痣可终生保持良性特征,无须治疗,必要时可用化妆品等加以掩盖装饰。

此病一般无药物治疗。

对于外观要求较高的患者,若感觉面颈部的皮内痣妨碍美观,可行手术治疗以彻底切除痣体,必要时会扩大手术范围切除健康肌肤的边缘。手术可能会留下一定程度的瘢痕,病变范围太大时,也可能需要分次切除。

物理治疗可行二氧化碳激光或调Q开关紫翠宝石激光等来治疗皮内痣,操作人员从主观上应尽力避免“过度治疗”,此类疗法创口小,风险较低,但复发率比手术切除高出许多。

皮内痣的预后效果良好,经过正规医院有效规范的治疗之后,皮肤表面的黑褐色隆起样改变不复存在,且无后遗症出现,对于未经治疗的患者也不会发生疾患恶化的情况。

皮内痣可以治愈。

皮内痣不会影响自然寿命。

皮内痣无明显后遗症出现。

皮内痣治疗后患者无需复诊。

皮内痣的发生虽然与饮食并无明显的关系,但患者仍需要注意保持健康的饮食习惯。

皮内痣的日常护理工作需要注意避免对病损处的二次伤害,尤其是经过手术或物理治疗的患者,应避免伤口感染,而保守治疗的患者要避免搔抓、摩擦刺激结节,以防出现不良反应。

物理或手术治疗的患者,要对患处加强管理,避免汗水、泪水或其他污水污染伤口,发生感染。

预防瘢痕形成,手术部位应避免激烈动作、避免摩擦,可使用抑制瘢痕类的药物。

禁忌用手或其他污染物品搔抓、摩擦皮内痣的患处。

注意养成健康的卫生习惯,保持皮肤的清洁。

患者需要观察术后伤口的愈合情况,一旦出现异常或复发的情况及时就医。

当患者需要治疗皮内痣时,注意去正规医院就诊,避免自行购买腐蚀剂或其他祛痣药物自行解决。

皮内痣目前尚无有效地预防方法,可以做的预防措施主要在于积极规避存在的危险因素,注意防晒,注意保持积极健康的心理状态,适当的锻炼,以及良好的生活习惯有助于预防此病。

皮内痣一般无法进行早期筛查。

养成并坚持良好规律的生活、工作、起居习惯,勿过劳工作

坚持适度的体育锻炼,可以提高机体自身抵抗力。

注意防晒,紫外线的过度辐射是造成该病的因素之一,日常应做好防晒。

4593点赞

参考文献

[1]方洪元,邢卫斌,张秉新.实用皮肤性病手册[M].北京:人民卫生出版社,2016.1030-1034.

[2]王宝玺.中华医学百科全书:皮肤病学[M].北京:中国协和医科大学出版社,2017. 1189-1190.

[3]李苏,李欣,李福伦,李斌.皮内痣并发表皮囊肿伴异物肉芽肿反应1例[J].临床皮肤科杂志,2015,44(04):218.