颅内血吸虫病是血吸虫卵在脑组织中沉积所引起的虫卵性肉芽肿和炎性反应。颅内血吸虫病常发生男性青壮年,多本病临床上可分为急性和慢性两型,主要表现为发热、脑膜刺激征、意识障碍。中枢神经系统症状可在感染血吸虫数周至数年后发生。临床上常对患者进行脑脊液检查、酶联免疫吸附试验等检查方式,明确病情。利用药物与手术治疗的方式,进行治疗,经过积极治疗,患者一般预后良好,留有后遗症几率较小。

- 就诊科室:

- 神经内科、感染科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- cerebral schistosomiasis

- 疾病别称:

- 脑血吸虫病、脑型血吸虫病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 脑疝

- 治疗周期:

- 短期持续性治疗

- 临床症状:

- 发热、意识障碍、脑膜刺激征

- 好发人群:

- 从事渔业、农业工作者、经常接触疫水者、血吸虫流行区生活者

- 常用药物:

- 吡喹酮、丙戊酸钠、地塞米松

- 常用检查:

- 便常规检查、脑脊液检查、酶联免疫吸附试验

急性颅内血吸虫病

急性型多在感染后6个月左右发病,是由脑血吸虫的毒素和代谢产物引起的急性炎症反应。

慢性颅内血吸虫病

临床上以慢性颅内血吸虫病更为常见,是由大量虫卵沉积后引起机体出现异物排斥反应。

颅内血吸虫病的病因主要是感染血吸虫导致,主要是通过接触疫水所引起的。血吸虫卵经椎动脉、脊椎静脉系统或颅内静脉窦进入颅内,引起特异性与非特异性两种不同的脑组织病理改变。好发于从事渔业、农业工作者、经常接触疫水者、血吸虫流行区生活者,经常接触未达到卫生要求的水、在田野赤足行走等因素可以诱发颅内血吸虫病。

长期接触疫水或者是在疫水区域生活,会感染血吸虫。在接触疫水之后,血吸虫毛蚴会侵入机体,在体内生长。寄生在门脉系统的血吸虫成虫或虫卵异位于脑组织,在颅内堆积,引起机体免疫反应,颅内血吸虫虫卵肉芽肿病变多见于顶叶与颞叶,主要分布在大脑灰白质交界处,引起脑组织的中毒反应和变态反应。

赤足行走

在小溪、田野地方赤足行走,容易被血吸虫感染。

经常接触户外水源

水源不干净,达不到标准的卫生要求。

食用生水

喝未经煮沸的水,容易导致血吸虫侵入人体,出现血吸虫感染。

国内流行的是日本血吸虫,国内统计的颅内血吸虫占血吸虫的1.7~5.1%。多发生在青壮年,男性多于女性。颅内血吸虫病主要流行于长江中下游流域等南方的农村地区,近年来发病率又有增高趋势。

血吸虫的传播途径包括虫卵入水、毛蚴孵出、侵入钉螺、尾蚴从螺体逸出和侵入终宿主这一全过程。在传播途径的各个环节中,含有血吸虫卵的粪便污染水体,水体中存在钉螺和人群接触疫水是3个重要环节。

从事渔业、农业工作者

在水田和农地里,容易接触血吸虫,导致血吸虫感染。

经常接触疫水者

血吸虫感染者的粪便污染水体,会造成血吸虫传播,引起血吸虫感染。

血吸虫流行区生活者

容易接触到血吸虫,血吸虫侵入人体,导致出现颅内血吸虫病。

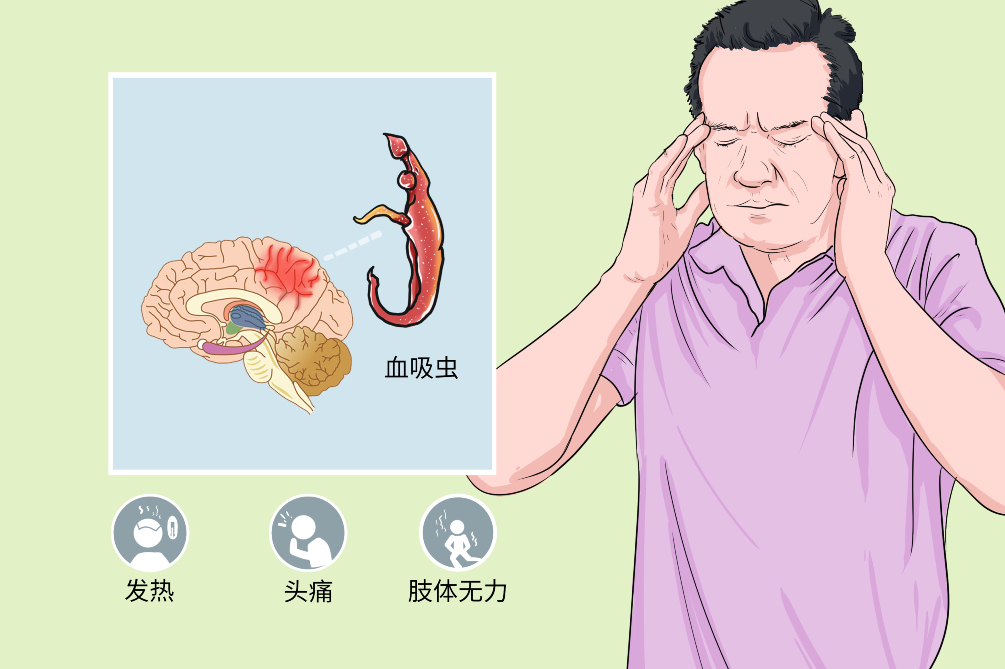

颅内血吸虫病的主要症状是发热、脑膜刺激征、意识障碍。颅内血吸虫病包括急性与慢性两种类型,均多见于男性青壮年,在临床上慢性颅内血吸虫病较为常见,有时部分患者会出现腹痛、腹泻、肝脾肿大,还有可能并发癫痫、脑卒中、脑疝等疾病。

急性颅内血吸虫病

发热

在血吸虫侵入,人体后引起的免疫性反应。

脑膜刺激征

血吸虫虫卵进入脑部,引起免疫反应,出现颈强直等肌群反射性痉挛的现象。

意识障碍

发病较急,轻者有嗜睡、定向力障碍、意识不清;重者有昏迷、抽搐。

其他症状

部分患者可伴有咳嗽、咯血、腹泻、精神异常等表现。

慢性颅内血吸虫病

癫痫型

多由虫卵引起的局限性脑膜炎或瘢痕结节所致,癫痫发作形式多样,多数患者发作后可出现短暂性偏瘫,但无颅内压升高。

脑瘤型

表现为逐渐加重的头痛、呕吐、视物模糊、复视等颅内压增高症状,局灶性神经定位体征有偏瘫、偏身感觉障碍、失语等。

脑卒中型

血吸虫的虫卵栓塞脑血管,表现为卒中样发病,骤然出现肢体无力、偏瘫、失语、昏迷,常伴有癫痫发作。

部分患者可表现为腹痛、腹泻及肝脾肿大,晚期可出现脾功能亢进和门脉高压表现,如巨脾、贫血、食管静脉曲张等。

脑疝

脑部炎症水肿反应,造成急性颅内压增高,导致脑脊液循环阻塞,从而形成脑疝。

当患者出现发热、意识障碍、呕吐等症状时要及时到神经内科就诊,通过脑脊液或组织活检、结合有疫水接触史可对本病进行诊断,但要注意颅内血吸虫病要与脑肿瘤、其他脑型寄生虫病相鉴别。

出现有呕吐、头晕、抽搐,应及时就医。

发现发热、意识障碍、脑膜刺激征,应及时就医。

患者若突然出现昏迷、全身肌肉僵直、抽搐甚至休克,应立即就医。

大多患者优先考虑去神经内科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如昏迷、休克等,可到相应科室就诊,例如急诊科。

您的职业是什么?

是否出现发热、意识障碍、癫痫等症状?

出现这些症状多久了?

近期有没有出差,是否接触水源吗?

平时喝的的是煮沸后的水还是生水?

便常规检查

直接涂片常可以检查到血吸虫的虫卵,毛尾蚴孵化法可以直接观察到毛蚴,这两种方法是确诊血吸虫的直接依据。

脑脊液检查

通过脑脊液检查了解患者是否存在大量淋巴细胞、嗜酸性粒细胞,有时可在脑脊液中找到虫卵。

酶联免疫吸附试验

对于临床疑诊患者可行血和脑脊液免疫学检查,通过免疫学试验检查人体内是否有血吸虫。

头颅CT

可以通过CT图像观察病灶的位置,能显示病变部位、数量。

出现颅内血吸虫病典型症状,如发热、意识障碍、脑膜刺激征。

有血吸虫流行地区居住史,有血吸虫感染或疫水接触史。

在脑脊液、脑组织活检中检查有血吸虫虫卵即可确诊。

脑肿瘤

导致机体颅脑受压迫,出现有意识障碍、脑膜刺激征,颅内血吸虫病患者多有疫水接触史且虫卵检查多为阳性,可以通过病史及虫卵检查鉴别。

其他脑型寄生虫病

如脑棘球蚴病、脑猪囊尾蚴病、脑阿米巴病、脑弓形虫病等,可导致出现脑部损害的症状与体征,可以通过补体结合试验等免疫学检查加以鉴别。

患者在确诊颅内血吸虫病后,针对病因治疗。出现紧急情况,必要时刻选择手术治疗。颅内血吸虫病容易重复感染,在治疗后注意远离致病源,以免再次感染。在治疗过程中,出现并发症情况,需要进行对症治疗。

吡喹酮

不仅能够杀死成虫,还可杀灭虫卵并抑制虫卵肉芽肿生长,作用于虫体表皮,破坏其吸收和防卫功能。

丙戊酸钠

有癫痫发作者,在应用吡喹酮的同时,需要加用抗癫痫药物。

地塞米松

颅内血吸虫寄生时会引起人体出现免疫反应,诱发炎症,地塞米松属于肾上腺皮质激素,能够起到抗炎、减轻炎症的作用。

肉芽肿切除术

有较大的血吸虫虫卵肉芽肿,造成明显的颅内压增高或脊椎压迫症状时,需要通过手术切除肉芽肿。

脑室-腹腔引流术

对脑部炎症水肿反应,造成急性颅内压增高,有脑脊液循环阻塞或脑疝形成而脱水剂疗效不能持续或无效时,根据患者情况可行脑室-腹腔引流术,但术后一般仍需药物治疗。

脱水治疗

有颅内压增高、脑水肿明显者,需要使用脱水剂,例如20%甘露醇、甘油果糖注射液等,减轻脑水肿。颅内压降低后,再给予抗病原治疗。

精神治疗

对精神障碍者,可给予氯丙嗪、利培酮、奋乃静等药物,对症治疗。

颅内血吸虫病的预后良好,大部分患者经系统治疗后症状消除,癫痫发作停止或减少,并且仍能保持原有劳动力。如果及时治疗,一般不会影响寿命。如果再次感染,治疗仍然有效,患者在治疗结束后三个月要进行复诊脑脊液检查和CT检查。

本病及时治疗,患者一般能康复,留后遗症几率较小。如果不及时就医治疗,血吸虫虫卵堆积在脑部,会导致机体功能异常,严重时可危及生命。

颅内血吸虫病如果及时治疗,一般不会影响自然寿命,治疗不及时可能会出现癫痫、脑疝等严重并发症危及生命。

颅内血吸虫病治疗结束后3个月内需复查脑脊液检查和CT检查。

本病通常无特殊饮食调理,患者营养搭配均衡丰富即可。

颅内血吸虫病护理过程中应密切观察病情变化,阵发性癫痫发作时要注意及时发现并处理。因脑部病变易频繁出现抽搐,阵发癫痫性发作时,应将患者平卧头偏向一侧,及时清理口腔分泌物,保持呼吸道通畅,迅速松开衣领和裤带,不可强行按压抽搐的身体,以免骨折或脱臼。

吡喹酮不良反应

服药期间,可能会出现有头晕、恶心、食欲下降的不良反应,注意不要自行停药,前往医院由专业医生采取不同的药物治疗。

避免再次接触疫水

在经过治疗后,仍然会出现重复感染,依然要注意避免接触疫水,在日常中做好自我防护。

颅内血吸虫病属于传染病,对于在血吸虫流行地区有过居住史、疫水接触史或疑似感染的患者都应该进行早期筛查,同时避免接触疫水,做好自我防护,加强防范意识。

对于在血吸虫流行地区居住、有疫水接触史或者是血吸虫感染史的人群,可以进行早期的筛查。

避免接触疫水。

对难以避免接触疫水者,可使用防护药、具,如穿长筒胶靴、戴好橡胶手套。

不饮用未经煮沸的水。

不在田野、小溪等户外场所赤足行走。

4439点赞

参考文献

[1]吴江,贾建平.神经病学[M].人民卫生出版社,2015:252-253.

[2]洪晓军.神经内科学-高级医师进阶[M].中国协和医科大学出版社,2016:328-331.

[3]吴忠道,诸欣平.人体寄生虫学[M].人民卫生出版社,2015:154-164.

[4]刘嘉林,张祥,高建霞.医学临床诊疗技术丛书神经科疾病临床诊疗技术[M].北京:中国医药科技出版社,2017:184-186.

[5]陆志前,张敏,诸晓艳等.脑血吸虫病11例的CT诊断报告[J].安徽卫生职业技术学院学报,2010,09(005):26-27.