脉络膜转移癌

脉络膜转移癌是眼内常见的恶性肿瘤,其多来自肺和乳腺癌转移,表现为眼球内壁较广泛扁平增厚,少数可见肿块,增强扫描病灶明显强化,多发几两侧发病是其特点。患者主要症状是视力下降,可伴有光感和飞蚊症,部分人可伴有眼痛和头痛,需要积极治疗原发病,根据情况进行放化疗、手术治疗等。

- 就诊科室:

- 眼科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Choroid metastatic tumor

- 疾病别称:

- 脉络膜转移瘤

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 视网膜剥离、继发性青光眼、眼球突出、虹膜睫状体炎

- 治疗周期:

- 长期持续治疗

- 临床症状:

- 疼痛、视力减退、飞蚊症、闪光感

- 好发人群:

- 患有乳腺癌及肺癌的群体

- 常用药物:

- 阿霉素、紫杉醇、三苯氧胺

- 常用检查:

- 眼底镜检查法、B超、影像学检查、眼内活检

脉络膜转移癌的主要病因为经血道转移而来的原发于身体其他位置的恶性肿瘤。脉络膜转移癌非传染病,无传播途径,好发于患有乳腺癌或肺癌的群体,无明显诱发因素。

原发癌血行转移

脉络膜转移癌的主要病因为原发于身体各部位的肿瘤经血道转移至脉络膜,其主要途径为血行循坏至后短睫状动脉进入脉络膜后部。大部分来源于乳腺癌、肺癌,少见的来源为肾癌、胃癌等。

解剖因素

由于眼内缺乏淋巴管,因此眼内转移多是血行转移,而脉络膜后极部血管多而粗,故肿瘤栓子多由此入眼,转移至组织疏松的脉络膜。由于左颈总动脉直接从主动脉弓分支,而右颈总动脉从无名动脉发出分支,癌细胞到达左眼比右眼更容易,故左眼发病率较高。

癌症患者中4%~12%发生眼内转移,脉络膜转移的发生率为6%~7%。多见于40~70岁患者,女性多于男性,大部分单眼发病,25%为双眼发病。

乳腺癌及肺癌最常通过血道转移至眼内,引发脉络膜转移癌。

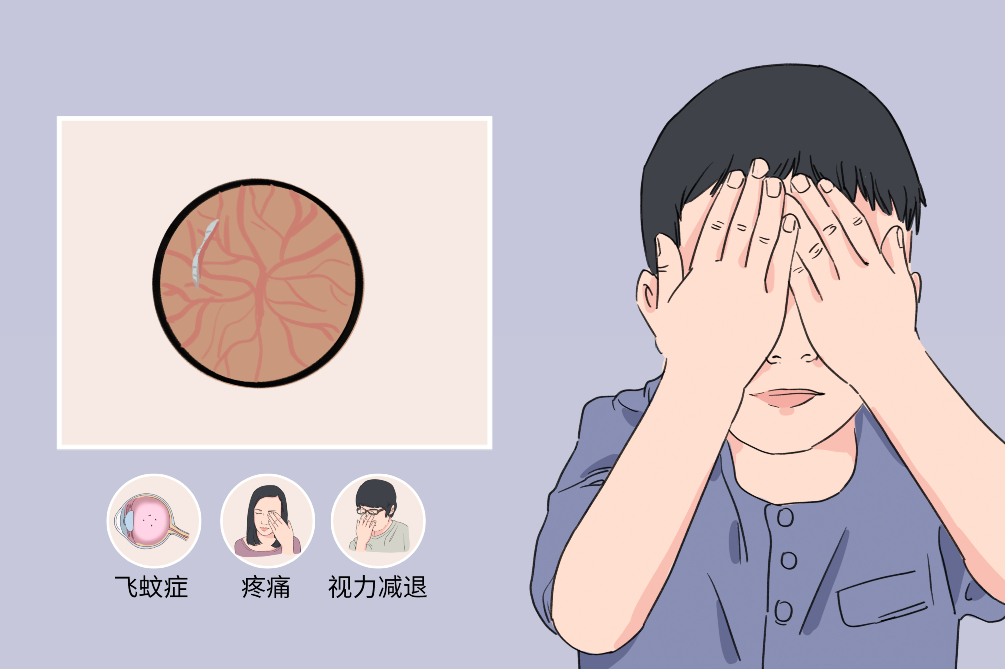

脉络膜转移癌的典型症状为疼痛、视力减退、飞蚊症、闪光感、视物范围内有暗点或局部缺损,部分患者也可无任何症状,只能通过体检发现。患者可有并发视网膜剥离、继发性青光眼、眼球突出、虹膜睫状体炎等病。

疼痛

7%~14%的患者感到眼球疼痛及头痛,早期可能与肿瘤压迫睫状神经有关,后期与继发青光眼有关。

视力减退

当肿瘤位于黄斑区,可出现视野缺损,部分出现中心喑点并逐渐扩大,视力明显减退。

飞蚊症

患者可出现自觉眼前有黑点。

闪光感

患者可自觉眼前某位置出现形同雷电的闪光感。

视物范围内有暗点或局部缺损

患者可自觉眼前某个方位有固定暗点,且暗点会扩大,暗点的方位与肿瘤的位置相对。当合并视网膜脱离时,会有失误范围的大片缺损,且短期内缺损范围快速扩大。

肿瘤浸润性生长可能侵犯睫状神经,部分患者可能会有眼痛和头痛。

视网膜剥离

可继发视网膜剥离,患者岀现眼前漂浮物、闪光感或视物变形。

继发性青光眼

视网膜剥离会引发患者的虹膜晶状体隔被推前,可使眼睛房角关闭,引发青光眼。

眼球突出

转移癌可以沿着脉络膜的血管走向继续扩散,引发眼球突出。

虹膜睫状体炎

转移癌累及脉络膜时若生长迅速可引发周围组织坏死出现虹膜睫状体炎。

患者常因出现视力减退或眼内压升高导致的突发失明而就诊于眼科,通过行眼底镜检查、B超检查、眼内活检等检查确诊,并要注意本病要与无色素性脉络膜黑色素瘤、脉络膜血管瘤等病鉴别。

出现视力减退者应及时到医院就诊。

出现眼内压升高导致的突发的失明者应立即就诊。

患者常因出现眼球疼痛、视力下降而就诊于眼科,确诊后需到肿瘤科行放、化疗。

因为什么症状来诊?(如视力下降、眼球疼痛等)

症状持续多久?

既往是否有癌症病史?

有无家族遗传病史?

有无食物、药物过敏史?

眼底镜检查法

可以初步判断眼底病变的性质和病变程度,92%的转移癌位于赤道部以后,可见后极部视网膜下均匀一致呈奶黄色或灰黄色圆形扁平隆起,75%有渗出性视网膜脱离。57%有色素变动,表现为肿瘤表面境界清晰的黄棕色成簇色素。有时肿瘤表现为多结节状,生长较快。乳腺癌脉络膜转移常为双侧(占双眼转移癌的64%),多灶性,肿瘤较扁平。肺癌脉络膜转移多为单侧,单灶性,肿瘤较厚,常早于原发灶发现。

B超检查

脉络膜转移癌在B型超声波中表现为沿脉络膜生长,不穿透Bruch膜,呈宽基底扁平隆起,表面常崎岖不平。内回声较强或强弱不均,少数表现为低回声,如富含黏液的小细胞肺癌,一般无脉络膜凹陷及声衰现象,早期见广泛而高的视网膜脱离。通常玻璃体不受累,玻璃体出血极少见,发展快,观察两周内常有明显变化。

眼部CT检查

脉络膜转移癌在CT中表现为球后壁局限性扁平状增厚,也可为多发性较小结节状病灶,边界清楚,均匀等高密度,有中度增强。

眼内活检

诊断不明的脉络膜肿瘤可借助病理学的方法。常用细针穿刺法,经睫状体扁平部行细针穿刺用于鉴别良恶性肿瘤,敏感性达100%、特异性98%。采用三切口玻璃体切割的方法在全麻下穿刺脉络膜病灶获取标本并制作石蜡切片,亦获满意效果。

荧光素眼底血管造影术

因转移的部位﹑病程、原发瘤种类、临床表现的不同,影像亦有差异。因瘤体以细胞成分为主,间质和血管少,FFA检查早期瘤体呈无脉络膜背景荧光的暗区,以后出现针尖或斑点样荧光,晚期渗漏而有斑驳样强荧光。

吲哚青绿脉络膜血管造影

孤立性肿物可显示和FFA相似的图像,但荧光强度弱、且出现晚。如果瘤体扁而薄,常可透过肿物而见到下面的脉络膜血管,FFA检查时整个瘤体呈较强荧光而不能与其他肿物鉴别,通过ICGA检查可进行鉴别。如FFA检查显示的病灶的小点状渗漏与其他病变鉴别困难时,可做ICGA检查。

MRI检查

T1加权像多为高信号,病灶表面可呈不规则结节状。T2加权像常仍为高信号,常伴视网膜脱离。MRI检查还可显示颅内的转移灶,这对诊断及治疗均有帮助。

患有有恶性肿瘤病史,出现视力下降、飞蚊症等表现,尤其双眼发病。

癌瘤扩展迅速(在随访1~2周中,检眼镜下已有明显差异),境界不清,弥漫性扁平隆起(由消化道癌及甲状腺癌转移者,相对地比较局限,隆起度亦较高),极少穿破Bruch's膜。

在眼压增高之前,已有显著眼痛的症状。

早期就有实体性继发性视网膜脱离,视网膜除轻度混浊外,无明显改变。B型超声声像图可提供确切根据。

视野缺损常小于视网膜脱离范围。

病理组织学活体检查,是诊断上最为可信的根据。采取细针头刺取瘤体组织做涂片检查,其准确率虽然不如玻璃体切除能取得足够量样本的石蜡切片,但是简单易行,目前仍作为首选的方法。

无色素性脉络膜黑色素瘤

常为单侧发生的孤立性病灶,肿瘤内部常可见大的血管,肿瘤可穿破Bruch's膜生长而呈蘑菇状,FFA可见双循环现象,鉴别困难者可借助细针穿刺细胞学检查。

脉络膜血管瘤

多数为单眼发生的单个橙红色病灶,A型超声波显示肿瘤内反射较高,在B型超声波中表现为内回声多而均匀的卵圆形肿块。荧光素眼底血管造影术检查在脉络膜期就可见到瘤体本身高荧光,后迅速出现浓密的高荧光并相互融合。血管瘤为原发,无机体其他位置原发癌的病史,以此鉴别。

脉络膜结核瘤

是一种慢性肉芽肿性增生组织,检眼镜下可见类圆形明显隆起的黄白色肿块,与新生物类似,但结核瘤是炎症产物,其表面及周围视网膜有严重的水肿、渗出和出血,玻璃体混浊显著。从病史及发病年龄等方面不难区分。

目前脉络膜转移癌的治疗方法有眼球摘除、放疗、化疗及内分泌治疗等。治疗的目的在于改善晚期肿瘤患者的生存质量。对于无症状且病灶扁平者可定期随访,生长活跃的肿瘤应给予全身治疗,如病灶进一步生长或症状加剧,应行局部治疗,本病属于长期持续性治疗。

药物治疗适用于生长活跃的脉络膜转移癌,特别是有视网膜下积液并继发视网膜脱离者。

原发于乳腺癌者目前多主张内分泌治疗与化疗联合应用(序贯治疗模式)。内分泌治疗常用抗雌激素药物三苯氧胺、托瑞米芬。

化疗常用诺维本与阿霉素或紫杉醇联合,有效率可达60%~90%。

非小细胞肺癌患者化疗主要是铂盐与其他药物结合,小细胞肺癌患者通常应用蒽环类、烷基类及抗代谢类联合化疗。

如仅有脉络膜而无身体他处的转移灶,原发肿瘤又无复发,全身情况良好,可摘除患眼以求较彻底的治疗。已有颅内或其他部位的转移,除非为解除痛苦,眼球摘除术无治疗意义。已有继发性青光眼且失明,药物治疗无效、疼痛难忍者也可摘除眼球以减除症状。

放射治疗

适用于在全身化疗或内分泌治疗时患者视力仍进行性下降,或视网膜下积液进行性扩展者。

外放射治疗

是最常用的治疗手段。有症状的双眼转移癌应行双侧放疗,而有症状的单眼转移癌行单眼或双眼放疗存在争议。放疗后81%~86%患者视力改善或稳定,超声波显示38%肿瘤完全消退,50%视网膜完全复位,90%以上患者得以保存眼球。9%~12%患者出现放疗并发症,包括白内障、放射相关的视网膜病变、干燥性角膜病变、放射性视神经病变、虹膜新生血管、闭角型青光眼。并发症的出现与放疗的剂量和种类无关,而与患者自身因素如种族、治疗前的眼压等相关。

放射性敷贴

是一种近距离放射方法,局部外放射治疗无效的孤立的脉络膜转移癌可试用放射性敷贴。

带电粒子束放射治疗(质子束放疗)

也被用于脉络膜转移癌的治疗,并且获得了与外放射治疗相当的疗效,其优势在于只需要分两次治疗,且无需住院及手术。可作为外放射治疗的替代治疗

激光治疗

氪红、氩绿激光

适用于小到中等大小的脉络膜转移癌(基底部直径≤10mm,厚度≤4mm)伴少量视网膜下积液,激光光斑可覆盖,屈光间质透明者。激光治疗起效较快,并发症少,推荐用于小的脉络膜转移癌。

经瞳孔温热疗法

利用热效应使肿瘤细胞膜性结构破坏、蛋白质变性、肿瘤血管闭塞,达到杀伤肿瘤细胞的目的。受激光穿透性的限制,温热疗法只能用于厚度≤4mm肿瘤的治疗。由于转移癌多缺乏色素,可以通过绿色染料来增加对近红外光的吸收。

光动力疗法(PDT)

已用于脉络膜血管瘤和脉络膜黑色素瘤的治疗。有报道光动力疗法后2个月肿瘤体积缩小50%,视力恢复到基线水平,视网膜下积液完全吸收。对于那些不接受放、化疗的转移癌患者,光动力疗法也许是一种较好的保存视力的方法。

脉络膜转移癌短期的视力预后较好,但生命预后很差。脉络膜转移癌无法治愈,只能通过现有的治疗手段控制视力减退的进展。对患者寿命的影响主要取决于原发癌的病情进展。部分患者还可能会引起失明等后遗症,需要放疗的患者每周行1~2次血常规及重要器官功能检查,对症进行处理。

脉络膜转移癌无法治愈,只能通过现有的治疗手段控制视力减退的进展,尽量挽救患者的视力。

从脉络膜转移癌诊断到死亡的平均生存时间为7~12个月。原发灶为乳腺癌者平均生存时间为18~21个月。原发肺癌者平均生存时间为7个月,原发胃癌、胰腺癌、肾癌的预后较差,多在3~8个月内死亡。

本病部分重症患者治疗无效,视力减退依旧持续进展,从而引发失明。

需要放疗的患者每周行1~2次血常规及重要器官功能检查。若白细胞、血小板计数下降,应予药物治疗,明显下降者应暂停放疗。

脉络膜转移癌的患者应注意保持饮食清淡,忌食油腻及辛辣刺激食物。患者应选择易消化的高蛋白质饮食,搭配适量的碳水化合物,适当补充维生素,还要适当进食保护视力的食物。

患者宜食具有保护视力作用的食物,如菊花、荠菜、羊肝、猪肝等。

忌油腻及刺激食物,忌食生冷食物。患者应始终保持饮食清淡易消化。

多吃新鲜的瓜果蔬菜,少食腌制及熏制食品,适当补充维生素,如猕猴桃、菠菜等。

在食品的调配上,注意色、香、味,饭前适当控制疼痛,为患者创造一个清洁舒适的进食环境。

脉络膜转移癌的患者放疗后应注意多饮水,积极治疗原发肿瘤,家属应注意观察患者在放疗的不良反应,对放疗后所产生的不良反应应该予以劝慰,如有异常及时告知医生,并陪伴患者进行定期复查。

放疗期间鼓励患者多饮水(每日3000ml),可使放疗所致肿瘤细胞大量破裂、死亡而释放的毒素随尿量排出体外减轻全身放疗反应。

放射治疗使正常组织也受到一定的损害,照射破坏癌细胞后,细胞分解产物在血中积聚,毒素被吸收,常使患者产生一系列全身反应。每次照射后惠者应静卧30分钟对预防全身反应有一定帮助。

减少与有感染人群的接触,外岀吋注意防寒保暖。适当锻炼、加强营养、增强免疫力,预防感染。

放疗前,患者和家属可学习一些通俗易懂的放疗宣教手册,了解放疗有关的知识,以及放疗中可能出现的不良反应和需要配合的事项,使患者消除紧张的心理,积极配合放疗。

患者放疗的神经系统不良反应主要表现为头晕、头痛、乏力、嗜睡或失眠等。主要采取对症治疗,保证足够的休息与睡眠,加强营养。

术后当日不要用力,避免提重物,注意适当休息,避免外伤,按医嘱进行复查,如有不适,随时就诊。

脉络膜转移癌属原发癌转移,无有效预防措施,有癌症病史者应注意遵医嘱进行定期复查。

4200点赞

参考文献

[1]付玉存.眼耳鼻咽喉CT诊断学[M].内蒙古科学技术出版社,2009.08,第44页

[2]洪逸萍,孙洁.小细胞肺癌眼脉络膜转移一例[J].浙江中西医结合杂志,2019,29(01):76-77+96.

[3]郭丽莉,梁建宏,黎晓新.脉络膜转移癌短程放射治疗的短期疗效观察[J].中华眼科杂志,2014,50(010):743-746.