糖原贮积病Ⅴ型

糖原贮积病Ⅴ型又称肌磷酸化酶缺乏症,是常染色体隐性遗传疾病,主要由于11号染色体上PYGM基因突变导致肌磷酸化酶活性明显减低或缺失,从而出现相应症状。糖原贮积病Ⅴ型主要症状为运动不耐受和继减现象,多隐袭起病,慢性病程,一般不会影响自然寿命。

- 就诊科室:

- 内分泌科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- glycogenstoragediseas-Ⅴ,GSD-Ⅴ

- 疾病别称:

- 肌磷酸化酶缺乏症、McArdle病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 肌萎缩、肾功能衰竭

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 运动不耐受、继减现象

- 好发人群:

- 有遗传因素的人群

- 常用药物:

- 丹曲洛林钠

- 常用检查:

- 酶学检查、肌电图、前臂缺血试验、肌肉活检

糖原贮积病Ⅴ型主要是因为基因突变导致,属于一种常染色体隐性遗传疾病,主要是由于染色体的PYGM基因突变引起,好发于有遗传因素的人群。

基因突变

糖原贮积病Ⅴ型患者是由于11号染色体上PYGM基因突变导致肌磷酸化酶活性明显减低或缺失,使糖原不能被水解,影响体内的糖原分解和ATP的产生,导致糖原在肌纤维内大量堆积,出现相应的症状,本病仅累及肌肉。

糖原贮积病Ⅴ型属于遗传性疾病,多隐袭起病,慢性病程,男性多于女性,在15岁之前或50岁以后发病,本病遗传异质性明显。

有遗传因素的人群

糖原贮积病Ⅴ型是常染色体隐性遗传疾病,直系亲属中有人患过糖原累积病Ⅴ型,其发生糖原贮积病Ⅴ型的风险会上升,进行基因检查可筛出。

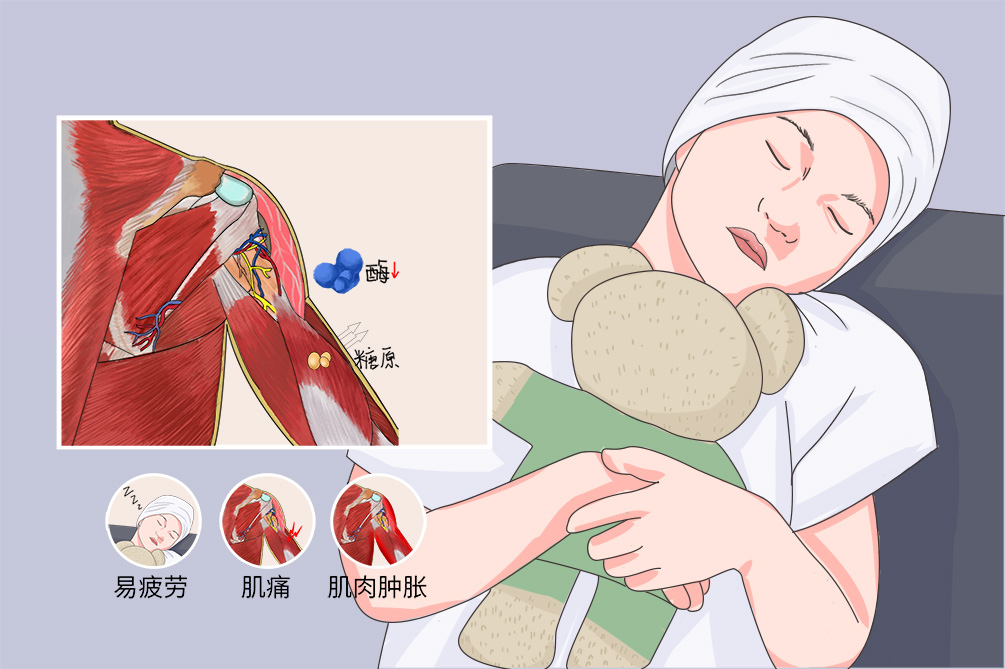

糖原贮积病ⅴ型的主要症状有运动不耐受和继减现象,伴心率加快和气短,有时部分患者会出现肌痛痉挛和肌红蛋白尿症状,还有可能并发肌萎缩和急性肾功能衰竭等疾病。

运动不耐受

运动不耐受主要表现为易疲劳、运动诱发肌痛、强直、痉挛、肌肉肿胀。症状的运动类型和强度因病人而易,常在剧烈运动如举重物,或爬楼梯等中高强度的持续运动后出现,日常走平路通常可以耐受,严重者则日常生活受限,咀嚼刷牙等活动即可诱发症状。症状在休息、按摩后可缓解,疼痛可持续几小时,甚至可转变为持续性。

继减现象

继减现象是本病的特征性表现,当刚开始运动时出现肌痛或肌强直时经过短暂的休息后继续活动可能有更好的耐受性。与运动后局部血液循环增加提供了葡萄糖、脂肪等代谢底物有关。

肌痛痉挛

少见,部分患者在出现运动不耐受时,可因运动诱发肌痛痉挛。

肌红蛋白尿

少部分的糖原贮积病Ⅴ型患者会出现肌红蛋白尿,容易并发急性肾功能衰竭。

肌萎缩

糖原贮积病Ⅴ型主要是以肢体肉受累为主,会导致患者向运动和起身,长时间卧床休息会导致肌萎缩的发生。表现为肌肉体积缩小、肌无力,进一步长期卧床容易出现肺炎、压疮等。

横纹肌溶解

患者由于运动不善,会诱发横纹肌溶解,出现肌肉疼痛、压痛、肿胀及无力、肌红蛋白尿等表现。

肾功能衰竭

由于糖原贮积病Ⅴ型出现肌球蛋白尿会导致急性肾衰竭,当急性肾衰竭病情较重时,可见少尿、无尿及其他氮质血症的表现,属于危急重症,需警惕。

当患者出现运动不耐受症状时要及时到内分泌科就诊,通过酶学检查、肌电图等检查,结合运动不耐受和继减现象的表现可对本病进行诊断,但要注意本病要与糖原累积病Ⅷ型和线粒体肌病相鉴别。

对于有遗传因素的人群,非常有必要进行早期筛查,同时要重视产前检查,一旦患儿家族有过此病的发生就需要进一步检查。

当患儿出现运动不耐受和继减现象时,应及时就医。

已经确诊糖原贮积病Ⅴ型的患儿,若出现肌球蛋白尿、全身无力、呼吸衰竭等表现时,应立即就医。

大多患者优先考虑去内分泌科就诊。

若患者出现肌球蛋白尿导致急性肾功衰竭,可考虑到肾内科就诊。

如在婴儿期发病,出现全身无力、呼吸衰竭等表现,可到新生儿科就诊。

因为什么来就诊的?

多久出现这些症状的?

目前有什么症状?

出现肌痛或肌强直时能通过什么方式进行缓解?

家族里有无相关的病史的出现?

酶学检查

糖原贮积病Ⅴ型患者的肌酶升高基本是持续的,日常静息状态下肌酶升高比率约在1000U/L。

肌电图

提示肌源性损害,伴有纤颤电位、强直样放电、正锐波等肌肉兴奋性增高表现,发作间期肌电图表现可正常。

前臂缺血试验

最常用的筛查糖原贮积病Ⅴ型的运动试验,正常人在运动后1~3分钟,血乳酸先升高后逐渐下降至正常,同时血氨在运动后也升高。但患者运动后血乳酸无明显升高,而血氨升高。如果运动后乳酸升高而血氨不升高,提示氨基酸代谢异常(AMP缺乏)。试验本身可以诱发疼痛、肌红蛋白尿,造成一定的损伤严重者可导致骨筋膜室综合症,应谨慎使用。

肌肉活检

显示Ⅰ型纤维萎缩,肌纤维浆膜下多发空泡样改变,可见散在的坏死和再生,再生的肌磷酸化酶组织化学染色也可呈阳性反应,应避免横纹肌溶解或肌球蛋白尿发作后短期内进行此项检查。PAS染色阳性,可被淀粉酶消化,提示糖原颗粒聚集。

电镜

电镜下可见膜下、肌原纤维间广泛聚集的形态正常的β糖原颗粒,肌丝间也可有少数聚集卫星细胞中不含有的糖原。

生化检查

约76%的患者肌肉中检测不到磷酸化酶活性,24%可残存仅占正常约10%的磷酸化酶活性。大多数病人的肌肉中检测不到酶蛋白。肌肉中聚集的糖原有正常的结构,糖原浓度多轻度增加,大约是正常的2倍,部分病人甚至是正常的。

患者出现运动诱发肌肉无力、疼痛、痉挛、横纹肌溶解,肌红蛋白尿,甚至急性肾功衰竭,继减现象,静息及运动状态下肌酶均明显升高,提示诊断。

确诊需生化酶学证实酶活性缺乏、酶蛋白明显减少或缺失,有条件的实验室可以进行分子遗传学诊断。

糖原贮积病Ⅷ型

二者临床表现极为相似,但因糖原贮积病Ⅷ型可合并红细胞PFK缺乏,导致贫血、高胆红素血症,且糖原贮积病Ⅷ型无继减现象。由于糖原贮积病Ⅷ型直接影响糖酵解,运动前给予葡萄糖会加重症状,原因是血糖浓度的增高导致游离脂肪酸等可以利用的底物减少,而糖原贮积病Ⅴ型为糖原分解障碍,不影晌糖酵解,运动前补充葡萄糖可绕过能量障碍改善症状。

线粒体肌病

线粒体病是由于氧化磷酸化障碍,轻微的常活动也需要启动无氧酵解为肌肉收缩供能,导致磷酸肌酸耗竭、乳酸升高,异常代谢产物堆积而引起疲劳等症状。运动不耐受、肌痛、肌红蛋白尿可以是线粒体呼吸链复合体Ⅰ、复合体Ⅲ、复合体Ⅳ的酶缺陷的唯一表现,以复合体Ⅲ缺乏最常见。线粒体与糖原和脂肪的代谢密切相关,线粒体病继发脂肪代谢障碍导致肌肉病理上脂质沉积并不少见,而且是导致无力的重要原因。主要根据肌肉病理的光镜、电镜改变进行鉴别,糖原贮积病ⅴ型表现均以糖原增多为主、无明显线粒体异常的证据。

糖原贮积病Ⅴ型患者目前基因治疗方面尚无明确进展,尚无针对基因和酶替代的治疗,仅可对患者出现的相应症状表现进行长期持续性的治疗,可使用药物进行干预,如使用血管紧张素转换酶抑制剂、丹曲洛林钠,同时还需要对患者补充肌酸,髙碳水化合物饮食等营养治疗。

丹曲洛林钠是一种预防麻醉导致横纹肌溶解的药物,通过抑制肌质网内钙离子释放,在骨骼肌兴奋-收缩耦联水平上发挥作用,使骨骼肌松弛。但是丹曲洛林钠具有乏力、恶心及血栓性静脉炎等副作用,在应用过程中需密切观察患者的情况。

糖原贮积病Ⅴ型一般无需手术治疗。

营养治疗

通过高比例复合碳水化合物(65%),低比例脂肪(20%)饮食,保证日间肌肉运动时血糖水平持续稳定或较高强度运动前5分钟进食简单的碳水化合物,均可对运动的肌肉起到保护作用。

运动练习

在医生的指导下进行规律的低-中强度的安全运动练习,是有治疗作用的,可提高心肺容量,降低肌酶,改善患者的运动耐力,提高生活质量。

糖原贮积病Ⅴ型患者病情发展缓慢,预后一般,目前尚未有治疗方法是患者达到治愈,患者在进行恰当的治疗后一般不会影响自然寿命。该病一旦发现,则需长时间进行复查,观察患者的一般情况。

糖原贮积病Ⅴ型在目前无法达到治愈,基因治疗方面尚无明确进展,但可通过对症治疗达到较好效果。

糖原贮积病Ⅴ型发展缓慢,一般不会影响自然寿命。

糖原贮积病Ⅴ型一经发现,需长期观察,至少每3个月复查一次生化检查和酶学检查,病情稳定者可适当延长复查时间。

糖原贮积病Ⅴ型患者的饮食护理应保证患者的营养需求,注意营养均衡,使用高碳水化合物饮食,适量蛋白质,增强抗病能力。

饮食宜清淡,少食多餐,宜多食用牛奶、鱼肉、豆类、鸡蛋等富含蛋白质的食物。

多吃蔬菜和水果,接受高比例碳水化合物,注意饮食搭配。

不宜暴饮暴食,忌辛辣刺激性、高糖、高脂肪食物、戒烟酒。

糖原贮积病Ⅴ型患者护理应注意心理护理,帮助患者积极面对。同时需要帮助患者进行低-中强度的运动训练,对患者的病情进行检测,嘱咐患者相关的特殊注意事项,提高治疗效果。

口服用药

患者需要了解口服药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,定时正确服用。

心理管理

在参与治疗的过程中,家属需要积极的对糖原贮积病Ⅴ型进行有效的心理沟通,解除患者的精神负担和心理压力,积极的配合治疗。

运动管理

在医师指导下可进行慢跑,跳绳,爬楼梯等低-中强度的运动训练,适度的运动是有治疗作用的。

患者在治疗过程中可进行酶学检查和生化检查,判断患者的一般情况。

需警惕婴儿期发病的变异型,多表现为全身无力、呼吸衰竭或精神运动发育迟滞,多预后不良。

糖原贮积病Ⅴ型患者主要是因为基因突变导致,所以进行早期筛查来达到早期诊断,有利于早期干预,可改善患者的生活质量。同时需要针对导致基因突变的高危因素进行预防。

对于有遗传因素的人群应进行产前筛查,可进行羊水穿刺进行基因分析,判断有无致病基因的突变;对疑似糖原累积病Ⅴ型患者可进行前臂缺血实验,其是最常用的筛查糖原累积病Ⅴ型的运动试验。

孕妇保健

已知糖原贮积病Ⅴ型与基因突变是密切相关的,孕妇应避免接触易导致基因突变的各项因素,如放射线、化学药物、病毒感染等。

遗传咨询

糖原贮积病Ⅴ型是一种常染色体隐性遗传疾病,所以可以进行遗传咨询,如果发现家庭成员中有过人患过此病,那应进行基因检查进行筛查。

产前诊断

对高危夫妇的胎儿进行羊水穿刺来获取胎儿组织细胞,进行基因筛查分析进行产前诊断。

4055点赞

参考文献

[1]熊倩倩,漆学良.糖原累积病的诊疗进展[J].中风与神经疾病杂志,2017,34(10):957-960.

[2]代英杰.糖原累积病临床病理分析[D].中国协和医科大学,2009.39-43.