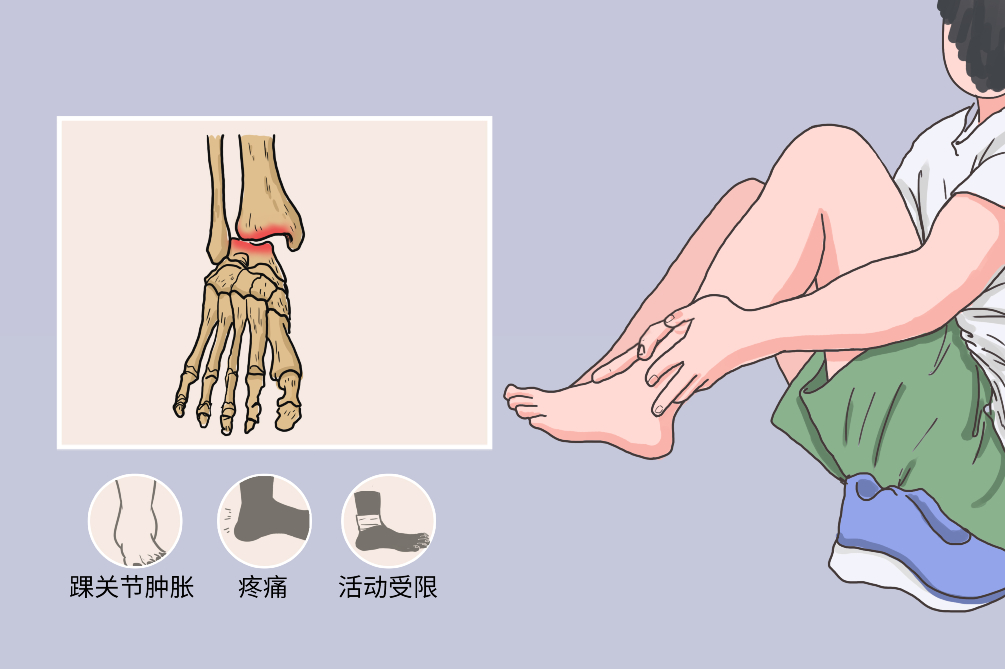

踝关节脱位

踝关节脱位指受到直接或间接暴力冲击,发生以脱位为主,合并有较轻微骨折的踝部损伤。踝关节脱位在临床上表现为受伤后踝部即出现疼痛、肿胀、畸形和触痛等症状。常见由高处跌下,足部内侧或外侧着地,或行走不平道路,或平地滑跌,使足旋转,内翻或外翻过度,往往形成脱位,且常合并骨折,若没有及时复位可导致畸形愈合。

- 就诊科室:

- 骨科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Dislocation of ankle joint

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 踝骨折、神经血管损伤、创伤性关节炎

- 治疗周期:

- 3~5周

- 临床症状:

- 疼痛、肿胀、畸形

- 好发人群:

- 运动健身者、穿高跟鞋者、行动不便者

- 常用药物:

- 活血舒肝汤、舒筋活血丸

- 常用检查:

- X线、CT、MRI

根据是否有创口与外界相通,常可分为闭合性脱位和开放性脱位。闭合性脱位根据脱位的方向不同,可分为踝关节内脱位、外脱位、前脱位、后脱位。

闭合性脱位

内脱位

多为间接暴力所引起,如扭伤等,常见自高处跌下,足的内侧先着地,或走凹凸不平道路,或平地滑跌,使足过度外翻、外旋致伤,常合内、外踝骨折。

外脱位

多为间接暴力所引起,如扭伤等,常见自高处跌下,足的外侧先着地,或行走凹凸不平道路,或平地滑跌,使足过度内翻、内旋而致伤,常合内、外踝骨折。其机制与内侧脱位相反。

前脱位

间接或直接暴力所引起,如自高处跌下,足跟后部先着地,身体自前倾而至致胫骨下端向后错位,形成前脱位。或由于外力推跟骨向前,胫腓骨向后的对挤暴力,可致踝关节前脱位。

后脱位

足尖或前足着地,由后方推挤胫腓骨下端向前。或由高处坠下,前足着地,身体向后倾倒,胫腓骨下端向前翘起,而致后脱位,常合并后踝骨折。

开放性脱位

多由压砸、挤压、坠落和扭绞等外伤所致。其开放性伤口多表现为自内向外,即骨折的近端或脱位之近侧骨端自内穿出皮肤而形成开放性创口,其伤口多污染重,感染率相对增高。

踝关节脱位多为间接暴力所致,如扭伤等。常见由高处跌下,足部内侧或外侧着地,或行走不平道路,或平地滑跌,使足旋转,内翻或外翻过度,往往形成脱位。而运动健身者、穿高跟鞋者、行动不便者,为其好发人群。

踝关节脱位多为间接暴力所致,如扭伤而致,常见由高处跌下,足部内侧或外侧着地,或行走不平道路,或平地滑跌,使足旋转、内翻或外翻过度,往往形成脱位且常合并骨折。

若跌下时足的内侧着地,或滑跌时,足呈过度外旋、外翻,而致内侧脱位,多合并外踝骨折,或同时有内踝骨折,亦称外翻脱位。

与内侧脱位机制相反,如由扭崴,由高处跌下,足外侧着地,或使足过度内旋、内翻而致伤,形成踝关节外脱位,多合并内踝骨折,或同时有外踝骨折,亦称内翻脱位。

若由高处掉下,足呈高度背屈位,跟骨后结节部着地,身体向前倾,而致胫骨下端向后错位,形成关节前脱位,多合并胫骨前唇骨折,或由外力推跟骨向前,胫腓骨向后的对挤暴力,也可形成踝关节前脱位。

若由高处掉下,足高度跖屈,足尖或前足着地,身体向后倾倒,致胫腓骨下端向前,足推向后,形成踝关节后脱位,往往合并后踝骨折。

若暴力过大,在致踝关节脱位过程中,并同时导致皮肉损伤,形成开放性脱位,此种损伤多见于踝关节外脱位,即内翻脱位。

容易跌倒

滑跌使足旋转、内翻或外翻过度,形成脱位。

运动健身

常由高处跌下,足的内侧或外侧先着地,诱发脱位。

单纯性踝关节脱位极为罕见,多合并有骨折,而踝关节骨折脱位是创伤骨科常见的骨折脱位之一,近年来,踝关节骨折的发生率有明显上升的趋势。国外的统计数字表明,自1970~1994年,踝关节骨折的发生率从57/10万上升到130/10万。踝关节骨折的发生率与年龄和性别因素有关,老年女性易于发生踝关节骨折。

运动健身者

常做些从高空落下的动作,足部内侧或外侧着地,易受损。

穿高跟鞋者

行走不平道路可使足旋转、内翻或外翻过度,形成脱位。

行动不便者

行动不便者容易跌倒,平地滑跌使足旋转、内翻或外翻过度,形成脱位。

踝关节脱位在临床上表现为受伤后踝部即出现疼痛、肿胀、畸形。后脱位者胫腓骨下端在皮下突出明显,并可触及,胫骨前缘至足跟的距离增大,前足变短。前脱位者距骨体位于前踝皮下,踝关节背屈受限。向上脱位者外观可见伤肢局部短缩,肿胀剧烈。

内脱位

伤踝关节肿胀、疼痛,有瘀斑,甚者起水疱,踝关节功能丧失,足呈外翻、内旋,内跟不高突,局部皮肤紧张,外踝下凹陷,明显畸形。常合并内、外踝骨折或下胫腓韧带撕裂。X线检查可见距骨及其以下向内侧脱出,常合并内、外踝骨折。

外脱位

伤踝关节肿胀甚者起水疱、疼痛,有瘀斑,踝关节功能丧失,足呈内翻、内旋,外踝下高突,内踝下空虚,明显畸形,局部皮肤紧张。若合并内、外踝骨折则肿胀、疼痛更甚,伴下胫腓韧带撕裂,下胫腓联合分离。X线检查可见距骨及其以下向外侧脱出,常合并内、外踝骨折,下胫腓韧带撕裂者,则见胫腓间隙增宽。

前脱位

伤踝关节肿胀、疼痛,踝关节功能障碍,足呈极度背伸,不能跖屈,跟腱两侧有胫腓骨远端的骨性突起,跟骨向前移,跟腱紧张,常合并胫骨前唇骨折。X线检查可见距骨及其以下向前脱出,或合并胫骨前唇骨折。

后脱位

伤踝关节肿胀、疼痛,关节功能障碍,足跖屈,跟骨后突,跟前方空虚,踝关节前方可触及突出的胫骨下端,而其下方空虚,常伴后踝骨折。X线检查可见距骨及其以下向后脱出,或合并后踝骨折。

开放性脱位

踝关节肿胀、疼痛,踝关节功能障碍,局部有渗血,伤口多位于踝关节内侧,一般为横形创口,严重者骨端外露,伤口下缘的皮肤常嵌于内踝下方,呈内翻内旋,外踝下高突,内踝下面空虚,X线检查可提示移位的方向及是否合并骨折。

踝关节脱位常并发内、外髁及胫骨远端前、后唇骨折。

踝骨折

踝关节脱位几乎总是伴随踝骨折,患者多有在走路时不慎扭伤踝部,自高处落下跌伤踝部,或重物打击踝部的病史。伤后觉踝部剧烈疼痛,不能行走,严重者有患部的翻转形。根据伤后踝部疼痛、肿胀、功能障碍等症状,以及局部压痛、皮下淤血、畸形和骨擦感等体征,结合X线片,可得到正确的诊断和分型。

神经、血管损伤

踝关节脱位的并发症较少见。早期并发症有神经、血管损伤,如足背动脉损伤,胫神经、腓肠神经、皮神经损伤等。踝部中等程度的肿胀即需注意,很可能伴有血管损伤,但胫前动脉和足背动脉损伤较少,因此不能根据动脉博动来判断血供。某些非常严重的神经血管损伤可能导致截肢。

创伤性关节炎

创伤性关节炎可能跟原发软骨损伤、感染后病理变化或复位不良导致的病灶关节压力过高引起的关节软骨损害有关。有时出现前方骨赘,引起疼痛,并限制背伸,切除骨赘症状明显好转。更多情况下损害相当广泛,关节面已无可挽救,这时,穿合适的鞋、减少活动、间断的支具保护及镇痛或抗炎治疗均难以改善症状,应考虑行踝关节融合固定术。

踝关节脱位患者有踝关节外伤史,踝关节肿胀、疼痛、淤斑甚或起水疱,踝关节功能丧失,对于有疑似此病临床表现的患者应该及时就诊,给予X线、CT等检查,以明确诊断。但要注意与关节内、外侧副韧带完全断裂,踝关节扭伤等疾病相鉴别。

当脚腕部遭受冲击时,如果出现踝关节疼痛明显、局部肿胀和触痛,怀疑是踝关节脱位时,应及时就医。

如果发现患肢肿胀明显,甚至出现畸形,伴肢端活动障碍、被动活动剧烈疼痛,存在开放性外伤、动脉搏动难以扪及、皮温降低、感觉异常时应立即就医。

大多患者优先考虑去骨科就诊。

因为什么来就诊的?

目前有什么症状?

踝关节脱位是怎么发生的?

哪里疼痛以及疼痛程度?

既往有无踝关节脱位的病史?

X线摄片

常规行踝关节正、侧位摄片检查,确定脱位的方向、程度、有无合并骨折等。因为某些踝关节脱位可发生自行复位,所以伤后需要即刻行X线检查,一般可获得明确的诊断,X线片也可明确显示伴有的骨折。由于踝关节脱位常有踝关节周围韧带的断裂,故可合并距骨、跟骨、舟骨的不全脱位,仅靠损伤即刻的X线片难以诊断而导致漏诊,应在复位后拍摄应力位X线片明确排除。

CT检查

CT检査更有利于明确关节及软组织病变的大小、范围和密度变化,检出合并存在的微小骨折。

MRI检查

有经验的医师根据损伤的机制和脱位的类型,可判断出韧带的断裂,可做MRI确诊并判断韧带断裂的程度和类型。

结合患者病史、临床表现以及检查结果有助于确诊。

有外伤史。

局部肿痛、畸形、足踝功能障碍。

X线摄片检查可确诊,并可显示有无合并骨折。

由于踝关节韧带损伤时,因外力程度的不同,可导致踝关节韧带的完全断裂及撕脱性骨折,应予仔细鉴别。

关节内、外侧副韧带完全断裂

外侧副韧带完全撕脱,伴有或不伴有外撕脱骨折时,常可合并距骨暂时脱位,在足内翻时,不仅外踝疼痛剧烈,且感觉踝关节不稳,距骨有异常活动,甚至在外踝与距骨外侧可触到沟状凹陷。X线检查可见距骨在踝穴内有明显倾斜,内侧副韧带完全撕脱时,多合并下胫腓韧带的撕脱,其临床表现有时与内踝扭伤相似。但根据X线片所示,距骨体与内踝的间隙增宽这一现象即可诊断。

第5骨基底部撕脱骨折

本病与踝关节外侧副韧带损伤的机制相似,是由于暴力使足突然旋后时,腓骨短肌受到牵拉,引起第5跖骨基底部撕脱骨折。检查时,在第5跖骨基底部可有明显压痛,X线足部正斜位片可确诊。

踝关节扭伤

踝关节扭伤也会出现踝关节周围肿胀、疼痛、活动受限等表现,但是X线上不会有骨折线出现。因此二者可以通过X线检查相鉴别。

踝关节脱位的治疗周期视病情类型及严重程度而定,一般在3~5周,踝关节脱位一般行手法整复外固定,采用牵拉提按复位法,必要时可切开复位内固定。此外,患者在治疗期间也需配合药物治疗与功能锻炼。

手法复位

内脱位

患者取患侧卧位,膝关节半屈曲,助手固定患肢小腿部,将小腿抬起。术者一手持足跗部,一手持足跟,顺势用力牵引,并加大畸形,然后用两手拇指按压内踝下骨突起部向外,其余指握足,在维持牵引的情况下,使足极度内翻、背伸,即可复位。

外脱位

患者取健侧卧位,患肢在上,膝关节屈曲,一助手固定患肢小腿部,将小腿抬起。术者手持足跗部,一手持足跟,顺势用力牵引并加大暗形,然后用两手拇指按压外下方突起部向内,其余指握足,在维持牵引的情况下,使足极度外翻,即可复位。

前脱位

患者仰卧位,膝关节屈曲,一助手双手固定患肢小腿部,将小腿抬起。术者一手踝上手持足跖部,顺势用力牵引,持踝上之手提胫腓骨下端向前,足距的手使足跖屈,向后推按即可复位。

后脱位

患者仰卧位,膝关节屈曲,一助手双手固定患肢小腿部,将小腿抬起。一助手一手持足跖部,一手持足跟部,两手用力牵引,加大形。术者用力按压胫腓骨下端向后,同时牵足的助手在牵引的情况下,先向前下提牵,再转向前提,并略背伸,即可复位。

固定

内脱位

超跟塑形夹板加垫,将踝关节固定在内翻位。单纯性脱位固定3周,合并骨折固定5周。

外侧脱位

超踝塑形夹板加垫,将踝关节固定在外翻位。单纯性脱位固定3周,合并骨折固定5周

前脱位

石膏托固定关节于稍跖屈中立位3~4周。

后脱位

石膏托固定踝关节于背伸中立位4~6周。

破伤风抗毒素

对于开放性脱位在治疗上应着重于防止感染及稳定骨折脱位,使关节得以早期进行功能锻炼。伤后8小时内,宜彻底清创,常规肌内注射破伤风抗毒素,复位后对合并骨折进行内固定,争取一期缝合闭合伤口。为早期开始关节功能活动创造条件,缩短了患肢功能恢复时间。

若伤处软组织肿胀剧烈、复位失败或甚感困难者,可予手术开放复位。术中对距骨体不需要做内固定,但周围韧带撕裂、断裂伤者必须修补,合并有踝部骨折者,折复位后须做相应可靠内固定。

伴有骨折的踝关节脱位大部分需要手术治疗,其适应证为:

手法复位失败;

内踝骨折块大,累及胫骨下关节面1/2之上;

外展、外旋型骨折,内踝的撕脱骨折,其间隙有软组织卡压,影响骨折愈合;

胫骨下段前缘大块骨折;

胫骨下段后缘骨折复位失败;

下胫腓关节部分或完全分离;

三踝骨折;

开放骨折经彻底清创后;

陈旧性骨折愈合不良;

对于踝关节复发性脱位或半脱位,若对症治疗无效者,应采用手术治疗,并同时行外踝韧带重建术。

活血舒肝汤

早期宜活血化瘀、消肿止痛、利湿通络,选活血舒肝汤加木瓜、牛膝。

舒筋活血丸

在恢复期可给予患者舒筋活血丸帮助其恢复,舒筋活血丸的功能主治是舒筋通络,活血止痛。用于跌打损伤,闪腰岔气,筋断骨折,瘀血痛。由红花、牛膝、续断、三七、苏木、当归、冰片等药物组成。本品为深褐色的大蜜丸,味苦,涩。

踝关节脱位,不论合并骨折与否,从固定开始即应进行股四头肌锻炼,2周后,拆除固定夹板开始下床活动;合并骨折的用石膏固定,固定4~5周待骨痂形成后拆除石膏,开始下床活动,循序渐进,逐步进行踝关节屈伸功能锻炼。

急诊复位、石膏制动后,大部分患者能治愈,一般不会影响寿命。但要注意随访,确保恢复良好。但患者需要注意的是,患者在治疗后应根据医嘱进行复诊,以观察病情变化。

急诊复位、石膏制动后,大部分患者能治愈,但踝关节脱位治愈后,由于周围韧带损伤,关节不稳,晚期可能会出现骨关节炎,效果欠佳。

踝关节脱位患者如果护理得当,治疗及时,病情控制良好,一般不会影响自然寿命。

保守治疗要注意随访,固定3~5周,定期拍片复查,确保骨折位置愈合满意。行切开手术复位患者出院后继续功能锻炼,术后1个月门诊随访拍片复查。

踝关节脱位应注意合理调节饮食,保证营养但避免体重过度增加,戒烟、戒酒。多摄入一些高纤维素以及新鲜的蔬菜和水果,营养均衡,包括蛋白质、糖、脂肪、维生素、微量元素和膳食纤维等必需的营养素,荤素搭配,食物品种多元化,充分发挥食物间营养物质的互补作用。

宜吃高能量、高蛋白膳食,如精瘦肉、鸡蛋,其富含优质蛋白质,可以起到提高人体免疫力,増强抗病能力的作用,对患者的恢复是有帮助的。

宜吃富含维生素C食物,水果有山楂、鲜枣、猕猴桃、草莓、桂圆、茘枝、柑橘等,蔬菜则有油菜薹、花椰菜、抱子甘蓝、苦瓜、豆瓣菜、绿花菜、青苋菜等。

宜食猪肉皮,猪肉皮富含有弹力蛋白和胶原蛋白质,可以使拉伤的肌腱恢复,增强弹力,对患者的恢复是有帮助的。

宜食红糖,红糖具有活血化瘀的作用,关节脱位引起的软组织损伤,喝红糖可以起到活血止痛的作用,有利于缓解症状,加快患者的恢复。

忌喝刺激性的饮料,如白酒、黄酒、咖啡、浓茶,忌烟、酒,不吃辛辣、粗糙的食物。

踝关节脱位患者的护理以促进患者康复、恢复关节功能为主,妥善复位与固定,缓解患者疼痛,适当讲解骨折脱位的相关知识,消除患者紧张情绪,以便积极配合治疗。

维持固定

由于患者复位后行牵引或石膏固定,患者应妥善维持固定。

疼痛护理

复位后或术后抬高患肢以减轻肿胀,早期予局部冷敷,72小时后可热敷。如疼痛剧烈,应分析肿痛的原因,确诊后可遵医嘱应用止痛药。

学习相关知识

主动学习脱位治疗及功能锻炼的知识,能进行正确的功能锻炼,严禁强力扳正关节。

保持皮肤完整性

有石膏固定或牵引者,应注意观察皮肤的色泽和温度,避免压迫皮肤。

移位的关节端可压迫相邻的神经和血管,应定时观察患肢远端感觉、运动、皮肤颜色、皮温及动脉搏动情况,若发现患肢远端感觉麻木、剧烈疼痛、肌肉麻痹、苍白及动脉搏动减弱或消失,应及时通知医生并配合处理。

理解同情病人,给予安慰和鼓励,耐心解释,使病人了解关节脱位的相关知识,增加病人对疾病的认识,以便积极配合治疗。

病人及家属应了解功能锻炼的重要性和必要性,科学地指导病人功能锻炼,防止锻炼不当或过早锻炼引起习惯性脱位。

固定期间,应进行关节周围肌肉的舒缩运动和除患肢外其他未固定关节的主动活动。

解除固定后,逐渐加大关节的活动范围,同时配合热敷、理疗、中药烫洗,这样有利于增加血液循环、消除肿胀,防止关节僵直和失用性萎缩。

踝关节脱位是日常生活、运动健身活动中最常见的损伤,为了减少这类伤患的发生,必须更多地关注对踝部损伤的预防。如按常规着防护装备,保持正确体位,避免不良姿势,防止急性扭伤和慢性劳损等。

避免穿高跟尖底鞋在凹凸不平的道路上疾行,是预防踝部损伤的重要措施。

按常规着防护装备,保持正确体位,避免不良姿势,防止急性扭伤和慢性劳损。

适当的体力劳动或体育锻炼,可在一定程度上预防踝部损伤的发生和将损伤减低至最小限度,使薄弱、松弛的踝部韧带和软组织得到增强,增加踝关节活动的柔韧性及骨的刚度。

参考文献

[1]吴肇汉,秦新裕,丁强.实用外科学[M].第4版.北京:人民卫出版社,2017.2270.

[2]姜虹.骨外科学高级医师进阶[M].第1版.北京:中国协和医科大学出版社,2016.184.

[3]卞泗善.现代骨病与骨伤诊疗进展[M].第1版.上海:上海交通大学出版社,2018.416.

[4]陈磊.骨与关节创伤[M].第1版.长春:吉林科学技术出版社,2018.405.

[5]姜雪峰.新编骨与关节外科治疗学[M].第1版.长春:吉林科学技术出版社,2017.282.

[6]刘鲁山.实用临床骨外科学[M].第1版.天津:天津科学技术出版社,2017.352.

[7]陈文广,刘文军,张国博.临床骨科学新进展[M].第1版.上海:上海世界图书出版公司,2017.116.

[8]王江波,张恒,赵国文,刘建鹏.临床骨科疾病综合诊疗与康复实践[M].第1版.长春:吉林科学技术出版社,2017.396.

[9]孙树椿.中医骨伤学高级教程[M].第1版.北京:中华医学电子音像出版社,2018.271.