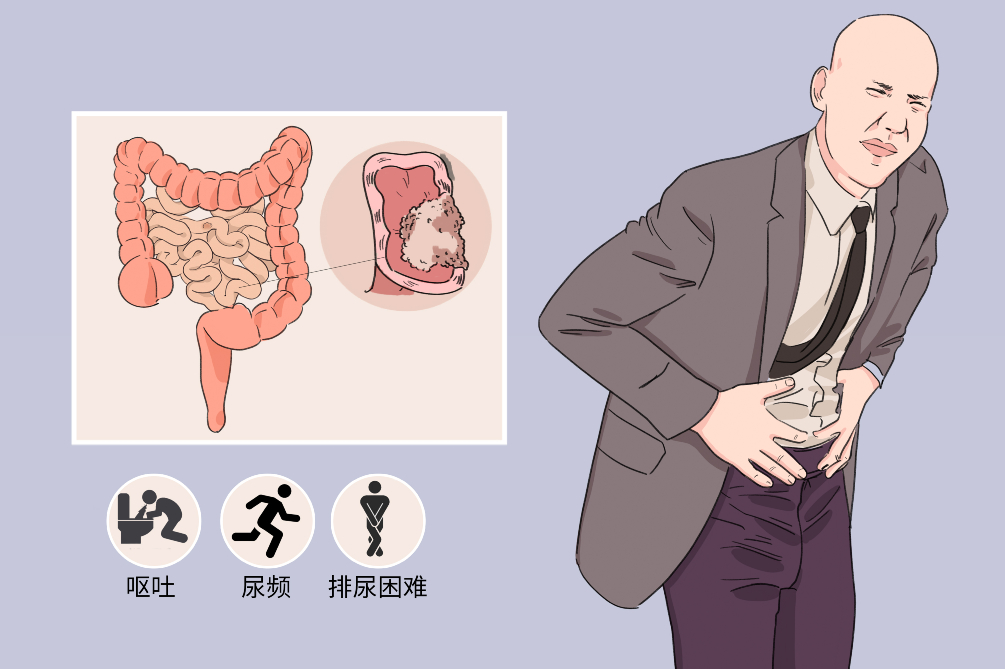

原发性腹膜后肿瘤指起源于腹膜后潜在腔隙内的肿瘤,但不包括腹膜后脏器如肝、十二指肠、胰、脾、肾、肾上腺、输尿管、骨骼等脏器结构的肿瘤,以及源于他处的转移肿瘤。发病率较低,主要症状为疼痛、恶心、排尿困难等。发病原因可能与环境、致癌病毒、遗传等有关。目前主要依靠手术切除为主,预后一般。

- 就诊科室:

- 肿瘤科、急诊科

- 是否医保:

- 部分医保

- 英文名称:

- primary retroperitoneal tumor

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 贫血、低钾血症、急性腹膜炎

- 治疗周期:

- 3个月

- 临床症状:

- 疼痛、恶心、排尿困难

- 好发人群:

- 50~60岁的成年人

- 常用药物:

- 长春新碱、长春花碱、长春地辛

- 常用检查:

- 超声、磁共振、CT、病理活检

原发性腹膜后肿瘤分为良性和恶性俩大类。

良性原发性腹膜后肿瘤包括脂肪瘤、非特性脂肪炎、平滑肌瘤、纤维瘤病、特发性腹膜后纤维化、横纹肌瘤、淋巴管瘤、Castlman病、血管瘤、血管外皮细胞瘤等。

恶性原发性腹膜后肿瘤包括脂肪肉瘤、平滑肌肉瘤、纤维肉瘤、横纹肌肉瘤、淋巴管肉瘤、淋巴瘤、血管肉瘤、恶性血管外皮细胞瘤等。

原发性腹膜后肿瘤的病因尚不清楚,已知原因包括理化因子、暴露于电离辐射、遗传及获得性免疫缺陷。因自接触危害因子至发病的潜伏期长,以及该期间多种环境及遗传因子的参与,难以判断该类肿瘤确切病因。

环境因素

创伤或既往损伤在原发性腹膜后肿瘤发展中的作用是潜在的。腹膜后盆腔不暴露于受伤部位,该部位肿瘤与创伤难以建立因果关系。腹膜后肉瘤与环境致癌物可能有关,但作用机制无人深究。石棉是最重要的环境致癌物。

致癌病毒

致癌病毒与原发性腹膜后肿瘤的关系亦报道极少,尽管有证据显示疱疹病毒(HHV)为卡波西肉瘤的病因。EB病毒在免疫缺陷综合征或器官移植者应用免疫抑制药的患者中可成为平滑肌肿瘤的病因。

免疫因子

免疫缺陷及使用免疫抑制药与原发性腹膜后软组织肉瘤的发生,尤其是平滑肌肉瘤的发生有关。另外,获得性局部免疫缺陷或局部免疫监视功能丧失,如淋巴肿、先天或感染性局部异常,可能与少见的血管肉瘤有关。

遗传因素

与原发性腹膜后肿瘤相关的遗传因素较多,诸如神经纤维瘤病1及神经纤维瘤病2是这方面的典型例子。这两种肿瘤过去被认为是神经纤维瘤病的周围型及中央型。神经纤维瘤病1的基因定位于17号染色体的环中央区,神经纤维瘤病2的基因在第22号染色体。均有家族群发现象。

原发性腹膜后肿瘤占全身肿瘤的0.07%~0.2%。腹膜后肿瘤多为软组织肿瘤,占全身软组织肿瘤的10%~20%。在腹膜后恶性肿瘤中,40%为淋巴瘤或各种泌尿生殖嵴肿瘤,55%为肉瘤。

原发性腹膜后肿瘤可发生于任何年龄,高发年龄为50~60岁,平均年龄在50~60岁之间,尚有15%的腹膜后肿瘤发生在10岁以下的儿童。

原发性腹膜后肿瘤的男性发病略高于女性,占50%~67%。

原发性腹膜后肉瘤可以发生在任何人群,但是根据临床的病例来看,原发性腹膜后肿瘤的高发年龄是在50~60岁之间,并且男性略高于女性。

原发性腹膜后肿瘤在腹膜后疏松的结缔组织间隙中生长,可向四周无限制地发展(很少向后生长穿出背部)。肿瘤较小时多不产生症状,只有在健康检查时,有可能被发现。当肿瘤压迫、推移或浸润邻近脏器时,才会出现症状,此时肿瘤往往已长得较大。腹膜后肿瘤的临床症状依赖于肿瘤的原发部位,由肿瘤压迫或浸润血管、神经或其他重要器官及结构而引起相应症状及综合征。

除了嗜铬细胞瘤外,初起一般多无症状,随着肿瘤的生长发展可出现以下情况。

占位症状

由于腹膜后潜在间隙大,肿瘤常长得很大,易产生腹部胀满感,常偏于一侧;上部巨大肿瘤可影响呼吸。有时肿瘤有内出血、坏死、可突然增大,症状加剧,并可出现剧烈疼痛。

压迫症状

最常见的为对于脏器的压迫而产生的刺激症状。如刺激胃可产生恶心、呕吐;刺激直肠可产生排便次数增多、里急后重感等;刺激膀胱即可产生尿频、排尿急迫感等症状;压迫肠道可出现机械性肠梗阻症状,压迫肠系膜血管或腹腔神经丛可出现麻痹性肠梗阻;在泌尿系可出现肾孟积水的症状;甚至可出现腰背痛、会阴部痛及下肢痛,也可出现神经支配区域(如会阴和下肢)皮肤知觉减退、麻木等感觉;压迫静脉及淋巴管引起回流障碍,可以出现阴囊、下肢水肿和腹壁静脉曲张等。

全身症状

腹膜后肿瘤发展到一定时期,患者也会出现体重减轻、食欲缺乏、发热、乏力甚至恶病质等。有分泌功能的肿瘤,如嗜铬细胞瘤,因分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,可出现阵发性高血压的症状。另一种为巨大的纤维组织肿瘤,可分泌胰岛素类物质,引起低血糖症状。

10%的原发性腹膜后肿瘤患者伴有发热症状。

如果肿瘤压迫肝静脉或者门静脉,还会出现腹水、腹壁静脉曲张等症状。

贫血

肿瘤出血或儿童的腹膜后肿瘤增长较快,可致贫血症,可以表现为皮肤黏膜苍白、头晕、倦怠等症状,严重时可以导致集团以免疫功能出现异常。

低钾血症

肿瘤体积较大,推挤或压迫胃肠道时,患者可因食欲不振、恶心、呕吐、腹泻等,致钾大量丢失和补充不足,使血钾降低,血清电解质紊乱。

急性腹膜炎

肿瘤破裂时,血液刺激腹膜可导致急性腹膜炎的发生,导致患者出现腹痛、腹肌紧张、压痛、反跳痛等症状,到病情后期可以出现神情淡漠以及昏迷。

低血容量性休克

原发性腹膜后肿瘤导致肠梗阻,有效循环血容量不足导致低血容量性休克,初期可表现为头晕、面色苍白、烦躁不安等,若不及时治疗可能会出现昏厥甚至昏迷。

原发性腹膜后肿瘤一般早期无明显症状,多数患者首先会出现腹部不适的早期症状,接着会有腹痛等症状,如果出现腹部不适应该及时就医。目前治疗原发性腹膜后肿瘤的主要手段是外科手术。

当患者出现腹部不适或胃肠道反应,如恶心、呕吐时,须及时就医。

如果出现腹水,并伴有排尿困难,须及时就医。

若出现剧烈的腹痛以及腹部反跳痛,甚至出现意识障碍或者昏迷的症状,需立即就医,且拨打120。

大多数原发性腹膜后肿瘤患者就诊科室为肿瘤科。

如果患者病情较为紧急可以去急诊科就诊。

目前都有什么症状?(如腹痛、腹部肿块、恶心)

出现腹部不适有多久了?

最近排尿、排便习惯有没有改变?

来医院之前有没有服用过药物?

既往有无其他的病史?

体格检查

通过视诊、触诊可发现患者腹部肿块的位置,并且通过肿块是否光滑,是否与周围组织黏连来初步判断肿块的良恶性,对疾病进行初步诊断,为后续的检查提供方向。

超声检查

原发性腹膜后肿瘤患者拟行超声检查时,须空腹8~12小时,排空大便,可饮水500ml~1000ml或清洁灌肠以改善超声检查的声窗条件,避免肠道气体的干扰。超声检查前勿行钡灌肠检查及静脉造影。盆腹膜外肿瘤超声检查时应保持膀胱充盈。患者一般采用仰卧位,必要时尚可侧卧位、半坐位、俯卧位及胸膝卧位等。

CT检查

CT检查不像B超那样受肠道气体、骨骼及脂肪的影响,腹膜后和盆腹膜外间隙丰富的脂肪反而更适合CT检查,所以CT已成为腹膜后肿瘤最主要、最有用的影像学检查方法。目前广泛应用的螺旋CT分辨率高,图像清晰,直径2cm以上的腹膜后肿瘤80%~90%可被CT发现,并准确显示肿瘤的部位、大小、形态、数目、密度、边界等特征,能明确显示肿瘤周围脏器、血管的移位情况及腹膜后淋巴结肿大情况。

磁共振

腹膜后器官很少受人体生理运动的影响,而磁共振又可进行除横断面以外的冠状面、矢状面或其他任意切面扫描,其图像清晰,可提供比CT更多的信息。以前不能经CT区分的肿瘤与正常组织,通过磁共振可区分出来,不用造影剂即可判断腹膜后肿块的血管特征及血管受累程度,故特别适用于原发性腹膜后肿瘤的术前检查。

病理活检

诊断肿瘤最可靠的诊断方法为病理活检,即采取肿瘤组织样品送往检验科进行检验,在分子层面分析肿瘤的生长情况,确定肿瘤的良恶性,可以为治疗提供重要依据。

患者出现腹部不适、疼痛、恶心等典型症状。

进行病理组织活检,如果观察到细胞分布杂乱,细胞核增大,大小不一,核仁明显增大等典型细胞癌变特征即可确诊。

肾肿瘤

肾肿瘤以恶性多见,良性者甚少且腹部多不能触及。成年人以肾癌多见,好发于40岁以上。肿瘤位于腰部,常有肉眼或镜下血尿。晚期患者常有发热、贫血及消瘦。静脉尿路造影、腹部超声检查、CT扫描显示病变为肾脏实质内。肾脏核素扫描亦可有助于诊断。

多囊肾

多囊肾为先天性疾病,系因胚胎期肾小管与集合管的连接发生障碍所致。婴儿型多于1岁内死亡。成人型多为双侧性,发病缓慢,常于40岁左右出现症状,且常伴有其他器官如肝、肺囊肿等。除腰部出现肿块外,可有血尿、泌尿系感染、高血压及侧腹部或腰疼痛史,两者可以根据临床表现以及CT检查进行鉴别。

结肠癌

本病主要表现为大便性状及排便习惯改变,诊断不难。但少数患者常以腹部肿块就诊,当升结肠或降结肠癌或肝曲及脾曲结肠癌侵及周围组织时,肿瘤较固定,两者可以根据临床表现以及病理学检查进行鉴别。

原发性腹膜后肿瘤绝大多数为低度恶性或良性肿瘤,生长缓慢,远处转移晚,故多数适用于外科手术治疗。辅以综合治疗方案,治愈率较高。

对原发性腹膜后肿瘤有效的化疗药物很多,如长春新碱、卡铂、甲氨蝶呤等。不同组织类型的原发性腹膜后肿瘤,化疗方案不同。

长春新碱

长春新碱具有抗肿瘤作用,对于原发性腹膜后肿瘤中的淋巴管肉瘤有抑制作用,虽然该药物的抗肿瘤作用良好,但是有一定神经毒性作用。

卡铂

本药是一种广谱抗肿瘤药,对原发性腹膜后肿瘤有抑制作用,该药物长期大剂量服用后可能会使血小板、血红蛋白、白细胞减少,但是还伴有胃肠道反应,如恶心、呕吐、食欲减退等。

甲氨蝶呤

甲氨蝶呤是一种抗叶酸肿瘤药,对于原发性腹膜后肿瘤中的淋巴管肉瘤有抑制作用,长期服用后存在胃肠道反应如咽炎、呕吐、腹泻等,大剂量服用后可能还会出现肾脏损害,出现血尿、尿毒症等。

根治性切除

根治性切除指切除整个腹膜后肿瘤病灶,并清除其邻近转移淋巴结,达到肉眼及镜下无肿瘤残留的手术。由于腹膜后肿瘤极少出现邻近淋巴结转移,腹膜后肿瘤的淋巴引流又无恒定规律,临床上清除正常淋巴结对治疗腹膜后软组织肉瘤并无益处。所以,腹膜后肿瘤根治术中淋巴结清扫并无重要意义。

姑息性切除

原发性腹膜后肿瘤的不完全切除或“包膜内切除",即姑息性切除,与活检加非外科治疗相比,在长期生存率方面并无优势。

整块切除

如果肿瘤与周围组织黏连无法分离,则采用整块切除,将肿瘤彻底切除,但若肿瘤侵犯多个脏器或组织则不是建议进行整块切除。

虽然原发性腹膜后肿瘤最有效的治疗方法是手术切除,但术后复发率较高,且多发生在术后1~2年内。放射治疗的目的是减少复发、提高肿瘤的局部控制率,以达到提高生存率及生存质量的目的。

原发性腹膜后肿瘤完全切除与否对预后影响很大,国内410例腹膜后肿瘤报道显示2、5、10年的总平均存活率分别为56%、34%、18%,完全切除者分别为81%、54%、45%,不完全切除者为35%、17%和8%,显示完全切除者的存活率明显高于不完全切除者。

原发性腹膜后肿瘤目前不能治愈。

良性原发性腹膜后肿瘤切除后无复发,一般不影响患者生存。但恶性原发性腹膜后肿瘤对患者生存时间由一定影响,具体时间由患者病情决定。

患者需手术后定期进行复诊,以便早期发现复发。复诊时间间隔暂无明确规定,复查项目主要是影像学检查、CT、磁共振等。

建议患者均衡营养,避免暴饮暴食即可。

原发性腹膜后肿瘤的护理主要包括手术后的放疗护理、化疗护理、心理护理、术前护理、术后并发症的护理以及饮食护理。

患者需要了解各种化疗药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,遵医嘱正确服用药物。

应该定期到医院进行复查,观察病情的复发情况。

腹部不适应该及时就医。

手术后及时更换敷料,避免术后感染。

由于放疗可能会引起患者红细胞、血小板、白细胞降低,所以应该定时进行血液检查。

化疗会引起患者恶心、呕吐等副作用,要密切关注患者的情况。

原发性腹膜后肿瘤目前没有明确的预防措施,预防手段主要是定期体检,早发现、早诊断、早治疗,出现腹部不适等症状应该及时就医。

4459点赞

参考文献

[1]赵娟娟,杨孝文.原发性腹膜后肿瘤切除术围手术期护理[J].实用临床护理学电子杂志,2019,4(35):155-157.

[2]蒋彦永,罗成华.原发性腹膜后肿瘤外科学理论与实践[M].北京:人民军医出版社,2006.

[3]周永坤,许振国,朱勇主编.肠梗阻诊断治疗[M].人民军医出版社,2014.08:142.