幼年型类天疱疮是一种自身免疫性疾病,属大疱性类天疱疮的罕见亚型。临床表现为正常皮肤或者红斑基础上出现疱壁紧张的水疱、大疱,可以继发糜烂、渗出、感染和结痂,黏膜受累相对少见,常见于婴幼儿。50%病例的发病年龄小于5岁,偶尔也可见于出生数周的婴儿,男孩多于女孩。

- 就诊科室:

- 皮肤性病科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Childhood Bullous Pemphigoid

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 败血症、脓毒血症、感染性休克

- 治疗周期:

- 数周或数月的治疗后可缓解

- 临床症状:

- 皮肤水疱形成、黏膜损伤糜烂

- 好发人群:

- 有疫苗接种史者、婴幼儿母亲患有妊娠型类大疱疮者、自身免疫系统功能异常或缺陷者

- 常用药物:

- 糖皮质激素、氨苯砜、吗替麦考酚酯、免疫球蛋白

- 常用检查:

- 血常规检查、组织病理学检查、血清免疫学检查

根据皮损大小、形态及分布可分为以下几类特殊类型的类天疱疮:

小疱性类天疱疮

皮损以直径0.5cm左右的张力性小疱为主。

多形性类天疱疮

皮损呈多形性,可见水疱、丘疹、红斑及风团等,特征性损害为排列成环形的水疱。

局限性类天疱疮

紧张性大疱局限于某一部位,常见于小腿、面部等处。

幼年型类天疱疮属类天疱疮亚型,发病机制尚不明确,目前认为是易感因素和诱发因素相互作用的结果。常见的易感因素包括接种疫苗、病毒感染、母亲患有妊娠类天疱疮,常见的诱发因素有创伤、伴有其他原发病等。

接种疫苗

多人认为儿童发病尤其是婴儿发病前有接种疫苗史,显示乙肝、百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎、水痘疫苗等疫苗接种后数小时至两周内,可诱发幼年型类天疱疮。推测某些疫苗在化学结构上类似于自身抗原,可以模拟自身免疫的发生发展过程,导致新抗原决定簇的结构改变与暴露,刺激机体产生抗体,最终诱导免疫应答而引发疾病。

病毒感染

根据相关病史及研究,推测病毒感染可能为幼年型类天疱疮的发病因素。疱疹病毒、EB病毒等有可能与幼年型类天疱疮发病有关。

母亲患有妊娠类天疱疮

有研究表明,如母亲在妊娠期患有妊娠类天疱疮,新生儿在出生后的几天内可能会出现泛发的红斑水疱,病理和免疫学检查结果与幼年型类天疱疮相同。这是由于母体内IgG自身抗体可通过胎盘转移到新生儿的体内,使新生儿出现短暂的与母体相似的大疱性皮损,引起新生儿幼年型类天疱疮。

创伤

有病例及研究表明,轻微创伤的部位有可能会出现疱壁紧张性水疱,经过组织病理和免疫学检查可证实为幼年型类天疱疮,因此创伤也可能诱发幼年型类天疱疮。

其他因素

伴有其他原发疾病如儿童湿疹、免疫功能异常、嗜酸性粒细胞增多症、先天性T淋巴细胞减少症、高IgE综合征、克罗恩病等可以诱发幼年型类天疱疮。

幼年型类天疱疮在临床上较少见,缺乏发病率的临床资料。近年来幼年型类天疱疮的病例报告数量有所增长,并且多数发生于1岁以下。有人认为,幼年型类天疱疮有两个发病高峰,1岁之前为第1个高峰,约53%的婴儿在出生4个月发病,另1个高峰在8岁。

有疫苗接种史者。

婴幼儿母亲患有妊娠型类大疱疮者。

自身免疫系统功能异常或缺陷者。

近期有病毒感染者。

多见于男性小儿。

幼年型类天疱疮患儿的症状以皮肤出现张力性类球形的大疱为主,少数患儿可在口腔、生殖器等部位出现黏膜损伤。若大疱破裂继发感染,患儿免疫力降低时,可出现败血症、感染性休克等并发症。

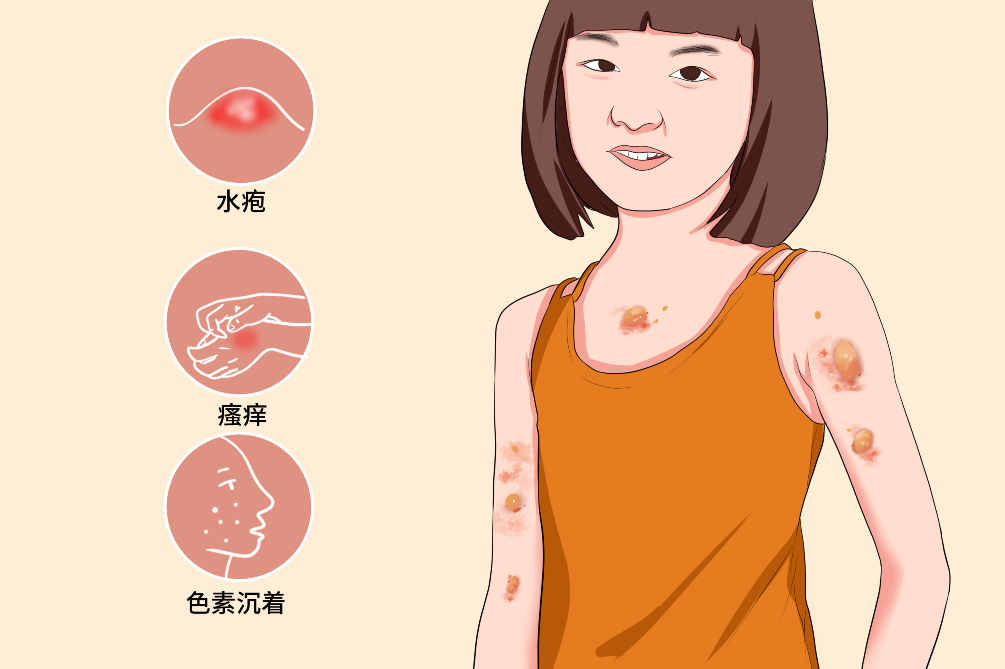

幼年型类天疱疮常出现于四肢屈侧、躯干及腹部,口腔、腋窝、会阴区等黏膜、皱褶部位常见受累。疾病初期常表现为非特异性皮损,如湿疹样皮炎等,患儿有明显的瘙痒感,常持续数周,随后在红斑或严重瘙痒处出现典型皮损。

皮肤水疱形成:皮损常呈对称性分布,于正常或红斑基础上呈绿豆至杏核大小不等、球形、类球形张力性厚壁水疱,内容物呈血清或血性,尼氏征阴性,多伴程度不等瘙痒。部分患儿水疱呈线状、腊肠状、环形、串珠状分布,部分病例水疱中央可见脐凹或融合。水疱破裂后呈浅糜烂面,其上可见渗出、结痂,水疱破裂后很容易愈合,可出现暂时性的色素减退或沉着斑,一般不向周围扩展,不遗留瘢痕。根据皮损面积,将病情程度分级,小于全身体表面积10%为轻症、占10%~50%为中症、50%以上为重症。

黏膜损伤:相比于成人患者,该病引起婴幼儿黏膜损伤的概率较高,婴儿幼年型类天疱疮黏膜受累占15%,年长儿童幼年型类天疱疮黏膜受累占35%。鼻前庭、口腔、生殖器等黏膜受累处可见轻度糜烂或一过性溃疡形成,较易愈合。

一般无全身症状,急性期可伴有中性粒细胞及嗜酸性粒细胞增多。

若大疱破裂后护理不当继发感染,患儿免疫力下降,可出现败血症、脓毒血症、感染性休克等并发症,若不及时发现及治疗,可会危及患儿生命安全。

败血症:是一种全身感染性疾病,由于某些原因,病原体侵入血液循环,在血液中生长繁殖,产生大量毒素和代谢产物,引起严重毒血症的症状。

脓毒血症:由感染因素引起的机体反应失调,导致器官功能出现障碍,可危及生命安全。

感染性休克即脓毒性休克,是机体对感染的反应失调而导致的危及生命的器官功能障碍。

当婴幼儿躁动不安,睡眠不安时或年龄较大的儿童诉皮肤瘙痒时,要多注意皮肤有无大疱形成及黏膜有无糜烂或溃疡。一旦出现上述症状时应及时就皮肤性病科室就诊,以便明确诊断为幼年型类天疱疮。注意与线状IgA大疱性皮病、先天性大疱性表皮松解症等疾病相鉴别。

孩子口腔、腋窝、腹股沟、生殖器等处瘙痒,皮肤黏膜出现水疱、糜烂及溃疡时,应及时就医。

皮肤水疱破裂后患儿出现发热、寒战、畏寒、精神萎靡、反应降低、皮肤温度低、脉搏细数等脓毒血症、休克等症状时,应立即就医。

大多患儿出现皮损优先考虑去皮肤性病科室就诊。

出现发热、寒战、反映降低等感染性休克症状时应到急诊科就诊。

水疱出现的时间及部位,有无伴有瘙痒?

口腔、腋窝、生殖器等黏膜处有无水疱、糜烂等?

患儿既往有无其他疾病?

近期有无病毒感染及疫苗接种史?

母亲妊娠时有无出现相似皮肤改变或确诊过妊娠型类天疱疮?

全身体格检查

观察患儿一般情况,精神状况等全身症状,重点评估水疱的分布、大小、范围、形态特点、破裂、愈合状况以及尼氏征结果等项目。好发黏膜处有无水疱、糜烂等出现,有无红斑、湿疹等其他皮损出现。

血常规检查

明确有无感染,另外该病急性期可见白细胞及嗜酸性粒细胞的升。10%~80%的患儿血清中有抗表皮基底膜带循环抗体,还可作为诊断幼年型类天疱疮的辅助检查。

组织病理学检查

取皮损做组织病理学检查,可见表皮下有大疱,疱内有嗜酸性粒细胞、中性粒细胞、淋巴细胞,根据组织病理学表现可明确诊断,是幼年型类天疱疮的诊断的金标准。

血清免疫学检查

可通过免疫荧光检查检测患儿血清中有无自身性抗体的出现,血清中有抗基底膜带循环抗体可辅助幼年型类天疱疮的诊断。

根据患儿的临床表现即四肢屈侧、躯干及腹部,口腔、腋窝、会阴区等黏膜、皱褶部位表现为非特异性皮损。皮肤有水疱形成,疱破后易愈合,有明显的瘙痒感可初步判断。

通过组织病理学、免疫荧光检查可见表皮下有大疱,疱内有嗜酸性粒细胞,血清中有抗基底膜带循环抗体可以明确诊断。

先天性大疱性表皮松解症

此病多于生后或1岁以内发病,水疱多为松弛性水疱,好发生在摩擦部位。组织病理所见为表皮内或表皮下疱,细胞浸润很少,直接和间接免疫荧光均阴性,幼年型类天疱疮免疫荧光下可见血清中有抗基底膜带循环抗体。

线状IgA大疱性皮肤病

皮肤的直接免疫荧光检查是鉴别的关键。线状IgA大疱性皮肤病经直接免疫荧光检查可见基底膜线状IgA沉积,幼年型类天疱疮为IgG和C在基底膜带呈线状沉积。

幼年型疱疹样皮炎

可通过直接免疫荧光检查进行鉴别,幼年型疱疹样皮炎皮损区域或周围未受累皮肤,真皮乳头层顶端有IgA和补体C3呈颗粒状沉积,偶见IgM和IgG沉积。幼年型类天疱疮为IgG和C在基底膜带呈线状沉积。

目前尚无针对儿童幼年型类天疱疮的治疗指南,早期诊断,早期治疗,有助于尽快控制病情,其为自限性疾病,经过数周或数月的治疗可缓解。

幼年型类天疱疮患儿注意休息,维持水、电解质平衡,对皮损较广泛者补充维生素、蛋白质等保证充足热量。

糖皮质激素

为首选治疗药物,病情相对较轻的患儿可以采用外用激素治疗,如疗效不佳,可以改为口服。对于由母亲妊娠类天疱疮胎传的新生儿幼年型类天疱疮可局部外用强效激素,如0.05%丁氯倍他松,数天即可缓解。病情较为严重的患儿需要采用系统激素治疗,如泼尼松等口服,多数可以控制症状,2~3个月获得完全缓解。有研究显示,用系统激素治疗的患儿比未用激素的患儿复发率低。

氨苯砜和磺胺类药物

激素达到较大剂量疗效不明显或者类天疱疮发展迅速时,可以联合砜类药物或磺胺类药物。氨苯砜容易被吸收,在线状IgA大疱性皮病、疱疹样皮炎等大疱性疾病中都发挥重要作用,但副作用大,包括食欲减退、发热、损害肝肾功能等。不能耐受氨苯砜的患儿可以选用磺胺嘧啶,用药期间需要多饮水,以减少药物的肾毒性作用。

免疫抑制剂

吗替麦考酚酯(MMF)具有抑制T、B淋巴细胞增殖,抑制B细胞产生抗体的作用,已经用于治疗成人类天疱疮。联合MMF可以减少泼尼松用量,但因其具有骨髓抑制等不良反应,婴幼儿慎用。

免疫球蛋白

可以中和患儿体内的致病性抗体,有助于控制自身免疫性大疱病的病情,减轻自身免疫反应,缓解临床症状,有利于皮肤恢复。

幼年型类天疱疮一般无手术治疗。

加强皮损处护理,保持清洁、干燥,预防继发感染发生,皮损局限的患儿可以局部应用外用糖皮质激素或他克莫司有效,还可外用炉甘石洗剂帮助大疱愈合。

血浆置换:目的是尽量清除血清中的自身免疫抗体,减少自身免疫反应。

幼儿型类大疱疮通常呈良性、自限性病程,患儿治疗反应良好,早期、足量给予糖皮质激素,系统或局部应用数月后多可痊愈,且停药后多无复发,但部分难治性患儿尚需进一步随访跟踪。

幼儿型类大疱疮疾病自限性,其患儿及时治疗数月后多可痊愈。

幼年型类天疱疮患儿治疗及时,皮损护理到位,一般不会影响自然寿命。

幼年型类天疱疮患儿应用糖皮质激素后,要严格遵从医嘱复诊,观察疗效以及调整用药。

幼年型类天疱疮患儿的大疱破裂时,皮肤丢失的水分增多,要注意维持水、电解质平衡。同时患儿要加强营养,保证充足热量,增强免疫力有利于疾病恢复。

大疱破裂时要避免脱水,保障摄入适量的液体,如白开水、米汤等,避免饮用高糖饮料、汽水等。尽量吃易消化、营养价值高的食物保证热量,如肉泥、蒸蛋、烂面条、稀粥、豆制品、奶类、水果泥、新鲜水果汁等食物。

避免食用生冷、辛辣、刺激、高糖、高油脂、难消化类等食物,比如生冷瓜果、辣椒、芥末、豆类、巧克力、奶油、鱼腥发物等食物,不利于皮损处的恢复及愈合。

患儿要加强营养,多食用高蛋白、高营养以及富含微量元素、维生素的食物,如动物肝脏、瘦肉、鸡蛋、菠菜、奶制品、红枣、苹果等食物,均可帮助患儿改善营养状况,增强免疫力。

幼年型类天疱疮患儿应用糖皮质激素后可能出现副作用,在患儿用药过程中要注意观察用药反应。另外还应加强皮损处护理,注意皮肤卫生,避免继发感染。

用药

严格遵从医嘱使用外用及口服药物,不能自行停药或改变用药方法,定期复查,调整用药,复查肝肾功能等相关检查,减少副作用的不良影响。

运动

根据患儿自身状况进行适量活动,皮损范围较广者及面积较大者,不建议过多剧烈运动,避免水疱破裂,继发感染风险增高;皮损局限者可适量运动增强体质。

皮肤护理

注意保持皮肤卫生清洁,勤换洗贴身衣物并消毒,避免继发感染。

幼年型类天疱疮患儿长期大量系统应有糖皮质激素的不良反应较多,主要由感染、消化道溃疡及穿孔、皮质功能亢进或减退、电解质紊乱或缺血性骨坏死等。另外长期外用糖皮质激素还可引起局部皮肤萎缩、毛细血管扩张、痤疮及毛囊炎等,故慎用于面部、外生殖器部位及婴儿。因此患儿应严格遵从医嘱使用糖皮质激素,按时复查,及时调整用药量,减少副作用影响。

由于幼年型类大疱疮的确切病因不明,目前还没有特异而有效的预防方法。尽可能对可能因素进行预防,如女性做好孕前产前检查、婴幼儿按时接种疫苗等措施,也可对疾病的预防有一定作用。

女性做好婚前、孕前、产前检查,生育健康的孩子。

婴幼儿按时接种疫苗,减少流行性病毒的感染。

积极做好婴幼儿的皮肤护理,用干净、柔软的湿巾轻轻擦拭婴儿皮肤,保持皮肤卫生干净,防止皮肤破损继发感染。

避免高龄妊娠,女性生育年纪不要超过35岁,避免胎儿发育不良的几率。

4037点赞

参考文献

[1]刘静,林梅.类天疱疮的临床诊治现状[J].临床口腔医学杂志,2012,28(09):573-575.

[2]闫会昌,田向永.儿童型大疱性类天疱疮临床特征及诊疗特点[J].中国皮肤性病学杂志,2016,30(11):1135-1137.

[3]王亚如,杨宝琦.儿童大疱性类天疱疮的研究进展[J].中华皮肤科杂志,2018,51(01):75-78.