系统性血管炎是以血管炎症与破坏为主要病理改变的一组自身免疫性疾病,可分为大血管炎、中血管炎、小血管炎。其临床表现因受累血管的类型、大小、部位及病理特点不同而不同,一般有头痛、发热、关节疼痛、咯血等表现。血管炎可以是一个单发的疾病,也可以是某一疾病的临床表现之一,如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、肿瘤、感染。其本身可以是系统性的,引起多系统脏器的功能障碍,也可以是局限于某一器官的。鉴于血管炎的复杂性和多样性,可称之为血管炎综合征。治疗系统性血管炎的药物有糖皮质激素和细胞毒药物,治疗后易复发,彻底治愈的可能性较小。

- 就诊科室:

- 风湿免疫科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- vasculitis

- 疾病别称:

- 血管炎、脉管炎

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 血管腔狭窄、动脉瘤样扩张、血栓形成

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 发热、盗汗、乏力、体重下降、大血管缺血

- 好发人群:

- 有系统性血管炎家族遗传史者、患有某些感染性疾病者

- 常用药物:

- 硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、环磷酰胺、泼尼松

- 常用检查:

- 血管造影、血沉及C反应蛋白、血小板计数、血常规

大血管炎

大动脉炎

大动脉炎指主要累及主动脉及其一级分支的慢性肉芽肿性动脉炎。通常在50岁以前发病,女性多见。

巨细胞动脉炎

又称颞动脉炎,常为肉芽肿性动脉炎。主要累及主动脉及其主要分支,包括颈动脉分支,尤其是颞动脉,通常在50岁以后发病。

中血管炎

结节性多动脉炎

是一种主要累及中、小动脉的节段性全程坏死性动脉炎。

川崎病

是一种主要累及中、小动脉的血管炎,也可累及主动脉、大动脉以及冠状动脉。本病好发于儿童。

小血管炎

抗中性粒细胞胞浆抗体相关血管炎

为一种坏死性血管炎,无明显免疫复合物沉积,主要累及小血管(小动脉、微小动脉、微小静脉和毛细血管),也可有中血管受累。包括显微镜下多血管炎、肉芽肿性多血管炎和嗜酸性肉芽肿性多血管炎。

免疫复合物性小血管炎

以免疫球蛋白或补体沉积于血管壁为特征的血管炎,主要累及小血管。

变异性血管炎

无主导血管类型,包括贝赫切特病、科根综合征。

单器官血管炎

是指单个器官中动脉或静脉血管炎。

与系统性疾病相关的血管炎

系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎的部分患者可能发展为相关血管炎。

与可能病因相关的血管炎

一些血管炎与特定的病因相关,其诊断应指明潜在原因。

系统性血管炎的病因尚不完全清楚,一般认为与血管炎的发病率及患病率相关的危险因素包括遗传、感染、环境等。贝赫切特综合征患者、长期暴露于硅粉尘者,容易过敏者好发此病。

该病的病因不清。但遗传(基因)与环境因素的研究取得了一定进展。人类白细胞抗原(HLA)可能参与多种血管炎的发病。

感染因素

如乙型肝炎病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒等。

理化因素

如某些化学物质、药物、致敏原、烟草等,这些致病抗原或有毒物质或其代谢产物可直接损害血管内皮细胞引发系统性血管炎性改变或介导免疫异常反应,如感染性血管炎时,病原体在血管壁内大量增殖,在启动免疫反应之前或同时即可引致炎性细胞聚集和系统性血管炎反应。

因多种类型的血管炎不常见、诊断及鉴别诊断难度大,以及分类的不确定性,此病的流行病学资料尚不十分清楚。除大动脉炎和巨细胞性动脉炎以女性多见外,其他疾病男性略多于女性,或无明显性别差异。发病存在明显的地理差异,例如贝赫切特综合征在北美罕见(发病率仅为1/30万),而其在古“丝绸之路”周边国家的发病率通常是北美的数百倍;大动脉炎在美国罕见(3/1000000),但其在印度发病率为(200~300)/百万,是肾动脉狭窄的最常见原因。

系统性血管炎好发于有该病家族遗传史者、患有某些感染性疾病者。

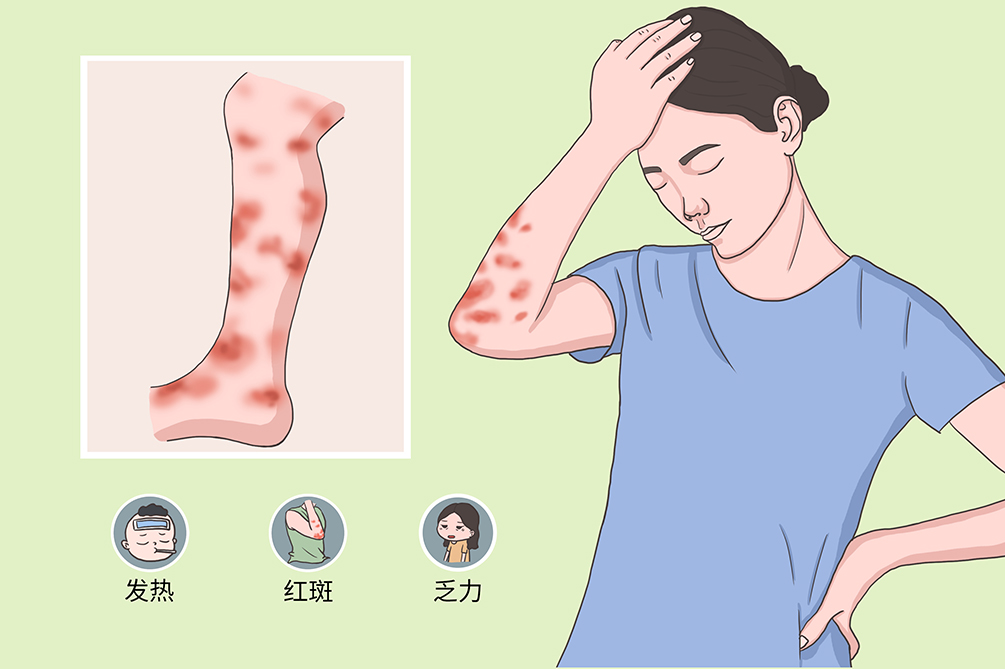

系统性血管炎的临床表现取决于受累血管的类型和大小,病情复杂多样,会出现多脏器受累且无特异性。全身症状如乏力、发热、关节及肌肉疼痛、体重减轻、各种皮疹等,累及肺、肾、神经系统等可出现相应的临床表现。

一般症状

患者可出现发热、体重下降、乏力、疲倦、食欲缺乏、消瘦等。

肌肉骨骼

肌痛、关节肿痛、咀嚼障碍或肢体的间歇性跛行。

皮肤

可出现多种皮疹,如网状青斑、紫癜、结节红斑、荨麻疹、局部皮肤坏死等。

呼吸系统

上、下呼吸道均可受累,如鼻窦炎、咯血、哮喘、肺泡炎、肺结节、肺间质疾病、肺浸润病变。

肾

血尿、蛋白尿、肾性高血压、坏死性肾小球肾炎、肾功能不全。

消化系统

腹泻、腹痛、消化道出血、肝酶升高。

神经系统

头痛、偏瘫、脑梗死、脑出血、手足麻木,或其他感觉异常、精神神智障碍。

管腔狭窄

血栓形成或动脉瘤样扩张,出现纤维组织和内皮细胞增生,导致管腔狭窄。

肾动脉狭窄

引发固性的肾动脉高压,视神经缺血患者可能会失明,心梗患者容易发生猝死等。

一般来说,系统性血管炎都是进展性的,不经治疗会引起不可逆的脏器损害。因此,出现发热、乏力、盗汗等情况时,应积极就医,其治疗为早期诊断、早期治疗。如果怀疑为为系统性血管炎,需要做血常规、血小板计数、血沉、C反应蛋白、血管造影等检查确诊,还需与先天性主动脉缩窄、肾动脉纤维肌结构不良等疾病鉴别。

当患者出现发热、乏力、体重下降、关节疼痛、肌肉痛等情况时,应及时就医。

当患者出现皮肤破溃,或持续头痛、头皮痛、颈部疼痛,或反复胸痛、腹痛时应及时就医。

在未诊断系统性血管炎时,建议就症状选择相关科室,如急性肾衰、周围神经病变、皮肤损害等,可到相应科室就诊,如肾内科、神经内科、皮肤性病科等。

明确为系统性血管炎,建议就诊风湿免疫科。

不适的感觉是否由明显的因素引起?

有没有皮肤损害?痒不痒?

有缺血或淤血等伴随症状?

是否到过医院就诊?做过哪些检查?检查结果如何?有无治疗?治疗情况如何?

有无药物过敏史?

既往其他疾病史?

体格检查

有助于明确系统性血管炎的部位、程度,受累器官的分布以及是否合并其他疾病。如耳廓有无压痛及红肿,皮疹分布及特征,关节有无肿痛,听力、眼球运动、鼻腔等有无异常。血管触诊和听诊有无异常搏动或者血管杂音等。

血常规

少数患者在疾病活动期白细胞增高或血小板增高,为炎症活动的一种反应。可出现慢性轻度贫血。

血小板计数

与疾病的活动性有关,患结节性多动脉炎等系统性血管炎时可升高数倍,治疗有效时可下降。皮肤血管炎患者血浆vW因子的水平明显升高。

抗中性粒细胞胞质抗体

在诊断多发性动脉炎、一些坏死性血管炎中有较高的敏感性和特异性,是上述疾病的血清学标志。

血沉、C反应蛋白

系统性血管炎可出现炎性指标高,表现为血沉加快、C反应蛋白增高

血管造影

可直接显示受累血管管腔变化、管径大小、管壁是否光滑、受累血管的范围和长度。数学减影血管造影操作较简便,反差分辨率高,对低反差区域病变也可显示。

电子计算机扫描CT

增强CT可显示部分受累血管的病变,特别是核磁共振能显示出受累血管壁的水肿情况,以助判断疾病是否活动。

组织病理学检查

血管壁或血管周围炎性细胞浸润,或肉芽肿形成、坏死。

超声检查

可明确患者的血管有无出现管壁增厚、管腔狭窄或是闭塞等情况。

患者出现体重下降、疲乏、皮疹、声音嘶哑、视力减退、咯血等相关症状,影像学检查明确血管壁以及管腔出现异常改变,组织病理学检查发现血管壁或血管周围炎性细胞浸润,或肉芽肿形成、坏死等即可明确诊断。

系统性血管炎一般无需与其他疾病相鉴别。

糖皮质激素是系统性血管炎的基础治疗药物,其剂量及用法因病变部位与严重程度而异。凡有肾、肺、神经系统、心脏及其他重要脏器受累者,除糖皮质激素外,免疫抑制剂、免疫球蛋白、血浆置换以及生物制剂等有可能用于治疗系统性血管炎,必要时还可配合手术处理。

糖皮质激素

糖皮质激素对本病活动期仍是主要的治疗药物。及时用药可有效改善症状、缓解病情。可口服泼尼松,一般糖皮质激素治疗1个月后逐渐减量,以血沉和C反应蛋白下降趋于正常为减量的指标。由于激素减量后容易复发,因此需小剂量长期维持。活动性重症者可试用大剂量甲泼尼龙静脉冲击治疗,但要注意长期使用要防治骨质疏松。

免疫抑制剂

免疫抑制剂联合糖皮质激素能增强疗效,常用的免疫抑制剂为环磷酰胺、甲氨蝶呤和硫唑嘌呤等。环磷酰胺可每日口服或冲击治疗,病情稳定后逐渐减量。甲氨蝶呤可静脉注射、肌肉注射或口服。硫唑嘌呤每日口服。在免疫抑制剂使用过程中应注意查血、尿常规和肝功能、肾功能,以监测不良反应的发生。

免疫球蛋白和血浆置换

重症患者可用大剂量满意球蛋白冲击治疗。血浆置换能于短期内清除血液中大量免疫复合物,对重症患者有一定疗效。需注意并发症如感染、凝血障碍和水及电解质紊乱。采用血浆置换或静脉注射大剂量免疫球蛋白,也应使用糖皮质激素和免疫抑制剂。

生物制剂

抗肿瘤坏死因子拮抗剂可能有助于症状改善、炎症指标好转。

单侧或双侧颈动脉狭窄引起的脑部严重缺血或视力明显障碍者。可行主动脉及颈动脉人工血管重建术、内膜血栓摘除术或颈部交感神经切除术。

胸或腹主动脉严重狭窄者,可行人工血管重建术。

单侧或双侧肾动脉狭窄者,可行肾脏自身移植术、血管重建术和支架置入术,患侧肾脏明显萎缩者可行肾切除术。

颈动脉窦反射亢进引起反复晕厥发作者,可行颈动脉体摘除术及颈动脉窦神经切除术。

冠状动脉狭窄可行冠状动脉搭桥术或支架置入术。

系统性血管炎的预后与受累血管的大小、种类、部位有关,系统性血管炎的整体预后较差。重要器官的小动脉或微动脉受累者预后差,死亡率高。早期诊治、及时治疗是改善预后的关键。

部分系统性血管炎通过早期诊断、合理及时的冲击治疗可及时缓解。大部分系统性血管炎需要长期药物治疗,积极治疗可改善预后。

大部分系统性血管炎经过合理治疗,可不影响正常寿命。但部分系统性血管炎,如抗中性粒细胞胞浆抗体相关血管炎,尤其是在肺内结节出现肉芽肿性血管炎时,一旦咯血、出血量多,就诊不及时可危及生命。

系统性血管炎患者需要每周复诊,直至乏力消失后,不适随诊,严重者需入院治疗,淤血减轻后转门诊治疗。

系统性血管炎患者在日常生活中的饮食调理工作十分重要,患者宜多吃一些容易消化的食物,主要以低脂肪、低热量的摄入为主,宜多食新鲜蔬菜以及水果,保证充足的蛋白质摄入量。

系统性血管炎患者在日常生活中要注意保暖,做好个人卫生防护,预防压疮,增强运动提高抵抗力,患者需要长期用药,家属多鼓励患者树立信心,战胜疾病。

保温

注意保暖措施,在日常生活中药注意劳累,如果出现冻伤情况会加重病情。同时注意个人卫生的防护,避免各类物质刺激皮肤,导致系统性血管炎疾病的严重化。

预防褥疮

如果患者治疗时间长,需要长时间卧床,注意需经常变化体位,活动四肢及关节,有效预防褥疮的发生。

运动

病情改善后,可先从散步等低强度运动开始,逐渐恢复正常活动。

系统性血管炎需要长期药物治疗,周期较长,为避免患者对治疗失去信心,家属及医护人员需多鼓励患者,帮助患者树立战胜病情的信心,积极配合医生的治疗。

患者需要按时服药,不要自行加药、减药或更换药物。若有药物过敏史,应及时告知医生。

使用环磷酰胺后,如果出现脱发、尿痛和恶心、呕吐等不适时,需要立即就医,请医生处理并调整用药方案。

系统性血管炎目前没有有效的预防方法。但良好的生活方式对系统性血管炎的预防有所帮助,患者需注意个人卫生、积极治疗原发病,戒烟、酒,饮食要均衡,适量运动,增强免疫力。

积极治疗原发疾病,不滥用药物。

做好职业防护,避免长时间接触硅粉尘等。

注意个人卫生,防止感染,避免去人口密集过大的地方,出门要佩戴口罩。

戒烟、酒,适当运动,提高身体素质和抵抗力。

饮食注意均衡营养,保证蛋白质、维生素等营养素的摄入。

4592点赞

参考文献

[1]中华医学会.临床诊疗指南.风湿病分册[M].人民卫生出版社,2005.

[2]葛均波,徐永健,王辰主编.内科学[M].第9版.人民卫生出版社,2018.

[3]沈桂芬,周丽玲,董凌莉,系统性血管炎的分类[J].中国实用内科杂志,2020.

[4]张奉春.中华医学百科全书[M].2017:100.