偏瘫

偏瘫又称半身不遂,是指一侧上、下肢体瘫痪,常伴有同侧中枢性面瘫和舌瘫。如为优势半球病变,则伴有失语症。偏瘫患者的病变多在对侧大脑半球内囊附近,见于脑血管病、炎症、肿瘤等。内囊损伤后可表现为“三偏”综合征,即偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍。

- 就诊科室:

- 神经内科、神经外科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- hemiplegia

- 疾病别称:

- 半身不遂

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肺部感染、下肢静脉血栓

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

- 同侧上下肢体瘫痪、口角歪斜、流涎

- 好发人群:

- 脑卒中患者、合并基础疾病人群、有家族遗传病史者

- 常用药物:

- 阿司匹林、依达拉奉、维生素B、肉毒杆菌毒素

- 常用检查:

- 头颅CT、磁共振成像(MRI)、颈动脉彩超

按临床表现分类

迟缓性偏瘫

表现为一侧上下肢随意运动障碍伴有不明显的肌张力低下,随意肌麻痹明显,面部不随意肌则可不出现麻痹,如胃肠运动、膀胱肌等均不发生障碍。

痉挛性偏瘫

一般由迟缓性偏瘫移行而来,其特点是明显的肌张力增高。上肢的伸肌群及下肢的屈肌群瘫痪明显,肌张力显著增高,故上肢表现为屈曲,下肢伸直,手指呈屈曲状态,被动伸直手有僵硬抵抗感。

轻偏瘫

在偏瘫极轻微的情况下,如进行性偏瘫的早期或一过性发作性偏瘫的发作间隙期,瘫痪轻微,如不仔细检查易于遗漏。

意识障碍性偏瘫

表现为突然发生意识障碍,并伴有偏瘫,常有头及眼各一侧偏斜。

按疾病发展时间分类

急性偏瘫

起病急,症状可在数分钟内或数小时内达到高峰,常由脑卒中(出血或缺血性)或者外伤导致。

亚急性偏瘫

指病情在数天或数周内逐渐发展,常见于硬膜下血肿。

慢性偏瘫

指病情在数月之内逐渐,常见于慢性硬膜下血肿、肿瘤压迫等。

引发偏瘫的最常见原因为脑卒中,多为缺血性脑卒中。此外,出血性卒中、自身免疫性疾病、外伤等疾病,也可通过损伤脑部相关神经进而发生偏瘫。

脑卒中

缺血性脑卒中是引起偏瘫的最主要原因,脑卒中患者损伤脑部血管及脑组织,引起相应部位功能受损,内囊附近受损时,出现偏瘫。

高血压

脑梗死、脑出血患者多合并高血压,高血压损伤全身血管,涉及脑部重要供血动脉时,易发生出血或缺血,进而发生偏瘫。

心脏病

心脏病患者已发生附壁血栓,栓子脱落易造成血管闭塞,引发脑血管病,出现偏瘫。

外伤

大脑或者脊髓受损引起,如车祸或者运动伤害等原因导致偏瘫。

中风

由于颈部或者大脑中的动脉发生阻塞或颅内动脉破裂,从而导致大脑支配运动的神经受损,进而引起偏瘫。

高血压

脑梗死、脑出血患者多合并高血压,高血压损伤全身血管,涉及脑部重要供血动脉时,易发生出血或缺血,进而发生偏瘫。

心脏病

如瓣膜疾病、心律不齐易形成心源性小栓子,栓子脱落导致脑血管管腔堵塞。

饮食习惯

高盐、高脂饮食、酗酒都会损伤血管。

其它

如生气、情绪激动、过度劳累、寒冷、妊娠、突然坐起以及用力过猛等,均易诱发偏瘫。

偏瘫多见于40岁以上的中老年,多合并高血压、糖尿病等基础疾病。引发偏瘫最常见原因为脑卒中,约55%~75%的脑卒中患者伴有偏瘫的表现,在儿童中偏瘫的发生率为0.6%~1%。

脑卒中患者:脑卒中是偏瘫的最主要原因。

合并基础疾病人群:合并高血压、糖尿病等基础疾病时,脑部血管情况较差,容易发生急性脑血管病事件,出现偏瘫。

有家族遗传病史者:家族中有患此病者,发病风险增加。

外伤如车祸、高空坠落等伤及到脊柱的患者,有很大可能会引起偏瘫。

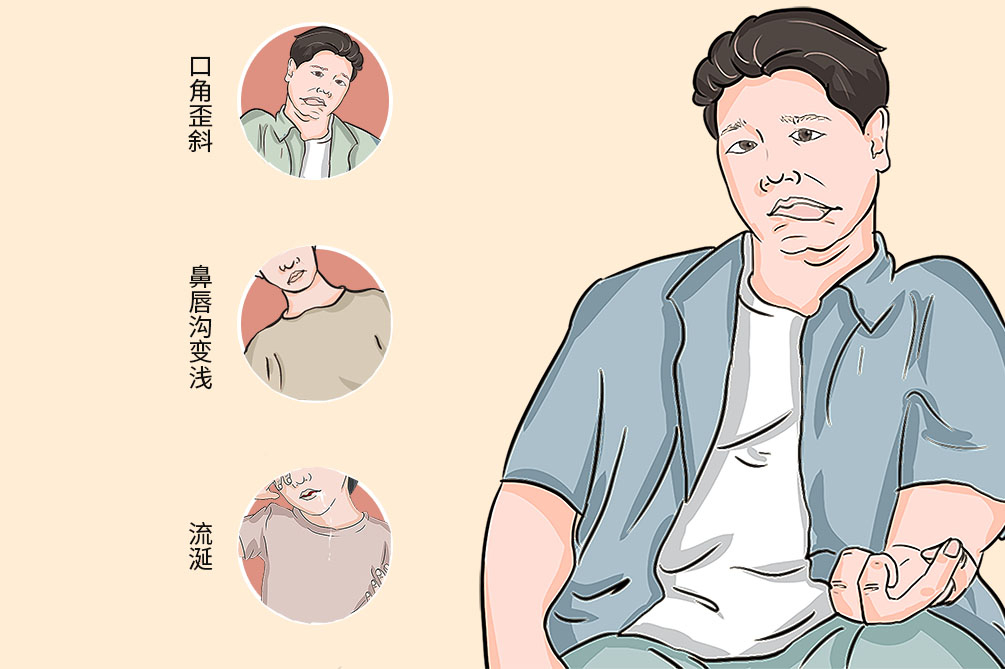

偏瘫患者除一侧上下肢瘫痪外,常伴有同侧中枢性面瘫和舌瘫。表现为口角歪斜、鼻唇沟变浅、面部麻木等症状,少数患者可伴有吞咽功能障碍、意识障碍等症状。

一侧肢体上下肢瘫痪

受损部位对侧肢体不受支配。

中枢性面舌瘫

患者口角歪斜、鼻唇沟变浅、流涎等症状。

坠积性肺炎

长期卧床患者主动排痰能力减弱,可出现坠积性肺炎。

肌痉挛

为肌肉自发性强制性收缩,长期卧床者局部血管神经受压引起。

肌萎缩

特别是患侧,活动受限易肌肉萎缩。

血压升高

偏瘫多有脑卒中引起,脑卒中发生时多血压升高。

头痛

脑出血引起的偏瘫可伴有头痛。

肌张力增高

痉挛性偏瘫患者肌张力明显增高。

意识障碍

意识障碍性偏瘫表现为突然性意识障碍,常伴有头和眼睛各偏向一侧。

肺部感染

偏瘫患者行动不便,长期卧床易形成肺部感染。

下肢深静脉血栓

患侧肢体无自主活动,静脉血回流受限,易形成下肢深静脉血栓。临床表现为患侧肢体肿胀、局部皮肤温度升高,严重者可出现发绀及肢体坏死。

压疮

长期卧床患者局部长期受压易形成压疮,是偏瘫患者最常见的并发症。如果患者家属护理不好,使偏瘫患者的体位长期处于一种不科学,甚至错误的状态下,必定会造成偏瘫患者病患部位压疮丛生,会严重降低偏瘫患者的生活质量和身心健康。

吞咽功能障碍

当病变部位涉及咽部肌肉时,可出现吞咽呛咳、费力等功能障碍。

膀胱直肠功能障碍

患者自主神经功能受损,可出现尿便失禁,常腹泻或便秘等。

尿路、肺部、消化系统等身体内部系统感染

长时间的卧床或是保持一个体位,由于长时间的挤压、废置,身体内部系统功能就会逐渐退化。相继产生各种功能性障碍,给患者的正常身体活动带去阻碍,从而出现诸如尿路感染、肺部感染、骨质疏松、消化系统感染等并发症。

偏瘫症状多为脑卒中引起,当相关症状发生,如面部麻木、口角歪斜时应立即就医,以免延误病情。医生根据不同病情、不同发病时间、病因等,采取针对性的治疗。但要注意本病要与多发性硬化、颅内占位性病变、假性偏瘫、压迫性脊髓病相鉴别。

当患者出现一侧肢体无力,需要在医生的指导下进一步检查。

基础疾病较多的中老年人出现明显的肢体运动或感觉障碍,应该及时就医。

当出现肺部感染、下肢深静脉血栓等并发症,应立即就医。

大多数患者优先考虑去神经内科、神经外科。

出现肺部感染症状,可以去呼吸科。

出现危急情况,伴有剧烈的头疼、受过撞击或出现感觉障碍,须及时前往急诊科。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?

目前的症状持续多长时间?

有无以下症状?(头晕、头痛等)

有无高血压、糖尿病等基础疾病?

体格检查

偏瘫患者进行严格的神经内科体格检查有助于疾病的定位诊断。

血常规

通过检查血常规明确患者是否存在感染。

心电图

偏瘫患者常规应做心电图,明确是否由心脏异常引起。

头颅CT

在发病早期可鉴别引起偏瘫的原因是脑出血,还是脑梗死。

头颅核磁

与头颅CT相比,头颅核磁可以发现更小灶的梗死。

经颅多普勒及颈动脉超声

监测颅内及颈部大血管是否已经受到累及。

增强CT

当其他检查发现颅内外血管可能病变时,增强CT有助于明确诊断。

中老年患者,多有高血压、糖尿病、高脂血症病史,结合患者临床表现、神经系统查体、以及影像学检查可做出诊断。

多发性硬化

多发性硬化是一种中枢神经系统脱髓鞘疾病,可有偏瘫症状,但多为不对称性,且患者多有视力障碍,MRI可鉴别。

颅内占位性病变

患者可有瘫痪等表现,颅内压一般较高,伴有头痛,MRI和CT有助于鉴别。

假性偏瘫

如共济失调可表现为运动不协调,平衡障碍。锥体外系疾病主要为大脑基底节病变引起,可有肌张力障碍。

压迫性脊髓病

表现为病变平面以下同侧上下肢瘫,伴感觉障碍,核磁可鉴别。

偏瘫的治疗以治疗原发病为主,当患者合并高血压、糖尿病等危险因素,出现一侧肢体无力麻木等症状时应及时就医,以免延误病情。治疗方法有药物治疗、物理治疗、康复治疗、职业治疗、中医治疗等。

发病期间需注意休息,适当活动患肢,避免发生下肢深静脉血栓及褥疮。

患有高血压、糖尿病、高脂血症等基础病的患者需控制血压(收缩压<185mmHg,舒张压<110mmHg),监测血糖(控制在7.8mmol/L~10.0mmol/L),低盐、低脂,糖尿病饮食。

阿司匹林

为抗血小板聚集药,对于发病24小时内且无禁忌症的非心源性轻型脑梗死患者(NIHSS评分≤3分),可尽早给予阿司匹林联合氯吡格雷的双重抗血小板治疗,双抗治疗持续时间不超过3周。

依达拉奉

依达拉奉是一种抗氧化剂和自由基清除剂,能改善神经功能缺损。

维生素B

为神经营养性药物,可促进神经功能的恢复。

肉毒杆菌毒素

可使肌肉松弛,肌肉痉挛或僵硬者可使用。

偏瘫一般无需手术治疗。

包括肌力训练、肌肉牵伸训练、电子生物反馈等。

包括针灸、药熏、按摩、穴位磁疗等。

康复治疗

偏瘫患者的康复治疗极为重要,病情稳定后应尽早进行。康复的目标是减轻脑卒中引起的功能缺损,提高患者的生活质量。

急性期康复治疗

被动活动患肢,经常变换体位,防止压疮、下肢静脉血栓、泌尿及呼吸道感染的发生。

恢复期康复治疗

恢复早期以促进主动活动为主,加强患肢主动活动。恢复后期以纠正异常运动模式、促进精细活动、能恢复日常活动为主。

后遗症期康复治疗

加强已有功能的进一步恢复,防止肌张力和痉挛的加重。

职业治疗

锻炼患者患肢穿衣、系扣子、绣花等能力,帮助患肢日常生活的恢复。

偏瘫患者的预后与患者病情有关,每个人的康复时间都不一样,跟病情严重程度等有关。病情较轻者可恢复正常的工作生活,基础病病情较重者可危及生命。有时偏瘫还会出现后遗症,如肢体活动障碍、口角歪斜等。

出现偏瘫症状后需要进入长期的康复阶段,以恢复功能为主,没有治愈的说法。

偏瘫患者病情较轻者,可不影响自然寿命,基础病病情较重者可危及生命。

肢体活动障碍

偏瘫患者一侧肢体活动受限,恢复期后易遗留肢体活动障碍。

口角歪斜

中枢性面舌瘫患者易遗留口角歪斜。

偏瘫患者需根据病情在医生指导下复诊,一般首次复诊在出院后一月左右,需监测血糖、血脂及肝肾功能,复诊当天患者需空腹。

偏瘫患者的护理以在维持治疗基础病的情况下促进症状减轻为主,合理营养、均衡搭配,低盐、低脂饮食,合并糖尿病者要进行糖尿病饮食。

低盐、低脂:偏瘫患者多合并高血压,低盐、低脂有助于控制血压。

忌烟、酒:烟、酒均对血管有危害,会加重病情。

应多食优质蛋白,如鱼、肉、蛋、奶等合理均衡摄取。

积极配合医生的治疗,定期复查,保持乐观心态,作息规律,注意休息,适当运动,适当活动患肢,避免压疮、下肢深静脉血栓形成,避免感冒。

听从医生医嘱,按时服药,定期复查。

需谨慎用药,了解各种药的不良反应及注意事项,一旦有异常症状,需及时就医。

病情稳定后积极康复锻炼。

可复查头颅核磁、经颅多普勒、颈动脉彩超以观察颅内外血管情况。

积极配合医生治疗的基础上保持乐观心态,家人多给予心理上的支持。

偏瘫患者要注意被动活动患肢,以免形成下肢静脉血栓。

用药期间不能擅自停药、减药,药物的更改必须在医生的指导下进行。

生活中避免剧烈的运动或者不运动,其都会加重病情。

偏瘫的预防主要以预防基础病为主,高血压患者注意监测血压,糖尿病患者注意饮食、监测血糖。同时保持乐观心态,均衡饮食,提高免疫力。

中老年人应定期监测血糖、血脂、血压,监测心功能。

患高血压、糖尿病等基础病的病人,定期复查CT、经颅多普勒彩超、颈动脉彩超等监测颅内外血管情况。

积极控制高血压、糖尿病等基础疾病,40岁以上的中年人应该定期检查血脂、血压、血糖等项目。

养成良好的饮食习惯,低盐、低脂饮食,摄取优质蛋白及维生素。

合理作息,保证充足的睡眠,避免过度劳累。

适当运动,提高免疫力。

注意自我保护,避免发生颅脑外伤、脊髓创伤等。

参考文献

[1]吴江,贾建平.神经病学[M].北京:人民卫生出版社,2015:60,79,95-101.

[2]王伟,杨明山.神经科急症医学[M].北京:人民卫生出版社,2014.

[3]董为伟.神经症状鉴别诊断[M].上海:上海科学技术出版社,2014.