未分化结缔组织病通常指患者出现某些结缔组织病相关的症状和体征,同时有自身免疫病的血清学证据,但尚不符合任何一种确定的结缔组织病的诊断及分类标准,因此未分化结缔组织病也被认为是结缔组织病的疾病早期阶段。然而研究发现,仅30%的未分化结缔组织病患者在3~5年后最终会进展为某种确定的结缔组织病,如果未分化结缔组织病患者在出现症状的12个月内未进展为某一确定结缔组织病,大多在10年后仍保持未分化状态。因此,目前多认为未分化结缔组织病是结缔组织病分类中一种独立的疾病。

- 就诊科室:

- 风湿免疫科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- undifferentiated connective tissue disease,UCTD

- 疾病别称:

- 未分化风湿病

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征

- 治疗周期:

- 长期间歇性治疗

- 临床症状:

- 关节疼痛、盘状红斑狼疮、雷诺现象

- 好发人群:

- 有风湿性疾病家族史者、大于30岁的妊娠女性

- 常用药物:

- 布洛芬、羟氯喹、糖皮质激素

- 常用检查:

- 血沉、自身免疫抗体检测、免疫球蛋白

未分化结缔组织病发病的机制尚不清楚,由于这一疾病尚无严格界定,使发病机制的研究较为困难。根据未分化结缔组织病的临床特点和自身抗体,提示免疫紊乱是未分化结缔组织病重要的发病机制,好发于有风湿性疾病家族史者、大于30岁的妊娠女性。

免疫紊乱

未分化结缔组织病患者中Th1细胞IFN-γ生成有正常向异常增加的转变,与之相伴的是自然的调节性T细胞向诱导调节性T细胞的转变,二者结合所导致的免疫紊乱,是未分化结缔组织病患者发病和未分化结缔组织病演变成结缔组织病的重要机理。

妊娠:妊娠是未分化结缔组织病病情活动和演变的危险因素。

维生素D缺乏:维生素D缺乏所致的免疫紊乱可以引起未分化结缔组织病病情活动和未分化结缔组织病向结缔组织病演变。

关节炎、雷诺氏现象的出现或加重、自身抗体ANA阳性的未分化结缔组织病患者相对容易发生演变。

未分化结缔组织病因为诊断标准的不统一和患者发病时就诊的不确定性,目前尚没有公认的关于未分化结缔组织病发病率的统计,但有些研究发现,该病大部分发生在32~44岁的女性中,占总数的80%~90%。作为和结缔组织病密切相关的一类疾病,未分化结缔组织病和结缔组织病在流行病学统计中也有密切的联系。

有风湿性疾病家族史的患者,如家族中患有系统性红斑狼疮史。

大于30岁的妊娠女性。

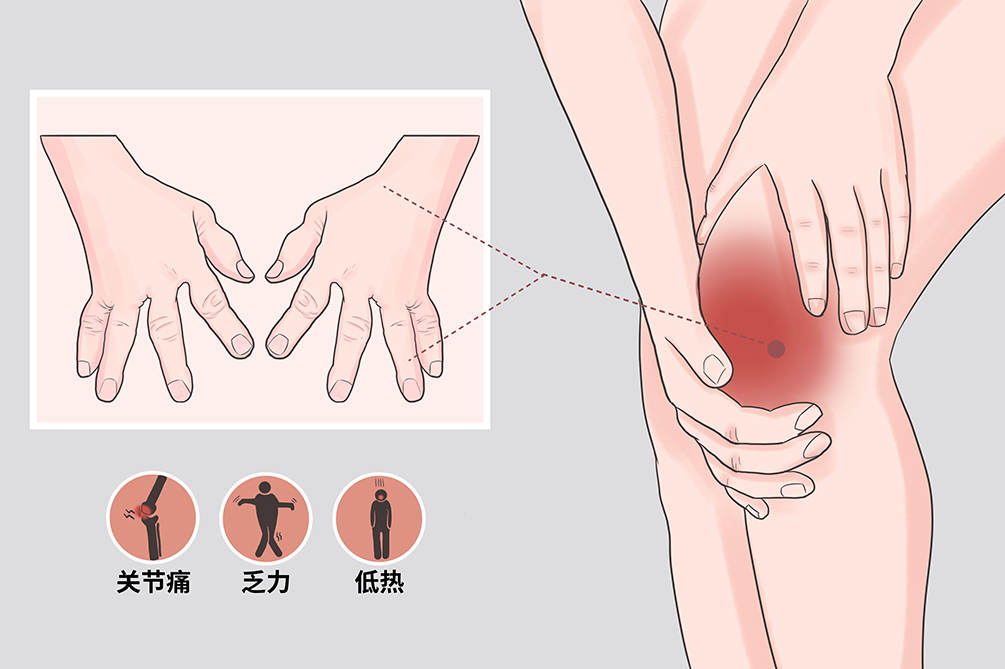

未分化结缔组织病患者常表现为关节及肌肉病变、盘状红斑狼疮、脱发、光过敏、肢端苍白、青紫等,也可表现为全身症状,如乏力、头痛等,可能会发展成系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征等疾病。

关节及肌肉病变

患者可出现关节痛或关节炎表现,多为非侵袭性多关节炎,很少有发生关节破坏致畸形者。可累及全身各大小关节,但以大关节炎更为常见。可伴有晨僵,但多半时间较短。肌肉受累多见,多表现为四肢近端肌群的肌痛和肌无动。

皮肤表现

盘状红斑狼疮、脱发、光过敏等。稳定性未分化结缔组织病有皮肤黏膜表现,光敏性、颧部皮疹、脱发等,皮肤血管炎表现如结节性红斑、脂膜炎、白细胞碎裂性血管炎等。

雷诺现象

表现为发作性肢端苍白、青紫和潮红,伴局部疼痛或麻木,发作前多有受凉或情绪激动等诱因,数分钟或数十分钟后逐渐缓解,小动脉痉挛是其病理基础。长期频繁发作者可出现局部软组织萎缩坏死等营养不良表现,严重者出现肢端骨吸收。

肺及心脏病变

其中以浆膜炎最为常见,但发生率较系统性红斑狼疮稍低,约11%,可表现为胸腔积液、心包积液或两者同时出现。病情轻重程度不等,轻症者可无明显临床表现,严重者甚至可出现心脏压塞。浆膜腔穿刺检查常提示为漏出液,抗核抗体可呈阳性。 其他肺部表现还有肺间质纤维化和间质性肺炎等,少见表现如内源性类脂性肺炎。肺间质纤维化多起病隐匿,表现为进行性呼吸困难。

血液系统病变

约20%的患者有此病变。可表现为白细胞、血小板减少及贫血,以白细胞中度降低和非溶血性贫血最为常见。约7%的患者出现血小板减少,且可相当严重。个别病例有明显出血倾向,甚至造成死亡。溶血性贫血少见,多为慢性病性贫血和缺铁性贫血。全血细胞减少也可见。

肾损害

肾损害发生率在11%左右,在伴盘状红斑及ANA阴性的患者较为少见。临床表现可有水肿、高血压、蛋白尿、血尿和血清肌酐水平升高等,但很少有造成严重肾功能不全者。

其他

神经系统损害少见,可表现为偏头痛、抽搐、行为异常和幻觉等精神病症状。也可出现器质性神经系统疾病表现,如外周神经炎、头痛、偏盲、感觉和活动障碍等。

乏力、低热、淋巴结肿大等非特异性症状在未分化结缔组织病中为常见症状,部分患者可以发展为贫血等;有些患者表现为偏头痛、抽搐行为异常和幻觉等精神病症状,也可出现器质性神经系统疾病表现,如头痛、偏盲、感觉和活动障碍等。

系统性红斑狼疮

一种自身免疫性疾病,确切病因尚不清楚,常见疲劳、关节肌肉疼痛、脸颊和鼻梁出现蝴蝶样红斑、发热等症状。

类风湿关节炎

类风湿关节炎是一种自身免疫性疾病,病因尚不完全清楚,可引起起关节肿胀、僵硬、疼痛以及长时间的晨僵,严重时可导致关节严重畸形。

干燥综合征

一种主要伤害到外分泌腺体的慢性炎症性自身免疫病,临床上除了由于唾液腺和泪腺功能受损而出现口干、眼干外,还会影响其他外分泌腺及其他组织器官,呈现全身性多系统损害,如肺脏、肝脏等系统受累。

普通人群出现关节痛、发热等症状,需要及时就诊于风湿免疫科,进行相关实验室检查、影像学检查,以便明确诊断,注意未分化结缔组织病与混合性结缔组织病、重叠综合征、系统性红斑狼疮相鉴别。

若普通人群出现关节痛、发热等典型症状需要及时就医,在医生的指导下进一步检查。

若确诊为未分化结缔组织病,需定期随诊,控制未分化结缔组织病病情活动和未分化结缔组织病向结缔组织病演变。

大多数患者就诊于风湿免疫科。

目前都有什么症状?(如关节疼痛、发热等)

出现这些症状多长时间了?

是否做过相关免疫学指标检测?

来医院时有没有自己服用过药物?

既往有无其他的病史?

实验室检查

可发现血沉增快、抗磷脂抗体阳性、高球蛋白血症、低补体血症(常见C3、C4降低)、梅毒血清试验假阳性。其他自身免疫病标记性抗体阳性,通过这些检查可以明确患者体内抗体生成情况,同时可以根据抗体类型判断疾病。

影像学检查

胸部X线检查或胸部CT检查,特发性非特异性间质性肺炎可作为未分化结缔组织病的肺部表现,约半数的特发性非特异性间质性肺炎可以诊断为未分化结缔组织病。

目前常用的分类诊断标准:

症状和体征提示为结缔组织病,但不能符合任何一种确定的结缔组织病。

在两个不同的实验室确认抗核抗体(ANA)阳性。

病程超过3年。

将有短暂发作症状的患者归人早期未分化结缔组织病。

混合性结缔组织病

混合性结缔组织病是一种有系统性硬化症、系统性红斑狼疮类风湿关节炎及多发性肌炎、皮肌炎等风湿性疾病特征,血清中又可检测到高滴度的抗核抗体和抗UIRNP(nRNP)抗体的临床综合征,两者可以通过血清中抗体的不同进行鉴别。

重叠综合征

重叠综合征可以同时或先后出现两种结缔组织病的临床表现,并同时符合两种结缔组织病的诊断标准,该疾病的病因尚不清楚,可能与免疫功能异常、遗传、和环境因素有关,两者不易鉴别,通常需要一段时间的临床观察和定期随访才可以进行鉴别。

系统性红斑狼疮

系统性红斑狼疮可以累及多个系统,而未分化结缔组织病若出现溶血性贫血、血小板减少,或伴有肾小球肾炎和中枢神经系统受累的年轻女性,要高度警惕向系统性红斑狼疮转化,两者可以通过血清中抗体的检查结果结果进行鉴别。

未分化结缔组织病患者临床表现常较轻,一般治疗以控制关节痛、功能局限、肌痛和发热为目的,但未分化结缔组织病患者需要长期间歇性治疗。

强调患者教育及整体和规范治疗的理念,适当休息,保持心情愉悦,注意饮食调理。

非甾体抗炎药

此类药物因可抑制环氧化酶,从而抑制花生四烯酸转化为前列腺素,能较迅速地产生抗炎止痛作用,对解除疼痛有较好效果,但不能改变疾病的进程。临床上常用的有布洛芬、双氯芬酸、吲哚美辛等。

改善病情的抗风湿药

此类药物对病情有一定控制作用,能够改善并维持关节功能、减轻滑膜炎症,防止或降低关节结构破坏和病情进展。该类药物起效较慢,故又称“慢作用药物",如羟氯喹等。

细胞毒药物

此类药物通过不同途径对淋巴细胞增殖产生抑制作用,常用的有环磷酰胺、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、环孢素等。

糖皮质激索

具有广泛而强力的抗炎作用,需要在应用时充分权衡其疗效和发生不良反应的风险,并强调用药个体化。

该病暂无需手术治疗。

未分化结缔组织病患者一般不能治愈,但是不会影响患者自然寿命,平时需要按医嘱进行复诊。

未分化结缔组织病患者一般不能治愈。

未分化结缔组织一般不会影响患者自然寿命。

建议患者均衡饮食即可。

对未分化结缔组织病患者进行安全用药的管理,平时注意个人习惯,避免劳累以及使用化学产品,保持良好的体重,复诊时检查免疫相关指标,以便评估病情。

对于口服用药,需了解各类抗风湿药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,指导病人正确服用。

避免长期过度紧张和劳累,保证充足睡眠。

保持正常体重,超重人群应减重。

避免过度劳累,压力过大。

避免使用染发剂等化学产品。

目前未分化结缔组织病的病因不明,其发生可能是一些环境因素作用于易感个体的结果,也有一定的遗传基础,没有生物标记可预测这种演变,也没有有效手段阻止这种演变,无特殊预防手段,需要早发现、早治疗。

4610点赞

参考文献

[1]王辰,王建安.内科学(下册)[M].八年制第三版.人民卫生出版社,2015.1150.

[2]程喜平.未分化结缔组织病的研究进展[J].国际皮肤性病学杂志.2011.(37):328-331.

[3]苏厚恒.未分化结缔组织病[J].山东医药,2010,50(47):109-110.