急性间质性肾炎

急性间质性肾炎由多种病因引起,呈急骤起病,以肾间质水肿和炎症细胞浸润为主要病理表现。肾小球及肾血管多无受累或病变较轻,以肾小管功能障碍,伴或不伴肾小球滤过功能下降为主要临床特点的一组临床病理综合征。

- 就诊科室:

- 肾内科、风湿免疫科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- acute interstitial nephritis

- 疾病别称:

- 急性肾小管间质性肾炎

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 急性肾功能衰竭、肾小管酸中毒

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

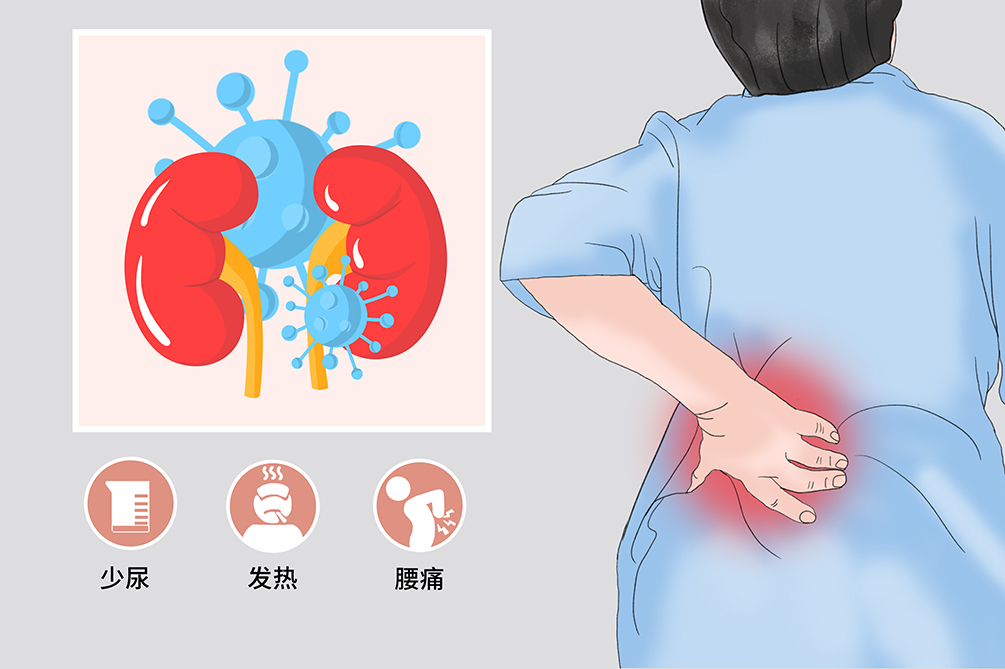

- 少尿、发热、皮疹、腰痛

- 好发人群:

- 老年女性、青年女性、合并全身性疾病人群

- 常用药物:

- 泼尼松

- 常用检查:

- 肾穿刺活检、肾脏彩超、血常规、肾功检查、尿常规

原发性急性间质性肾炎

由感染、免疫、代谢、理化、遗传、药物导致的肾间质水肿和炎症细胞浸润。

继发性急性间质性肾炎

由各种原发性肾小球疾病、继发性肾小球疾病导致的肾间质水肿及炎症。

特发性急性间质性肾炎

通常是指原因不明的急性间质性肾炎。

急性间质性肾炎的病因很多,最常见的病因有药物、感染、疾病等,个别类型原因不明。既往认为感染是导致急性间质性肾炎的主要原因,而近年的研究发现,药物已成为导致急性间质性肾炎的首位病因。另外,β-内酰胺类抗生素是导致急性间质性肾炎报告最多的药物。

药物

抗生素

青霉素类及头孢菌素类,大环内酯类如阿奇霉素、红霉素,抗结核药物如利福平、乙胺丁醇、异烟肼,其他种类抗生素如林可霉素、氯霉素、多黏菌素B、四环素、万古霉素和磺胺类等。

非甾体抗炎药及解热镇痛药

如阿司匹林、布洛芬、萘普生、柳氮磺胺吡啶、吲哚美辛、双氯芬酸、美洛昔康等,其他解热镇痛药如氨基比林、安乃近、安曲非宁等。

治疗消化性溃疡药

H2受体阻断剂如西咪替丁、法莫替丁、雷尼替丁,质子泵抑制剂如奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑以及铋剂等。

利尿剂

如呋塞米、氢氯噻嗪、吲达帕胺、氨苯蝶啶。

其他药物

如别嘌醇、硫唑嘌呤、青霉胺、丙硫氧嘧啶、环孢素、卡托普利、甲基多巴、去甲基麻黄素、丙磺舒、磺吡酮、华法林等。

感染

全身性感染

包括布鲁氏菌病、白喉、军团菌感染、链球菌感染、支原体肺炎、传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒病、钩端螺旋体病、梅毒和弓形体虫病等。

原发肾脏感染

急性肾盂肾炎、肾结核和肾真菌感染等。

免疫性疾病

结缔组织病,如系统性红斑狼疮、原发性干燥综合征、坏死性血管炎和 IgG 相关疾病和移植肾急性排异病等。

急性间质性肾炎在临床上十分常见,是导致急性肾功能衰竭的主要因素之一,近年来发病率呈现出持续性升高的趋势。文献显示急性间质性肾炎约占肾活检病例的1%~3%,在因急性肾功能衰竭行肾活检的患者中约占13%~27%。近年来随着人口老龄化及新药的研发使用,急性间质性肾炎的发病率呈上升趋势,急性间质性肾炎占急性肾损伤的15%~20%。

非甾体抗炎药物相关性急性间质性肾炎好发于老年女性。

特发性急性间质性肾炎多见于青年女性。

合并全身性疾病比如自身免疫性疾病和血液系统疾病人群,也容易发生急性间质性肾炎。

急性间质性肾炎因病因不同,临床表现缺乏特异性,主要表现为少尿性或非少尿性急性肾损伤,可伴有发热、皮疹及腰痛。若合并肾小管功能损伤、肾小管性蛋白尿及水电解质和酸碱平衡紊乱,易出现贫血、低血钾和肾性尿糖。

药物相关性急性间质性肾炎

用药后2~3周发病,肾功能不全常表现为少尿性或非少尿性急性肾损伤,部分伴腰痛患者一般无高血压和水肿。常出现全身过敏症状,合并发热症状者约75%,皮疹者30%~50%,外周血嗜酸性粒细胞增多者30%~60%,但三者同时出现者仅约30%,半数病人血清IgE水平升高,15%~20%患者出现非特异性关节痛。其中非甾体类抗炎药物所致急性间质性肾炎患者多为老年女性,临床上常无过敏症状及体征。多数患者可合并大量蛋白尿、镜下血尿及白细胞,并可见白细胞管型,影像学可见双肾大小正常或轻度增大。

特发性急性间质性肾炎

本病多见于儿童、青少年或成年女性,表现为疲乏、体重下降、发热、皮疹、肌肉疼痛或眼部葡萄膜炎。部分患者有淋巴结肿大,伴有轻中度蛋白尿、急性非少尿性肾功能不全和肾小管损伤,实验室检查可见贫血、嗜酸性粒细胞增多、血沉快、C反应蛋白增高等。

肾小管酸中毒

急性间质性肾炎的患者肾小管功能受损,可并发肾小管酸中毒。

急性肾功能衰竭

20%~50%病人可出现少尿或无尿,伴程度不等的氮质血症,约1/3病人出现严重尿毒症症状,发展为急性肾功能衰竭。

对于出现少尿、无尿伴有发热、皮疹的患者,需及时就医肾内科,通过B超检查血液检查等确诊,注意与慢性肾小管间质性肾炎等疾病相鉴别。

服用药物2~3周后出现少尿或无尿,伴有发热、全身过敏、皮疹、腰痛等症状,需要及时就医,在医生的指导下进一步检查。

已经确诊急性间质性肾炎的患者,若出现食欲减退、恶心、呕吐、少尿或无尿应立即就医。

大多数急性间质性肾炎患者去肾内科就诊。

若已经确诊自身免疫性疾病,出现少尿或无尿、发热等,可到风湿免疫科就诊。

目前都有什么症状?(如发热、皮疹、腰背部或关节疼痛等)

症状持续多长时间了?

是否有以下症状?(如乏力、血压升高、水肿、肉眼血尿等症状)

既往有无用药物史或其他病史?

在院外治疗过吗?效果如何?

尿常规

尿常规是初步筛查有无肾脏疾病的常用化验,可见轻度小分子蛋白尿(小于2g/d),90%出现镜下血尿、白细胞增多、白细胞管型,尿比重和尿渗透压低下,晨尿 pH>6。

肾功检查

尿中肾小管损伤指标N乙酰-葡萄糖苷酶(NAG)、肾损伤分子-1(kim-l),肝脏型脂肪酸结合蛋白、中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白及白细胞介素-8升高,肾小管功能指标尿α1微球蛋白、尿β2微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿Cystatin C等不同程度升高,尿中葡萄糖、氨基酸、碳酸氢盐和磷酸盐增多,尿钠排泄分数大于2,尿氨<40μmol/min。

肾脏超声检查

急性间质性肾炎时双肾大小正常或增大。

血常规

急性间质性肾炎时嗜酸性粒细胞增多。

肾穿刺活检

肾穿刺病理诊断是确诊急性间质性肾炎的关键方法,病理上可见肾小管间质有明显的细胞浸润和肾间质水肿,肾小管上皮细胞损伤、变性。

具有用药史、感染史或自身免疫性疾病史,实验室检查结果支持急性间质性肾炎,肾穿刺活检可见肾小管间质有明显的细胞浸润和肾间质水肿,肾小管上皮细胞损伤、变性,即可确诊。

急性肾小管坏死

由于各种致病因素作用导致肾小管坏死,导致无尿、少尿、急性肾功能衰竭,肾活检病理可见肾小管上皮细胞坏死、脱落,细胞浸润和肾间质水肿不明显有助于鉴别。

慢性肾小管间质性肾炎

慢性肾小管间质性肾炎常存在明确尿路梗阻或反流,长期接触肾毒性物质或服用肾毒性药物病史,存在肾功能不全,伴有肾功能不全而无明显水肿和高血压。轻度小分子蛋白尿,尿中肾小管损伤和功能指标增加,尿渗透压和尿比重低下,低钠血症、高或低钾血症及代谢性酸中毒,骨软化等有助于鉴别。

大部分急性间质性肾炎都存在明确病因,因此首先是病因治疗,消除诱发因素。停用引起急性间质性肾炎的药物,有效控制和积极治疗引起急性间质性肾炎的原发性疾病和免疫性疾病,同时积极控制感染。

肾上腺皮质激素

如泼尼松,一般给予其足量4~6周后,逐渐减量至停用。用药6周无效提示病变已慢性化,继续治疗无收益,可停用泼尼松,不推荐使用大剂量甲泼尼龙冲击疗法。另外,此疗法适用于临床诊断为特发性急性间质性肾炎或免疫疾病引起的急性间质性肾炎以及药物相关性或感染相关性急性间质性肾炎患者、在停用敏感药物或感染控制后肾功能无改善者,或者肾脏组织病理检查可见肾间质明显的炎性细胞浸润或肉芽肿形成而纤维化不明显者。

急性间质性肾炎患者如治疗不及时出现肾功能衰竭,必要时可进行肾脏移植手术。

急性间质性肾炎并发肾功能衰竭出现尿毒症症状、肺水肿、高钾血症等血液净化治疗指征者,应实施血液净化治疗,可选择持续性肾脏替代、血液透析、腹膜透析等。自身免疫病引起的急性间质性肾炎,血浆置换治疗的有效性尚需进一步证实。

急性间质性肾炎预后主要取决于是否及时诊断、治疗。药物或感染相关性急性间质性肾炎通过及时合理的治疗是可以完全治愈的,但是大部分全身性疾病相关性急性间质性肾炎肾脏损害较为严重,或者因治疗延误导致病情恶化无法完全治愈,会转为慢性间质性肾炎以及慢性肾功能不全,则预后不良。

急性间质性肾炎通过及时、有效的治疗,大部分可以治愈。

急性间质性肾炎及时治疗,一般不会影响自然寿命。而对于转为慢性间质性肾炎以及慢性肾功能不全者,寿命可受到一定的影响。

由于急性间质性肾炎属于急性发病,大部分病人伴有发热,基础代谢加快,能量消耗增多,需要注意补充足够的碳水化合物。

控制蛋白质摄入量,根据肾小球滤过率调整蛋白质摄入量,以优质蛋白为主,如鸡蛋、牛奶等。

出现少尿或无尿伴有水肿需要控制液体摄入量,根据尿量合理补充液体量。

了解糖皮质激素的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,正确服用。

服用激素治疗过程中,观察尿量、体重变化,避免尿量增多导致血容量不足、离子紊乱,避免体重增长过多存在严重水肿。

避免感染,做好个人防护,避免去人流密集地方,如出现咳嗽、发热需要及时就医。

急性间质性肾炎主要是由于药物或者全身性疾病引起,注意避免滥用药物,对全身性疾病加强管理,可在一定程度上预防急性间质性肾炎的发生。

避免使用肾毒性药物,并保持充足的有效循环血容量和尿量。

积极治疗代谢性疾病,给予充足水分以保持尿量,并碱化尿液。

合并尿路梗阻、反流者,必要时应外科手术予以纠正。

参考文献

[1]王辰,王建安.内科学[M].第3版.北京:人民卫生出版社,2015.

[2]葛均波,徐永健,王辰.内科学[M].第9版.北京:人民卫生出版社,2018.

[3]Rossert J.Drug-induced acute interstitial nephritis[J].Kidney Int,2001,60(2):804-817.