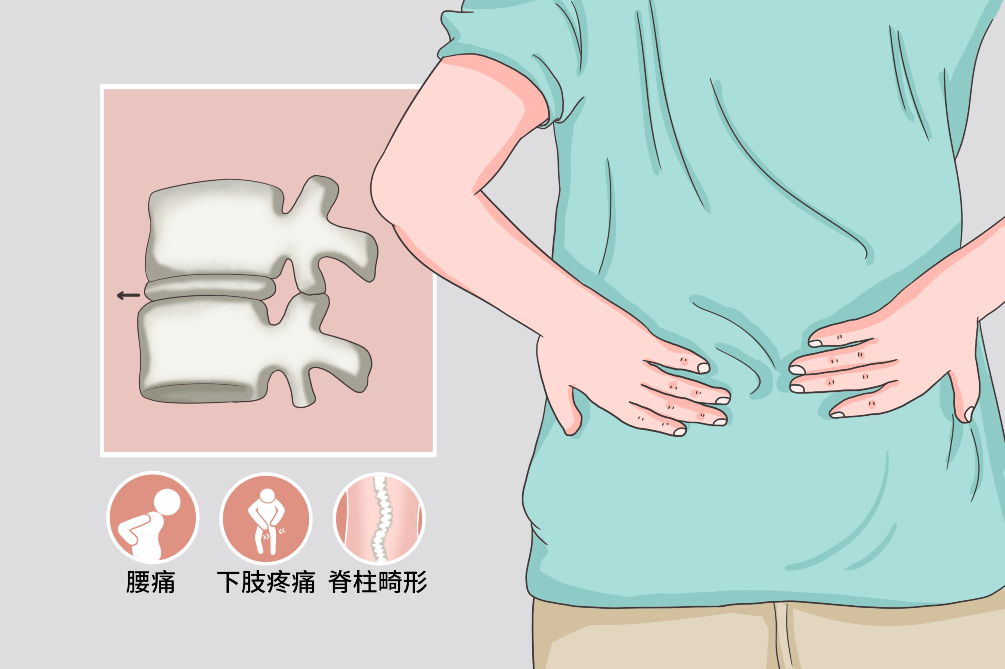

下腰椎不稳症主要是指脊柱功能单位或腰椎运动节段的稳定性下降使其活动的范围及性质发生改变,从而引起相应症状,同时还存在引起相应节段神经损伤及脊柱畸形的危险性,是腰部椎间关节在正常负荷下不能维持其生理的解剖关系。病因有创伤、腰椎退变、感染或肿瘤、腰椎先天发育不良、医源性、神经元性或肌性等,好发于老年人、有腰椎手术史者、演员和运动员、有下腰椎不稳家族史者。下腰椎不稳症患者会出现腰痛、下肢疼痛、间歇性跛行等症状,可导致腰椎间盘突出、脊柱侧突等并发症。本病的治疗主要以保守治疗和手术治疗为主,主要包括对症治疗、中医推拿、针灸、物理治疗、封闭注射、减压术、植骨固定、补肾丸化裁等。本病可以治愈,预后较好,出院后需锻炼腰背肌,预防主要根据病因进行预防,如避免外伤、不做危险动作、矫正工作体位、及时治疗腰椎感染结核等疾病。

- 就诊科室:

- 骨科、脊柱外科、康复科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Lower lumbar instability

- 疾病别称:

- 腰椎不稳症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 腰椎间盘突出、脊柱侧突

- 治疗周期:

- 3~4个月

- 临床症状:

- 腰痛、脊柱畸形、下肢疼痛、下肢麻木、间歇性跛行

- 好发人群:

- 老年人、有腰椎手术史者、运动员

- 常用药物:

- 阿司匹林、布洛芬、糖皮质激素、塞来昔布、补肾丸

- 常用检查:

- X线检查、CT检查、MRI检查

根据下腰椎不稳部位分型

L3-L4型:第三腰椎与第四腰椎之间发生病变,导致下腰椎不稳。

L4-L5型:第四腰椎与第五腰椎之间发生病变,导致下腰椎不稳。

L5-S1型:第五腰椎与第一骶椎之间发生病变,导致下腰椎不稳。

根据椎体滑脱-Meyerding分级

Ⅰ度滑脱:指椎体向前滑动不超过椎体中部矢状径的1/4者。

Ⅱ度滑脱:超过1/4,但不超过2/4者。

Ⅲ度滑脱:超过2/4,但不超过3/4者。

Ⅳ度滑脱:超过椎体矢状径的3/4者。

下腰椎不稳症的病因较多,主要包括创伤性、退变性、病理性、先天性、医源性、动力性等因素,其中退变性腰椎不稳是临床下腰痛的最常见原因。本病无传染,好发于老年人,有腰椎手术史者,演员和运动员,有下腰椎不稳家族史者。

退变性

(最常见)随着年龄的增长,椎间盘逐渐退变,主要表现为:蛋白聚糖和水分含量的减少、非胶原蛋白成分增加。在此基础上将继发关节突关节和椎体边缘骨赘形成及黄韧带增生肥厚等。再加上椎间隙变窄,腰椎肌肉、韧带等软组织松弛。一些患者因慢性劳损或长期应力在腰椎峡部产生“疲劳性骨折”,导致下腰椎不稳。

创伤性

可分为骨性结构破坏和软组织损伤两种机制。前者主要是外伤引起节段间骨性破坏腰椎节段的支持结构失去支架作用,如高空坠落、摔倒等导致骨破坏或椎间隙变窄,引起下腰椎不稳。软组织损伤包括参与协调腰椎运动节段的肌肉、韧带、关节、椎间盘等损伤。

先天性

多具有遗传倾向包括腰椎椎弓根及下部发育异常,主要包括腰椎生理曲度过度前凸、隐形脊柱裂、腰骶小关节发育不良等。这些先天性发育异常致生理性连续结构破坏,期生物力学关系发生变化,导致后天节段失稳。

病理性

多为感染或肿瘤,肿瘤组织侵犯椎体,导致椎骨结构的明显破坏;感染时常导致骨破坏或椎间隙高度丢失,导致下腰椎不稳。

医源性

曾行腰椎全椎板切除等手术,手术造成部分解剖结构缺失,尤为做内固定,术后逐渐出现下腰椎不稳。

动力性

腰椎生物力学改变的患者,腰椎的软组织稳定装置松弛,出现下腰椎不稳。

下腰椎不稳症少见,发病率不详,中老年人为高发人群。

下腰椎不稳症好发于老年人、有腰椎手术史的人、演员、运动员、有下腰椎不稳家族史的人。

下腰椎不稳症主要表现为腰椎疼痛和神经压迫的症状,其主要症状为:腰痛,脊柱畸形,下肢疼痛、麻木,间歇性跛行等。本病易引起腰椎间盘突出、脊柱侧突等并发症。

一般症状

腰部酸、胀及无力

除主诉下腰部酸、胀及无力外,患者感觉其腰部似“折断”,尤以站立过久后更为明显。

惧站立,喜依托

由于腰椎椎节间的松弛,患者多不愿长久站立,或是在站立时将身体依靠在现场可以借用依托之处,以减轻腰部的负荷。

可有急性发作

患者原来可有慢性腰痛史,发作时常有明显的外伤诱因。可有或无神经症状。

难以负重

因腰椎不稳,且多伴有腰肌萎缩,因此患者不愿携带重物以减轻腰部负荷。

疼痛

一般性疼痛

轻重不一,持续时间短,经休息、制动及物理治疗后可在4~5天内缓解,但容易复发。

根性疼痛症状

如果椎节的松动程度较大,则易使脊神经根受牵拉而出现根性放射性疼痛症状,但平卧后症状立即消失或明显减轻。

双侧性

疼痛常为两侧性,但两侧疼痛的程度可以不同。疼痛由下腰部和臀部向腹股沟及腿部放射,但很少波及膝以下。咳嗽及打喷嚏使腹压增高时不会使疼痛加剧,但有时因椎体间的异常活动而引起疼痛。

交锁现象

患者由于椎节松动及疼痛而不敢弯腰,且可在腰椎从前屈位转为伸直位时出现类似半月板损伤时的“交锁”征而将腰椎固定在某一角度,需稍许活动方可“开锁”而恢复正常。

腰椎间盘突出

常见于退变性下腰椎不稳症,最常见于L4-L5之间的椎间盘突出。退变性下腰椎不稳由于年龄的增长,椎间盘逐渐退变,水分丢失、蛋白质变性,再加上椎间隙变窄,腰椎肌肉、韧带等软组织松弛,容易导致腰椎间盘突出。

脊柱侧突

当单个或多个腰椎发生滑脱时,易引起脊柱侧方弯曲,当corb角>20度时即可诊断为脊柱侧突。(corb角:上端椎上缘的垂线与下端椎下缘的垂线的交角)

当患者出现中重度腰痛,脊柱畸形,经常性下肢疼痛、麻木、间歇性跛行等症状或X线检查发现腰椎滑脱时应及时到医院脊柱外科或骨科就诊,在医院必须进行X线检查,拍摄正侧位片、左右斜位片及过伸过屈(动力位)片,此外还可拍摄CT、MRI明确诊断下腰椎不稳症。

当患者出现腰痛,脊柱畸形,经常性下肢疼痛、麻木并影响生活,间歇性跛行等症状或X线检查发现腰椎滑脱时应及时到医院脊柱外科或骨科就医。

当患者症状较为严重时或者肿瘤侵犯脊髓造成瘫痪时,应立即就医。

当患者出现腰痛,脊柱畸形,下肢疼痛、麻木,间歇性跛行等症状或X线检查发现腰椎滑脱时一般到医院脊柱外科或骨科就医。

当患者已检查出下腰椎不稳症且仍有以上症状时应前往康复科寻求治疗。

患者的行动情况怎么样?是否存在瘫痪的情况?

目前有哪些症状?(腰痛、下肢疼痛、麻木)症状持续了多长时间?

最近拍过X线片、CT、MRI吗?

最近有没有外伤史?怎么受的伤?伤到哪里了?有没有去医院检查?

你的职业是什么?干了多少年?

家族中有没有人得过这种病?

X线检查

这是最主要、最基本的诊断方法,凡是怀疑本病患者均应常规拍摄正侧位片、左右斜位片及过伸过屈(动力位)片。

平片上可见腰椎不稳的征象有:

牵张性骨刺:骨刺位于椎体的前方或侧方,呈水平方向突起,基地部距椎间盘外缘2mm;

脊椎关节病:爪行骨赘或模糊的骨赘;

小关节病变:关节突关节的增生及关节的半脱位;

椎间盘退行性变:表现为椎间盘高度降低;

骶骨前移:L5椎体在骶骨上向后滑移>2mm;

退变性脊柱前移:表现为上椎体在下椎体上向前滑移>2mm;

硬化性脊柱表现;

真空现象:表现为椎间隙内出现充满气体的透明裂隙。

动力位摄片中下腰椎不稳症的辅助诊断征象:过屈时前后移位>8%(L4~L5),或>6%(L5~S1),过伸时前后移位>9%。

CT检查

显示腰椎间盘膨出或突出,骨性椎管狭窄或椎管变形,同时可发现脊神经根增粗,两侧椎小关节角度不对称或椎小关节间隙増宽、关节腔积气等征象。

MRI检查

可以从多平面显示脊柱移位和脊髓受压的情况,确定有无椎间盘突出或椎管狭窄,是判断手术植骨融合后阶段是否存在不稳的最有效的方法之一,此外还可发现腰椎上下软骨终板的退变、蛋白质变性等。

体格检查

体格检查时要特别观察下列现象:

骶棘肌的外形

如果患者站立时,其骶棘肌紧张呈条索状,但俯卧时其硬度明显下降,说明退变节段不能正常负荷,只有通过随意肌的调节来支撑。患者取立位时骶棘肌紧张,而卧位时则显松弛状态,这一体征对诊断有重要价值。

观察腰部屈伸活动的整个过程

结合患者的年龄、职业等因素进行分析,若表现为髋前屈或突然出现髋抖动,或活动突然停止等,说明退变节段已变得十分软弱,松弛的韧带和后关节囊在腰部前屈活动中已不能起到正常的制约作用。

下腰椎不稳症的诊断主要依赖于临场表现和影像学检查,下面分别从临床表现、影像学检查和替他辅助检查等角度分述:

临床表现

局限性下腰痛,脊柱畸形,下肢疼痛、麻木,间歇性跛行等症状。

X线检查

平片上可见(骨刺位于椎体的前方或侧方,呈水平方向突起,基底部距椎间盘外缘2mm;爪行骨赘或模糊的骨赘;关节突关节的增生及关节的半脱位;椎间盘高度降低;骶骨前移:L5椎体在骶骨上向后滑移>2mm;退变性脊柱前移:上椎体在下椎体上向前滑移>2mm;椎间隙内出现充满气体的透明裂隙。动力位摄片中可见:过屈时前后移位>8%(L4~L5),或>6%(L5~S1),过伸时前后移位>9%等现象。

CT检查

显示腰椎间盘膨出或突出,骨性椎管狭窄或椎管变形,同时可发现脊神经根增粗,两侧椎小关节角度不对称或椎小关节间隙増宽、关节腔积气等征象。

MRI检查

可以从多平面显示脊柱移位和脊髓受压的情况,确定有无椎间盘突出或椎管狭窄,此外还可发现腰椎上下软骨终板的退变、蛋白质变性等。

腰椎管狭窄症

腰椎椎管狭窄症的临床表现主要为腰腿痛和间歇性跛行,经MRI摄片可发现腰椎管狭窄。下腰椎不稳症的主要临床表现为局限性下腰痛,脊柱畸形,下肢疼痛、麻木,间歇性跛行等,MRI可以从多平面显示脊柱移位和脊髓受压的情况并无椎管狭窄。

腰椎退行性变

腰椎退行性变的主要临床症状是:腰痛以及腰椎支撑功能下降,下肢疼痛麻木,间歇性跛行,大小便和性功能障碍。本病常发生于老年人,X线检查可见生理弯曲变直、CT可见椎间盘髓核退变、腰椎间盘纤维环退变、软骨终板退变、黄韧带退变、腰椎小关节退变、骨赘形成等。下腰椎不稳症的主要临床表现为局限性下腰痛,脊柱畸形,下肢疼痛、麻木,间歇性跛行等;X线检查可见牵张性骨刺、爪行骨赘或模糊的骨赘、关节突关节的增生及关节的半脱位、椎间盘高度降低、L5椎体在骶骨上向后滑移>2mm、上椎体在下椎体上向前滑移>2mm;CT可见腰椎间盘膨出或突出,骨性椎管狭窄或椎管变形;MRI可以从多平面显示脊柱移位的情况。

下腰椎不稳症的治疗主要以保守治疗和手术治疗为主。保守治疗主要是对症状不重,进展缓慢的腰椎不稳,主要包括对症治疗、中医推拿、针灸、物理治疗、封闭注射等;手术治疗是对病情严重,保守治疗无效的患者适用,主要包括减压和融合固定;药物治疗可用非甾体类抗炎药止痛和补肾丸。

对症治疗

采用肌肉训练(腰背肌锻炼)、支具保护、痛点封闭、卧床休息、药物对症治疗。对新鲜峡部骨折或疲劳骨折者,可用石膏背心或支具固定12周。

理疗

可以采用推拿手法治疗,热敷、红外线等物理疗法、针灸治疗、牵引治疗等。

推拿手法治疗

主要包括掌按骶棘肌、腰方肌。

热敷

包括温水热敷腰部患处、药浴热敷要不换成等。

红外线疗法

包括波长1.5~1000微米的波段为远红外线(长波红外线),波长760~1.5微米的波段为近红外线(短波红外线)的红外线疗法。

针灸疗法

针灸可以改善血运,主要针灸背部各腧穴、中脘穴等部位治疗下腰椎不稳症。

牵引治疗

包括骨牵引和肌肉牵引。

下腰椎不稳症主要引起的腰痛,可以使用非甾体消炎药止痛,有严重神经压迫症状者可慎重地使用激素或甘露醇等脱水治疗。

补肾丸,本药方适用于大部分下腰椎不稳症患者,具有强筋健骨、温补肾阳、通络止痛、活血化瘀等功效。连续10天为1个疗程,隔3天后再继续下1个疗程,3个疗程后患者症状明显好转。

手术的方法很多,但关键都是减压和融合固定。

减压手术

减压主要针对伴有神经压迫者,主要的减压手术有以下几种:

全椎板切除减压术

此种手术过去采用较多,但是创伤相对较大,现已被淘汰。

半椎板切除减压术

对于大多数神经压迫者,半椎板切除足够减压。对于重要椎管异常狭窄的病例,也可能通过一侧半椎体入路做到双侧减压。目前也较少使用。

椎板扩大开窗术

在显微镜辅助下,可以清晰地减压同侧和对侧,是目前临床使用最多的减压方式。

经皮椎间孔镜下神经减压术

对于表现为单侧肢体或上侧肢体不对称神经症状的患者,主要是椎间盘突出、侧隐窝狭窄或椎间孔狭窄压迫神经根所造成,均可在局麻术下行椎间孔入路孔镜下直接神经减压,是目前创伤最小的神经减压手术。

融合固定手术

固定包括内固定和植骨融合,主要的植骨融合术包括以下几种术式:

前路腰椎椎间融合术(ALIF)

从正前方入路,一般仅限于腰5到骶1间隙,适用于腰5滑脱者,具有椎间融合效果好、创伤小、出血少、恢复快等优势,避免了损伤神经根和硬膜囊。术前需做血管造影检查,明确入路上无血管阻挡,确保手术安全。因并发症多,临床上较少使用。

后外侧融合术(PLF)

其包括横突间融合、棘突椎板间融合、关节突关节融合。该术式具有相对操作简单,损伤小,血管神经并发症少等优点。但融合骨条位于脊柱张力区域,缺乏力学刺激,不融合率较高,且易形成假关节。

后路腰椎椎体间植骨融合术(PLIF)

操作时往往需要牵开神经,对神经结构的干扰较大,容易出现神经损伤。它既稳定了脊柱前、中柱,也分载椎体间轴向载荷,尤为植骨提供了良好的内环境,同时分散了椎弓根螺钉承担的部分应力,解决了植骨块被吸收、螺钉断裂等并发症。

经椎间孔入路腰椎椎间融合术(TLIF)

从单侧椎间孔入路进入腰椎间隙,完成椎间盘切除、植骨、椎间盘融合器植入等一系列过程。TLIF术中保留了棘突、棘间、棘上韧带的完整,有利于术后椎旁肌肉的早期恢复,缩短了患者的恢复时间。

极外侧椎间体融合术(XLIF)

通过微创技术,经患者腰椎的侧方进入椎间隙,清除变性的椎间盘组织,植入融合器。与传统的融合术相比,其对腰背肌肉和软组织的损害很小,减少了由此造成的慢性腰痛,大大缩短了患者的恢复时间;而且保留了腰椎后方的结构,对腰椎的破坏最小。

带血管蒂骨瓣植骨融合术

带血管蒂骨瓣植骨治疗腰椎不稳症可以改善局部血液供应,缩短骨愈合时间。

斜入路腰大肌前方椎体间融合术(OLIF)

可以使用较大的融合器,而且无需经过腰大肌,创伤更小,出血更少,恢复更快,再加上同一切口内的侧前方钉棒固定,巧妙地弥补了其需要后路椎弓根钉固定的短板,是目前治疗腰椎滑脱的最佳手术方式。更适用于L2~L5椎体间融合,也有应用于腰5~骶1者,术中易导致大血管损伤,需选择谨慎。该方法腰神经损伤发生较多。

封闭注射

有固定压痛点的患者,可以行痛点局麻药加激素注射治疗;有神经压迫症状者,可行骶管封闭或神经根封闭。

下腰椎不稳症的大部分患者经过治疗后预后都较好,大部分患者经过合理完整的治疗后可以治愈,腰痛、下肢麻木的症状功能可得到改善,但患者出院后仍需要在家中注意保养和康复训练。本病一般不影响自然寿命,不会影响死亡。

下腰椎不稳症能治愈,治愈率不详。

下腰椎不稳症症状较轻或已治愈的患者一般不影响自然寿命,一般不会导致死亡。

下腰椎不稳症的后遗症主要为脊髓损伤后引起的肌萎缩、严重时可引起截瘫。

下腰椎不稳症患者出院一个月后回医院复查腰椎恢复情况,前往康复科进行功能训练恢复,并每三个月回医院复查。

下腰椎不稳症患者一般无特殊饮食调理,营养均衡丰富即可。

下腰椎不稳症的患者日常注意休息,避免劳累,注意腰部护理,改善工作与休息体位,不做过重体力活、不抬重物,加强腰背肌的锻炼。家属要注意患者的心理变化,给予足够的安抚,使其积极配合治疗。在日常生活中监测腰痛、放射痛、下肢麻木的病情是否加重,监测下肢感觉、运动等功能是否减退或突然消失,如若出现上述症状应立即就医行手术治疗。

下腰椎不稳症患者生活中应注意休息,避免劳累。日常生活中注意腰部保养,不做过重体力活,不抬重物、不远足等。工作时,不长时间保持一个姿势,改善工作体位,适当进行体育锻炼。

家属在日常中关注患者情绪和思维状况,注意心理变化,给予患者安抚,使其配合治疗。患者若出现抑郁、悲观、狂躁、易怒等情绪应家属应积极开导,并向积极向上的方向引导,如若家属无法开导或开导效果不佳,可向医院、医生寻求心理治疗帮助。

下腰椎不稳症患者在日常生活中尽量避免腰部外伤,以免造成脊髓损伤。

下腰椎不稳症主要是后天发展导致,因而应当根据病因来进行预防。主要包括以下几点:避免外伤、不做危险运动和危险动作、避免重体力劳动、一旦发现腰椎感染、肿瘤、腰肌劳损等疾病时积极治疗直至治愈、及时矫正工作体位、尽量不使用全椎板切除手术等。当出现下腰痛、放射痛、下肢麻木、间歇性跛行等症状时尽早去医院行X线检查,拍摄正侧位片、左右斜位片及过伸过屈(动力位)片,若诊断为下腰椎不稳症,应及时治疗。

对于发生外伤导致的腰痛患者,曾经做过全腰椎切除术又出现腰痛、放射痛、下肢麻木的患者,有过腰部感染肿瘤等病史且出现腰痛、放射痛、下肢麻木、间歇性跛行的患者,均应到医院行X线检查拍摄正侧位片、左右斜位片及过伸过屈(动力位)片判断是否导致下腰椎不稳症,一旦确诊及时治疗。

有下腰椎不稳症家族史者一旦出现腰痛,脊柱畸形,下肢疼痛、麻木,间歇性跛行等症状时,应到医院行X线检查,拍摄正侧位片、左右斜位片及过伸过屈(动力位)片判断是否为下腰椎不稳症,一旦确诊及时治疗。

户外工作时注意安全,做好防护措施,避免外伤。

不做危险运动和危险动作,如高难度下腰,注意保护自身安全。

避免重体力劳动,或者从事重体力劳动后及时休息。

一旦发现腰椎感染、肿瘤、腰肌劳损等疾病时积极治疗直至治愈。

不要长期伏案工作或弯腰工作,及时矫正工作体位。

尽量不使用全椎板切除手术,不得已行椎板切除等手术时,考虑到术后有发生腰椎不稳的风险,应同时行植骨融合内固定术。

4267点赞

参考文献

[1]贾连顺,李家顺.现代腰椎外科学[M].上海远东出版社.1995.310-322.

[2]赵定麟.现代骨科学[M].北京科学出版社,2004.1278-1296.

[3]陈德玉.腰椎伤病诊断与治疗[M].科学技术文献出版社,2007,170-189.

[4]陈克军,李军磊,杨志平,et al.后路椎弓根螺钉固定联合不同融合方式植骨治疗退行性下腰椎不稳的临床疗效比较[J].山东医药,2018,058(017):78-80.

[5]吴涛.下腰椎不稳症的研究概况[D].河北医科大学,2008.

[6]盘荣贵.腰背肌锻炼结合中药内服治疗元返现下腰椎不稳症[J].中国当代医学.2009.3月第16卷第6期.