切口疝是指腹腔内脏器或组织自腹部切口突出的疝。是剖腹手术的常见并发症,多发生于腹部纵行切口区,见于切口裂开、感染、二期愈合的切口,少数发生于没有切口裂开病史而出现在手术后较长时间后。腹壁切口处有肿物突出是其主要症状。站立和用力时突出或明显,平卧时缩小或消失。切口疝的治疗以手术治疗为主,较大者可行无张力修补术。

- 就诊科室:

- 普外科、疝和腹壁外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Incisional hernia

- 疾病别称:

- 腹壁切口疝

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肠管嵌顿、肠管绞窄、不完全性肠梗阻

- 治疗周期:

- 间歇性治疗

- 临床症状:

- 腹壁切口处有肿物突出

- 好发人群:

- 老年男性

- 鉴别诊断:

- 腹壁膨出、腹部肿瘤

- 常用检查:

- 体格检查、影像学检查

依据腹壁缺损大小

小切口疝

腹壁缺损最大径<4cm。

中切口疝

腹壁缺损最大径为4~8cm。

大切口疝

腹壁缺损最大径为>8~12cm。

巨大切口疝

腹壁缺损最大直径>12cm或疝囊容积与腹腔容积比>20%(不论其腹壁缺损最大径为多少)。

依据腹壁缺损部位

前腹壁中央区域(中线或近中线处)切口疝包括脐上、下切口疝,经(绕)脐上下切口疝。

前腹壁边缘区域切口疝剑突下、耻骨上、肋缘下和近腹股沟区切口疝等。

侧腹壁和背部(肋髂间和腰部)切口疝。

依据是否为疝的复发

分为初发切口疝和复发性切口疝。

切口疝的病因多种多样,主要分为全身性因素和局部因素,发病机制也较复杂,不同类型其病因不尽相同,即使在同一类型中也存在异质性。本病好发于老年男性患者、肺内压增高者、腹壁切口感染者等人群,切口感染、术中操作不规范、腹内压增高等容易诱发本病。

局部因素

感染和引流因素

切口感染是切口疝发生的主要原因之一。另外,经切口放置引流管,可使局部愈合受到影响、增加切口感染的机会、拔除引流管后局部留下薄弱点,易导致切口疝的形成。

切口因素

切口疝多发生于纵切口,而横切口少见。

技术因素

术中无菌操作不严、操作手法粗暴致组织损伤多、止血不彻底引起血肿、缝合技术不佳等,均可导致切口感染裂开和切口疝的发生。

麻醉因素

实施硬膜外麻醉的腹部手术,可因麻醉效果欠佳,关闭腹壁切口时需强行拉拢缝合,而导致腹膜等组织撕裂,是切口裂开或切口疝的又一原因。

腹压因素

肠梗阻、大量腹水、排尿排便困难,以及术后肺部感染或慢性阻塞性肺疾病导致的咳嗽和恶心、呕吐,均可使腹内压力增高,腹壁切口张力增大,腹肌牵拉致切口内层撕裂而发生切口疝。

缝线的选择

不恰当的缝合材料可以导致切口感染及切口裂开等情况的发生,从而增加切口疝发生的危险。

全身因素

年龄因素

切口疝多见于老年人,很少发生于青壮年。

腹壁强度

腹壁薄弱的病人相对容易发生切口疝。

营养状态

营养不良,如贫血、低蛋白血症、维生素C缺乏等可导致切口水肿、缺氧、前胶原合成不足,使切口或筋膜不愈合而造成切口裂开或切口疝。

腹内原发病

大量临床观察发现腹内原发病与切口的愈合及切口疝的发生关系密切。

肥胖

对于切口疝的初发或修复后再发都是重要的危险因素。

吸烟

使得肺组织中抗蛋白酶活性下降,血清中出现游离的、有活性的蛋白酶和弹力酶复合物,这些复合物可破坏腹直肌鞘和腹横筋膜,导致切口疝发生率上升。

其他

长期应用肾上腺素皮质激素、免疫抑制剂、抗凝药物等,可使切口愈合不良导致切口疝的发生。

切口感染和引流不畅,使得切口处愈合缓慢和张力过高,易诱发切口疝。

麻醉效果不佳和术中操作不规范,使得原发疝不能彻底治愈,易诱发切口疝。

突然剧烈咳嗽、排便排尿困难、恶心、呕吐所引发的腹内压骤增,使得腹腔内容物易在切口处再次突出,从而诱发切口疝。

切口疝的发病率通常为2%~10%,感染切口发病率可达10%,腹部切口裂开再缝合者,可增至30%,在腹外疝中居第3位。

老年男性患者

因腹壁强度降低而使疝内容物易突出,手术治疗后可能引发切口疝。

腹内压增高者

肠梗阻、大量腹水、慢性咳嗽、排尿排便困难等引起,易发生疝,手术治疗后可能引发切口疝。

接受的腹部手术不规范不严谨的患者

因不能完全治疗原发疝,而易引发切口疝。

腹壁切口感染者

感染导致切口愈合缓慢和张力增大,易引发切口疝。

营养不良者

如贫血、低蛋白血症、维生素C缺乏者,使切口愈合缓慢,给切口疝的发生留下了潜在的风险。

长期应用肾上腺素皮质激素、免疫抑制剂、抗凝药物者

因这些药物影响切口的愈合而易引发切口疝。

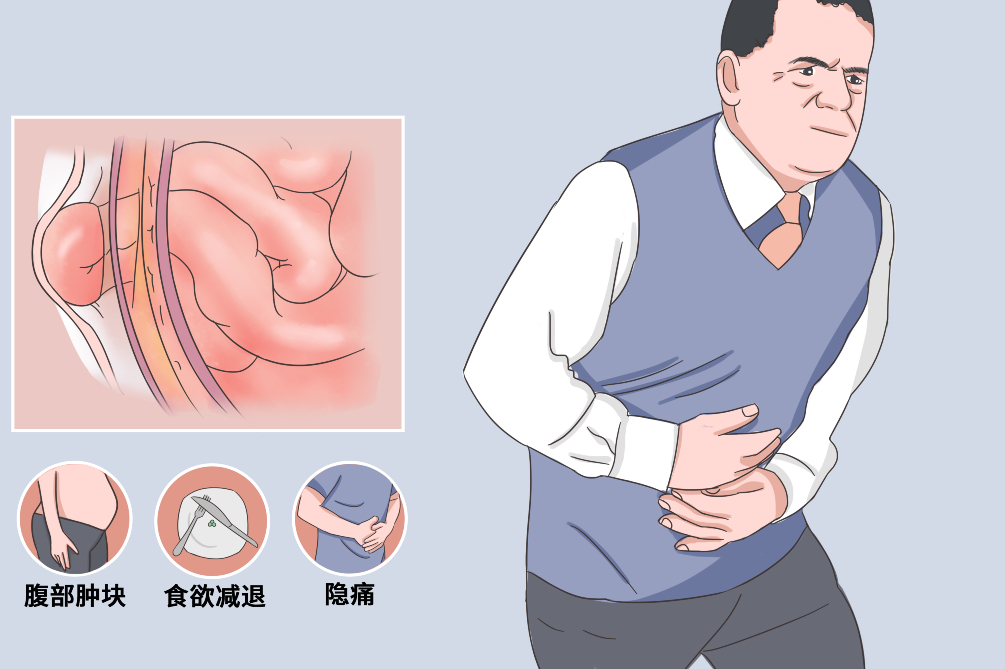

切口疝属于腹外疝的一种,所以其临床表现符合腹外疝的一般特点。腹部切口疝的主要症状是腹壁切口处逐渐膨隆,有肿块出现。可伴随腹部隐痛、牵拉下坠感,部分病人可伴有食欲减退、恶心、焦虑等。若发现和治疗不及时不彻底,则可能会发生不完全性肠梗阻、肠管嵌顿以及肠管绞窄等并发症,引发更为严重的后果。

腹壁切口处有肿块或腹壁膨隆出现,肿块通常在站立位或用力时更为明显,平卧休息则缩小或消失,包块还纳后,瘢痕区深部可触及腹壁缺损。

疝块较大有较多的脏器和组织突出时,可有腹部隐痛、牵拉下坠感等不适,部分病人可伴食欲减退、恶心、焦虑、便秘、肠鸣音增多等。

多数切口疝无完整疝囊,故疝内容物常可以与腹膜外腹壁组织粘连而成为难复性疝,有时可有不完全性肠梗阻的表现。

不完全性肠梗阻

是切口疝的常见并发症。因切口疝内容物一般为肠管和(或)大网膜,与疝囊及彼此的反复摩擦极易发生粘连,而致不完全性肠梗阻。

肠管嵌顿

正常情况下,疝的内容物(常为肠管)可以在腹腔内压力的作用下,经疝环进入疝囊,并可自行(或经外力)回纳至腹腔内,当各种原因(如摩擦,粘连等)使可复性疝的内容物突然不能回纳,局部肿块增大时,说明并发了肠管嵌顿,此时称为嵌顿性疝,肠管嵌顿后主要出现肠梗阻的临床表现。

肠管绞窄

如果嵌顿性疝持续存在,未能及时地处理和治疗,疝的内容物(主要为肠管)出现血液循环障碍,发生肠梗阻、肠坏死,甚至肠穿孔等严重后果,则并发了绞窄性疝。

自发性破裂

切口疝的自发性破裂不太常见,但却是危及生命的并发症。

当高危人群在腹壁切口处发现有肿物突出时,要高度怀疑切口疝的发生,及时到普外科或疝和腹壁外科就诊,同时做体格检查和影像学检查,结合高危因素、典型临床表现做出诊断。此外,本病还要注意和腹壁膨出、腹壁肿瘤以及其它疝的鉴别。

当高危人群如老年男性患者、腹内压增高者、腹壁切口感染者等人群,发现在腹壁切口处有肿物突出时,不论是否伴有其他症状,要及时到医院就诊。

大多患者优先考虑去普外科、疝和腹壁外科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如切口疝发展至肠梗阻和肠管绞窄时,绞窄疝并发感染或穿孔所致的急性弥漫性腹膜炎、脓毒症或感染性休克等,可到相应科室就诊,如感染科、ICU科等。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(是否有腹壁切口处的肿物突出)

既往有无腹外疝修补术的病史?

腹壁切口处的肿物出现多久了?

腹壁切口处的肿物突出是一过性的还是持续性的?

家族里是否有切口疝的病史?

体格检查

检查时可见切口疤痕处肿块,小者直径数厘米,大者可达10~20厘米甚至更大,有时疝内容可达皮下,此时常可见到肠型或蠕动波,触之则可感到肠管的咕噜声,肿块复位后,多数可触到腹肌裂开所形成的疝环边缘。

影像学检查

有时术前需要评估原发病的情况时,X线和B超检查可看到疝内容物,特别是CT,可以清楚地见到腹前壁连续性中断,疝内容物外突。

高危因素

老年患者,有腹部手术病史。

典型临床表现

腹壁切口处有肿块出现。肿块通常在站立位或用力时更为明显,平卧休息则缩小或消失。包块还纳后,瘢痕区深部可触及腹壁缺损。

体格检查

可扪及腹肌裂开所形成的疝环边缘。

辅助检查

X线和B超检查可见疝内容物,CT可以清楚地见到腹前壁连续性中断,疝内容物外突。

腹壁膨出

由于切口疝的症状和腹壁膨出非常相似,都是腹壁有个肿块并且用手触摸感觉比较硬,还会有疼痛感。但是腹壁膨出是肌筋膜组织薄弱或缺失后的症状表现,而疝是出现裂缝后形成的一种症状,所以在发病后需要做超声波检查和CT影像检查未发现疝环,以此鉴别。

白线疝

白线疝主要表现在腹壁正中线明显的可复性肿物,与切口疝有类似之处,可通过病史进行鉴别,切口疝一般有明显的腹部切口病史,而白线疝多因腹部白线发育欠佳或有孔隙所致,以此鉴别。

腹部肿瘤

通常有腹部肿瘤的患者也会有腹部包块出现,而且有些肿瘤摸起来像气包,所以在诊断时需要做鉴别,鉴别诊断这两种疾病主要通过影像检查,腹部肿瘤影像学不可见疝环,以此鉴别。

对于切口疝不同的发病原因,要采取针对性的病因治疗。当出现肠梗阻甚至肠绞窄等严重征象时,要进行紧急治疗。药物治疗不具有特异性,手术治疗仍是切口疝的最主要治疗手段,非手术治疗仅适用于合并有其他严重疾病,以及肿瘤手术后发生转移或复发的腹壁切口疝的患者。

对年老体弱、有使腹腔内压力增高的慢性疾患者、癌症晚期和合并内外科急危重症者,可非手术治疗,包括保护切口疝、防止疝内容物损伤;局部使用弹力腹带或腹围包扎,防止疝块突出;处理咳嗽、便秘等全身情况。

当患者突然出现剧烈腹痛,持续不能缓解,伴有腹胀、恶心呕吐甚至休克时,要考虑到发生肠梗阻甚至肠绞窄,要进行紧急治疗。

切口感染所致者

积极处理感染的伤口,适当使用抗生素治疗和预防感染。

腹壁强度薄弱者

针对性的加强腹壁。

营养不良者

纠正贫血、低蛋白血症、维生素C缺乏等。

治疗腹内原发病

根据腹内不同的病因,对症处理原发病。

药物所致者

停止或者替换肾上腺素皮质激素、免疫抑制剂、抗凝药物等。

腹压因素所致者

积极处理和治疗肠梗阻、大量腹水、排尿排便困难,以及术后肺部感染或慢性阻塞性肺疾病导致的咳嗽,从而降低腹内压。

目前尚无明确报道有药物对切口疝的治疗有效,医生会根据患者情况,对于切口疝伴发症状予以对症用药,在手术前后安排抗生素等用药。

直接缝合

疝环直径≤5cm的较小或筋膜结实的切口疝,可直接缝合。首先解剖缺损边缘,清除瘢痕组织,筋膜对筋膜逐层缝合;腹壁结构不清者,也可用10号丝线腹壁一层间断缝合。对于较大的切口疝,或腹壁肌肉萎缩、筋膜薄弱的切口疝,可作切口两侧筋膜的减张缝合,切忌强行拉拢缝合而致筋膜撕裂,或腹内压力增高,造成术后复发。

自体组织移植

修补适用于疝环>5cm的切口疝。常用的自体组织有阔筋膜、腹直肌前鞘、股薄肌的自体真皮等。此修补创伤大,且又造成新的组织缺损,故已被合成材料修复所取代。

合成材料修补

目前临床上常用的合成材料有聚酯类、聚丙烯类和膨化聚四氟乙烯(e-PTFE)。聚酯类补片可应用成品,也可使用用于心脏手术的普通涤纶片,由于更为优良的聚丙烯类补片的普及,聚酯类补片应用已减少。

腹腔镜修补

腹腔镜下,术者能清楚地观察腹腔内粘连情况,可避免盲目开腹手术所导致的脏器损伤;腹腔开放少,降低了切口感染率;腹腔镜下修补术,切口小,病人痛苦少、恢复快,腹壁美观。有条件者,可选择该手术方法。但腹腔镜切口疝修补术也有一些早期并发症,常见的是腹壁与网片之间积液。

切口疝可以治愈,只要治疗及时得当,术后进行日常生活的管理和病情监测,按时复诊,一般不会影响自然寿命。同时要在术后1个月进行复诊,检查伤口愈合情况,必要时可在术后3~6个月再次复诊。

本病可以治愈,手术为其主要治疗手段,根据具体病情采取的疝修补术,可治愈切口疝,部分切口疝可复发,但再次采取积极有效的手术治疗,仍可治愈。

切口疝患者如果及时就诊,治疗方法得当,选择恰当的手术治疗,术后注意日常生活的管理和病情监测,当病情复发时及时手术治疗,一般不会影响自然寿命。

患者术后1个月后要复诊,检查伤口愈合情况,确认切口处不再有肿物突出,术后3~6个月再次复诊,若复诊结果会愈合较好,则只需在切口处再次发生感染或者肿物突出时,再次进行会诊。

由于营养因素有可能会导致切口疝的发生,因此患者平时一定要多吃蔬菜补充铁剂预防贫血,禁忌烟、酒等,这样才能有效的控制病情发展。

多吃蔬菜补充铁剂预防贫血,补充维生素和微量元素,促进伤口愈合。

禁忌烟、酒、生蒜、芥菜和辛辣食物。

术后早期胃肠功能未完全恢复时应尽量少进牛奶、糖类等产气食物,防止引起肠胀气。若抽出咖啡色液体时提示消化道内有出血,应暂禁饮食或灌注冰流质,止血后方可进食。

忌高盐食物。避免由于钠离子在机体潴留可引起血压升高。

少吃不带壳的海鲜、笋、芋等容易过敏的食物。

少吃含化学物质、防腐剂、添加剂的饮料和零食。

忌食过酸、过辣、过咸,以及烟、酒等刺激物。

切口疝患者要进行日常生活的科学管理,促使伤口愈合,防止病情恢复不佳。同时要注重病情监测,细心观察病情变化,防止病情复发。此外,还要额外关注如当切口疝较大时,还应佩戴三个月到半年的腹带,以减轻局部张力等特殊注意事项。

低斜卧位3~5天,膝部垫小枕,使腹壁松弛,缓解张力,以利于伤口愈合。

避免过早下床活动,腹带保护2周。

咳嗽者注意双手保护伤口。

保持大便通畅。

术后患者要注意保持伤口的清洁、干燥,避免沾水,以免发生感染;同时保持引流管的通畅,避免引流管受压或折叠,如发现引流液体异常及时告知医生。

患者要注重病情监测,特别是手术治疗后的患者要进行定期复查。因为切口疝经直接缝合后,复发率可达50%,经疝修补术后复发率也可达5%,所以当腹壁切口处再次出现肿物突出时时,应警惕复发的可能,要及时就诊。

必须戒烟,因国际上已公认抽烟是切口疝复发的绝对因素。

肥胖人群应积极减肥,避免腹部承受过多重量导致伤口撕裂,造成手术失败,导致切口疝的复发。

术后短期内不要提重物,避免大幅度动作。待术后半年患者完全恢复后方可正常劳动。

当切口疝较大时,还应佩戴三个月到半年的腹带,以减轻局部张力。

由于切口疝发生的原因分为局部因素和全身因素,因此预防也可从这两个方面进行。要根据病人的实际情况,而针对性的采取不同的预防措施。早期筛查对切口疝的有效预防至关重要,要对具有切口疝高危因素的患者,如切口感染和引流不畅等,进行早期筛查。

对于具有切口疝高危因素的患者,如切口感染和引流不畅等,要通过体格检查和影像学检查来进行早期筛查,以尽早发现切口疝的存在。

术前要积极治疗肺部感染,慢性阻塞性肺病,大量腹水,便秘或排尿困难等使腹内压力增高的疾病,预防并处理手术后出现腹胀、呕吐、呃逆、咳嗽、打喷嚏等引起腹内压力增高的因素,同时使用腹带。

停止或者替换糖皮质激素等影响伤口愈合的药物;纠正贫血和低蛋白血症,补充维生素C、维生素K等,促进伤口愈合。

对糖尿病、凝血机制障碍、呼吸功能障碍、肝脏功能障碍、肾脏功能障碍等影响组织愈合的合并症或并发症,应积极治疗。

患者在术前术后要防止切口感染,以免影响切口的愈合,甚至导致切口疝的复发。

患者可根据实际病情合理使用抗生素。

参考文献

[1]中华医学会外科学分会疝与腹壁外科学组,中国医师协会外科医师分会疝和腹壁外科医师委员会.腹壁切口疝诊断与治疗指南(2018年版)[J].中国实用外科杂志,2018,38(7):701-703.

[2]陈孝平,汪建平,赵继宗.外科学.第9版[M].人民卫生出版社,2018:316-317.

[3]赵玉沛,陈孝平.外科学.第3版[M].人民卫生出版社,2015:426-427.

[4]吴肇汉,秦新裕,丁强主编.实用外科学.第4版[M].北京:人民卫生出版社,2017:397-401.