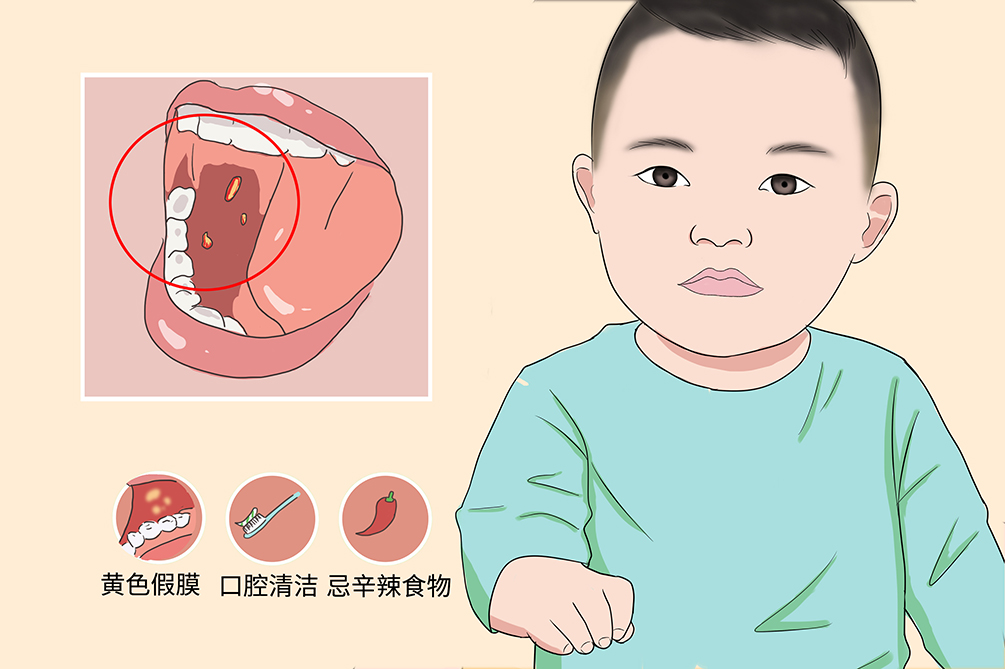

创伤性溃疡是指由机械、化学、物理等局部刺激因素所致的口腔黏膜溃疡性疾病,多是因为牙齿发炎,造成牙齿周围溃烂,口腔内残根残冠、牙齿的锐利边缘、错位牙、不良修复体等长期慢性机械损伤形成的溃疡,可出现黄色假膜、充血红晕带、中央凹陷、灼痛明显等症状。

- 就诊科室:

- 口腔科|口腔黏膜科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- traumatic ulceration

- 疾病别称:

- 创伤性口腔溃疡

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 感染、区域性淋巴结肿大、肿瘤

- 治疗周期:

- 一般7~10天

- 临床症状:

- 口腔黏膜糜烂、溃疡、疼痛、组织增生、牙槽骨坏死

- 好发人群:

- 口内残根残冠较多的老年人、爱吮吸拇指或过硬的橡皮奶头的婴儿、性情好动的青少年或患多动症的儿童

- 常用药物:

- 达克罗宁溶液、普鲁卡因、龙胆紫、金霉素甘油

- 常用检查:

- 视诊、病理组织活检

褥疮性溃疡

由长期持久的非自伤性机械性刺激造成,多见于老年人口内的残根、残冠或不良修复体长期损伤黏膜,溃疡深及黏膜下层,边缘轻度隆起,色泽灰白,疼痛不明显。

Bednar溃疡

由婴儿吮吸拇指或过硬的橡皮奶头、拇指引起,发生于硬腭、双侧翼钩处黏膜表面,双侧对称性分布,溃疡表浅,婴儿哭闹不安、拒食。

Riga-Fede溃疡

专指发生于儿童舌腹的溃疡,因舌系带过短,新萌中切牙长期摩擦舌系带引起舌系带处充血、肿胀、溃疡,久不治疗则转变为肉芽肿性溃疡,扪诊有坚韧感,影响舌活动。

自伤性溃疡

发于患多动症的儿童或性情好动的青少年、患多动症的儿童,患者常有用铅笔尖捅刺黏膜的不良习惯,长期使用右手者溃疡好发于左侧颊脂垫尖或磨牙后垫,长期使用左手者溃疡位置反之。有咬唇、咬颊不良习惯者,溃疡好发于下唇内侧或两颊、口角区,溃疡基底略硬或有肉芽组织深在,长期不愈,疼痛不明显,有时有痒感。

化学灼伤性溃疡

组织坏死表面有易碎的白色薄膜,溃疡表浅,疼痛明显,因治牙引起者,常发生于治疗过程中患牙的附近黏膜。

热灼伤性溃疡

有确切的热灼伤史,初始为疱,疱壁破溃后形成糜烂面或浅表溃疡,疼痛明显。

增殖性病损

多见于老年人,由于义齿的基板边缘不合适引起的长期而缓和的慢性刺激,使组织产生增殖性炎症病变,黏膜呈坚韧的肉芽肿性增生,有时伴有小溃疡面,有时仅有炎症性增生而无溃疡面,患者一般无明显的疼痛症状。

创伤性溃疡是由物理性、机械性或化学性刺激引起的病因明确的黏膜病损,当刺激因素较强、机体反应较迅速时可引起血疱,长期慢性刺激则可引起溃疡。

机械性刺激

包括自伤性刺激与非自伤性刺激,自伤性刺激指下意识地咬唇、咬颊或用铅笔尖、竹筷等尖锐物点刺脂垫等不良习惯。非自伤性刺激指残根残冠、尖锐的边缘嵴和牙尖对黏膜的长期慢性刺激,或由尖或较硬食物、设计或制作不当的义齿、刷牙不慎引起的损伤,婴儿吮吸拇指、橡胶乳头玩具等硬物刺激腭部翼钩处黏膜,中切牙边缘过锐与舌系带过短引起的摩擦等不良刺激,这些刺激常引起相应部位的溃疡。

化学性灼伤

因口腔治疗操作不当造成硝酸银、三氧化二砷、碘酚、酚醛树脂等腐蚀性药物外溢或因误服强酸、强碱等苛性化合物而损伤黏膜,偶见因牙痛而口含阿司匹林、因白斑用维A酸液涂布过度或贴敷蜂胶引起。

热冷刺激伤

因饮料、开水、食物过烫引起黏膜灼伤,或因口腔内低温治疗如液氮操作不当引起冻伤等。

口腔内因龋病破坏而形成的残冠、残根、锐利的边缘、尖锐的牙尖、不良修复体等。

硬而脆的食物刺激、咀嚼不慎咬伤、刷牙损伤、口腔医生诊治时使用器械不当等,均可对黏膜造成创伤而形成溃疡损害。

因过硬的橡皮奶嘴反复摩擦婴儿上腭翼钩处黏膜所致。

儿童过短的舌系带和较锐的新萌出下颌切牙切嵴摩擦所致。

创伤性溃疡是常见病、多发病,目前在全球范围内创伤性溃疡的患病率与发病率有所攀升。

随着年龄赠长、口内残根残冠的增多,老年人患创伤性溃疡的几率大于年轻人。

黏膜血疱一般女性多于男性。

口内残根残冠较多的老年人。

爱吮吸拇指或过硬的橡皮奶头的婴儿。

性情好动的青少年或患多动症的儿童。

舌系带发育过短的儿童。

喜食辛辣刺激食物的人群。

患处口腔黏膜糜烂或溃疡、轻微疼痛,肿胀的口腔黏膜糜烂、溃疡,基底较硬甚至组织增生,溃疡的大小、部位、深浅不一,但与刺激物相适应,病情的严重程度与刺激物存在的时间、患者的身体状况有关。

创伤性溃疡

龋坏所致的残根、残冠的尖锐边缘,不良修复物、尖锐牙尖等可使相对应的黏膜形成溃疡或糜烂面,开始时可能仅有轻微疼痛或肿胀,时间久后周围有炎症性反应,溃疡基部较硬,甚至组织增生,发生在老年人舌缘,常疑为舌癌。溃疡的大小、部位、深浅不一,但与刺激物相适应,病情的严重程度与刺激物存在的时间、患者的身体状况有关。

褥疮性溃疡

过长的基板或修复体的尖锐边缘,压迫前庭沟黏膜形成溃疡,常见托牙基板的国缘处不但有溃疡而且可见有组织增生,固定桥压迫牙龈,则桥体下形成溃疡。

Bednar溃疡

在婴儿上腭翼钩处双侧黏膜,有时因用过硬的橡皮奶头人工喂养,经常在该处摩擦,容易发生溃疡。若在乳牙萌出后吸奶时间长,舌系带、舌腹与牙切嵴摩擦也会发生溃疡,初起时仅局部充血,继之出现小溃疡,不断刺激的结果是不但溃疡扩大、疼痛加重,甚至可见组织增生。

Riga-Fede溃疡

因过短的舌系带和过锐的新萌中切牙,长期摩擦引起舌系带处充血、肿胀、溃疡,常发生于儿童舌腹部。

化学性损伤

口腔黏膜化学性损伤是由于局部用药不当或强酸、强碱误入口内而引起,患者有时因牙痛而口含止痛片如阿司匹林,由于药物接触牙龈时间过久而形成化学性损伤,局部充血、糜烂,其上有一层白色假膜。三氧化二砷可见于暂时水门汀封闭不严而流入牙间隙,不但损及黏膜呈灰褐色组织坏死。硝酸银、三氯醋酸等使用不当也可使黏膜坏死,甚者可使牙槽骨坏死。

黏膜血疱

因进食过热或过硬的食物,在咀嚼或吞咽时摩擦损伤软腭、颊黏膜或咽旁黏膜,可立即形成血疱。患者此时感局部异样感或刺痛,张口即可见到此处黏膜血疱,为紫红色,疱壁较薄,形态各异,大小不拘。破后疱膜覆盖其上,以后疱膜坏死、脱落而呈一边缘清楚的鲜红色溃疡面,其上有少许分泌物,周围黏膜充血,患者感烧灼样疼痛,说话、进食时疼痛加重。

创伤性溃疡的并发症可有继发感染、疼痛加重,还有区域性淋巴结肿大、压痛,并出现功能障碍,长期迁延不愈可发展成肿瘤。

创伤性溃疡需要早发现、早诊断、早治疗,对于去除刺激因素、改善症状、预防并发症极其重要,尤其对于高危人群如口内残根残冠较多的老年人、爱吮吸拇指或过硬的橡皮奶头的婴儿、性情好动的青少年或患多动症的儿童、舌系带发育过短的儿童等,要定期进行口腔检查。对于长期溃疡迁延不愈的患者更应该及时就诊,以明确诊断。

口腔黏膜出现圆形或椭圆形创面,创面有黄色假膜、充血红晕带、中央凹陷、灼痛明显等症状。

在体检或其他情况下发现溃疡,溃疡外形与刺激因素形态相吻合。

已经确诊为创伤性溃疡的患者,若出现长时间迁延不愈,应立即就医。

大多患者优先考虑去综合医院口腔科就诊,也可选择专科医院口腔黏膜病科就诊。

目前都有什么症状?

是否有周期性反复发作史?

溃疡是否伴有疼痛及疼痛程度?

近期精神状况如何?

是否有既往病史及用药史?

有无发热、乏力、淋巴肿大等全身其他症状?

视诊

通过对病变部位的观察,了解病变的形态、特点等,可以对疾病进行初步诊断,同时评估病情的严重程度。

病理组织活检

将刮取的患者部分溃疡黏膜进行病理组织化验,可以对病变进行确诊,同时可以确定病变部位是否存在恶变,病理组织活检对创伤性溃疡的确诊以及发展具有重要作用。

口腔内出现黄色假膜、充血红晕带、中央凹陷、灼痛明显。

有机械刺激病史或在病损附近发现机械刺激因素存在。

若去除刺激因素,溃疡在短期内即可愈合,若在去除刺激因素后溃疡不愈合则应进一步检查确诊。

病理组织学检查排除其他导致溃疡的原因。

复发性口疮

局部因素不明显,溃疡多为圆或椭圆形,成簇出现,直径2~4mm,常复发,但有自限性,一般10天左右能愈合,两者可以通过病理学检查进行鉴别。

癌性溃疡

常为鳞状细胞癌,溃疡大而深底部有菜花状细小颗粒突起,边缘隆起、翻卷,扪诊有基底硬结,疼痛不明显。除从病史、检查诸方面鉴别外,最主要的是去除局部因素而不是活检,在局部若能找到相对应部位的刺激物则应去除之,或病损严重,去除刺激物后也能迅速好转。若去除后仍不愈合,则应及时活检以明确诊断。

结核性溃疡

首先仔细查明病损的相对应部位有无刺激物,以及患者的病史、溃疡的特征,溃疡深凹,边缘呈鼠噬状,基底高低不平呈粟粒状小结节,有红色肉芽组织,必要时做胸片检查、活检,有助于明确诊断。

尽快去除刺激因素是此病治疗的首要措施,包括拔除残根、残冠,以及磨改过锐牙尖和边嵴、修改不良修复体和纠正咬唇、咬颊不良习惯,还有改变婴儿喂食方式(不用奶瓶改用小食)、手术矫正舌系带过短等。其次是局部药物的应用,为防继发感染或全身症状可服用抗生素,长期不愈的深大溃疡应做活检,排除癌症。

含漱剂

如达克罗宁溶液、普鲁卡因等,可以起到清洁、去臭、消毒、防腐、抗炎、止痛的作用,有助于患者病灶部位黏膜的恢复,但是含漱剂不可以咽下。

龙胆紫、金霉素甘油

可以将药物联合涂抹在溃疡表面,能够抑制细菌的生长,防止细菌感染,使用后一周内即可愈合,使用时应注意龙胆紫的颜色,如果颜色变淡则不宜使用,同时也应在医生的指导下进行使用,不可自行使用。

创伤性溃疡强调手术治疗,对于溃疡较深或面积较大,需要彻底扩创后行皮瓣或植皮术覆盖创面。

物理性伤首先应去除局部刺激因素,如拔除残根、残冠,修改或拆除不合适的修复体,磨改锐利的牙尖或切崤,磨钝乳切牙切崤,溃疡未愈合时可用汤匙喂养、更换橡皮奶嘴等。

化学性损伤若能及时发现,则可用相应的具中和性的药液冲洗、涂擦或用温水冲洗,溃疡大而疼痛者可用消炎镇痛剂及中药粉、药膜敷料。

黏膜血疱饱满的血疱应用针刺破,使血液流出或用空针吸取,当溃疡面裸露时可用口内紫外线灯照射或其他理疗措施。

局部消炎镇痛可用抗生素漱口水含漱。

局部封闭适用于经久不愈或疼痛明显的溃疡,溃疡下局部浸润每周1~2次,理疗有减少渗出、促进愈合的作用。

如果创伤性溃疡患者去除刺激因素,经有效且规范的治疗后可恢复健康的生活状态,预后良好。

创伤性溃疡可以治愈。

创伤性溃疡一般不会影响自然寿命。

创伤性溃疡患者应注意饮食宜清淡,食用易消化、富含维生素的食物,避免进辛辣刺激性食物。

忌辛辣食物,忌吃油炸、油煎食物,炒菜宜用植物油。

忌生冷食物,少食蟹黄、虾子、鱼子等。

限制饮酒、吸烟,清淡饮食。

忌食过硬食物。

少食火锅、烧烤等易上火食物。

创伤性溃疡患者的护理以减轻患者痛苦为主,促进患者饮食恢复正常,提高患者的生活质量。

注意口腔清洁,改正不良进食习惯,进食后用清水或漱口水清洁口腔。

家长需要纠正儿童不良唇、舌习惯。

避免不良理化因素刺激口腔黏膜,所用牙刷的梳毛不能太硬,以免伤及口腔黏膜。

由于创伤性溃疡病因明确,去除刺激因素就是最有效的预防方法,保持良好的口腔环境对预防疾病发生或避免疾病进一步加重也有益处。

养成良好进食习惯,鼓励进食及饮水,做到有规律的饮食,细嚼慢咽,适量补充维生素和各种人体所需的微量元素,多食蔬菜、水果,多食含蛋白质丰富的食品。

定期检查口腔,保持口腔清洁,每日清洁口腔2~3次。

调整情绪,保持心情愉快、性情开朗、身心轻松,正确对待日常工作和疾病,要保证充足睡眠,避免劳累、紧张、用脑过度。

4216点赞

参考文献

[1]BurketLester W. Burket's Oral medicineDiagnosis and treatment 10ed. Hamilton, Oht.Lewiston. N. Y. B. C. Decker,2003.

[2]Jordan RC Lewis MA. A color handbook of oral medicine. New York Thieme,2004.

[3]郑际烈.口腔黏膜病诊断学[M].南京江苏科学技术出版社,2000:43.