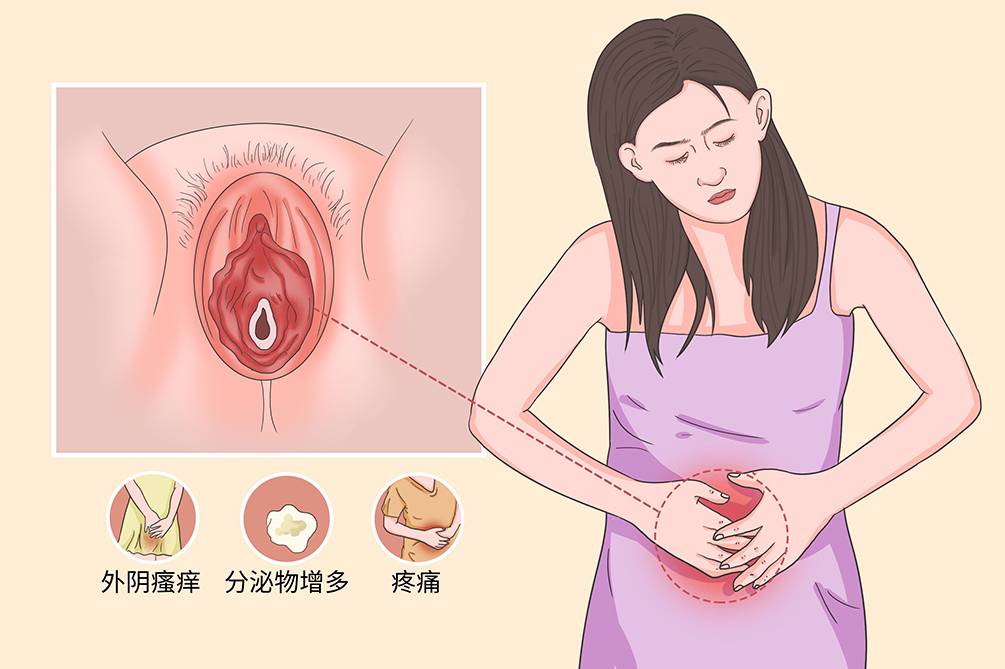

急性外阴炎

急性外阴炎属于妇科疾病,指外阴部皮肤或黏膜发炎。由于外阴与尿道、肛门邻近,局部潮湿,易受污染,行动时又受两腿摩擦,故各该部的炎症均可波及外阴。本病常表现为瘙痒、阴道分泌物增多、阴道痛、阴道烧灼感,主要通过药物治疗改善,预后尚可。

- 就诊科室:

- 妇科

- 是否医保:

- 否

- 英文名称:

- Acute vulvitis

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 急性宫颈炎、盆腔炎

- 治疗周期:

- 一周

- 临床症状:

- 外阴瘙痒、阴道分泌物增多、疼痛、烧灼感

- 好发人群:

- 抵抗力低下者、外阴阴道有损伤者、有多个性伴侣者

- 常用药物:

- 甲硝唑、可的松油膏

- 常用检查:

- 白带常规、阴道分泌物培养、血沉检查

急性外阴炎的常见病因包括阴道分泌物刺激,其它刺激因素,如糖尿病人的尿液等以及混合感染等。本病可通过性接触传染,好发于抵抗力低下者、外阴阴道有损伤者、有多个性伴侣者、生活工作环境不佳者,可由自身免疫力低下、高危环境接触、外阴阴道破损诱发。

阴道分泌物刺激

包括阴道分泌物增多流至外阴刺激以及月经或月经垫、内裤等的刺激。

其它刺激因素

如糖尿病人的尿液、尿瘘患者长期受尿液的侵渍、肠癌患者有时受粪便的刺激、肠道蛲虫引起。

混合感染

常见病原菌为葡萄球菌、链球菌和大肠杆菌等。

自身免疫力低下

感染后并非全部发病,根据机体抵抗力高低、病菌数量等决定发病与否。

高危环境接触

避免滴虫、霉菌等致病菌感染。

外阴阴道破损

生殖道的外部保护屏障受损,这时易感染。

急性外阴炎为临床上常见病,目前暂无明确的流行病学数据。

急性外阴炎可通过性接触传染。

抵抗力低下者。

外阴阴道有损伤者。

有多个性伴侣者。

生活工作环境不佳者。

急性外阴炎常见症状为外阴皮肤瘙痒,烧灼感和疼痛,在活动、性交和排尿后加重,急性期红肿、充血、痛痒,外阴发生开裂,苔藓化,有些患者小阴唇内侧肿胀、充血、糜烂和成片湿疹。

急性外阴炎常见症状为外阴皮肤瘙痒,烧灼感和疼痛,在活动、性交和排尿后加重,急性期红肿、充血、痛痒,外阴发生开裂,苔藓化,有些患者小阴唇内侧肿胀、充血、糜烂和成片湿疹。非特异性外阴炎搔抓后局部疼痛,严重者形成溃疡或湿疹,溃疡周围有明显炎症。慢性炎症可使皮肤增厚、粗糙、皲裂。部分患者可出现外阴溃疡,伴发热、腹股沟淋巴结肿大及全身不适。

急性宫颈炎、盆腔炎

急性外阴炎没有及时治疗,可能上行感染引起宫颈炎、盆腔炎。

败血症

极少数患者当急性外阴炎导致外阴溃疡时,可经血行传播导致败血症,引起体温升高、脉搏快、血压下降、休克等症状。

如急性外阴炎患者出现外阴瘙痒、分泌物增多、阴道痛、烧灼感或合并有急性感染或败血症时需要及时到妇科就诊,通过白带常规、分泌物培养、血沉检查确诊。本病需要与宫颈炎及外阴白斑进行鉴别。

有典型症状者,如外阴瘙痒、分泌物增多、阴道痛、烧灼感应及时就诊查明原因。

已经确诊的患者,出现体温升高、脉搏快、血压下降、休克等症状,需要立即就诊。

急性外阴炎患者需要到妇科就诊。

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?(如外阴瘙痒、溃疡、阴道分泌物增多等)

现居住地在哪里、居住环境、工作环境怎么样?

既往接触史?

是否经过治疗?

白带常规

可发现霉菌、滴虫等病原体。

分泌物培养

可发现梅毒、疱疹的病原体。

血沉检查

主要判断是否存在急性感染。

阴道镜、宫颈TCT检查

是急性外阴炎特异性的检查方式。

本病可由患者的症状体征如外阴瘙痒、溃疡等症状结合及实验室检查,如白带常规、分泌物培养,出现霉菌、滴虫、梅毒、疱疹等病原体而确诊。

宫颈炎

亦有白带异常、性交出血等症状,有宫颈溃疡的体征,通过宫颈TCT检查、宫颈活检鉴别。

外阴白斑

外阴有白色褪色样改变,也有瘙痒、灼烧等症状,经组织活检可确诊。

急性外阴炎的治疗以药物为主,如涂抗生素软膏或可的松油膏、甲硝唑、克林霉素等抗生素治疗,一般治疗周期为1周。

局部用药,可于擦干外阴后局部涂抗生素软膏或可的松油膏。

急性期应禁止性生活,必要时给抗生素如甲硝唑、克林霉素治疗。

本病一般无需进行手术治疗。

急性外阴炎经有效且规范的积极治疗,预后较好,不影响自然寿命。本病患者需要在治疗中的前3个月,每月复诊一次,如治愈后出现症状复发,需要立即就诊。

急性外阴炎经过积极有效治疗可以达到治愈的效果。

本病经有效且规范的及时治疗,治愈后不会影响自然寿命。

急性外阴炎患者需要在治疗中前3个月,至少每1个月复查一次。治愈后无症状、无高危接触史不用常规复查,如出现症状复发,则应立即就诊。

患有急性外阴炎者忌食辛辣、煎炸等刺激性食物,忌甜腻厚味食物,忌饮酒。

宜食用鲜奶、富含维生素B和微量元素的粗粮,含有丰富维生素E的黄豆芽和绿豆芽,以及富含蛋白质的肉类等。

急性外阴炎患者日常要注意休息、多饮水以及性生活节制和保持外阴清洁。需要特别注意的是,急性外阴炎患病期间禁止性生活,症状反复发作者要考虑合并其他疾病的可能。

注意休息及营养,避免进食刺激性食物。

多饮水,多进食蔬菜和水果。

平时性生活要节制,治疗期间禁止性生活。

保持外阴清洁,每日清洗外阴,使用棉质内裤,患者的毛巾、内裤等衣物要隔离洗涤,用开水烫洗。

急性外阴炎易于传播,治疗后易复发,必须重视预防。应注意个人卫生,患者伴侣也应做检查,发现有滴虫者,应一同治疗。

培养良好生活习惯,保持外阴清洁,避免多个性伴侣,防止性接触传播。

增强身体免疫力,在健康情况下,及时感染也不易发病,但如全身情况差,尤其外阴阴道有损伤,局部抵抗力降低时,易引起急性外阴炎。

及时治疗基础疾病,以免引起免疫力下降,容易诱发感染。

平时注意清洗外阴,勤换洗内衣裤。

4448点赞

参考文献

[1]沈铿,马丁.妇产科学[M].人民卫生出版社,2015:477.

[2]谢幸,苟文丽.妇产科[M].北京:人民卫生出版社,2019:248.