变形性骨炎是一种以骨破坏与骨增生交错为主要改变的慢性骨重建异常性疾病。其发病具有明显的地域性,在欧洲较为常见,亚洲及国内罕见。其病变特点是病灶处所有骨重建过程(吸收、形成和矿化)增加,由于过高的破骨细胞活性及破骨细胞数量增加引起高速的骨溶解,并导致成骨细胞增多和骨形成过多,形成的新骨常常是交织状而非板状,结构脆弱,骨盐及胶原的转换率增加,骨髓纤维化和血管过多致使骨局限性膨大。本病经治疗可缓解症状,预后较好。

- 就诊科室:

- 骨科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- paget's disease

- 疾病别称:

- 畸形性骨炎、Paget综合征

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 具有遗传倾向

- 并发疾病:

- 骨关节炎、心力衰竭、骨肉瘤

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

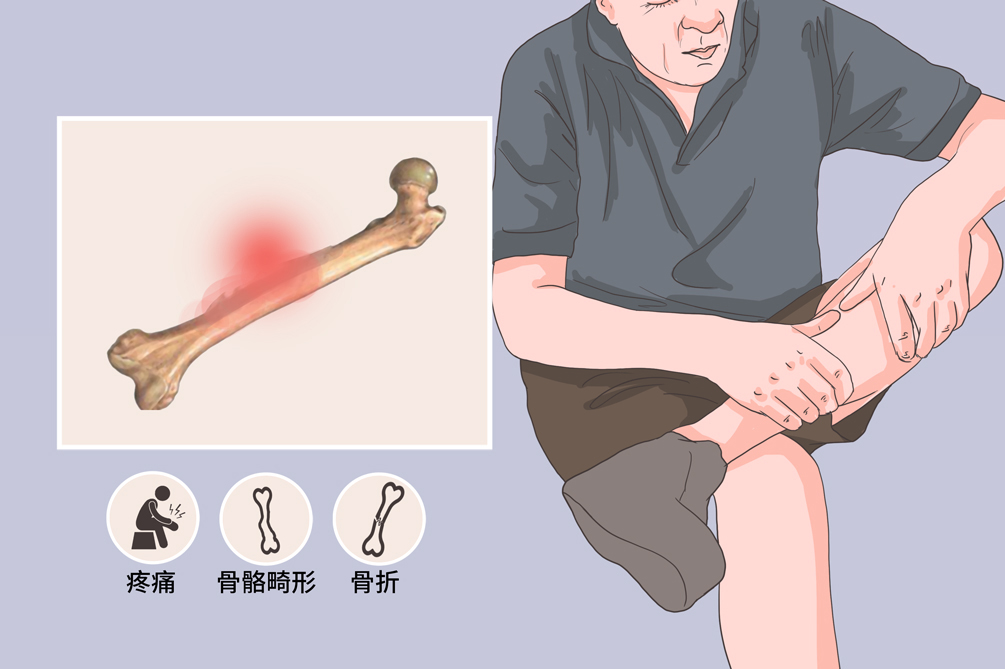

- 临床症状:

- 疼痛、骨骼畸形、骨折

- 好发人群:

- 40岁以上成人、有家族遗传史的人

- 常用药物:

- 双膦酸盐、降钙素、普卡霉素

- 常用检查:

- 血生化检查、X线拍片、CT

变形性骨炎的具体病因尚不明确,可能是病毒感染与遗传因素共同作用的结果,大于40岁及有家族史的人群发病风险最高。

病毒感染

人类用电子显微镜发现,在病变部位破骨细胞的胞质和胞核中有副黏病毒家族中的RNA病毒核壳体存在,推测副粘病毒感染可能与本病有关。随后人们在骨巨细胞肿瘤和骨石化的成骨细胞中也发现了类似结构。

遗传因素

15%~30%的病人有阳性家族史,提示本病有遗传倾向。有人报道本病为常染色体显性遗传,也有报道本病与HLA-DQw1抗原有关,但均未得到广泛验证。

其他

患者有先天性结缔组织代谢缺陷。另外,新骨形成消耗钙,刺激甲状旁腺分泌,继发甲状旁腺功能亢进,本病患者伴有甲状旁腺瘤较一般人多见。

据资料显示,其发病率因地区、种族、年龄不同而有很大差异,在西欧、澳大利亚、新西兰等地区多见,在非洲、东亚(包括中国)极少见。常发生于40岁以上者,男女均可发病,15%有家族史。

40岁以上人群

变形性骨炎的发病随年龄而上升,多发生于40岁以上的人群。

有家族遗传史的人

该病患者中15%有家族史,有家族史的人群较普通人群患病几率高。

10%~20%的变形性骨炎患者并无临床症状,有症状者主要表现有疼痛、骨畸形变和骨折。骨骼畸形还可以引起其他症状,如大脑供血不足、听力减弱、头颅增大,还会引起骨关节炎等严重并发症。

骨痛

大部分病例表现为骨痛,其中一半表现为关节痛。关节痛由骨关节炎所致,常见于膝关节、髋关节和脊柱。少数患者表现为单骨性,主要在胫骨和髂骨,也可是多骨性。后者的症状较严重,一般为钝痛或烧灼样痛,以夜间和休息时明显,偶为锐痛或放射样痛,负重时可使下肢、脊柱和骨盆疼痛加重。

骨畸形变

本病可累及人体的任何骨骼,最常累及的骨骼依次为骨盆、腰椎、股骨、胸椎、骶骨、颅骨、胫骨和肱骨等。四肢长骨的畸形变可引起骨弯曲,导致继发性骨关节炎。发生在面骨的畸形变不甚明显,但可导致牙齿拔除、义齿安装困难等。颅骨累及时可引起耳聋和脑神经损伤。颅底骨受累后可引起扁颅底、颅底内隐、脑积水、椎基底动脉供血不足等。脊柱累及可引起脊髓损伤、神经根压迫症状和马尾综合征等。

骨折

本病病变处骨质变脆,可引起自发性或轻微外伤后骨折,尤其在四肢长骨,常为横断性骨折。

股骨和胫骨等下肢长骨可出现膝内翻、下肢外旋、胫骨向前向外弯曲、髋或膝关节活动明显受限,肢体长短不对称,腰椎侧弯,关节变硬,张力增加,外伤后愈合困难,易形成骨折。

严重骨痛者在局部可发现体温上升、骨内压增大,伴疲乏无力,甚至衰竭或嗜睡。

骨关节炎

一般是在原发疾病基础上发生的继发性改变,一种以关节软骨损害为主,并累及整个关节组织的最常见的关节疾病,表现为关节疼痛、僵硬、肥大及活动受限,好发于膝、髋、颈椎和腰椎等负重关节及远端指间关节、近端指间关节、第一腕掌关节和第一跖趾关节。

心力衰竭

由于全身畸形性骨炎导致心脏泵血功能受损,心排血量不能满足全身组织基本代谢需要,主要表现为呼吸困难、活动受限、体液潴留等。

骨肉瘤

多为继发性骨肉瘤,主要症状为局部疼痛,多表现为持续性的疼痛,并逐渐加重,在夜间尤重。可伴有局部肿块,附近的关节活动受限,局部表面皮肤温度升高,静脉怒张等。

耳聋

颅骨病变压迫听神经,可导致听力受损,逐渐引起耳鸣、听力减弱,甚至出现耳聋。

出现疼痛、骨畸形变和骨折的明显临床症状时,应就诊于骨科,做血生化检查和影像学检查,根据患者的症状和检查结果,诊断是否出现变形性骨炎,需要与退行性关节炎、骨纤维结构不良进行鉴别。

患者出现疼痛、骨骼变形和骨折的症状,应立即就医。

大多患者优先考虑去骨科就诊。

若患者出现骨折,可到急诊科进行就诊。

症状是什么时候开始的?

近期做过检查吗?

有没有其他的疾病史?

家庭成员是否有患有类似的病症?

有没有过敏史?

血生化检查

检查目的是为了查看相关指标—血碱性磷酸酶、血钙、血磷是否在正常范围。血碱性磷酸酶升高有助于本病的诊断,正常时也不排除本病的可能。部分病人血钙升高,血磷稍低。血碱性磷酸酶水平与病变范围和病变的活动程度有关,此外,尿羟赖氨酸也能反映骨重建活动的水平和本病的病变程度。

X线拍片

X线表现具有一定的特征性,如颅骨病变早期X线表现为病变区多个边缘锐利的骨质疏松区,由外板向内板发展,病灶周围为骨硬化带。病变进展期,在板层骨与编织骨之间骨层增厚,形成不规则或棉球状骨影。外板出现疏松时,内板可表现为硬化像,此为本病的X线特征性表现之一。长骨病变,往往是骨皮质先受累出现透亮区,之后在骨海绵质内出现囊状区,使皮质菲薄呈双重轮廓。在病变初始区与正常区交界部,可见到V形或“火焰状”溶骨带,为骨吸收所致。病变进入修复期后,V形分界带被修复组织掩盖,并形成多层状骨膜新生骨,使骨干增粗,并沿力线方向呈粗放的条纹或网状小梁排列,导致长骨弯曲、粗大、畸形。

CT

CT扫描可早期发现微小病变,利于早期诊断;有助于评价颅底侵犯、椎管狭窄及其他神经并发症。

骨组织学检查

表现为破骨细胞和成骨细胞均增加,破骨细胞内可找到核内包涵体。

诊断变形性骨炎主要依据患者的症状、实验室检查和影像学检查。

症状

患者早期多无临床症状,后期可出现骨痛、骨畸形变和骨折等。伴有耳聋或其他颅神经受损症状,上、下肢出现进行性加重的弓状畸形,原因不明的病理性骨折。

实验室检查

血碱性磷酸酶升高有助于本病的诊断,部分病人血钙升高,血磷稍低。

影像学检查

X线显示骨质疏松表现,部分病变区存在病理性骨折。CT扫描可早期发现微小病变,利于早期诊断。

退行性关节炎

退行性骨关节病又称骨关节炎,是由于增龄、肥胖、劳损、创伤、关节先天性异常、关节畸形等诸多因素引起的关节软骨退化损伤、关节边缘和软骨下骨反应性增生。临床表现为缓慢发展的关节疼痛、压痛、僵硬、关节肿胀、活动受限和关节畸形等。通过典型症状以及血生化检查鉴别。

骨纤维结构不良

骨纤维结构不良又称骨纤维异样增殖症。本病可单独累及颅骨,也可同时发生于其他骨骼,如胫骨、股骨、脊椎骨等。由于颅骨广泛明显增厚,致头部外突畸形,常并钝痛或头痛。本病多向颅外发展,若侵及眼眶可使眼球突出,连累上颌骨可致“骨狮面”,病变在鞍区和蝶窦可致视力减退和失明,但无内分泌障碍,血中碱性磷酸酶升高。X线摄片可助诊断,本病恶性变者极少。

无症状的变形性骨炎患者无需治疗,出现明显症状的患者,治疗方法有药物治疗和手术治疗,治疗周期较长,需长期持续性治疗。

双膦酸盐

是治疗多型性骨炎的常用药物,能影响无机离子的流量,并抑制骨细胞的活性,故有治疗作用。

降钙素

降钙素参与人体的钙调节和骨代谢,当患者使用双膦酸盐的副作用较大时,可以使用该药物。

普卡霉素

为细胞毒性抗生素,仅用于严重难治性变形性骨炎,能抑制RNA和蛋白质合成,同时抑制前破骨细胞的活性,缓解疼痛持久。

胰高血糖素

可缓解疼痛,但不良反应大,须静脉用药。

关节置换术

指采用金属、高分子聚乙烯、陶瓷等材料,根据人体关节的形态、构造及功能制成人工关节假体,通过外科技术植入人体内,代替患病关节功能,达到缓解关节疼痛,恢复关节功能的目的。适合部分病理性骨折、严重关节炎、负重骨的严重畸形。

变形性骨炎经治疗可缓解症状,预后较好,一般不会影响自然寿命,进行手术治疗的患者在术后两周之内需要回医院复诊。

本病经过治疗可以改善或者消除症状,但较难彻底治愈。

本病一般不会影响自然寿命。

变形性骨炎治疗结束后两周之内到医院进行血生化、X线拍片和CT的检查,定期监测病情。

变形性骨炎患者应合理、均衡分配各种营养物质,多摄入磷元素、丰富的蛋白质和维生素,忌烟酒和辛辣、油腻、生冷食物。

宜摄入富含磷元素的饮食,还应有丰富的蛋白质和维生素,多吃蔬果,如香蕉、草莓、苹果等。

忌烟酒,忌辛辣、油腻、生冷食物,以避免疾病反复发作。

变形性骨炎患者应按医生的要求定时服药,日常生活中注意安全,保护关节,两周之内到医院进行复诊,定期观察患侧肢体的活动状况,定期进行体温、血压、血糖的测量,以免引起其他不良反应。

降钙素常见的副作用有注射后恶心、皮肤潮红及腹泻等,一般无须停药。普卡霉素可抑制DNA合成,对破骨细胞活性有很强的抑制作用,且起效迅速,但因其毒性反应较大,容易出现恶心、呕吐、肝脏肿大、肾脏损害、血小板减少等,出现严重不适及时就医。

日常防止跌倒,家中需做好防滑措施,适量运动。

进行关节置换术的患者要避免感染,避免熬夜、劳累。

注意观察患侧肢体的活动状况,定期进行体温、血压、血糖的测量,以免引起其他不良反应,如情况出现恶变及时就医。

治疗期间注意保暖,适当的让患侧肢体进行功能锻炼,避免出现严重的功能障碍。

变形性骨炎尚无有效的预防方式,通过适当运动、减少病毒感染和关节损伤等来进行一定程度的预防。同时,每年定期进行体格检查。

预防关节损伤,注意预防肩、膝、踝等关节的损伤,以免日后增加这些关节患变形性骨炎的危险。

注意保暖,疾病高发季节避免前往人多聚集的场所,注意个人防护,降低感染几率。

每天适量运动,避免剧烈运动,以关节及全身不疲劳为度。

4753点赞

参考文献

[1]刘晓艳,李晓玉,邓晓慧,程晓光,张萍.畸形性骨炎伴低血钙、低血磷一例[J].中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2017,10(03):284-289.

[2]万强,张晓东,程毅飞,洪文清.全颅骨畸形性骨炎一例[J].中华神经外科杂志,2014,30(07):689.

[3]郑俊.X线平片诊断畸形性骨炎1例[J].中国医学影像技术,2009,25(06):948.

[4]邓颖,霍亚南.畸形性骨炎一例报道[J].中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志,2016,9(01):65-67.

[5]张萌萌,毛未贤,宋玉庭,吴乃宝.降钙素合成分泌及生理作用[J].中国骨质疏松杂志,2020,26(07):1059-1062.