继发性硬化性胆管炎是继发于以往的上腹部手术,特别是胆道手术的胆管周围纤维组织增生。其特点主要为胆管慢性炎症反应、小胆管纤维性闭塞、狭窄形成以及小胆管的进行性破坏,从而导致肝内胆汁淤积,出现反复发热、腹痛和黄疽,常呈进行性、反复发作或可逆性。若不及时治疗,最终可演变为终末期肝病,总体预后不良。

- 就诊科室:

- 肝胆外科、消化内科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Secondary sclerosing cholangitis

- 疾病别称:

- 继发性胆管狭窄

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 肝硬化、门脉高压症、肝功能衰竭、肝性脑病

- 治疗周期:

- 长期治疗

- 临床症状:

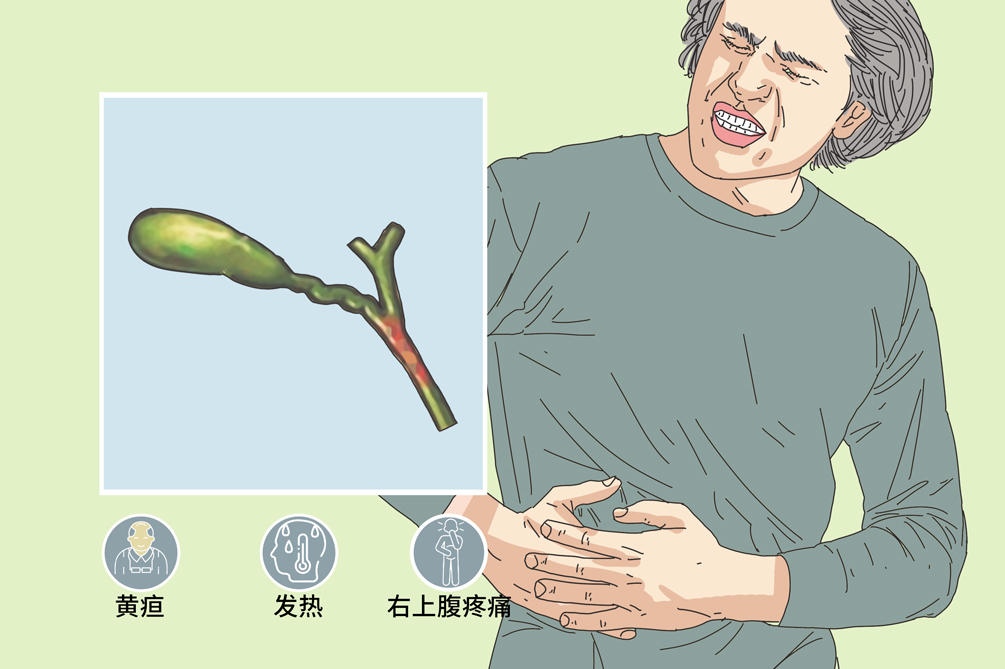

- 黄疸、腹痛、发热

- 好发人群:

- 胆管炎患者、有一次或多次胆道手术史者

- 常用药物:

- 熊去氧胆酸、糖皮质激素

- 常用检查:

- 经内镜逆行性胰胆管造影、肝功能检查、磁共振胰胆管成像、腹部CT

继发性硬化性胆管炎的主要病因为胆管阻塞引起胆汁淤积或胆管炎,促进胆管结石和炎性狭窄的形成,从而引起肝脏病理改变。

肝胆疾病

如由结石、肿瘤等胆管远端阻塞所致细菌性上升性胆管感染。无胆管阻塞伴或不伴免疫缺陷性霉菌性(如隐孢子虫病)或病毒性(如巨细胞病毒)感染。缺血性胆管炎(胆管缺血,如肝动脉血栓形成等所造成的硬化性胆管炎)。胆管盲管综合征。肝纤维囊性病。

其他

如肝动脉输注化疗相关性胆管炎、胆管损伤(包括外科手术所致损伤)、AIDS相关性胆管炎、朗格汉斯组织细胞增多症、接受者抗植入物病,以及其他(嗜酸细胞性胆管炎和滤泡性胆管炎)等,都可以引起肝内、外胆管炎症和纤维化,并可殃及胆管周围组织,包括肝组织等。

反复发作的胆道感染或多次胆道手术

此类因素容易导致胆管炎性反应和闭塞性纤维化,继而引起继发性硬化性胆管炎。

一般认为继发性硬化性胆管炎是一种罕见的疾病,目前无肯定的发病率统计。

本病好发于一次或多次胆道手术史,并伴有长期、反复发作的胆管炎患者。

继发性硬化性胆管炎有明确的病因存在,如胆管结石、胆系手术损伤、十二指肠乳头狭窄等,导致胆系局限型或弥漫性炎性病变。临床表现为持续性或间歇性黄疽及胆道炎症的相关症状和体征。

本病缺乏早期、特异的临床表现,可见胆汁淤积症状和肝功能异常,如右上腹痛,间歇性发生的黄疸,呈进行性加重,肝脾肿大、发热。

后期持续的胆汁淤积可引起黄疸、瘙痒和局限性右上腹不适。

胆汁性肝硬化

胆管阻塞引起胆汁淤积或反复胆管炎,慢性、复发性胆管炎促进胆管结石盒炎性狭窄的形成,从而进一步加重胆汁淤积,最终形成肝硬化。

门脉高压症

肝硬化进程进一步加重,失代偿期出现食管胃底静脉曲张、腹腔积液、脾肿大、脾功能亢进、肝肾综合征等门脉高压表现。

肝功能衰竭

反复胆道梗阻、胆汁淤积,导致肝功能损害,引起肝脏的合成、排泄和生物转化等功能发生严重障碍或失代偿,出现以凝血功能障碍、黄疸、肝肾综合征、腹水等为主的复杂临床症状。

肝性脑病

肝硬化病程进展,肝功能损害加重,由于感染等诱发因素,导致组织缺氧,神经毒质产生增多,脑组织对各种毒性物质的敏感性增加等原因,导致中枢神经功能失调,临床表现为意识障碍、行为失常和昏迷。

有胆道手术病史或胆道炎症的患者,经常出现不明原因的腹痛、发热、目黄、尿黄等症状,需要及早就诊消化内科,检查肝功能等指标,明确是否为继发性硬化性胆管炎,并注意与原发性硬化性胆管炎进行鉴别。

出现不明原因的反复腹部隐痛、乏力、目黄、尿黄症状,应及时就医。

突发剧烈腹痛、黄疸、发热等症状,需要立即就医。

患者可至消化内科、肝胆外科就诊。

腹痛的位置在哪?

最近有无发热情况?

平时小便黄吗?

以前有胆道手术病史吗?

类似腹痛、发热、黄疸的症状以前发作过吗?

实验室检查

肝功能检查提示胆红素和肝脏酶学指标呈进行性升高,其中谷丙转氨酶及谷草转氨酶显著升高。

经内镜逆行性胰胆管造影

即内镜逆行胰胆管造影,作为诊断的金标准,显示胆系多灶性狭窄和节段性扩张,肝内胆管呈“串珠样”或“枯树枝样”,小胆管和终末胆管有充盈缺损或完全闭锁。

磁共振胰胆管成像

即磁共振胰胆管造影,非侵入性检查手段,可明确肝胆管狭窄、扩张等情况,但早期缺乏特征性表现。

腹部CT

可见胆管扩张,诊断价值有限。

组织病理学检查

根据肝移植术后取出的病理学检查显示,小胆管周围明显纤维化,扩张胆管结构破坏,管腔内胆汁淤积,合并感染者可见真菌等病原菌,肝穿在该病的诊断中不是必须。

继发性硬化性胆管炎通过详细的病史采集和辅助检查即能得出诊断,主要依据为:

病史

有一次或多次胆道手术史,或有肝胆疾病史,如细菌性胆管感染,缺血性胆管炎等,以及肝动脉输注化疗相关性胆管炎、胆管损伤等病史。

临床表现

早期缺乏特异的临床表现,可见胆汁淤积症状和肝功能异常,后期持续的胆汁淤积可引起黄疸、瘙痒和局限性右上腹不适。

相关检查

肝内胆管可局部囊状扩张并伴结石。

ERCP示肝内外胆管多病灶纤维化狭窄和阶段性囊状扩张,肝内胆管呈“串珠样”改变,小胆管缺损或完全闭锁等特征性改变。

CT示肝尾状叶增大,肝内胆管结石、脾肿大、肝萎缩。

组织病理学检查可见小胆管周围明显纤维化,扩张胆管结构破坏,管腔内胆汁淤积,合并感染者可见真菌等病原菌。

原发性硬化性胆管炎

两者的临床症状和病理学特征十分相似,但发病原因不同,原发性硬化性胆管炎的病因不明,可能与门静脉菌血症、遗传、免疫因素等有关,表现为胆管壁纤维增生、管壁增厚、管腔狭窄,甚至闭塞,可累及某一段胆管,也可累及整个胆道系统。重,肝脾肿大,发热,晚期可引起肝硬化。继发性硬化性胆管炎有明确的病因存在,如胆管结石、胆系手术损伤、十二指肠乳头狭窄等,导致胆系局限型或弥漫性炎性病变。

对继发性硬化性胆管炎,目前尚无特效治疗方法,且缺乏大样本随机对照临床研究。一般治疗方法主要包括药物治疗、内镜治疗、肝移植和并发症的治疗。治疗的目的是解除梗阻,缓解症状,提高生存率。

熊去氧胆酸

由于治疗肝内胆汁淤积性肝病疗效肯定,目前是治疗继发性硬化性胆管炎常用的药物。

糖皮质激素

糖皮质激素对IgG4相关性肝胆疾病有良好的疗效,可明显改善胆管狭窄,降低肝衰竭的发生率。主要药物为泼尼松。

内镜和手术治疗

包括乳头肌切开、狭窄段扩张和支架置入和反复注入生理盐水等,可获得暂时临床症状缓解和生化指标改善,但胆管狭窄进展无法逆转。

肝移植术

是终末期继发性硬化性胆管炎的唯一有效的治疗方法,术后可提高患者的生活质量、延长生存期。但长期存活率并不高,可能与急慢性器官排异反应及动脉栓塞率较高有关。

继发性硬化性胆管炎总体预后不理想,目前缺乏明确有效的治疗措施,虽有望治愈,但肝移植长期存活率并不高,平均生存期为72个月。

经肝移植治疗患者有望治愈,但肝移植长期存活率并不高,可能与急慢性器官排异反应及动脉栓塞率较高有关。

有报道显示不进行肝脏移植的继发性硬化性胆管炎的患者平均生存期为72个月。

继发性硬化性胆管炎患者需要定期随访复诊,如药物治疗,需要每4周左右复查肝功能等指标。如行肝移植,需要严格服用抗排异药物,严格按照肝移植术后的要求定期复查相关指标。

患者急性期需要禁食,缓解期饮食以高碳水化合物、低脂肪为主,进液量应控制在2000ml以内。同时忌食生冷、高脂、难消化食物,可以适当添加蔬菜、水果,补充维生素B、维生素C、维生素K,如猕猴桃、苹果等。

继发性硬化性胆管炎患者日常应注意保持心情,避免过度劳累,遵医嘱用药,监测肝功能、凝血功能情况。

遵医嘱规律用药,避免自行更改药量。

术后患者应注意保持切口清洁干燥,避免引流管弯折,预防感染的发生。

保持心情舒畅,多交流,家人要给予足够的关心,避免患者出现悲观情绪。

监测肝酶谱、白蛋白、凝血功能等情况,定期检查磁共振胰胆管成像或经内镜逆行性胰胆管造影明确胆管硬化及纤维化、狭窄的进程。

继发性硬化性胆管炎有明确的病因存在,如胆管结石、胆系手术损伤、十二指肠乳头狭窄等,预防的关键在于积极治疗原发病,避免病情迁延。

4015点赞

参考文献

[1]刘玉,刘苏.继发性硬化性胆管炎诊治研究现状[J].国际消化病杂志,2013.33(3).182-185.

[2]赵航,陆伦根.继发性硬化性胆管炎临床研究进展[J].中华消化杂志,2012.32(6).430-432.

[3]马玉红,魏新峰.继发性硬化性胆管炎的诊断和综合治疗[J].辽宁医学杂志,2008,22(6):318-320.

[4]董汉光,付明杰,张东生等.继发性硬化性胆管炎的临床诊治经验[J].临床普外科电子杂志,2016,4(6):50-54.