毛细血管瘤是起源于中胚层先天性毛细血管增生、扩张的皮肤良性肿瘤。可发生于全身各处,以口腔颌面部的毛细血管瘤最常见,占全身血管瘤的60%,躯干占25%,四肢占15%。女性多见,男女比例约为1:3~1:4。治疗上主要根据患者的实际情况来选择治疗方法,主要包括药物治疗、激光治疗、同位素敷贴以及手术治疗等。

- 就诊科室:

- 皮肤科、眼科、肿瘤科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Capillary hemangioma

- 疾病别称:

- 增殖性血管瘤、草莓状痣、分页状血管瘤、单纯性血管瘤

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 出血、感染、压迫、心理障碍

- 治疗周期:

- 短期治疗

- 临床症状:

- 新生儿斑痣、皮肤红色斑块

- 好发人群:

- 婴幼儿

- 常用药物:

- 普萘洛尔、糖皮质激素

- 常用检查:

- 体格检查、超声、瘤体穿刺、组织病理学检查

新生儿斑痣

新生儿斑痣属于表皮变色,出生时即存在,随年龄的增长逐渐长大,需要尽早治疗。

表浅型毛细血管瘤

表现为境界清楚的圆形或椭圆形、圆顶状、大小不等鲜红色或紫色肿物,表面平滑或分页状,形似草莓,质软,压之不褪色。

皮下型毛细血管瘤

表现为正常皮肤下淡蓝色或紫蓝色团块状肿物,表面可见毛细血管扩张,质地柔软,弹性好,挤压后肿物可缩小,松开后大小很快恢复原状。

毛细血管瘤病因不明,可能与遗传基因缺陷、胚胎组织遭受机械性损伤、胚胎发育异常以及雌激素有关。毛细血管瘤常也好发于低体重婴儿、母亲有妊高症者。

毛细血管瘤病因不明,可能与以下因素有关:

胚胎期血管过度增生

毛细血管瘤的形成被认为是从胚胎发育过程中血管母细胞与发育中的血管网脱离,在其它部位残存并过度增生而成。

胚胎期血管发育异常或残留

对于胚胎期血管发育异常或残留,由于种种原因,在血管形成不同时期,由于发育异常或原始血管组织残留,可导致不同类型的血管瘤发生,如在毛细血管网络形成期发育停滞或有血管腔未连通而残留。

体内雌激素偏高

导致毛细血管瘤发生的影响因素很多,其中有关母亲的激素水平与婴儿血管瘤发生的相关关系研究很多,发现怀孕前服用避孕药的母亲的孩子血管瘤发生率明显增高。母亲雌激素水平与孩子血管瘤发生率呈正相关关系,即母亲雌激素水平高的孩子血管瘤发生机会也多。

妊娠期应用黄体酮

母亲雌激素水平与孩子血管瘤发生率呈正相关关系,妊娠期应用黄体酮可能诱发毛细血管瘤。

妊娠期接受绒毛穿刺

绒毛穿刺导致胚胎发育异常或原始血管组织残留,可导致不同类型的血管瘤发生。

妊娠期高血压病

孕期血压升高频繁刺激毛细血管破裂诱发疾病。

胚胎早期机械性损伤

在胚胎早期(8~12个月)胚胎组织遭受机械性损伤,局部组织出血造成部分造血干细胞分布到其他胚胎性细胞中,其中一部分分化成为血管样组织,并最终形成血管瘤。

婴儿出生时低体重

出生时体重过低,可能部分毛细血管未发育正常易诱发疾病。体重每减少500g,患血管瘤的风险可增加40%。

毛细血管瘤是一种常见的皮肤良性肿瘤,发病率为5%~10%。发病存在男女差异,女性多见,男女比例约为1:3~1:4。多见于婴幼儿,新生儿发病率约为1%,占所有血管肿瘤的32%~42%。75%~95%的患者在5~7岁时,可完全或部分自行消退。

低体重婴儿

出生时体重过低,可能部分毛细血管未发育正常。

母亲有妊高症者

母亲有妊高症者,孕期血压升高导致毛细血管破裂诱发疾病。

母亲孕前服避孕药者

怀孕前服用避孕药的母亲的孩子血管瘤发生率明显增高,母亲雌激素水平与孩子血管瘤发生率呈正相关关系。

毛细血管瘤典型症状是皮肤红色斑块,与皮肤表面平齐或稍隆起,边界清楚,形状不规则,大小不等,质地柔软,以手指压迫肿瘤时颜色退去,压力解除后颜色恢复。毛细血管瘤长在特殊部位如眼、咽喉、肢体末端等,容易出现视力障碍、吞咽困难、活动障碍等其他症状,毛细血管瘤常见的并发症有出血、感染和压迫。

新生儿斑痣

新生儿斑痣是一种淡红色或浅蓝色的表皮变色,常位于头顶中线后、颈部、骶部,偶尔见于眉间皮肤。

表浅型毛细血管瘤

表现为境界清楚的圆形或椭圆形、圆顶状、大小不等鲜红色或紫色肿物,表面平滑或分页状,形似草莓,质软,压之不褪色,肿物内部弥漫血管样组织。

皮下型毛细血管瘤

表现为正常皮肤下淡蓝色或紫蓝色团块状肿物,表面可见毛细血管扩张,质地柔软,弹性好,挤压后肿物可缩小,松开后大小很快恢复原状。婴儿啼哭时肿物增大,颜色会加深。

毛细血管瘤长在特殊部位,如眼、咽喉、肢体末端等,容易出现视力障碍、吞咽困难、活动障碍等其他症状。

出血

毛细血管瘤过大或经常摩擦,可能破裂出血。

感染

毛细血管瘤破溃可感染身体其它的器官,造成一些功能损害是很常见的。

压迫

毛细血管瘤会影响患者的颈椎,可发生神经根压迫症状,患者会出现颈部的疼痛、上肢感觉麻木,因此这是一种比较严重的并发症。

心理障碍

因毛细血管瘤可能影响面部的美观,导致患者出现自卑、焦虑乃至抑郁等心理障碍。

当发现不明原因的皮肤红色斑块时应及时就诊肿瘤科,行体格检查、超声、瘤体穿刺、组织病理学检查等明确诊断,注意和血管球瘤、血管肉瘤、血管平滑肌瘤、血管脂肪瘤相鉴别。

当发现不明原因的皮肤红色斑块的情况下需要在医生的指导下进一步检查。

确诊的毛细血管瘤增长速度变快应及时就医。

确诊毛细血管瘤的患者出现血管瘤破裂出血的情况应立即就医。

优先考虑去肿瘤科、皮肤科。

出现视力障碍去眼科。

皮肤红色斑块出现多久了?

目前都有什么症状?(如皮肤红色斑块、出血、感染等)

仔细询问患者母亲有无孕期应用黄体酮或接受绒毛穿刺、妊娠期高血压病等?

既往有无其他的病史?

血管瘤的增长速度如何?

有没有接受过治疗?

体格检查

对于位置表浅的毛细血管瘤,通过视诊斑块的颜色、面积,触诊其硬度、边界,有无压迫、充血等,一般可明确诊断。

超声检查

可以很好的看到血管状态,助于诊断。

瘤体穿刺检查

瘤体穿刺出血可以确诊。

组织病理学检查

主要是切取一部分血管瘤的组织,观察其组织结构以及形态,排除有无恶性肿瘤疾病。

CT或MRI检查

主要目的为了解毛细血管瘤在皮下的深度以及具体范围。

毛细血管瘤典型症状,皮肤红色斑块,与皮肤表面平齐或稍隆起,边界清楚,形状不规则,大小不等,以手指压迫肿瘤时颜色退去,压力解除后颜色恢复。

瘤体穿刺出血可以确诊。

血管球瘤

血管球瘤多指发生在手指、脚趾甲床及其附近的锐性疼痛性肿物,受到寒冷刺激时疼痛会明显加重,通过症状即可与毛细血管瘤鉴别。

血管肉瘤

好发于下肢,质硬,表面皮肤正常,偶见静脉曲张或毛细血管扩张,免疫组化对明确诊断及鉴别诊断有重要意义。

毛细血管瘤患者早期无症状可不予治疗,观察数年,如不消退,或影响功能,或影响美容时,可选择适当的治疗。具体方法根据毛细血管瘤的型别、部位等具体情况而定,治疗方法包括手术治疗、药物治疗和物理治疗。

硬化剂

适用于小的毛细血管瘤,常用硬化剂为5%鱼肝油酸钠溶液或1%~10%柳酸盐溶液,数次后见效。

β受体阻滞剂

适用于浅表型血管瘤,可使用马来酸噻吗洛尔凝胶涂搽患处,或采用普萘洛尔口服治疗。

糖皮质激素

可以口服或者局部注射,临床上常用的药物如泼尼松。

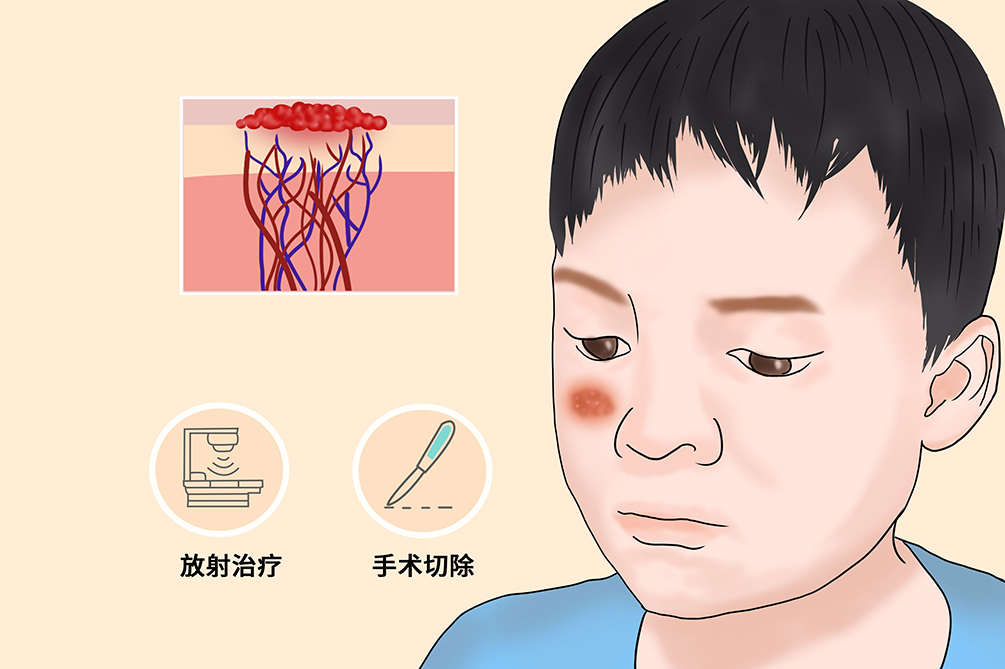

适用于较大的毛细血管瘤或内脏毛细血管瘤,局限者可全部切除,范围广者可部分切除。

激光治疗

曾用氩离子激光、染料激光、铜蒸气激光,近年来用脉冲激光对毛细血管瘤有较好效果。

放射治疗

浅层X线对毛细血管瘤治疗有效果。

冷冻治疗

液氮冷冻,可根据皮损大小和形状,选择适当的治疗方法,但此法易留瘢痕。

同位素敷贴

采用放射性同位素32磷或90锶进行敷贴,治疗部位常见皮肤萎缩或色素异常,现较少应用。

毛细血管瘤是一种良性疾病,大部分随着年龄增长会自行消退。治愈后一般不留后遗症,部分患者术后可能有瘢痕,每年定期复查皮肤检测即可。

毛细血管瘤一般都可以治愈。

毛细血管瘤一般不会影响自然寿命。

术后一般不留后遗症,部分患者术后可能有瘢痕。

患者只需每年定期复查皮肤检测即可。

毛细血管瘤大多发生于婴幼儿,给予适合婴幼儿的饮食即可,但成人毛细血管瘤需进行饮食调理。

成人血管瘤忌海鲜发物,鱼、虾、蟹等腥膻之品会助长湿热,食后能使伤口皮肤瘙痒加重,不利于炎症的消退,故应忌食。

成人血管瘤忌甜腻食物,油腻食物如猪油、奶油、牛油等,高糖食物如巧克力、甜点心等,这些食物有助湿增热的作用,不利于消化,并影响治疗效果。

成人血管瘤宜食用富的食物如橙子、草莓、柚子等,有一定的提高免疫力的作用。

成人血管瘤饮食尽量做到多样化,多吃高蛋白、多维生素、低动物脂肪、易消化的食物。

毛细血管瘤患者的护理以术后促进伤口愈合为主,日常生活中要注意术后伤口的护理等,术后定期监测患处皮肤状态,同时也要注意患者术后的心理疏导。

伤口护理

术后注意伤口周围消毒换药,避免感染,注意卧床休息,避免剧烈运动导致伤口裂开出血。

口服用药

了解各类药物的作用、剂量、用法、不良反应和注意事项,遵医嘱正确服用。若出现不良反应,尽快送往医院治疗。

术后定期到医院进行皮肤检查,监测患处皮肤状态。

对于合并糖尿病的毛细血管瘤术后患者,注意控制血糖避免伤口不愈。

毛细血管瘤的发病原因尚不明确,因此不可能完全预防。但可避免诱因,其为毛细血管瘤的预防重点,孕期女性要注意定期产检、避免服用雌激素、控制孕期血压等。

孕期女性要注意定期产检,可以尽早发现异常。

孕期女性妊娠期避免应用黄体酮或接受绒毛穿刺。

孕期女性注意控制饮食和体重,避免妊娠期高血压病。

孕期女性注意安全,避免孕期受到碰撞。

养成运动的习惯,每日规律、适度的运动有助于提高机体免疫力。

有家族史者注意每年定期全面体检。

4213点赞

参考文献

[1]赵福运.头颈部血管瘤与脉管畸形[M].科学技术文献出版社,2010.

[2]佚名.血管瘤和血管畸形:经验与进展[J].中华整形外科杂志,2007,23(2):81-83.

[3]郑家伟,杨秀娟.血管瘤的治疗选择[J].中国实用口腔科杂志,2009,002(005):274-279.

[4]张学军.皮肤性病科[M].北京:人民卫生出版社.2013:206.