肝上皮样血管内皮细胞瘤

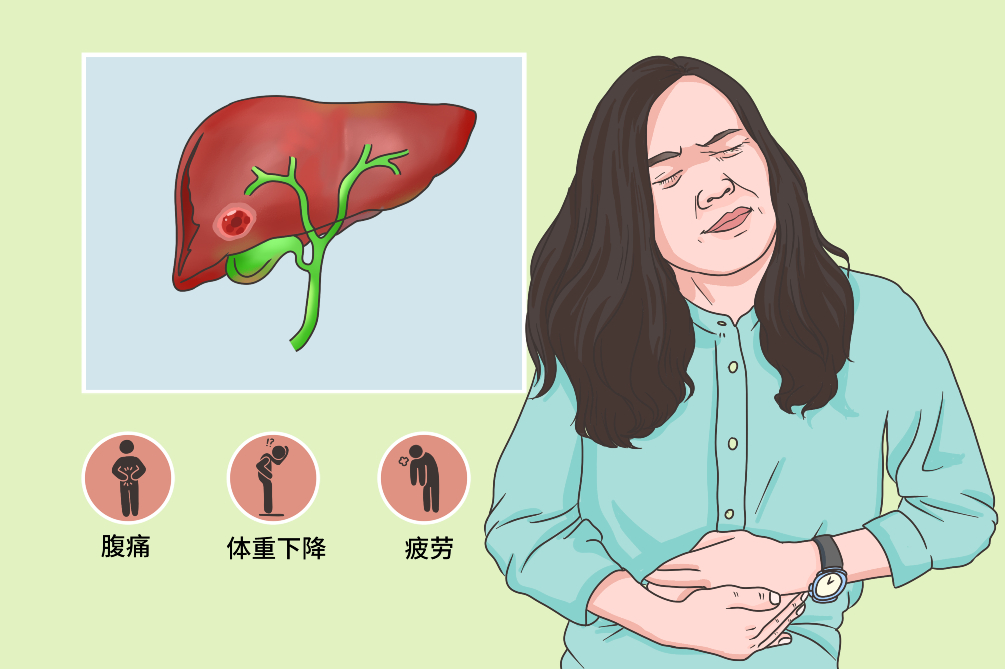

肝上皮样血管内皮细胞瘤为起源于血管内皮细胞的肿瘤,其恶性度介于良性和恶性之间,临床较为少见。其病因尚不明确,发病率低,临床上多数表现为腹痛或体重下降、疲劳、厌食等全身症状,少数患者无症状。目前尚无标准治疗方法,可首选肝外科手术切除,并辅以放疗、化疗等手段,原位肝移植亦可作为选择。肿瘤生长缓慢,预后不一。

- 就诊科室:

- 肿瘤科、肝胆外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- hepatic epithelioid hemangioendothelioma,HEHE

- 疾病别称:

- 肝上皮样血管内皮瘤

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 感染、腹腔内出血、高钙血症、Budd-Chiari综合征

- 治疗周期:

- 2~4周

- 临床症状:

- 腹痛、体重下降、疲劳、厌食、恶心

- 好发人群:

- 女性、病毒性肝炎患者

- 常用药物:

- 沙利度胺、来那度胺

- 常用检查:

- 超声检查、腹部平片检查、腹部CT检查、核磁共振检查、活体组织检查

肝上皮样血管内皮细胞瘤可分为单发型、多发型、弥漫型3类。

单发型

是肝上皮样血管内皮细胞瘤的早期形式,较少见。

多发型

由早期形式进展到多发病灶,较多见。

弥漫型

病灶融合后,形成弥漫性病变。

肝上皮样血管内皮细胞瘤的病因尚不明确,目前医学界普遍认为可能与口服避孕药、性激素失调、肝脏外伤、饮酒、氯乙烯接触史、病毒性肝炎及肝移植后长期服用免疫抑制剂等因素有相关性。而大多数因素的共同点是在分子水平刺激了肝脏血管内皮细胞的增殖,此外染色体易位也作为肝上皮样血管内皮细胞瘤的一个特征标志。

肝脏血管内皮细胞的增殖

大多数发病因素的共同点是在分子水平刺激了肝脏血管内皮细胞的增殖,从而导致肝上皮样血管内皮细胞瘤的发生。

染色体易位

染色体易位导致的基因融合被认为是肝上皮样血管内皮细胞瘤的1个特征标志。

炎症因素

如果患者本身患有乙型肝炎或者其他的肝脏炎症等,如果不治疗或者治疗不彻底,可能会由炎症转化为癌症。

肝脏损伤

肝脏损伤以后,肝脏的保护机制可能会受到破坏,所以容易受到病原体损伤,导致肝脏上皮细胞发生增殖或者变异,出现癌症。

生活习惯

长期饮酒、抽烟,其中的酒精和尼古丁物质容易损伤人的肝脏,可能增加肝上皮样血管内皮细胞瘤的发病风险。

药品因素

口服避孕药,药中可能含有激素或者其他物质刺激肝脏,可能增加肝上皮样血管内皮细胞瘤的发病风险;肝移植术后长期使用免疫抑制剂,导致机体免疫力低下,增大患病风险。

化学因素

长期接触石棉、氯乙烯和二氧化钍,这些物质进入人体刺激肝脏,可能会使肝上皮样血管内皮细胞增殖而引发肝上皮样血管内皮细胞瘤。

肝上皮样血管内皮细胞瘤是一种由上皮样内皮细胞组成的低度恶性血管瘤,是肝血管瘤和肝血管肉瘤间的过渡类型,本病极为少见,很少发生于儿童,女性发病率比男性高,多见于中年妇女。肝上皮样血管内皮瘤发病年龄为12~86岁,平均约50岁,2/3的病人为女性。在我国经济发达城市及西北地区,肝上皮样血管内皮细胞瘤发病率相对较高。

女性

尤其是妊娠期女性,胎盘生长因子和17-β雌二醇受体水平可显著上升。其中胎盘生长因子通过与血管内皮生长因子1结合,加速血管内皮生长因子1诱导的血管生成,导致肿瘤快速生长。

病毒性肝炎患者

病毒性肝炎是由肝炎病毒感染导致的传染性疾病,长期或反复作用易对肝造成损害,可能增加肝上皮样血管内皮细胞瘤的发病风险。

肝上皮样血管内皮细胞瘤的临床表现多样,多数表现为腹痛或体重下降、疲劳、厌食、恶心等全身症状,部分患者伴有消化不良、黄疸等,少数患者无症状,往往在体检时偶然发现,晚期病人则全身衰竭。术后常出现感染、腹腔内出血、高钙血症、Budd-Chiari综合征、激素水平异常等并发症。

腹痛

会阵发性疼痛,或持续疼痛伴阵发性加剧。疼痛常发生在饱餐、进食油腻食物后。

体重下降

食欲不振、厌食、恶心等消化道症状导致患者体重下降。

疲劳

面容憔悴、面色萎黄、精神不振、少气懒言。

厌食

该病可导致胃肠动力不足(功能性消化不良),从而引起厌食。

恶心

主要表现为上腹部的特殊不适感。

肝脏肿大

当患者肝脏发生病变的时候,肝脏表面可能会形成脓肿,导致肝脏肿大,在进行体格检查的时候,一般可以触摸到患者肿大的肝脏。

急腹症

当肿瘤增大到一定的程度时,可能会发生破裂,当肿瘤破裂以后,血液可能会流进体内,对腹膜造成感染,出现急腹症。

消化不良

该病导致的器质性消化不良。

黄疸

该病引起的胆红素代谢障碍的综合性病理过程,表现为皮肤、巩膜黄染。

感染

肝上皮样血管内皮细胞瘤常采用手术治疗,感染是腹腔手术常见的并发症之一。一般是由于手术中无菌操作不严格,患者皮肤、腹腔或肝胆管系统存在感染灶,在手术中病原菌污染创口、腹腔,甚至腹腔内器官造成感染,严重者可能导致全身急性炎症反应,感染性休克。

腹腔内出血

腹腔内出血也是肝上皮样血管内皮细胞瘤术后常见的并发症之一,一般发生在术后一天之内,多数是因为术中止血不彻底或血管扎线脱落而导致的,由于肝脏组织血运丰富,肝血管瘤内部结构复杂,如果不能很好的结扎止血,很可能导致局部渗血或严重出血。由于血液是人体自身的组织,腹腔内少量渗血不会引起明显的症状,大量出血会引起患者出现低血压休克,需要格外重视,发现有活动性出现,应积极行剖腹探查,找出出血部位。

高钙血症

肝上皮样血管内皮细胞瘤可引起甲状旁腺激素相关蛋白质水平升高,导致高钙血症。

Budd-Chiari综合征

少数患者会出现Budd-Chiari综合征,即肝静脉或从肝静脉至右心房的下腔静脉发生阻塞,可表现为腹痛、腹水和疼痛等。

激素水平异常

肝上皮样血管内皮细胞瘤可导致激素水平异常,特别是孕期女性患者,胎盘生长因子和17-β雌二醇受体水平显著上升,胎盘生长因子可间接诱导血管生成,导致肿瘤快速生长。

肝上皮样血管内皮细胞瘤早发现、早诊断、早治疗很重要,对于有疑似肝上皮样血管内皮细胞瘤临床表现的患者应该及时就诊。需做超声、腹部平片、腹部CT、核磁共振、活体组织、肝功能、血清甲胎蛋白测定等检查,主要依据肝脏病理切片进行明确诊断。本病需与肝内胆管细胞癌、肝转移瘤、肝细胞肝癌、肝血管肉瘤疾病鉴别。

定期体检非常有必要,一旦体检中发现肝上皮样血管内皮细胞瘤的体征都需要在医生的指导下进一步检查。

发现腹痛、体重下降、疲劳、厌食、恶心等症状,高度怀疑肝上皮样血管内皮细胞瘤时,应及时就医。

已经确诊肝上皮样血管内皮细胞瘤且进行了手术治疗的患者,若出现感染、腹腔内膜出血等症状,应立即就医。

肝上皮样血管内皮细胞瘤患者优先考虑去肿瘤科就诊,也可去肝胆外科就诊。

上腹部有无受到外伤,尤其是肝区?

腹痛是一过性还是持续的?

目前都有什么症状?(如腹痛、体重下降、疲劳、厌食、恶心等症状)

有没有吃过什么药物或曾接受何种治疗?效果如何?

既往有无其他的病史?

超声检查

超声可作为首选检查方法,常见为肝内多发、分布于肝包膜下的低回声团块,超声造影时肿块动脉期表现为环状强化,门脉期及延迟期为低增强。

腹部平片检查

腹部平片显示肝脏布满钙化区,类似结肠癌肝转移。

腹部CT检查

CT检查确诊率高,CT平扫可见特征性的肝包膜回缩征;增强后动脉期可见中央低密度,边缘高密度的晕环征。

核磁共振检查

核磁共振检查表现为肿瘤外围为丰富的肿瘤细胞,而中心被大量黏液基质或坏死组织取代。病灶边缘T1高信号T2低信号环。

活体组织检查

活检是上皮样血管内皮细胞瘤的重要诊断依据,组织病理学显示肿瘤为灰白色针尖样组织块,HE染色显示小块圆梭形上皮样细胞肿瘤,瘤细胞呈条索状,胞浆空泡状,内含红细胞。

肝功检查

肝上皮样血管内皮细胞瘤的部分患者会出现血清转氨酶、血清碱性磷酸酶、血清胆红素水平升高等现象。

血清甲胎蛋白测定

肝上皮样血管内皮细胞瘤患者血清甲胎蛋白水平一般在正常范围内。

肝功检查

肝上皮样血管内皮细胞瘤的部分患者会出现血清转氨酶、血清碱性磷酸酶、血清胆红素水平升高等现象。

血清甲胎蛋白测定

肝上皮样血管内皮细胞瘤患者血清甲胎蛋白水平一般在正常范围内。

肝同位素扫描

通过该检查可以看见肝脏多个充盈缺损。

肝动脉造影

通过该检查可以看到有多处大小不等的少血管区,肝窦清除缓慢。

肝上皮样血管内皮细胞瘤主要依据肝脏病理切片才能明确诊断。若肉眼可见结节呈浸润性生长的灰白色质韧肿物,镜下可见由圆形、卵圆形的上皮样细胞和梭形或星状的树突状细胞组成的肿瘤细胞,且异型性不明显,肿瘤间质由黏液玻璃样变的纤维硬化区构成,则可明确诊断为肝上皮样血管内皮细胞瘤。

肝内胆管细胞癌

肝内胆管细胞癌是指起源于二级胆管及其分支上皮的腺癌,多包绕胆管或沿胆管走行生长,肿瘤周边多可见扩张的肝内胆管,肿瘤标志物测值升高更多见。核磁共振检查时T1表现为低信号病灶,T2表现为外周高信号;肝上皮样血管内皮细胞瘤病灶边缘T1高信号T2低信号环,由此可进行鉴别。

肝转移瘤

肝转移瘤散在分布,无好发于肝包膜下的趋势,位于肝包膜附近的转移瘤常伴肝包膜局限性膨突。当肝上皮样血管内皮细胞瘤表现为多发结节时,易被误诊为肝转移瘤,可通过影像学检查对两者进行鉴别。在影像学上,肝转移瘤出现不规则的中心坏死,增强扫描表现为环形强化,肿瘤周边强化一般高于肝实质;而肝上皮样血管内皮细胞瘤表现为中心较规则的坏死区,肿瘤周边较厚的区域强化仍低于肝实质。

肝细胞肝癌

肝细胞肝癌是一种高死亡率的原发性肝癌,其动态增强扫描特点为“快进快出”,与肝上皮样血管内皮细胞瘤的强化方式不同,且其可侵犯门静脉或肝静脉,并出现静脉内癌栓形成。大部分肝细胞肝癌患者的甲胎蛋白有明显升高,而肝上皮样血管内皮细胞瘤患者的甲胎蛋白一般在正常范围内,由此可进行鉴别。

肝血管肉瘤

肝血管肉瘤好发于老年男性,与肝上皮样血管内皮细胞瘤相比,其恶性程度更高,肿瘤体积较大,易变性,易出血、坏死及囊变,密度/信号多混杂。强化方式类似于肝血管瘤,呈渐进性强化,与肝上皮样血管内皮细胞瘤的强化方式不同,且常有明显的恶性临床体征及远处器官的转移。

因肝上皮样血管内皮细胞瘤发病率低,临床表现多变,目前尚无标准治疗方法,故临床上治疗具有多样性。初期可首选肝外科手术切除,并辅以放疗、化疗等手段。无法切除的患者,无论是否存在远处转移,原位肝移植亦可作为选择。治疗周期约为2~4周,受病情严重程度、治疗方案、治疗时机、年龄体质等因素影响,可存在个体差异。

沙利度胺

为免疫抑制剂,具有免疫调节、抗炎和抗血管生成等作用,可通过抑制恶性血管内皮细胞的增殖而对肝上皮样血管内皮细胞瘤产生持久的疗效。

来那度胺

为抗肿瘤药物,具有抗肿瘤、抗血管生成、促红细胞生成和免疫调节等作用。可以通过多种途径发挥抗肿瘤活性,它能通过抑制血管内皮生长因子(VEGF)从而抑制肿瘤细胞的血管生成,也能直接抑制肿瘤细胞的增生,诱发异常细胞的分解。

广泛切除术

目的为彻底切除肿瘤。对于早期发现的、单发的或局限于肝段或肝叶的肝上皮样血管内皮细胞瘤,根治性切除手术是首选,多能获得较好的预后。

肝移植

对于不可手术切除的患者,肝移植是较为理想的选择。因为肝移植能最大限度的切除肿瘤及硬化的肝脏,从根本上消除肝上皮样血管内皮细胞瘤产生的土壤;同时可避免出现肝切除术后肝功能衰竭等严重的并发症。但其面临的最大问题仍是移植术后的肿瘤复发。

主要是用放射线来治疗网膜肿瘤,属于局部的治疗,能够尽可能的保留周围正常组织。可以起到解决患者肿瘤压迫、缓解疼痛的作用,能够延长患者的生存时间,保证生活质量,提高患者的治愈率。

发生肿瘤转移者,可进行化疗治疗。及时提供化学药物来治疗肝上皮样血管内皮细胞瘤,如具有抑制新生血管形成的沙利度胺和来那度胺可通过抑制恶性血管内皮细胞的增殖而对肝上皮样血管内皮细胞瘤产生持久的疗效。

介入治疗

介入治疗将影像诊断和临床治疗融为一体,在CT、超声和磁共振等影像设备的引导和监视下,能够准确地直接到达病变局部。同时无需开刀,无创口或仅需几毫米的皮肤切口,就可完成治疗。具有准确、安全、高效、适应症广、并发症少等优点。成人患者均只要局部麻醉即可,减少了麻醉的风险;对不能耐受手术的高龄危重患者或者无手术机会的患者,介入也能很好地治疗。

康复治疗

肿瘤可能会给患者带来很大的心理创伤,致使精神失调或失常,从而减弱或丧失生活及工作能力。在对肝上皮样血管内皮细胞瘤患者采取积极的、合理的治疗并使肿瘤得以控制或消除之后,提高生存率,延长生存期,改善生活质量,是现阶段肝上皮样血管内皮细胞瘤患者康复的主要目的。

肝上皮样血管内皮细胞瘤可治愈,治愈率约45%,其预后难以预料,少数患者发病后未经治疗也能长期存活,是否与自身免疫有关,目前不能肯定。

肝上皮样血管内皮细胞瘤能治愈,治愈率约45%。

肝上皮样血管内皮细胞瘤平均1年生存率为88%~100%,5年生存率为23%~83%。

肝上皮样血管内皮细胞瘤一般无后遗症,若未能得到有效治疗,则可能出现肝功能衰竭。

肝上皮样血管内皮细胞瘤患者术后1个月复查,检查肿瘤是否复发,并需要长期密切随访。

肝上皮样血管内皮细胞瘤患者宜高蛋白、高维生素、低脂饮食,保证蛋白质摄入。多吃清淡、易消化的食物,忌浓茶等刺激性食物及烟熏、腌制、霉变食物。主食粗细粮搭配,以保证营养平衡。

宜吃健脾和胃的水果,如山楂有健胃、消积化滞、舒气散瘀之效。

宜吃消积化食的蔬菜,如山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质,有利于脾胃消化吸收功能。

宜吃高蛋白、高维生素的食物,如粳米中的蛋白质、脂肪、维生素含量都比较多,多吃能降低胆固醇,减少心脏病发作和中风的几率,有脂肪、钙、磷、铁及B族维生素等多种营养成分。

忌吃坚果类的食物,如瓜子可以引起上火咽干,肠胃的负担,消化不好等,注意多喝汤,忌辛辣。

忌吃油腻的肉食,如栗子油性大不好消化,容易引起肠胃积食,异常的腹泻等。

忌吃发性的肉食,油炸的食物引起消化不好,造成胃火旺影响鼻咽部,造成肠胃的负担引起病情加重。

肝上皮样血管内皮细胞瘤患者需注意遵医嘱服药,卧床休息,保持良好的心态,增强信心,积极治疗。

遵医嘱服药

忌滥用药物,以免损伤肝功能。

注意活动与休息

避免劳累,注意劳逸结合。

做好心理护理

避免情绪剧烈波动,积极配合治疗。

复诊时进行超声或腹部CT,检查是否还有肝上皮样血管内皮细胞瘤的肝包膜回缩征等特征表现。如果出现异常要及时就诊,同时也要定期复查,防止癌症复发或转移。

心理疏导

患者在确诊肝上皮样血管内皮细胞瘤后容易受到心理打击,应给予心理疏导,避免其过于焦虑,以减轻心理因素对疾病恢复的影响。

接受化疗的患者,治疗期间或治疗后,可能会出现骨髓抑制、胃肠道反应等异常,出现白细胞和血小板减少、恶心、呕吐、腹泻等症状,可遵医嘱服用药物缓解不良反应,鼓励患者多饮水,以加速药物从体内排出。

接受放疗的患者,治疗期间或治疗后可能有肝功能损害,出现肝脏突然肿大、大量腹水、黄疸等,患者可遵医嘱服用保肝利尿药物,用药期间应监测肝功、离子变化。

手术创口应定期换药,换药时应注意创面是否有红肿、破溃等。术后应遵医嘱服用抗感染药物。

术后注意观察腹部体征的变化,伤口处的敷料有无渗出,引流管是否通畅等。

由于肝上皮样血管内皮细胞瘤病因不明,目前还没有特异而有效的预防方法。但建立良好的生活习惯对预防疾病发生或避免疾病进一步加重有益处。

筛查的年龄

对于30~40岁的成年女性,尤其是妊娠期女性,宜及早开始进行肝上皮样血管内皮细胞瘤筛查。

筛查的方法

超声检查和腹部CT检查是检测肝上皮样血管内皮细胞瘤最常用、最有效的方法。若超声可见分布于肝包膜下的低回声团块,超声造影时肿块动脉期表现为环状强化,门脉期及延迟期为低增强,CT平扫可见特征性的肝包膜回缩征,增强后动脉期可见中央低密度,边缘高密度的晕环症,则可能患有肝上皮样血管内皮细胞瘤。

改变不良饮食习惯,饮食宜清淡,少吃脂肪含量高的食物,如肥肉、油炸食品等。

遵医嘱使用药物,忌滥用药物,以免损伤肝功能。应注意活动与休息,避免劳累,注意劳逸结合。

积极治疗糖尿病、高脂血症、肝硬化、溶血性贫血等与肝上皮样血管内皮细胞瘤相关的疾病。

定期体检,每年进行一次体检,以便于及早发现肝上皮样血管内皮细胞瘤。

远离放射源,少去环境污染的地方,保持营养充沛,增强体重。

参考文献

[1]张春霞.肿瘤内科学·高级医师进阶[M].北京:中国协和医科大学出版社,2016:333-338.

[2]John E.Niederhuber,James O.armitage,James H.Doroshow,等.临床肿瘤学[M].孙燕,译.北京:人民军医出版社,2016:140-154.

[3]陈易华,王超,蒋锐.5例肝上皮样血管内皮细胞瘤的病理学特点分析[J].临床肝胆病杂志,2018,34(11):2356-2359.

[4]漆德芳,张泰昌.消化系统血管疾病[M].山东科学技术出版社,2004.03:371.

[5]周俊林,赵建洪.影像病例解读[M].甘肃科学技术出版社,2016.10:244.

[6]杨东昌.实用肝胆外科学[M].吉林科学技术出版社,2019.03:85.