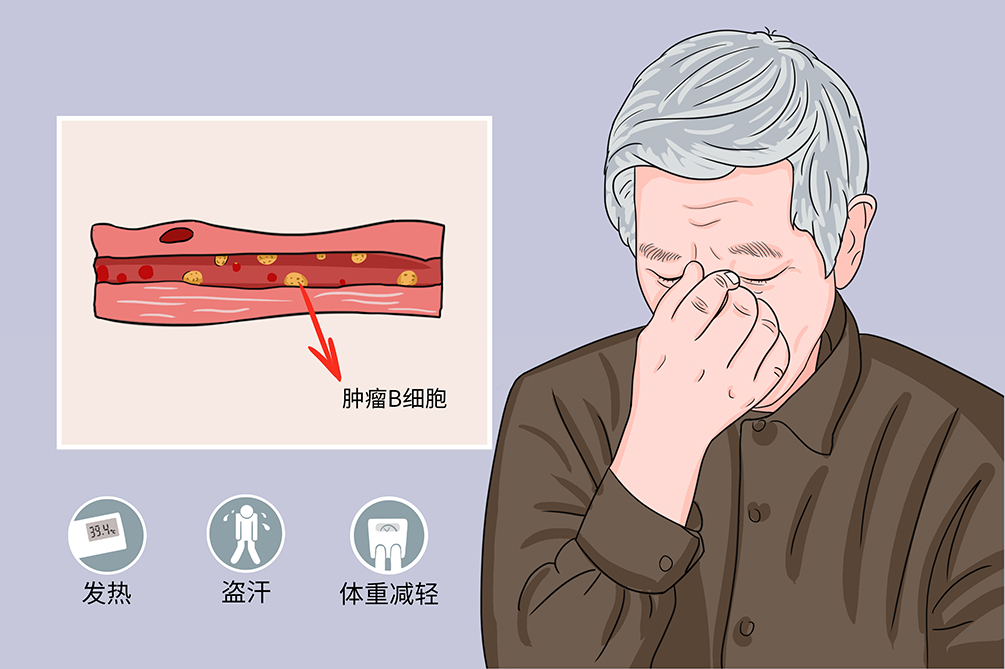

血管内大B细胞淋巴瘤

血管内大B细胞淋巴瘤是一种侵袭性和全身性的疾病,属于非霍奇金淋巴瘤。其特征是大量肿瘤B细胞生长于血管腔内,包括大动脉和静脉。本病常见于中老年,60~70岁多见。该病多使用化学药物进行治疗,部分患者还需进行造血干细胞移植。本病目前不能治愈,患者若不接受治疗,可在短期内死亡。

- 就诊科室:

- 血液科、急诊科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- intravascular large B cell lymphoma

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 严重贫血、严重感染、多脏器功能衰竭

- 治疗周期:

- 终生服药

- 临床症状:

- 发热、盗汗、体重减轻

- 好发人群:

- 血管内大B细胞淋巴瘤家族史、免疫缺陷、感染高危病毒的人群、中老年人

- 常用药物:

- 多柔比星、甲氨蝶呤、阿糖胞苷、利妥昔单抗、泼尼松

- 常用检查:

- 血常规、骨髓穿刺、基因检测、尿常规

血管内大B细胞淋巴瘤的病因尚不完全清楚,可能与免疫缺陷、病毒感染、环境、遗传等因素有关。其中严重联合免疫缺陷症,获得性免疫缺陷,如艾滋病等人群患淋巴瘤的概率增高。EB病毒感染可能与血管内大B细胞淋巴瘤发病有密切关系。物理、化学损伤是发生血管内大B细胞淋巴瘤的常见诱因。

免疫缺陷

包括先天性免疫缺陷,如严重联合免疫缺陷症,和获得性免疫缺陷,如艾滋病。免疫缺陷的人群患淋巴瘤的概率增高。

病毒感染

EB病毒感染可能与血管内大B细胞淋巴瘤发病有密切关系。此外HIV病毒感染者,患非霍奇金淋巴瘤的风险增加,超过100倍。其发病机制病毒可能引起淋巴组织发生变化,使患者易感或因免疫功能暂时低下引起肿瘤。

遗传因素

对于非霍奇金淋巴瘤的患者,其下一代患非霍奇金淋巴瘤的风险增高。

某些物理、化学损伤是淋巴瘤诱发因素。据有关资料统计,广岛原子弹受害幸存者中,淋巴瘤发病率较高。另外,某些化学药物,如免疫抑制剂、抗癫痫药、皮质激素等长期应用,均可导致淋巴网状组织增生,最终出现淋巴瘤。

血管内大 B 细胞淋巴瘤是弥漫性大B细胞淋巴瘤的一个罕见的亚型,本病发病率低,一般在尸检中发现,国内仅报告十余例。血管内大B细胞淋巴瘤临床表现多样,没有明显特异性,极易导致漏诊或误诊。

血管内大B细胞淋巴瘤家族史、免疫缺陷、感染高危病毒的人群。

长期接触化学毒物和放射线时等存在高危环境的人群。

血管内大B细胞淋巴瘤的典型症状为发热、盗汗和体重减轻。部分患者可能侵犯中枢神经和皮肤,表现为相应症状。患者还可能出现严重贫血、严重感染、多脏器功能衰竭等并发症。

一般起病急,进展迅速,患者通常在数天或数周内死亡。这些患者缺少其他类型淋巴的常见临床表现,如淋巴结肿大、肝牌大等。诊断非常困难,很多病例通过尸解才确诊。

神经系统表现

14%~100%患者有神经系统表现,主要表现为局灶性感觉或运动异常、神志改变、快速进展的痴呆、癫痫、偏瘫、构音障、共济失调、眩晕及一过性视力丧失等,但这些表现多无特异性,需与其他神经系统疾病别。

皮肤病变

多发或单灶的斑丘疹、皮下结节、斑块、肿块、紫癜、溃疡等,好发于四肢近端、下腹部和乳房下缘等部位,易被误诊为皮肤感染等疾病。皮肤活检是诊断本病最容易和简便的手段。

不明原因发热

发热是最常见的表现之一,约45%患者以不明原因发热就诊。对于这些患者,通常因积极寻找感染病而延误诊断。

噬血细胞综合征

存在大量以发热、贫血、血小板减少和肝牌大等血细胞综合征为主要表现的本病病例。这些患者常有单核-巨噬细胞系统及骨髓受累,而神经系统及皮肤受累少见。骨髓常表现为淋巴细胞存在于骨髓的血管管腔内及骨随内出现噬血细胞增多。

其他

依据受累脏器的不同还可表现为间质性肺病、肾上腺功能不全、肺动脉高压、肾病综合征、心肌梗死及多关节炎等。

严重贫血

大B细胞侵犯人体内在器官,骨髓外周血受损,则见严重贫血。

严重感染

很多患者到了晚期,免疫状况低下而很多抗肿瘤药物和激素又都是免疫抑制药,放疗也有免疫抑制作用特别是照射肺部时可使局部组织抵抗力低下,因之很易并发感染。

多脏器功能衰竭

由于机体免疫功能的衰竭和肿瘤疾病的进展,或伴有发热等消耗性因素,患者免疫力明显下降,最后出现多脏器功能衰竭而死亡。

神经系统并发症

有75%~85%的病例累及中枢神经系统。累及脑组织常见,累及脊髓相对少见。肿瘤细胞在血管内生长引起的中枢神经系统症状类似于急性缺血性卒中或亚急性脑病,表现为进行性痴呆、记忆障碍、言语障碍或肢体瘫痪等。

一旦血管内大B细胞淋巴瘤患者出现不明原因发热、盗汗、体重减轻或见不明原因出现皮肤结节、红斑,咳嗽、咳血等表现时,应及时就医,多就诊于血液科,做血常规、骨髓象等检查,应注意与弥漫性大B细胞性淋巴瘤等疾病鉴别。

一旦患者出现不明原因发热、神志改变,或见不明原因出现红斑、皮肤结节等表现时,应及时就医。

若患者出现呼吸困难、偏瘫、剧烈头痛、喷射状呕吐、昏迷等症状,应立即立即就医。

本病一般考虑就诊于血液科,症状严重且发病急时需要就诊于急诊科。

目前都有什么症状?(如不明原因的反复发热、不明原因出现皮肤结节、红斑等症状)

发病以来,饮食、睡眠、大小便如何?

家族中是否有家族性疾病?

是否受到过紫外线照射或长期接触杀虫剂等?

是否有其他疾病?(如严重联合免疫缺陷症)

血、尿常规检查

是最基本的检查方法,可有助于医生判断患者的状态,乳酸脱氢酶水平和B2微球蛋白升高。血沉增快,肝脏、肾脏和甲状腺功能异常也较常见。

骨髓病理组织检查

是诊断血液系统疾病必不可少的手段。通过骨髓穿刺,抽取适量骨髓,然后送检。

免疫表型检查

本病的肿瘤细胞表面会表达出特异性的抗原(指可以诱发免疫反应的物质)。肿瘤细胞表达CD19、CD20、CD22、CD79a和单克隆性表面免疫球蛋白。可查到免疫球蛋白基因克隆重排,有助于本病的诊断。

病理组织学检查

对确诊本病极其重要。取肿瘤细胞侵犯的病变组织进行检查,见真皮及皮下组织血管扩张,充以大的肿瘤细胞。可见血管外肿瘤细胞呈灶性集聚。

静脉血液检查

检查的项目较多,如凝血功能、肝肾功能、肿瘤标志物等检查。检查结果,有助于了解机体器官的功能状态,还能辅助本病的诊断。

患者不明原因出现发热、头痛、偏瘫、癫痫、嗜睡、昏迷、皮损形态多样等症状,伴体重减轻、盗汗、无痛性淋巴结肿大等症。

血常规:可有一系或全血细胞减少。

骨髓象:骨髓侵犯时涂片可见淋巴瘤细胞。中枢神经系统受累时有脑脊液异常。

病理组织学检查:系确诊本病的主要依据,淋巴结或受累组织的正常结构被肿瘤细胞破坏;恶性增生的淋巴细胞形态呈异形性、无R-S细胞;淋巴结包膜被侵犯。

PCR 测定基因重排突变:可协助判断淋巴细胞增生的单克隆性。

弥漫性大B细胞性淋巴瘤

弥漫性大B细胞淋巴瘤与血管内大B细胞淋巴瘤同样属于非霍奇金淋巴瘤,根据病理组织活检、骨髓穿刺、免疫学检查以此鉴别,其中弥漫性大B细胞淋巴瘤多为弥漫性浸润,细胞核为正常淋巴细胞的2倍,血管内大B细胞淋巴瘤肿瘤细胞多限于小到中血管。

胸腺大B细胞淋巴瘤

胸腺大B细胞淋巴瘤与血管内大B细胞淋巴瘤同样属于非霍奇金淋巴瘤,根据病理组织活检、骨髓穿刺、免疫学检查以此鉴别,其中胸腺大B细胞淋巴瘤组织学来源为胸腺B细胞,通过这点可与血管内大B细胞淋巴瘤相鉴别。

血管内大B细胞淋巴瘤目前没有最佳治疗方案,需终生服药,化疗药物如多柔比星、甲氨蝶呤、阿糖胞苷等是其主要治疗手段,部分患者还需要造血干细胞移植。

治疗方案有CHOP(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松)、CHOPE(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松+依托泊苷)、BACOD(博来霉素+多柔比星+环磷酰胺+长春新碱+地塞米松+甲氨蝶呤)、ProMACE- Cytabom(泼尼松+多柔比星+环磷酰胺+依托泊苷+博来霉素+长春新碱+甲氨蝶呤)等方案,经上述方案治疗患者均取得定缓解。

利妥昔单抗也可用于治疗本病。

对中枢神经系统有淋巴浸润者,基于大剂量甲氨蝶呤的联合化疗或大剂量糖皮质激素也可能让患者获得短暂的临床改善,但不能获得缓解。

目前暂无血管内大B细胞淋巴瘤的手术治疗方式。

由于本病患者年龄大,疾病进展快,仅有极少数患者能接受自体造血干细胞移植治疗。

对大多数血管内大B细胞淋巴瘤患者在最初诊断时即表现为多系统、快速进展性的致命性病程,预后极差。

血管内大B细胞淋巴瘤不能治愈。

该病经过积极、正规治疗后,可延长患者生命,延缓疾病进展。若不接受正规治疗,随着疾病发展,患者由于全身多器官功能衰竭,多在6个月内死亡。

出院后一个月,需要到医院复查血常规、骨髓象等检测,以了解康复情况和并发症的发生情况等。之后根据病情恢复情况,可能需要3~6个月复查一次。

血管内大B细胞淋巴瘤患者没有特殊的饮食禁忌,因为患者多为老年人,可给予优质蛋白类食物,同时多吃新鲜的蔬菜即水果,以补充维生素。

血管内大B细胞淋巴瘤患者应保持良好生活习惯,放、化疗期间需加强个人防护,减少感染风险。如患者出现恶心、呕吐、脱发等不良反应时,应及时向医生反应。

骨髓穿刺术后,术后可适当卧床休息以减轻疼痛。保持穿刺部位的清洁、干燥,如有纱布渗血,应及时更换。出现全身发热等针孔反应时应及时告知医生。

加强心理疏导,使患者对治疗充满信心。

放化疗期间若患者出现恶心、呕吐、脱发等不良反应时,应及时向医生反应,且放、化疗期间免疫力低下,需加强感染预防。患者出院后,应长期服药,不可私自停药。

保持良好生活习惯,适当锻炼,比如慢跑、快走等,并戒烟、戒酒。

对于血管内大B细胞淋巴瘤好发人群,应定期体检。具有本病家族史的人群应做基因检测,长期存在高危环境的人群应做好防护工作,避免长期处于致癌环境。

本病家族史的人群应做基因遗传检测,发现异常,及时进行治疗。

感染高危病毒、具体免疫缺陷的人群,应定期1~2年到医院进行体检,发现异常情况及时就医。

接触化学毒物和放射线时,应做好防护工作,每年应进行一次体检。可进行岗位轮换,避免长期处于致癌环境。

参考文献

[1]主编Kenneth Kaushansky等.主译陈竺,陈赛娟.威廉姆斯血液学[M].第9版.人民卫生出版社.2018:1488.

[2]阎晓玲.血管内大B细胞淋巴瘤[J].中国现代神经疾病杂志.2018,18(05):379.

[3]阮长耿.中华医学百科全书.临床医学.血液病学[M]. 中国协和医科大学出版社.2018:308-309.