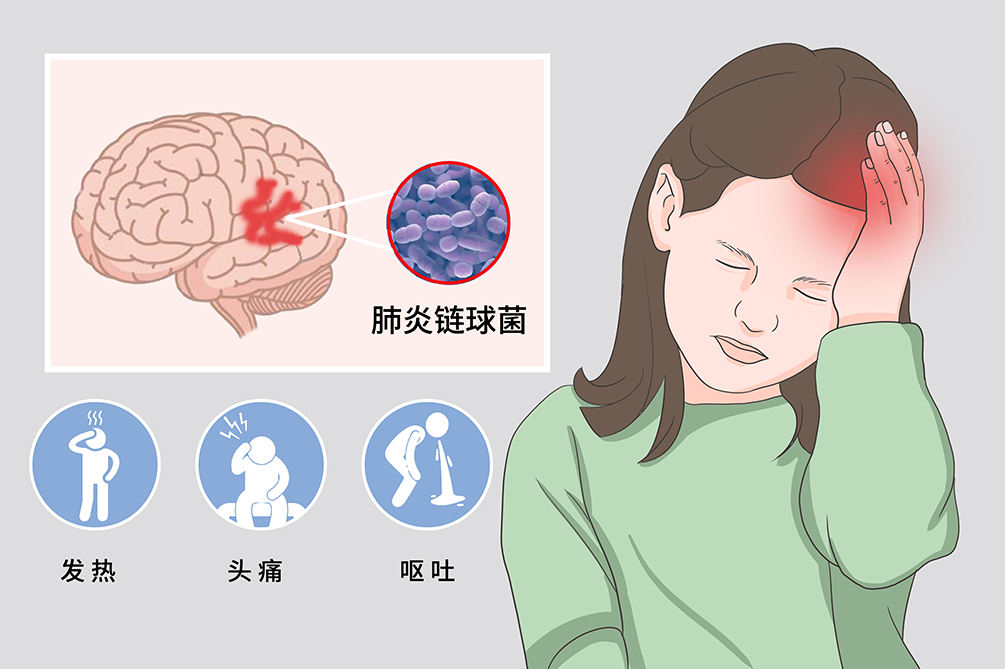

肺炎球菌脑膜炎

肺炎球菌脑膜炎是由肺炎链球菌感染引起的脑膜炎症。在婴儿期较多见,新生儿也可发病。临床主要表现为发热、头痛、呕吐、烦躁不安、进行性加重意识障碍、颅内压增高和脑膜刺激征及脑脊液脓性改变。治疗上为了尽快杀灭致病菌,控制感染,主张大剂量青霉素治疗,首选青霉素,不必联合其他抗生素,也不主张鞘内注药。肺炎球菌脑膜炎容易反复多次复发或者再发,可出现几次、十几次,甚至几十次复发,因而预防和控制复发十分重要。

- 就诊科室:

- 感染科、神经内科、儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Pneumococcal meningitis

- 疾病别称:

- 肺炎链球菌脑膜炎

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 硬膜下积液或积脓、脑室管膜炎、脑积水

- 治疗周期:

- 一般约3~4周

- 临床症状:

- 发热、头痛、呕吐、意识障碍

- 好发人群:

- 1岁以下婴儿和老年人、免疫力低下的儿童、颅骨外伤或骨折者

- 常用药物:

- 青霉素、头孢曲松、万古霉素

- 常用检查:

- 血常规、C反应蛋白、血培养、血清降钙素原、脑脊液检查

肺炎球菌脑膜炎主要是由肺炎链球菌感染引起的脑膜炎症,多见于婴幼儿和老年人。常继发于肺炎、中耳炎、乳突炎、鼻窦炎、败血症和颅脑外伤,可因受寒、过度劳累、醉酒而诱发。

肺炎球菌脑膜炎由肺炎链球菌感染导致,肺炎链球菌通常在人体鼻咽部寄居,大多数情况下细菌与机体处于共存状态。在受寒、过度劳累、醉酒等诱因的作用下,局部免疫力下降,可以通过呼吸道传播。少部分发病者,细菌通过各种毒力因子的作用,黏附机体黏膜,逃避各种免疫细胞的吞噬,大量繁殖,破环和逃避机体免疫屏障,可能进入血流,引起菌血症和脓毒症。血流中细菌释放的活性产物及细胞因子可导致血脑屏障渗透性增高,而引起脑膜炎。中耳炎、乳突炎、鼻窦炎患者可通过局部蔓延引起脑膜炎。

受寒或过度劳累

机体免疫力下降,容易感染肺炎链球菌,诱发疾病。

醉酒

长期饮酒会导致机体维生素等营养物质缺乏,吞噬细胞的功能减弱,免疫力低下,降低人体对病毒、细菌的抵抗能力。

2个月以上的儿童细菌性脑膜炎主要致病菌为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和脑膜炎双球菌。肺炎球菌脑膜炎的发生率为1.5/10万,1岁以下的婴儿占80%,其次为老年人,其他年龄段也可以感染。全年可以发病,但冬春季节多发。

婴幼儿

婴幼儿免疫力低下,血脑屏障发育不完全。

免疫力低下儿童

自身免疫力低下,容易感染肺炎链球菌,导致发病。

颅骨外伤或骨折

涉及鼻旁窦的骨折,可以形成颅骨与外界的直接通道,成为细菌侵入的门户。

脑脊髓膜膨出的患儿

此时颅内与外界相通,细菌可直接进入蛛网膜下腔,导致疾病发生。

此外,慢性中耳炎、鼻窦炎、乳突炎、蝶窦炎等患者,因炎症易局部蔓延,可引起脑膜炎。

肺炎球菌脑膜炎临床表现主要表现为发热、头痛、呕吐、烦躁不安,进行性加重意识障碍,颅内压增高和脑膜刺激征及脑脊液脓性改变等。年龄小于3个月或者新生儿肺炎球菌脑膜炎症状多不典型。肺炎球菌脑膜炎常因病情重、确诊较晚或治疗不当而发生并发症,较为常见的是硬膜下积液、脑室管膜炎、脑积水等。

发热

肺炎球菌脑膜炎起病急,常常表现为高热。

意识障碍

随着病情的加重,患者逐渐从精神萎靡、嗜睡、昏睡、昏迷到深度昏迷。约30%的患儿有反复发作的全身或者局限性惊厥发作。

头痛、呕吐

肺炎球菌脑膜炎颅内压增高,表现为头痛、呕吐,婴儿可见前囟饱满与张力增高、头围增大等。合并脑疝时,则有呼吸不规则、突然意识障碍加重,以及瞳孔不等大等体征。

脑膜刺激征

以颈项强直最为常见,克氏征、布氏征可阳性。

年龄小于3个月或者新生儿肺炎球菌脑膜炎症状多不典型,表现为体温可高可低或者不发热,甚至体温不升。颅内压增高表现可不明显,幼婴不会诉头痛,可能仅有吐奶、尖叫或颅缝分离。惊厥症状往往不典型,可能仅见面部肢体轻微抽动,或呈发作性眨眼、呼吸不规则、屏气等各种不易发现以及确定的发作。

重症患者可出现播散性血管内凝血、休克和多脏器功能损害等表现。

皮肤有出血点,肺炎链球菌感染偶尔可见,多见于流行性脑脊髓膜炎。

少数患者可有脑神经麻痹、视乳头水肿。

硬脑膜下积液

本症主要发生在1岁以下婴儿,凡是经有效治疗后48~72小时后脑脊液有好转,但体温不退或者体温退而复升。或一般症状好转又出现意识障碍、惊厥、前囟隆起或颅压增高等症状。

脑室管膜炎

主要发生在治疗被延误的婴儿,婴儿在有效抗生素治疗下发热不退、惊厥、意识障碍不改善、进行性加重的颈项强直甚至角弓反张。脑脊液始终无法正常化,以及CT见脑室扩大,需要考虑本症。

脑积水

炎症渗出物粘连堵塞脑室内脑脊液流出道,引起非交通性脑积水,也可因为炎症破坏蛛网膜颗粒,或颅内静脉窦栓塞导致脑脊液重吸收障碍,造成交通性脑积水。发生脑积水后,婴儿出现烦躁不安、嗜睡、呕吐、惊厥发作,头颅进行性增大,颅缝分离,前囟扩大饱满、头颅破壶音和头皮静脉扩张。

各种神经功能障碍

由于炎症波及耳蜗迷路,10%~30%患者并发神经性耳聋。其他如智力障碍、脑性瘫痪、癫痫、视力障碍和行为异常等。

在肺炎流行期间,患者若出现发热、头痛、呕吐、惊厥等表现时,可考虑肺炎链球菌感染引起的脑膜炎,根据实际情况,选择儿科、神经内科、感染科就诊。完善相关检查检验,如血常规、血培养、脑脊液检查等,结合体格检查以及病史,排除其他疾病,如病毒性脑膜炎等,方可确诊。

在肺炎流行季节,或者在出现中耳炎、乳突炎、颅脑外伤、颅底骨折、脾切除之后出现头痛、呕吐、颈强直等脑膜刺激征时,均应考虑本病可能,应及时就医。

当儿童出现发热、头痛、呕吐,伴或不伴意识障碍,优先考虑去儿科就诊。

当成人患者出现上述症状可根据医院情况考虑去神经内科或感染疾病科就诊。

因为什么来就诊?

持续有多长时间了?

目前都有什么症状?(如发热、意识障碍、头痛、呕吐等)

来院前有无自行服用药物?

既往有无其他病史?

血常规以及C反应蛋白

白细胞总数和中性粒细胞数目明显增加,部分病例,特别是重症或者新生儿肺炎球菌脑膜炎,可见白细胞总数减少或三系抑制,C反应蛋白增高。

血清降钙素原

血清降钙素原是鉴别无菌性脑膜炎和细菌性脑膜炎的特异和敏感的检测指标之一,血清降钙素原>0.5ng/ml提示细菌感染。

血培养

对疑似化脓性脑膜炎的患者,均应做血培养,以帮助寻找致病菌。

脑脊液检查

脑脊液检查是确诊本病的重要依据。对疑似严重颅内压增高的患者,在未有效降颅压之前,腰椎穿刺有诱发脑疝的危险,应特别谨慎。建议在条件允许的情况下,先做头颅影像学检查,如果条件不允许,应该先静脉滴注甘露醇降低颅内压,再谨慎腰椎穿刺。典型病例表现为压力增高,外观浑浊似米汤样,白细胞总数显著增高≥1000╳10^6/L,但20%的病例可能在250╳10^6/L以下,分类以中性粒细胞为主,糖、氯化物含量明显降低,蛋白含量显著增高。

神经影像学

头颅MRI较CT更能清晰的反应脑实质病变,在病程中重复检查能发现并发症并且指导干预措施的实施。增强显影虽然非常规检查,但能显示脑膜强化等炎症改变。

凡是急性起病,伴有反复惊厥、意识障碍或颅内压增高的患者,均应考虑本病可能,应进一步检查脑脊液确诊。

婴幼儿患者和经不规则治疗的患者临床表现往往不典型,后者脑脊液变化也不明显,病原学检查往往阴性,诊断时应该仔细询问病史和详细进行体格检查。患儿若出现布氏征、克氏征阳性等颅内高压体征,结合脑脊液中病原的特异性免疫学检查检测出肺炎链球菌。以及经正规有效治疗后病情明显好转,综合分析后可确立诊断。

病毒性脑膜炎

临床表现相似,但是程度较轻,大多不超过2周。脑脊液较为清亮,分类以淋巴细胞为主,糖和氯化物含量正常,脑脊液中特异性抗体,有助于诊断。

结核性脑膜炎

需要与不规则治疗的患者相鉴别,结核性脑膜炎为亚急性起病,不规则发热1~2周后出现脑膜刺激征、惊厥和意识障碍等表现,或者于昏迷前先有颅神经或肢体麻痹。有结核患者接触史,结核菌素试验阳性,或肺部等其他部位有结核病灶者支持结核性脑膜炎诊断。脑脊液外观呈现毛玻璃样改变,白细胞数多<500╳10^6/L,薄膜涂片抗酸染色和结核分枝杆菌培养可帮助确诊。

新型隐球菌性脑膜炎

临床和脑脊液改变和结核菌性脑膜炎类似,但病情进展更为缓慢。头痛等颅内压增高表现更加持续和严重,诊断有赖于脑脊液涂片墨汁染色和培养找到致病菌,脑脊液新型隐球菌荚膜抗原检测可辅助诊断。

肺炎球菌脑膜炎在治疗期间需要监测和维持体内水、电解质和酸碱平衡,遵医嘱用药,必要时可以行手术治疗、硬膜下穿刺放液等以缓解病情进展。

急性期密切监测生命体征变化,定期观察患者意识、瞳孔和呼吸节律改变,并且及时处理颅内高压,预防脑疝发作。

监测和维持体内水、电解质和酸碱平衡。

青霉素

为了尽快杀灭致病菌,控制感染,主张大剂量使用青霉素,因一般剂量青霉素通过血脑屏障的浓度有限,不易达到有效治疗的目的。以选用青霉素钠盐为宜,不必联合其他抗生素,一般也不主张鞘内注药。

头孢曲松

青霉素过敏或青霉素耐药时,依据药敏试验结果,可选择头孢曲松治疗。对于复发病例,若细菌耐药,可选择头孢曲松。对于疑似肺炎球菌脑膜炎或其他细菌性脑膜炎者,包括新生儿,初始经验治疗应使用万古霉素联合头孢曲松。

万古霉素

细菌耐药可选择万古霉素治疗,对于需要万古霉素联合头孢曲松联合治疗的患者,如果头孢菌素类药物过敏,可选择万古霉素和利福平联合用药。

氯霉素

当患儿对青霉素过敏或者细菌对青霉素耐药时,依据药敏试验结果,可选择使用氯霉素治疗。对于复发病例,也有主张用氨苄青霉素和氯霉素联合用药。但因氯霉素骨髓抑制的副作用,目前极少使用。

地西泮注射液

患者频繁出现惊厥,首选地西泮静脉推注,及时止惊。

咪唑达伦注射液

如果不能或者难以马上建立静脉通路的情况下,目前国内,咪达唑仑肌内注射也有很好的止惊效果,而且快速,操作简单,可作为首选。

10%水合氯醛

地西泮静推、咪达唑仑肌内注射无效或者没有条件很快使用时,首选10%水合氯醛灌肠。

甘露醇注射液

应使用20%甘露醇及时降颅压,避免脑疝的发生,也可联合使用甘油果糖或利尿剂降颅压。

患儿并发脑积水时,主要依赖于手术治疗,包括正中孔粘连松解、导水管扩张、脑脊液分流术。

硬膜下穿刺引流

当并发硬膜下积液时,少量积液无需处理。如积液量较大引起颅内压增高时,应行硬膜下穿刺放出积液,放液量每次、每侧不超过15ml。有的需要反复多次穿刺,大多数积液逐渐减少而治愈,个别迁延不愈者需要外科手术引流。

侧脑室穿刺引流

当并发脑室管膜炎时,可行侧脑室穿刺引流缓解症状。同时,针对病原菌结合用药安全性,选择适合抗生素脑室内注入。

肺炎球菌脑膜炎经合理抗生素和支持治疗,绝大多数患者能治愈,约10%~20%的幸存者遗留各种神经系统后遗症。在疾病治疗期间,需注意复查脑脊液,待疾病完全治愈之后,无需复诊。

肺炎球菌脑膜炎能治愈,部分患者会出现反复感染的现象,较顽固。

肺炎球菌脑膜炎一般不会影响自然寿命。

肺炎球菌脑膜炎约10%~20%的幸存者遗留各种神经系统后遗症,常见的有听力丧失、智力减退、反复惊厥、语言能力延迟、视力障碍、行为异常等。

肺炎球菌脑膜炎在未完全治愈之前,需要经常复查脑脊液,抗生素需用至脑脊液正常后2周左右停药。

肺炎球菌脑膜炎完全治愈后,无需复诊。

患者再次发病,即复发,需及时就诊。

肺炎球菌脑膜炎患者应鼓励饮水,补充水分,建议清淡饮食,多予以优质蛋白质,增强机体抵抗力,特别要注意治疗期间,禁止饮酒,以免诱发加重此病。

鼓励饮水

患者应多饮水,供给足够水量,补充机体丢失水分。

补充优质蛋白质

建议多进食优质蛋白质,比如水煮蛋、蛋羹、瘦肉等,增强机体免疫力,促进机体恢复。

清淡饮食

年龄小的患儿可进食流质或者半流质食物,如米糊、藕粉、奶粉等,建议少吃多餐,一天4~6顿为宜。有利于食物消化以及补充能量,促进机体恢复。

戒酒

饮酒醉酒可诱发此病。

肺炎球菌脑膜炎急性期需及时就医、住院治疗,期间密切监测生命体征变化,按照医嘱用药,改善预后,以免加重病情。

口服用药

患者需要严格按照医嘱服药,当病情加重时,严禁随意加药或换药,请及时与医生沟通。

日常监测

患者需要关注疾病变化,是否向好的方向转归,若出现治疗后发热持续不退,或者一般症状好转后又出现意识障碍等,考虑出现并发症,请及时与医生沟通处理。

急性期密切监测生命体征变化,注意观察患者意识、瞳孔和呼吸节律改变,并且及时处理颅内高压,检测并维持水、电解质、酸碱平衡。

服药期间,情况好转后请勿自行停药,若初次发病未完全治愈,颅内留有若干小的化脓灶,当免疫力低下时可破溃,再次诱发脑膜炎。

患者若有频繁的惊厥或者颅内压增高时,必须紧急处理,频繁惊厥若不及时控制,将引起脑缺氧和呼吸衰竭。

患者有中耳炎、鼻窦炎、乳突炎等需积极治疗,否则容易造成脑膜炎复发。

肺炎球菌脑膜炎主要是由于呼吸道感染发展而来,因此对于呼吸道感染必须重视。平时建立良好的生活习惯,注意保暖,多晒太阳,多呼吸新鲜空气,进行必要的户外运动,以增强身体免疫力。注意避免与患有呼吸道感染的患者接触,尽量防止发生呼吸道感染。

日常注意适量运动,改善睡眠,增强机体免疫力。

新生儿脑膜炎的预防与围生期保健有关,应彻底治疗产妇感染。新生儿如果暴露在严重污染环境中,则应该使用抗生素预防治疗。

积极治疗中耳炎、鼻窦炎、乳突炎、蝶窦炎等原发疾病,防止脑膜炎复发。

4445点赞

参考文献

[1]王卫平,孙锟,常立文.儿科学第9版[M].人民卫生出版社,2018:337-381.

[2]胡亚美.诸福棠实用儿科学上册第8版[M].人民卫生出版社,2015:981-998.