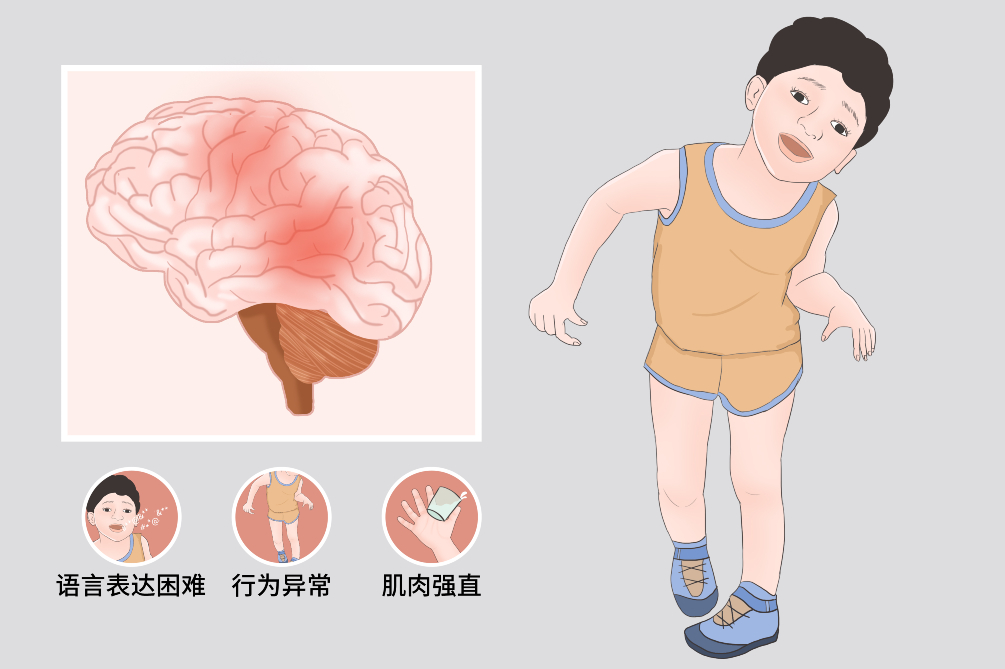

混合型脑瘫

脑瘫是自受孕开始至婴儿期非进行性脑损伤和发育缺陷所导致的综合征,主要表现为运动障碍及姿势异常。而混合型脑瘫是指两种或两种以上类型的脑瘫合并存在,是小儿常见的中枢神经障碍综合症,脑部为主要病变部位,常累及四肢,常伴有癫痫、口腔黏膜病变、肺炎、智力缺陷及视觉、听觉、语言障碍等症状。

- 就诊科室:

- 神经内科、儿科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- Mixed cerebral palsy

- 疾病别称:

- 混合型脑性瘫痪

- 是否常见:

- 是

- 是否遗传:

- 是

- 并发疾病:

- 癫痫、牙龈炎、口腔黏膜病变

- 治疗周期:

- 长期持续性治疗

- 临床症状:

- 智力缺陷、癫痫、精神障碍、语言障碍、行为异常

- 好发人群:

- 有家族遗传史者、早产或低出生体重婴儿、新生儿期间头颅MRI或CT有异常的患者

- 常用药物:

- 神经节苷酯、神经生长因子、脑苷肌肽

- 常用检查:

- 体格检查、脑电图、影像学检查

在混合型脑瘫病人中表现为两种及两种以上的脑瘫,可有手足徐动型+痉挛型;手足徐动型+共济失调型;共济失调型+痉挛型以及以上三者共存型。

痉挛型

任何一个肢体有持续增高的肌张力者,称痉挛型。其中,又依据是否双侧躯体均受损分为痉挛型双侧瘫以及痉挛型单侧瘫。双侧瘫中仅下肢明显受累者称为截瘫、四肢均明显受累者称为四肢瘫。单侧瘫中体现为上下肢均受累者称偏瘫。

运动障碍型

没有任何一个肢体肌张力持续增高、肌张力可变化者称为运动障碍型。其中肌张力呈现增高,运动减少者称为肌张力障碍型;肌张力常呈现下降,运动增多者,称为手足徐动型。

共济失调型

没有任何一个肢体肌张力持续增高,肌张力无变化,或者有广泛性低肌张力伴共济失调者称为共济失调型。

混合型脑瘫主要为妊娠期间由感染、创伤等,造成的患者脑部缺氧、脑部血液灌注量不足,好发于早产或低出生体重婴儿、新生儿期间头颅MRI或CT有异常的患者,其诱发因素包括遗传因素等。

混合型脑瘫的病因很多,主要原因是患者脑部缺氧或脑部血液灌注量不足。既可发生于出生前,如各种原因所致的胚胎期脑的先天发育畸形等;也可发生在出生时,如新生儿窒息缺氧、产伤、核黄疸等;还可发生于出生后,如脑炎、一氧化碳中毒、头部外伤等引起的脑损伤。

目前暂无权威的流行病学数据。

早产或低出生体重婴儿:胎龄越短、出生体重越低的患者,发生脑缺血缺氧的概率大,发生脑瘫的几率就越高。

新生儿期间头颅MRI或CT有异常的患者:在分娩过程受胎盘早剥、脐带脱垂等疾病所致的缺血缺氧,是导致脑瘫发生的高危因素。

有家族遗传史者,易发生混合型脑瘫

混合型脑瘫是一种中枢神经障碍综合征,以患者脑部为主要病变部位,常累及四肢,伴有癫痫、口腔黏膜病变、肺炎、智力缺陷、精神障碍、行为异常视觉、听觉、语言障碍等症状,其并发症主要为生长发育落后、呼吸困难、肺炎等。

智力缺陷

患者多有一定程度的智力障碍,智力正常的孩子仅占1/4。

语言障碍

语言表达困难,或有发音不清以及口吃等症状。

行为异常

有的患者有双手、双脚不能正常使用的情况,有的甚至不会翻身、坐起,还会有咀嚼和吞咽异常等自我控制能力差的表现。

癫痫

可表现为全身或者双侧肌肉的强烈持续的收缩,即肌肉强直、失神、肌阵挛、痉挛、失张力等。

有患者早期表现出反应迟钝、叫名字无反应等表现,可提示智力低下。一般认为患者表现为4个月大反应迟钝、6个月大叫名无反应,则可诊断为智力低下。

脑瘫患者常有肌张力增高的症状,常表现为身体或者四支部发硬,若持续4个月以上,可诊断为脑瘫。

有的患者也可表现出身体发软、自发运动减少等肌张力低下的症状,患者一个月时即可见到此现象。

有的患者可表现出头围异常,是新生儿脑瘫的常见表现。头围作为脑发育的客观指标,头围异常时往往提示患者有脑组织损伤。

有些患者在生理结构正常的情况下,表现出不会吸吮、吸吮无力或拒乳;或哺乳困难,经常出现呛咳、吐奶现象。

患者可出现视、听觉障碍,其中以内斜视以及难以辨认声音最为多见。

生长发育落后

部分脑瘫患者生长发育落后,常因哺乳困难营养不良,造成患者体重及身高常低于正常同龄幼儿。

呼吸困难、肺炎

脑瘫患者最主要的致死因即为呼吸困难。在感染或服用镇静剂时,易引起急性呼吸道梗阻,也易引起吸入性肺炎。

牙齿发育障碍

易造成牙齿质地疏松、易折、迟迟不萌牙。且口面肌肉运动功能障碍,脸部肌肉和舌部肌肉有时痉挛、无力或不受控制地收缩,导致咀嚼和吞咽困难、口腔闭合困难,可导致口腔清洁作用丧失、抵抗力低下,导致牙龈炎、口腔粘膜病变。

继发感染

因各项发育均落后,患者抵抗力低下,免疫系统不健全,容易反复发生呼吸道及消化道感染。有些患者有膀胱的肌张力异常,导致尿液滞留,继发膀胱感染。

小儿有早产、体重低下或在出生过程前后有创伤、感染,患者表现异常,需要立即就医,进行体格检查、影像学检查等检查,以便明确诊断为混合型脑瘫,注意与脑膜炎、脑炎相鉴别。

小儿有早产、体重低下或在出生过程前后有创伤、感染,患者表现异常,出现部分典型症状,如行为异常视觉、听觉、语言障碍,需要立即就医。

小儿出现发热、精神萎靡、肩颈部强直、呼吸困难等症状时,需要立即就医。

因为起病非常早,大多患者优先考虑去儿科就诊。

婴幼儿患者需儿科、神经内科联合诊治。

若患者出现发热、精神萎靡、肩颈部强直、呼吸困难等症状应立即去往急诊科就医或拨打120就医。

患者年龄?

因为什么来就诊的?

目前都有什么症状?

症状持续多久了?(如智力缺陷、癫痫、精神障碍、语言障碍)

既往有无其他的病史?

是否为早产儿?

脑瘫早期检验

针对小儿脑瘫,早期检验与诊断是关键,创造了最佳的救治时机和及时的参考意见,。早期诊断通常在患者6个月-9个月间进行,也有在患者3个月内进行诊断,称为超早期诊断。可依据诱因,以及早期临床表现如出生时全身软弱无力、不哭,面色青紫,没有立即呼吸、哺乳困难,生长发育、运动学习呈滞缓情况,伴有明显的运动不协调,部分患者坐姿呈“W”状态等,再辅以影像学检查,可尽早确诊。

体格检查

临床上常可由体格检查发现患者的异常情况,如患者出现运动异常、姿势异常、生长发育缓慢、视听觉障碍等症状。

影像学检查

脑电图、脑部CT、MRI等常可找出脑部损伤部位、病灶面积等,为下一步诊治、手术提供参考。

引起脑瘫的脑损伤为非进行性;

引起运动障得的病变部位在脑部;

症状在婴儿期出现;

可合并智力障碍、照病、感知障碍、交流障碍、行为异常及其他异常;

除外进行性疾病所致的中枢性运动障碍及正常小儿暂时性运动发育迟缓;

根据以上症状和病史特点可诊断为混合型脑瘫。

脑膜炎

患者常为儿童,临床表现常为精神状态异常,如烦躁哭闹或精神萎靡,还可有低热、食欲减退、呕吐、消瘦等表现。稍微年长的患者可自诉头痛。随着病情的严重还可出现高烧、嗜睡、抽搐、四肢肌肉松弛、瘫痪、呼吸困难等。临床上需要与脑瘫患者进行鉴别,脑瘫患者常不伴有低热,且进行血常规、血培养后可发现有细菌感染,腰穿检查异常多提示为脑膜炎。

脑炎

临床上以高热、头痛、呕吐,甚至昏迷、惊厥等症状多见,可以观察脑脊液培养结果进行判断,可有病毒、细菌、寄生虫侵入改变。可以此进行鉴别诊断。

混合型脑瘫患者以综合性的康复治疗为主,目的是矫治肢体运动功能障碍,根据患者情况辅以手术治疗、药物治疗,根据患者病情安排治疗顺序,患者需要长期持续性的治疗。

药物治疗不能代替康复训练的效果,通常只在必要的时候使用。药物治疗根据用药目的可分成恢复神经作用和解除痉挛两类药物。目前临床常用的促进脑部发育、代谢的药物有神经节苷酯、神经生长因子、脑苷肌肽等。解除痉挛的药物种类繁多,可采用注射和口服两种途径,常见药物如脑神经营养药、肌肉松弛剂等。

手术治疗主要针对以痉挛型脑瘫为主的混合型脑瘫患者,在通过手术解除痉挛以及矫正畸形,使患者能够顺利进行之后的康复训练。目前主要的术式有选择性脊神经后根切断术、周围神经选择性部分切断术、骨关节与肌肉肌腱矫形术等。在矫形手术中,应尽量在一次手术中完成所需要矫正的部位,以便更好地恢复功能。术前需对患者进行全面的评估,选用合适患者的术式进行手术,在手术前后,均应有规范的康复训练方案与之并行。

让孩子趴着,吸引孩子的目光,让孩子抬头看它,把它一点一点抬高。利用俯卧位训练抬头的能力。

大人可拉着孩子的一只手,诱使他从坐着的姿势变为脆姿,然后再逐渐尝试让孩子站起来,逐渐减少帮助,让孩子自己保持平衡。

患者学走路的关键就是要学会移动身体重心,可以开始时拉孩子的双手向前走,逐渐改为拉一只手,最后达到自己独立行走的效果。

平衡协调训练:在大人的保护下让患者闭着眼睛走直线、荡秋千、骑学步车、拍球、接球、翻滚都是练习平衡协调的好方法,记住要选择无障碍物的宽敞的场地,以免受伤。

精细动作训练:此项训练旨在训练手与大脑的协调能力。主要方法是抓、捏、握物品,尽量选择形状简单、没有伤害性的物品。患者逐渐长大时可以教患者学习拧瓶盖、开门锁、搭积木、握笔写字画画等,逐渐提高生活能力。

大部分混合型脑瘫患者经过有效、尽早的治疗均可治愈,且一般不会影响自然寿命,但也有部分患者有较为严重的后遗症,复诊时间需要根据患者自身情况以及医嘱来决定。

混合型脑瘫患者能治愈,部分患者会出现严重的后遗症、并发症。

混合型脑瘫一般不会影响患者自然寿命。

混合型脑瘫患者可能出现生长发育落后、运动障碍、语音不清、智力低下等后遗症。

混合型脑瘫患者需要长时间的病情监测,根据患者脑组织不同的受伤水平复诊情况也不同。急性症状患者应住院观察,恢复期患者也应定期观察,如半个月、一个月后应根据患者恢复情况制定下一步康复计划。

婴幼儿应以母乳喂养为主,年龄稍大的患者要多吃蔬菜和生果,以富含碳水化合物的食物为主食,同时要尽量按时吃饭,保持患者的正常营养。

要以富含碳水化合物的食物为主食,如米粥、面食、粉等,避免造成营养吸收障碍,影响混合型脑瘫患者进食要求,加重营养不良。

要多吃蔬菜和生果等含有维生素和纤维的食物,保持消化正常、大便通畅。

混合型脑瘫患者的饮食要有规律,尽量按时吃饭,一般早、午、晚进食三餐,按时进食,可以增长进食要求、丰富饮食搭配。

婴幼儿应以母乳喂养为主,若只能人工喂养则应注意乳食的质量、喂养的次数、适时增添辅食以保证充足的营养

家属要帮助混合型脑瘫患者完成基础的护理,比如环境卫生、康复训练要点、用药方法等,同时也要按时进行复诊,医生也要注意安抚患者家属的情绪,新生儿出生时家属要给予较高的关注,若有异常情况及时就医,避免贻误就诊时机。

患者恢复较好时,应适当进行户外活动,让太阳光照射皮肤,增强患者免疫力。

家属可以在喂食时多亲近患者,多多称呼孩子,播放轻松的音乐等等,对于手足徐动症患者可有放松的效果,刺激型的音乐有助于痉挛型患者的缓解。让患者有轻松愉快的心理情绪,可处于最佳的进食状态,缓解营养不良。

健康教育、卫生宣教:指导家属纠正患者的异常姿势,并教家属一些正确的练习姿势。指导家属用药方法,用药应多选用冲剂或捣碎片剂加水吞服,喂药时将患者的头抬高,防止呛咳。

基础护理:保持周围环境的安静清洁,夜间后加强看护,防止小儿坠床、烫伤、他伤等其它意外伤害发生。

复诊时及时检验混合型脑瘫患者各项指标,如语言、视听、运动,以及生长发育水平,观察康复训练效果,以明确下一步的训练计划。

脑性瘫痪患者病程长,见效慢,患者家属易出现焦虑、抑郁的情绪。要积极有效的疏导家属,增强其对治疗的信心。脑瘫患者常有情绪不稳定、暴躁、敏感等情绪,需要亲切地陪伴、照料,以逐渐平复其焦虑的心情,而最终达到康复目的。

早产儿家长见孩子翻身、趴卧、坐、走等运动发育落后时,往往会误认为是早产原因造成的孩子体质弱,或是孩子骨骼与肌肉出现了问题,会随着自然生长发育而改善,常常采取观望和等待的做法,应特别注意这点,避免贻误就诊时机。

偏瘫型脑瘫的预防措施主要包括父母备孕前(如戒除不良嗜好等),分娩过程中避免胎儿出现脑损伤,胎儿出生后加强护理以及安全方面的问题等措施,对于预防偏瘫型脑瘫有一定的作用。

偏瘫型脑瘫目前没有有效的早期筛查措施。

对于父母:孩子出生前应戒除如吸烟、饮酒等不良嗜好,禁止滥用药物;尽量避免接触放射线、有毒物,或是频繁地进行B超检查;预防流感、风疹等病毒感染,以免感染胎儿。

分娩过程中,因分娩中的各种情况引起胎儿窒息和颅内出血会导致脑损伤,这是造成小儿脑瘫的一个重要病因。医护人员应认真、严谨地处理好分娩的每个环节,做好早产、难产胎儿的各项处理。

胎儿出生后一个月内注意加强护理、合理喂养,主要采取母乳喂养,增强身体抵抗力,预防颅内感染等。

小儿也要积极避免出现外伤的情况,必要时需要采取相应的防护措施,如家中安装防护栏等。

4430点赞

参考文献

[1]项郑,冯飞.对120例脑瘫患者进行24小时动态脑电图检查结果的分析[J].当代医药论丛,2018,16(21):183-184

[2]邵旭,于炎冰,张黎.脑性瘫痪及其诊断与治疗的研究进展[J].临床神经外科杂志,2020,17(02):236-240

[3]王逢贤,徐林,曹旭,俞兴,穆晓红,吴坤懂.选择性腰骶脊神经后根_+前根切断术治疗混合型脑瘫[J].中国脊柱脊髓杂志,2012,22(04):335-338

[4]欧阳秋星,熊升华.60例脑瘫患者视频脑电图结果分析[J].中国医药科学,2019

[5]邓月华.小儿脑瘫的早期检验.诊断和康复治疗问题的分析[J].临床检验杂志(电子版),2019