胆管扩张症

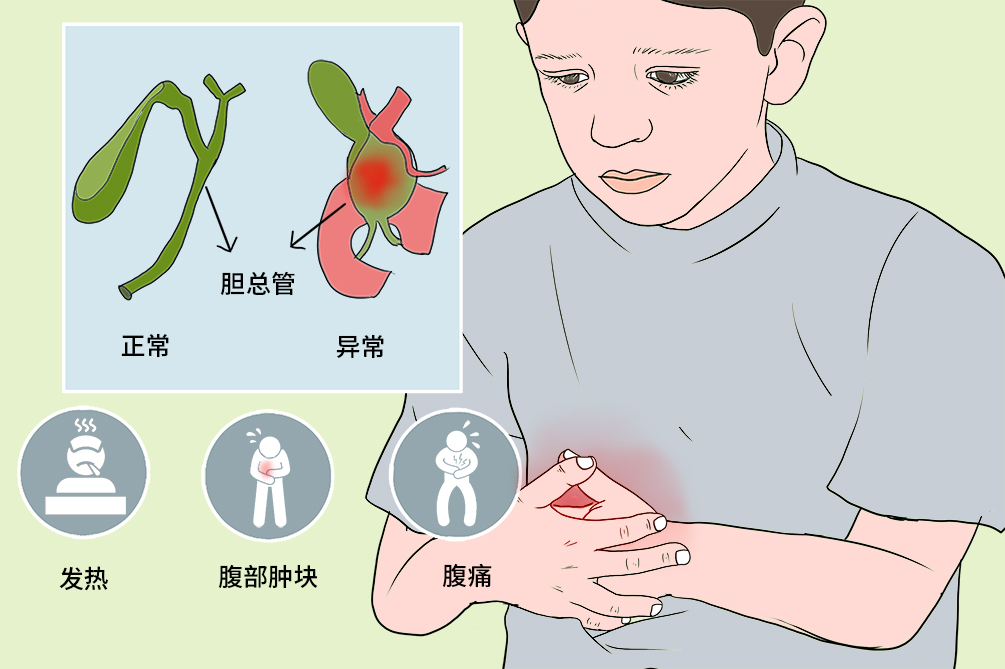

胆管扩张症又称先天性胆管扩张症或先天性胆总管囊肿,可以发生在肝内、外胆管的任何部分,是胆道畸形中最常见的一种类型。发病年龄较小,女性多见,多在婴幼儿期或儿童期发病。腹部肿块、腹痛和黄疸被认为是胆管扩张症的经典三联征,外科手术是本症的主要治疗手段。患者病死率较高,需长期进行保守治疗,常因一些严重并发症导致死亡。

- 就诊科室:

- 肝胆外科、小儿外科

- 是否医保:

- 是

- 英文名称:

- biliary dilatation,BD

- 疾病别称:

- 胆管囊肿、先天性胆管囊肿、先天性胆管扩张症

- 是否常见:

- 否

- 是否遗传:

- 否

- 并发疾病:

- 胆管结石形成、胆汁性肝硬化、胆道感染、囊壁癌变

- 治疗周期:

- 一个月左右

- 临床症状:

- 腹痛、腹部肿块、黄疸

- 好发人群:

- 女性、婴幼儿、儿童、部分胆管疾患者、有家族史者

- 常用药物:

- 硫酸镁、吗啡、头孢呋辛

- 常用检查:

- 腹部B超、CT、经皮肝穿刺胆管造影

根据发病部位分类

Ⅰ型

胆总管扩张最常见,占胆管扩张症70%~90%。分为三个亚型,ⅠA型为胆总管囊状扩张;ⅠB型为胆总管局限性扩张;ⅠC型为肝外胆管弥漫性梭状扩张。

Ⅱ型

胆总管憩室样扩张,占胆管扩张症2%~5%。

Ⅲ型

胆总管十二指肠壁内段扩张,占胆管扩张症4%,又称为胆总管末端囊肿。

Ⅳ型

胆管多发性扩张,占胆管扩张症10%~20%,分为两个亚型,ⅣA型为肝内外胆管多发性囊状扩张;ⅣB型为肝外胆管多发性囊状扩张。

Ⅴ型

肝内胆管单发或多发性囊状扩张,占胆管扩张症的1%,又称为Caroli病。

董氏分型

A型

周围肝管型肝内胆管囊状扩张,局限于肝脏周围肝管的多发性囊状扩张病变,表现为肝脏周围肝管的葡萄样扩张,部分囊状扩张的肝管可持续增大为巨型囊状扩张病变。该型病变常伴有先天性肝纤维化,可合并门静脉高压症。

A1型

囊状扩张病变局限分布于部分肝段。

A2型

囊状扩张病变弥漫分布于全肝。

B型

中央肝管型肝内胆管囊状扩张,是局限于肝内胆管树主干肝管的囊状扩张病变,病变累及左、右肝管或肝段水平的肝管。

B1型

单侧肝叶中央肝管囊状扩张。

B2型

囊状扩张病变同时累及双侧肝叶主肝管及左、右肝管汇合部。

C型

肝外胆管型胆管囊状扩张,是左、右肝管汇合部远端的囊状扩张,仅累及肝总管或胆总管。

C1型

囊状扩张病变未累及胰腺段胆管。

C2型

囊状扩张病变累及胰腺段胆管。

D型

是中央肝管和肝外胆管的囊状扩张。

D1 型

仅累及2级及2级以下中央肝管。

D2 型

累及3级及3级以上中央肝管。

胆管扩张症临床较少见的一种原发性胆管病变,主要由婴幼儿时期先天性胆管扩张延续而来,也可在成年期发病,主要表现为肝内、外胆管单发或多发性局部扩张。目前病因主要有遗传学因素、胰胆管合流异常学说、胃肠道神经内分泌学说、胆管发育异常学说等。

胰胆合流异常学说

随着对胰胆管合流异常学说的深入研究,这一学说被绝大多数学者公认为是胆管扩张症主要病因之一。胆总管和胰管在十二指肠壁外汇合,并且超出Oddi's括约肌的控制范围,被定义为胰胆管合流异常,一般认为共同通道在成人大于1.5cm,儿童大于0.5cm。正是由于这一特殊的解剖特征,使得共同通道超出Oddi's括约肌的控制和调节胰液和胆汁范围,从而导致分泌压较高的胰液逆流到分泌压较低的胆管内,逆流胰液中的胰蛋白酶被激活,致使胆总管黏膜损伤,长期炎症使管壁变薄弱,从而形成囊肿。

胃肠道神经内分泌学说

有研究人员发现,先天性胆管扩张症患者胆管壁上神经分布的减少程度,与患者的临床症状严重程度及囊肿的体积大小成正比关系,并且实验研究结果表明,囊性扩张的胆管扩张症在出生前或刚出生不久就已形成,而梭形扩张的胆管扩张症则在出生以后才形成。

胆管发育异常学说

由于胚胎早期胆管发生过程中胆管上皮细胞增殖速度不一、空泡化不均匀,造成远段狭窄,由于胆管内压力升高,近段胆管管壁薄弱,形成胆管扩张症。

遗传学说

胆管扩张症的发生可能与基因轻微损害有关,认为遗传因素有作为胆管扩张症致病因素的可能,女性是X性染色体显性遗传决定特征;常染色体显性遗传决定特征。

肝憩室发生远端异位学说

胚胎期肝憩室发生远端异常移位,会导致腹胰与背胰之间距离增加,引发腹胰管、原始胆总管和胰胆共同通道牵拉延长,形成胰胆合流异常,同时也会导致胆总管受到牵拉变长,进而发生管壁变薄和胆总管远端狭窄。随着肝脏发育成熟胆汁流量的增加,胆汁流出受阻,在胆道内压增加的作用下会形成胆总管扩张。

其他

病毒感染、妊娠、胆管炎症等因素都有可能是本病的发生机制。

胆管扩张症临床上较少见,患者多为女性,男女比例为1:3,多发于婴幼儿时期和儿童期,约20%发病于成年期。

女性

胆管扩张症女性多见,男女比例为1:3。

婴幼儿及儿童

胆管扩张症多发病于婴幼儿时期和儿童期,约20%发病于成年期。

部分胆管疾患者

患病毒感染、反复胆管炎症、胆管肿瘤等人群及行胆囊切除术者好发。

有家族史者

先天性胆胰管结构异常者。

胆管扩张症临床表现不典型,仅少数病人表现为典型腹痛、腹部包块和黄疸三联征,出现上述典型三联征的不足15%。多为腹痛(91%),同时伴有恶心、呕吐,腹部检查无肿块。

腹部肿块

80%以上的患者右上腹可扪及表面光滑的囊性肿块,腹部肿块在肋缘下,肿块巨大者可占全右腹,肿块光滑、呈球形,可有明显的囊肿弹性感,当囊内充满胆汁时可呈实体感,似肿瘤。

黄疸

多为间歇性,通常为幼儿的主要症状,囊肿合并感染或出现胆道梗阻时,患儿可出现畏寒、发热、黄疸持续加深、腹痛加重、肿块有触痛等。黄疸的深度与胆道梗阻的程度有直接关系,还可暂时出现黄疸、粪色变淡或灰白、尿色较深等症状。

腹痛

腹痛位于右上腹,可为持续性钝痛,以隐痛为主,急性发作时可为绞痛。

患者常并发胆道出口梗阻,导致胰胆管共同开口压力增高,导致胰液反流刺激引起胆管炎或胰腺炎的症状,患者常有恶心、呕吐、发热等症状。

结石形成

约占8%,其中大多数(98%)为胆道结石,1.8%为胰管结石。

胆道感染

症状轻重不一,可发生化脓性胆管炎,甚至肝内脓肿形成。囊肿穿孔、破裂为囊壁急性坏死性炎症所致,幼儿囊壁较薄比成人型常见,亦可为外伤性破裂或妊娠、分娩时破裂。

胆汁性肝硬化

主要是胆汁潴留引起反复发作性胆管炎所致,尤其是肝内胆管扩张者可伴发门脉高压症。

囊壁癌变

由于长期胆汁淤积,结石形成以及胰液反流和反复发作胆管炎等慢性刺激囊壁,可引起溃疡和上皮细胞再生,使胆管扩张症患者发生癌变的机会较正常人高20倍。

其他

尚可并发急性胰腺炎、门静脉血栓形成和上消化道出血等。

胆管扩张症早期临床症状不典型,易误诊为其他腹部疾病,所以患者若有腹部不适需及时就诊,进行合理的治疗。

对有家族病史、可疑症状等患者,要进行定期体检,若发现检查结果异常,建议在医生的指导下进一步检查。

已经确诊为胆管扩张症,且症状明显者 ,或者发生急性并发症时,应立即就医。

一般建议患者到肝胆外科、小儿外科就诊治疗。

是否有腹痛、黄疸等症状?

腹痛是什么样的?是刺痛还是钝痛?

过去有过什么病史?

自己用过止痛药吗?

有无胆囊结石史?

实验室检查

血常规、血尿淀粉酶的测定在腹痛发作时,应视为常规检查,有助于诊断。

彩色多普勒超声检查

彩色多普勒超声检查是筛查胆管扩张症的最常用方法,主要表现为胆总管或肝内胆管出现局限性或节段性扩张的无回声区,多呈椭圆形或梭形,病变胆管的近端胆管一般无扩张,胆囊受压、推移。缺点是不能清楚显示胆总管下段、胰胆合流共同管及胰管的微细结构。

多排螺旋CT检查

多排螺旋CT检查能很好显示病变胆管大小、形态和范围,并能显示其与周围结构的关系、是否存在并发症,但其胆管显示效果差于磁共振胰胆管造影检查。增强CT检查见胆管壁起源的结节不规则强化,为诊断胆管扩张症癌变的重要依据。

磁共振胰胆管造影检查

磁共振胰胆管造影检查具有无创、灵敏度和特异度高等优势,可清楚、立体显示胆管树全貌和胰胆合流部异常,是目前诊断胆管扩张症的最有价值方法。

术中胆道镜检查

行术中胆道镜检查,观察胰胆合流共同管、胰管及肝内胆管,可直接了解胰胆管系统有无解剖变异、结石和狭窄,有助于更加安全、准确地切除病变胆管,同时清除胆道结石。

临床表现

典型的三联征提示肝外胆管扩张症的可能,但因有些胆囊积液、胰头癌等病例也可有这些征象,必需进一步检查,以明确诊断。

影像学检查

彩色多普勒超声检查主要表现为胆总管,或肝内胆管出现局限性、节段性扩张的无回声区,多呈椭圆形或梭形。磁共振胰胆管造影检查可见胰胆合流部异常,是最有价值的诊断方法。

各型肝炎

在婴儿期主要应与胆道闭锁和各种类型的肝炎相鉴别,依靠超声检查有助于诊断,在年长儿应与慢性肝炎相鉴别。往往在第一次发作有黄疸时,可能被误诊为传染性肝炎,对于梭状型胆管扩张或扪及肿块不清楚者,尤其如此。较长期观察和反复多次进行超声检查和生化测定,可以明确诊断。

胆管结石或肿瘤所致的继发性胆管扩张

继发性胆管扩张多累及一、二级胆管,呈树枝状,扩张口径向近端递减;而胆管扩张症的肝内胆管多为囊性和区段性柱状扩张。实验室检查提示部分继发性胆管扩张表现为总胆红素明显升高,以直接胆红素升高为主;而无症状性胆管扩张症可表现为总胆红素正常。

肝囊肿

肝囊肿通常与胆管不相通,而胆管扩张症的病变胆管位于胆管走行区域,与胆管相通。肝囊肿病灶的周边肝内胆管为正常形态,而胆管扩张症病灶的周边胆管经常存在不同程度异常扩张,以此可以相互进行鉴别。

外科手术是胆管扩张症的主要治疗手段。症状发作期的治疗,需遵医嘱、禁饮食,以减少胆汁和胰液分泌,缓解胆管内压力。此外,可根据患者病情应用解痉素、抗生素等对症治疗,缓解症状及病情进展。

解痉剂

如硫酸镁、吗啡等,可缓解腹痛症状,减缓病情进展。

抗生素

需根据患者病情酌情给予抗生素预防或治疗感染,常用的抗生素有头孢类抗生素等,如头孢呋辛。

胆汁引流术

合并急性化脓性炎症、严重阻塞性黄疸及病变胆管穿孔等紧急情况,且无法耐受复杂手术的患者,建议行超声引导下经皮经肝病变胆管置管引流术或行胆管外引流术,以缓解急性梗阻及感染造成的感染性休克等危重情况。待患者全身情况改善后,行病变胆管切除和胆道重建术。

胆管扩张部切除胆道重建术

主张具有根治意义的切除胆管扩张部位以及胆道重建的方法,从而达到去除病灶,使胰胆分流的目的。可采用生理性胆道重建术,将空肠间置于肝管与十二指肠之间,或加用防反流瓣、采用肝管空肠Roux-en-Y式吻合术,均能取得良好效果。

病变肝外胆管切除术

对病变胆管壁薄、炎症不明显、门静脉周围炎症轻、组织粘连不重的患者,可行病变胆管切除加胆管空肠吻合术。

病变胆管内膜剥除术(Lilly法)

扩张胆管周围组织炎症反应较重,后壁与肝十二指肠韧带内门静脉、肝动脉主干粘连致密,侧支血管丛生,局部解剖不清的情况下,可行保留病变胆管后壁的内膜剥除术,仅将扩张胆管黏膜层切除而保留纤维层,有助于减少手术创伤和并发症。

胆管空肠吻合术

切除病变胆管后重建胆肠通路的标准手术方式是胆管空肠Roux-en-Y吻合术。

肝切除术

对累及肝内胆管的胆管扩张症,需行引流肝段或肝叶切除术。肝切除术方式取决于扩张肝胆管分布部位、范围、并发肝脏病变及剩余肝脏功能。行肝切除术前应充分评估剩余功能性肝脏体积,若不足,可适当保留柱状扩张的肝管及其引流的肝段。

胰十二指肠切除术

当合并病变胆总管下段癌变,或合并肿块性慢性胰腺炎引起梗阻性黄疸等,可行胰十二指肠切除术。

肝移植

如果病变累及全肝,并发严重肝纤维化和门静脉高压症,可行肝移植。

腹腔镜手术

与行开腹手术比较,行腹腔镜或达芬奇机器人手术系统治疗胆管扩张症,术后进食早、住院时间短,差异均有统计学意义,且腹腔镜手术治疗胆管扩张症儿童患者术后住院时间短于成人患者。

胆管扩张症要及时治疗,否则最后会出现胰腺炎、胆囊炎、胆管癌等并发症,预后较差。患者需根据病情决定其手术方式,尽快进行手术治疗。

手术治疗为目前唯一的治愈方法,但手术一般较为复杂,易出现各种并发症,患者术后能否达到治愈疗效,主要取决于术后并发症的类型及严重程度,总体较难治愈。建议患者要早期手术、术后注意并发症出现,从而改善预后。

本病早期经过积极手术,术后未发生严重并发症,一般不会影响自然寿命。但若不对疾病进行干预或术后出现严重并发症,则会影响患者寿命,甚至导致患者死亡。

患者早期经过手术或药物治疗,一个月后复查肝功、胆红素、腹部彩超、血常规等,若病情好转,则在三个月、半年、一年时复查即可。若患者病情恶化,则需积极干预,至少一个月复诊一次。

饮食方面建议患者以低脂饮食为主,避免油腻、辛辣、刺激等食物,戒烟、戒酒。建议患者养成良好的饮食习惯,少食多餐,避免暴饮暴食。

饮食上要低脂饮食,忌辛辣、油腻食品,减少膳食中的脂肪,包括肥肉、各种肉食、动物内脏、油炸食物等。烹调少用油煎、油炸,尽可能采取煮、炖、清蒸的方式。

饮食要清淡,以低脂、高蛋白、高维生素、易消化食物为原则,补充适量的优质蛋白质,多吃新鲜蔬菜、水果,多食用鱼类及海产品。

不要吃马铃薯、红薯等食物,以免加重胆管的负担。

术后患者需严格遵医嘱进食,从流质饮食逐渐过渡到半流质食物。

胆管扩张症患者需要加强生活护理,尤其是饮食管理,避免刺激疾病发作。另外,还需评价患者的身体状况、生命体征以及意识、精神状态、行动能力等,根据患者具体情况制定个性化护理服务。

出院一个月后避免剧烈运动。

如有腹痛、黄疸、发热等不适症状,需及时就诊。

减轻精神压力,保持心态平衡。

胆管扩张症较难治愈,患者需规律服药,定期评估病情。另外,需配合医生积极进行治疗,增强对抗疾病的信心。

对于胆管扩张症,目前尚无特效的预防方法,但是需要定期体检,保证及早发现疾病;发现后要尽早遵医嘱行手术治疗,同时要清淡饮食、定期复查,避免并发症出现。

对有家族遗传病史患者、产检异常患儿或检查腹部B超发现异常等有高危因素的患者,定期行腹部彩超、肝肾功、电解质、血常规等检查,发现异常及时就诊。

遵医嘱规律服用抗生素、减黄疸等药,延缓病情进展,避免并发症。

注意养成良好的饮食及生活习惯,饮食上以低脂饮食为原则,避免诱发急性胰腺炎等并发症发作。

4770点赞

参考文献

[1]中华医学会外科学分会胆道外科学组.胆管扩张症诊断与治疗指南[J].中华消化外科杂志,2017(16):774.

[2]于安星,周东风,李宏.多层螺旋CT扫描对小肠肿瘤的诊断价值[J].齐鲁医学杂志,2008(05):45-47.

[3]曹月敏,孟翠巧.先天性胆管扩张症的诊治现状[J].中国微创外科杂志,2013,013(003):193-196.